多店舗経営の中で生まれた違和感。働く人が輝ける職場作りの先に見えた“個人ビジョン追求経営”

株式会社イデアルを経営しています、和田 亮(わだ りょう)です。

3月末にスタートしたこのnoteも今回で3本目の記事になります。今回もお読みいただきありがとうございます。

さて、自己紹介のnoteで私はこんなことを書きました。

「私の優先順位は、1位はお客様の笑顔・2位はスタッフの笑顔・3位が利益。」

この“お客様の笑顔”を作るのは、他でもなく料理を提供するお店のスタッフです。

“お客様を笑顔にできるスタッフ”を育てるために、イデアルではどんなことを伝えているのか。

イデアルの考え方や人財教育、またスタッフへの私の想いについて、今回は書いてみようと思います。

人財教育の大前提は”お互いに意見を言い合える関係性づくり”

仕事をしていく上で一番大切なものは何か。それはチームワークとコミュニケーションだと私は思います。この考えには、若い頃のある経験が影響しています。

20歳で居酒屋『旬魚酒菜 五郎』に入った当時、7歳ほど年上の先輩がいました。その人はどちらかというと内向的な性格で、料理もそこまで上手くはない。

一方で私は正反対の性格で、お客様からも慕われていた上に仕事もそこそこできたので、社長にも気に入られていました。

そんな私が気に入らなかったのだと思います。無視はされるし会話もほぼ無し。仕事にも非協力的で、話し合いすらまともにできない状態でした。

このときに、チームワークがないとどんなに頑張っても状況を改善しようがないこと、そして効率的に仕事が進まないことを知りました。

チームワークって、仲の良し悪しではありません。仕事においてはコミュニケーションが取れるかどうか、ということだと思います。

一緒に仕事をして一つの目標を達成する上で、コミュニケーションは必要不可欠。それがないことには、物事が前に進みません。

職場でのコミュニケーションは普段からとても大事にしています。特に意識しているのは「アサーティブな関係」を築くこと。

コミュニケーションには・・・

「アグレシップ」「ノンアサーティブ」「アサーティブ」の3種類があります。

■アグレッシブ・コミュニケーション

アグレッシブとは、自身の気持ちや意見を主張することができる一方で、相手の気持ちや意見を尊重できない。

■ノンアサーティブ・コミュニケーション

ノンアサーティブとは、非主張タイプを意味します。相手の気持ちや意見を考えることができる一方で、自分の気持ちや意見を伝えることができない、もしくは苦手と感じてます。

■アサーティブ・コミュニケーション

アサーティブはアグレッシブとノンアサーティブの中間に位置します。自分の気持ちや意見をはっきりと言うことができ、同時に相手の気持ちや意見を尊重することができます。

相手が意見を言いやすい雰囲気を作るというのは、一夕一朝ではできません。私自身、アサーティブな関係性でいられるように、日頃のコミュニケーションの取り方にも心掛けています。

相手が(部下)が本音を話してくれる関係になるには、まず双方の信頼関係が成り立っている事が大前提にあります。

上司を信頼してない部下は、ノンアサーティブ(言いたいことはあっても直接言わずに愚痴として溢す)になります。

一見『はい、わかりました』と言っていても本音は違います。本当に上司の言った事に賛同しているわけではないのです。

この状態は役職によって一方的にこちらの意見を通してるだけ。あまり良い状態ではありません。

信頼関係を構築して、部下が、それが良い選択である。と気付けば、心からの『はい』になり、自主的に行動してくれます。

利害関係、上下関係だけの『はい』ではなく、信頼関係があり、双方納得した『はい』を積み重ねて仕事をしていく事で、上司も部下も成長していきます。

人財教育には、どこの会社にもそれぞれの悩みがあると思います。

ただ、正解が無いからこそ、アサーティブなコミュニケーションを心掛け、従業員のやりたいことを尊重しながらも会社としての一つの方向性を見つけていく。

それが今の私の仕事。これも、一つの人財教育なのかなと思っています。

創業して20年。ずっと変わらない人財教育における3つの基本理念

私が目指す人財教育の大前提は、先ほどのアサーティブな関係作りです。

しかし、イデアルという会社全体において、人財教育の基本理念は創業当初から変わっていません。大きく分けて3つあります。

まず1つ目は「一緒に働く他者への理解」です。アサーティブな関係作りにも繋がっていますが、チームワークの無いチームでは効率よく仕事が回りません。

それぞれの個性や違いを互いに理解し合い、ときには補い合うこと。

それができないと、いつも他者に対して『あいつは何で?』と他責型の考え方になってしまいます。自責型の問題解決能力を身に着けることは、とっても重要です。

例えば、上司が部下について報告する際に「私は伝えてあります」とか「何度も言ってるんですけどね」などと聞くことがあります。

しかし、伝わっていない・理解されていない以上、それは伝えていないのと同じこと。

“自分は伝えたつもりで、やっていないのは相手のせい”、これが他責型の考え方です。

他責型の考えを持つ人の下に部下はつけられませんから、上を目指したい人には身に着けてもらうように伝えています。

2つ目は「変化を恐れずに自己の成長に励む」こと。私自身、学歴社会のレールには乗らずに常に新しいチャレンジを続けてきました。

変化を恐れずに挑戦し続けた結果が今の成長に繋がっていると思うので、この考え方も揺るぎないものです。

どんな仕事にも新しい変化は時代とともにあります。この変化を恐れずに対応していくことが大切だと思っています。

そして3つ目は「先輩が背中を見せる」こと。この理念は、18歳の時にアルバイトをしていた焼肉屋の厨房での出来事がきっかけです。

本部から来た偉い部長さんが「ここ臭うな?」と言い出したと思ったら、スーツのまま自ら排水溝に手を突っ込んで掃除をしはじめたのです。

その時に『こんな人についていきたい』『こんな器の人間になろうと』心に決めました。今でも私はお店に入るとまず皿洗いから始めるようにしています。

そんな風に、今ある仕事を教えもせずに「やれ」と言うのではなく、自らやって見せる姿勢は大事だと思います。

また一方で、新しいことに果敢にチャレンジしてほしいという想いもあります。言われたことしかできないのでは、会社として発展しません。

しかし、チャレンジには大きいプレッシャーや困難も生じます。任せっぱなしにはせず、私自身も一緒になって学んでいます。

今ある仕事はやって見せ、新しいチャレンジには一緒に取り組む。

この「ティーチング」と「コーチング」の両方が必要だと思います。

「上が言ったことは絶対」はやめよう。飲食業界の慣例にとらわれない人財教育

「理念」を掲げるだけでは、それこそアサーティブな関係は築けません。実際にイデアルでおこなっている取り組みについても試行錯誤を繰り返しています。

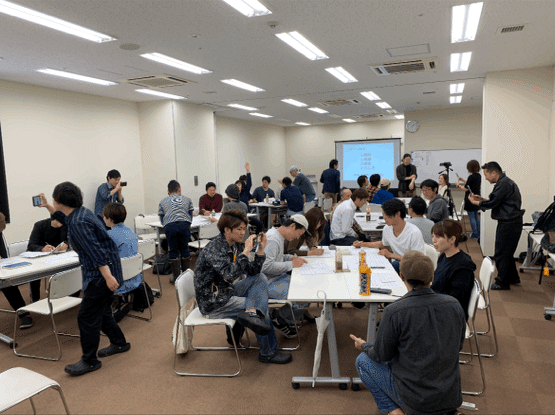

まず新人研修では、イデアルの「理念」について少人数(多くても5名)のグループに分けて私自身がレクチャーします。

この理念の部分は特に大切にしているので、社員はもちろんですがアルバイトやパートの方を含め全員に伝えています。

肌感ですが、このレクチャーは5人以上だとダメだと思っています。人数が増える分、視線が合わない人が増え、他人ゴトになってしまうからです。

自分ゴトとして捉えてもらい、質問などが出やすい環境を整える。これも長年培ってきた私の経験からの取り組みの一つです。

中途入社の方には、理念の他に「飲食店にありがちで、私自身が改善してきたこと」を話すようにしています。

特によく伝えるのは『“上が言ったことが絶対”っていう考え方はナシ』ということ。飲食店ではありがちな考え方です。

師弟関係が強い職場で働いた経験があると、なかなか自分から意見を言わないし、部下に対して上からガンガン言ってしまったりもする。

だから、先輩後輩は関係なく全員平等だよということはまず伝えます。

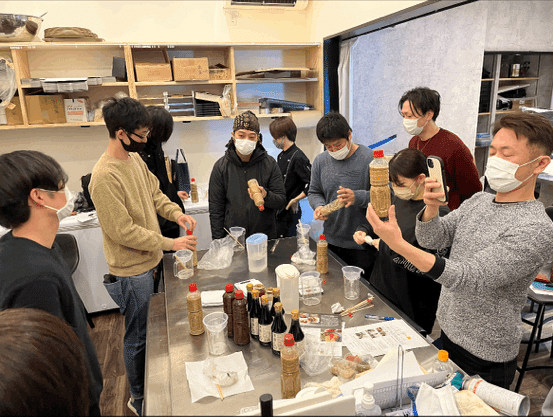

また、新人研修や、中途社員研修以外では定期的な勉強会も開催しています。

スタッフ本人たちからやりたいことを募って、味噌づくりや英会話、絵画まで。料理に限らず、色んなことを勉強する機会を設けています。

強制参加ではなく希望者のみの自由参加。“学ぶことの楽しさ”を感じて欲しいなという思いで実施しています。

「君は〇〇が得意だよね!」一人ひとりの個性をみんなが理解し業務を円滑にする仕組みづくり

人財教育の取り組みとして、取り組んで良かったと感じていることの一つがストレングスファインダーの導入です。また、その結果を基にした1on1も実施しています。

ストレングスファインダーとは、177個の質問に答えることで、その人個人の『無意識に繰り返し現れる思考、感情、行動のパターン』を診断し、自分の持つ資質や才能や強みが分かるツールです。

これをイデアルでは全社員が実施。自分の資質はもちろん、一緒に働くスタッフ同士でもそれぞれの資質を共有することで、他者への理解を深めています。

各々の個性が分かると仕事の進め方も変わります。お互いの得意や苦手を理解し時には補い合うことで、業務が円滑に進むと思っています。

例えば、何か質問を投げかけたときにすぐに答えを出せる人も居れば、時間がかかってしまう人もいます。どちらが良い悪いではなく、それも個性の一つなのです。

だから慎重なタイプの人にはすぐに答えを求めず、1週間後に答えを聞かせてもらうようにする。

そうすることで、より良い意見をもらうことができ、会社にとってもプラスになります。

また、その人の強みをことあるごとに伝えてあげることも大切です。

例えば足が速い子に「君は脚が速いよね!」と伝えることでより速く走れるようになる。ということはよくあると思います。

つまり、その人自身が自分の強みに気付いていないと本来の力は活かせません。

その人の力を認めてあげることで、本人が意識し、より能力が発揮され、それに応じた努力を自発的にするようになるのだと考えています。

コロナ禍でもブレなかった「社員個々人のビジョン」。個人の幸せを応援することが会社の使命

私が30歳で居酒屋『旬魚酒菜 五郎』のお店を引き継いでから、これまでに少しずつ店舗を増やしていきました。

はじめは自分が背中を見せていればそれで良かったのですが、店舗が増えてくるとそうもいきません。

私の目が届かなくてもお店をしっかりと回すためには、ルールを作るしかなかったのです。

しかし気付くと、いつの間にかルールだらけ。そんなあるとき、ふと思ったのです。「俺はこんな会社を作りたかったのかな?違うよな」と。

多店舗展開をしていくだけではなく、もっと人が輝く会社を作りたい。

そう考えるようになり、それぞれの求める働き方を尊重する会社を目指すようになりました。

私がイデアルで叶えたいこと。それは『社員が幸せに働ける環境作り』なのです。

これまで自分で会社のミッション・ビジョン・バリューを掲げてここまで来ました。

しかし、最終的にやりたいことは『個人の幸せの追求』だなと感じています。

最近になってなぜこのような考えに至ったのか。それはコロナ禍での会社経営にありました。コロナ禍によって、会社(私)が決めた事業計画は、あってないようなものになりました。

しかし、従業員一人ひとりのミッション(目の前の目標や使命、存在意義)ビジョン(将来の展開)

バリュー(こうありたいという価値観)には、ブレない人が多かったのです。

これは私の中でも大きな発見でした。

この経験から、”個人のミッション・ビジョン・バリューを応援する”ことを会社の目的にしていけば、会社と個人の関係が対等で、循環し、支え合う関係になれると確信しました。

私にとって人財育成の最終目標は、会社の為に役に立つ人を育成することではありません。個人が幸せを掴むための人財育成でありたいと思っています。

最初はなんとなくしかない個人のミッション・ビジョン・バリューを明確にしてあげることこそが、会社が果たすべきことなのだと思います。

『個人ビジョン追求経営』とでも言いましょうか。私の造語ですが、この言葉はとても自分的にしっくり来ます。

あくまでも『個人の好き放題やりたいことを追求し応援する経営』ではなく、仕事を通して社会を学び、利他の心や個人のスキルを向上させる。

そして個人の新たなミッション・ビジョン・バリューを形成することで社会や地域に貢献出来る人財を育成し、それを応援する経営です。

会社として「100億売るぞ!」「100店舗出すぞ!」のような目標があるのだとしたら、個人のやりたいことはそこまで尊重できないかもしれない。でも私にはそういう目標はありません。

もちろん売り上げなくして会社は成り立ちませんから、それも大事なことです。でも最優先ではありません。

従業員が人として幸せを感じながら成長することによって、最終的に売り上げに繋がればいいなと思っています。

今回はイデアルの人財教育について、大事にしている理念や、今の考えについて書いてみました。

“人が幸せに生きられる環境とは何なのか。”

私は“自分の意思が尊重されながら生きる場所”なのだろうなと思います。

きっと誰しもが、人として成長しながらも自分の意見や個性が活かせたら、と思ってるはずです。

そして理想の職場環境とは、上司と部下が信頼関係を築けて一緒に仕事ができる環境ではないでしょうか。

そこに私は辿り着きたい。

そんな会社作りをこれからも続けていきます。

・ ・ ・

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

引き続きお店や会社のことをnoteに記していきたいと思っています。ぜひチェックしていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。

情報発信のためにTwitterも始めてみました。フォローよろしくお願いします。