IV+6の和音 一歩進んだ和声学 Part 26

今回はIV+6の和音についてを学びます。これはポピュラー音楽では6thコードと呼ばれているものです。和声学においてはどのような機能を持っているのか、早速見ていきましょう。

1 付加6の和音

3和音の基本形に、根音の6度上の音を付加させたものを付加6の和音といいます。+6をつけてI+6のように表記します。

ここでは特に使用されるIV+6の和音のみを取り扱います。

2 IV+6の和音

IV+6の和音はIVの3和音に付加第6音を付加させたものです。

第6音は上行限定進行音で2度上行します。

構成音はII7の和音と同じですが、それぞれ違う役割を持っています。

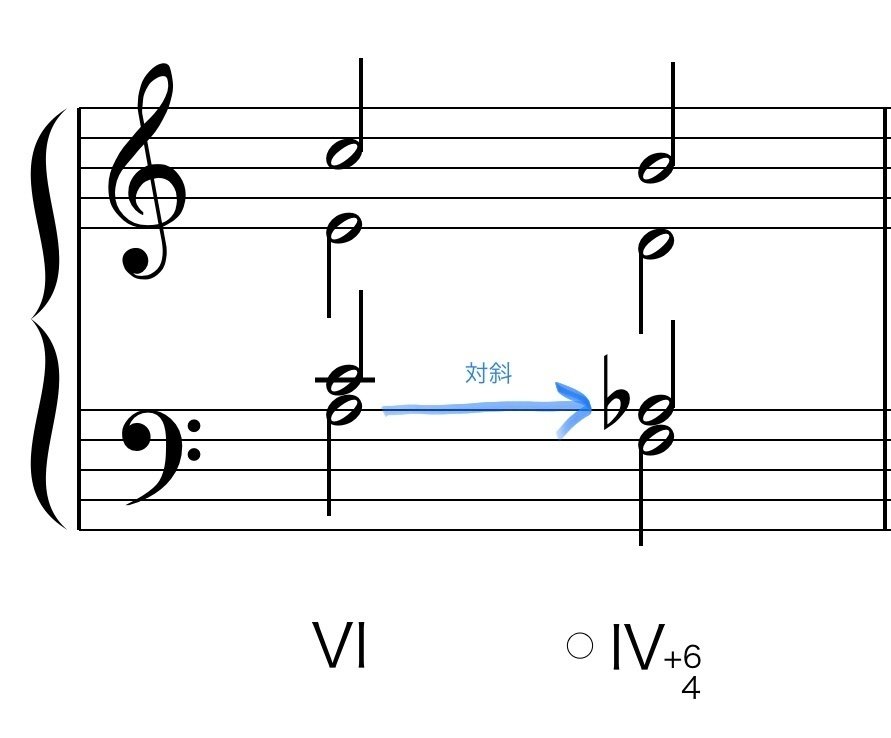

長調においては同主短調のIV+6の和音(〇IV+6)を借用することができます。

IV+6の和音は基本形で用いられ、上3声は高音位は自由で密集、または開離配分で配置します。第6音高位であれば(6)と表記します。

後続和音は常にIの和音基本形です。

先ほど述べて通り第6音は2度上行させます。

共通音は常に保留します。

先行和音→IV+6の和音の連結に際は

IV+6の和音の第5音は予備が必要です。

3 付加64の和音

付加6の和音の第5音を省き、代わりに根音から4度上の音を付加させたものを付加64の和音といいます。付加64の和音は以下のように表記します。

ここではIV+64のように表記します。

付加64の和音もIV+64の和音が一番使用頻度が高いです。

4 IV+64の和音

IV+6の和音の第5音を省き、付加第4音を付加させたものをIV+64の和音といいます。

構成音はV9の和音根音省略形と同じですが、これら二つは別の和音として区別します。

付加第4音は、付加第6音と同じく上行限定進行音であり2度上行します。

短調において付加第4音は上方変位します。

長調においてはもっぱら〇IV+64の和音が使用されます。

(〇)IV+64の和音は基本形で使われ、上3声は高音位は自由、密集または開離配分で配置します。第4音高位の場合は(4)と表記します。

後続和音はIの和音基本形です。

付加第4音、付加第6音は2度上行し、第3音は2度下行します。

先行和音→(〇)IV+64の和音の連結の際は、(〇)IV+64が減7の和音なので対斜が許されます。

4 終わりに

これでS和音はすべて学び終わりました。次回からは近親転調を学んでいきます。

よければ他の記事もご覧ください。

また作曲もしています。

合せてご覧いただけたら幸いです。

またスキ、コメント等非常に励みになりますので、よかったと思った方ぜひお願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!