構成音の転位 一歩進んだ和声学 Part 42

今回は構成音の転位というものを紹介します。これは和音の構成音が長・短2度移されるものです。では早速見ていきましょう。

1 構成音の転位

和音の配置において、ある声部の構成音が長・短2度移動することを構成音の転位といいます。転位した構成音を転位音といいます。転位音は非和声音ともいいます。

構成音の本来の音高位置を定位といい、定位にある構成音を定位音といいます。

構成音が上に転位することを上方転位

構成音が下に転位することを下方転位

といい、

上方転位した音を上方転位音

下方転位した音を下方転位音

といいます。

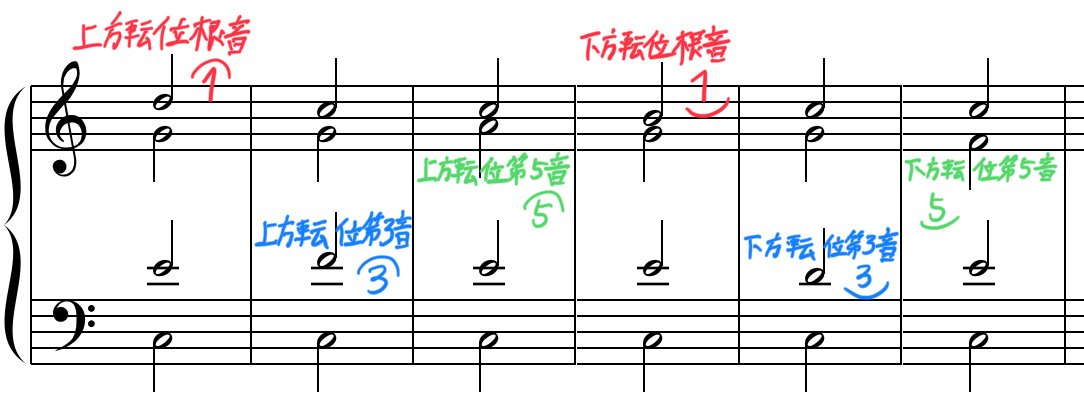

構成音の種類に従って、上方転位根音、上方転位第3音、上方転位第5音、下方転位根音、下方転位第3音、下方転位第5音とそれぞれ呼びます。これらは以下のように表します。

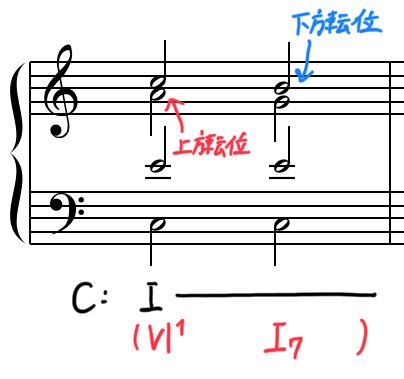

ちなみに、転位の結果他の和音が偶発的に発生する場合があります。先程の第5音を上方変位、根音を下方転位した形は前者はVIの和音第1転回形、後者はI7の和音が形成されます。

これらは偶成和音と呼ばれ、和声学においては独立した和音とはみなしません。例えば、Iの和音→II7の和音第3転回形→Iの和音というカデンツを無視した進行が現れることがありますが、この進行はII7の和音第3転回形が偶成和音によるものです。独立した和音とはみなされないので、和声学的にはこの部分は全てIの和音であるという扱いをします。偶成和音については後述します。

ある転位音の定位を、他の構成音の定位と区別するために、とくにその転位音の原位と呼ぶことにします。その原位にある音を原位音といいます。

転位音を含む進行において、ある転位音の原位音と等高で、かつ異なる和音に属する音を原位等高音といいます。

2 転位音の解決

転位音が定位に進むことを転位音の解決といいます。転位音の解決は4種類存在します。

(i) 復元解決

和音の構成音が転位した後、原位(等高)音へ進むことを復元解決といいます。この時の転位音は復元転位音と呼ばれます。

(ii) 経過解決

和音の構成音が転位した後、原位音とは逆方向へ進むことを経過解決といいます。この時の転位音は経過転位音と呼ばれます。

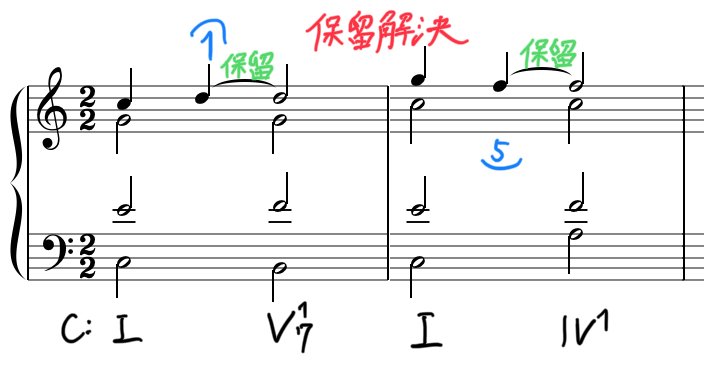

(iii) 保留解決

和音の構成音が転位した後、その転位音が保留された結果、後続和音の構成音となることを保留解決といいます。この時の転位音は保留転位音と呼ばれます。

(iv) 過復元解決

和音の構成音が転位した後、原位(等高)音へ2度下行するつもりが、原位(等高)音を通り過ぎて3度下の音へ進むことを過復元解決といいます。この時の転位音は過復元転位音と呼ばれます。

転位音の前に原位音が置かれない場合があります。この時は基本的に復元解決を行います。

下方転位根音、上方転位第5音の2つは例外として経過解決を行うこともできます。

3 転位音の上方変位

復元下方転位音は、上方変位することができます。

Vの和音第3音(導音)の下方転位音は

長調の時は固有のVI

短調の時は上方変位VI

を使用します。

短調において、導音へ向かって経過解決する上方転位音は、常に上方変位VIを使用します。

短調において、主音の下方転位音は復元解決する際は上方変位VII、経過解決する場合は固有のVIIを使用します。

4 解決の延引

転位音の解決において、その転位音の解決すべき音(定位音)を更に転位させることで一時的に解決を引き延ばすことがあります。これを解決の延引といいます。

解決の延引は連続的にされうる場合もあります。

5 転位音への解決

一般的に転位音は定位音へと解決する場合がほとんどですが、後続和音または内部変換後の転位音へと解決する場合があります。これを転位音への解決といいます。

解決の延引と似ていますが、これらの違いを判別するには転位音の還元というものを行います。転位音の還元というのは、ある転位音をかりにその原位状態に戻してみることです。

では上記の例の二つ目の転位音を還元してみましょう。

この場合は第1の転位音が正規の解決(後続の定位音へ向かうこと)を行えなくなります。なのでこれは解決の延引ではなく転位音への解決と判別しなくてはいけません。

解決の延引、もしくは転位音への解決のどちらとも取れる場合は、どちらとみなしても問題ありません。

6 終わりに

次回も引き続き転位音についてを紹介していきます。

よければ他の記事もご覧ください。

また作曲もしています。

合せてご覧いただけたら幸いです。

またスキ、コメント等非常に励みになりますので、よかったと思った方ぜひお願いいたします。

いいなと思ったら応援しよう!