トランプ政権で米国の教育はどう変わるか:日本への示唆を交えて

はじめに

ご無沙汰しています!

スタンフォード教育大学院の修士課程を修了し、あっという間に3ヶ月くらいが経ちました。同時に、ハーバード大学院での学びがスタートして最初の学期がつい先日、終わりました。

Noteで色々と書きたいことはあるのですが、授業が始まってしまうと、(留学2年目といえど)それに追われてこなしていくのが精一杯で、記事を執筆するまとまった時間が取りにくく、少し日が空いてしまいました…。

(もっと気楽なテーマにすればいいのに、と自分でも思います。笑 ただ、留学の日常などはX(旧Twitter)でも情報発信していますので、よろしければそちらもご覧ください。)

さて、今回は「トランプ政権での教育政策を分析する」と、これまた大きなテーマを掲げて記事をまとめてみました。

ハーバードでは今学期、「K-12 Education Policymaking in the United States」というアメリカの教育政策に特化して様々なトピックを扱う授業を履修しました。今年は大統領選挙もあって、その授業では選挙の争点を通じて両政党(共和党・民主党)のスタンスや施策を考える回もありました。そうした経験をもとに、トランプ新政権(共和党)がどのような教育政策を取るつもりなのか?なぜその政策に至るのか?ということを少し紐解いて考えてみたいと思います。

また、スタンフォードで培った国際比較教育のアプローチも組み合わせつつ、日本との違いや日本への示唆についても、合わせて考えてみました。

このため

アメリカの最近の教育事情、その背景などを知りたい方

日本の昨今の教育に関心がある方

など幅広い方にお読みいただけるのではないかと思います!

なお、分量などの観点から、主要なもの、かつ日本との関連が近しいものに絞って内容を列挙していますため、網羅的に施策を記載しているわけではありませんこと、あらかじめご了承ください。

1.教育省の廃止

日本人にとっておそらく最も衝撃的な、教育関係の政権公約の1つが、「教育省の廃止」だと思います。共和党のマニフェストでは、教育省の廃止を訴え、権限を州に移すことを謳っています。

なぜこのような主張が出てくるのでしょうか?それには、日本とは異なる国家的背景があります。

理由①教育行政が元来、国の責任ではないとされてきた

ハーバードの授業でもしきりに話題にされていましたが、アメリカは合衆国憲法において教育(education)という言葉が1つも出てきません。日本では、(ご存知の通り)日本国憲法に普通教育を受けさせる義務や、義務教育の授業料不徴収などが明示されていることを踏まえれば、法の精神からして教育への姿勢の違いが見えます。

このため、予算上も、アメリカは歴史的に国(連邦政府)の教育予算への支出割合が(日本に比べて)極めて小さいことが事実としてあります。以下のグラフのとおり、つい30年ほど前まで(1991年頃)、行政機関のK-12レベル(小学校〜高校)の予算支出に占める国(連邦政府)の割合は、たったの6%しかありませんでした。

注: グラフはインフレ率などは調整されたものではありません。

また、ご覧の通り、2000年付近以降は、国の予算を拡大し続けているという系譜もあります。国際学力調査などに見られる国としての教育のパフォーマンスが低さや教育格差への懸念などが背景にあるとされています。

対して日本では、国と地方の費用割合の負担割合について正確かつ簡素にまとまっている良いものが見つかりませんでしたが、国の負担割合は、おおよそ20%程度と見られます。(子どもたちの豊かな育ちと学びを支援する教育関係団体協議会、(n.d.))。

教員の給与や施設整備に係る予算に限って言えば、法律の規定に基づき、それぞれ3分の1(33%)、2分の1(50%)の国庫負担をする施策もあり、これらはアメリカとの大きな違いと言えるでしょう。

理由②連邦政府の行う予算事業は非効率的という疑念

上記の背景により、共和党は特に「そもそも国がやるべきことなのか?」「地方自治(州など)に任せるべきではないか?」という考え(疑念・主張)を持っていることもあり、国の施策がうまくいかない際、「もっと効率的にできるのでは?」という考えが強く働く傾向にあります。行政の効率化は共和党的政策でもあり、トランプが「政府効率化省」の長官にイーロンマスクを起用する方針は、これに通ずる意識です。

また実際、共和党系のシンクタンクからも、(教育政策に限らないのですが)以下のような提言が出されており、効率化の意識を強く感じます。

連邦政府が行う予算事業が適切に効果を果たしているのか、

各事業の成果などについて、データを通じて透明性を高めるべし

国の事業のいくつか(全体の10%)を廃止せよ、代わりに州において実施することとせよ

理由①と合わせて、とにかく国の事業を効率化し、多様で個別具体の状況がそれぞれ異なる州や基礎自治体が独自にやったほうが、うまくいく!という信条が共和党に強いことが分かるかと思います。

こうした地方自治による委任は、州ごと、また州内でも独自の多様性を生むメリットがある一方で、地域間格差はどうしても否めません。国家としての最低標準たるカリキュラム(日本でいう学習指導要領)、教員数の最低保証としての国庫負担などが無いのは、日本人的な感覚で考えると、やはりどうしても行政としての基盤(=公平性)の弱さがあるとを個人的には感じてしまいます。

2.教員の給与の更なる成果主義化

教員給与の「成果主義」とは何か

教育省廃止は教育制度の全体(システム)的な話でしたが、個別の施策分野における日本とアメリカの違いが顕著な施策について分析したいと思います。まず、共和党の政権公約には、教員のtenure(終身雇用)を廃し、成果主義による報酬を採用する、というのがあります。

広く見れば、これも効率化施策の一環と言えるでしょう。「成果主義による報酬」の仕組みは州や地域によっても様々なですが、Biasi (2023)によれば以下のような整理がなされています。

・年功序列型(Seniority-pay)

→勤続年数などに応じた支払い(給料表)が規定されており、それ以外での昇給の仕組みがないもの

・成果主義型(Flexible-pay, Performance payなどと呼ばれるもの)

→いわゆる給料表がなく、州や地域が適切と判断した方法により個々人の給与が決定されるもの

もっと分かりやすく、単純化して言うと、成果主義とは、たとえば「生徒の学力によって教員のパフォーマンスを評価し、その評価で給与が決まる」というイメージです。

こうした教員に対する成果主義的な給与施策は、以下の図の青い部分のように、すでに米国内の一部の州や地域でも取り入れられていますが、共和党としては、こうした各州の動きを全米的に広げていきたいという意図かと思われます。

ちなみに、こうした競争で質を高めていこうという信念は、政治学の観点からは「新自由主義」的政策と位置付けられます。教員が競争することで教員のパフォーマンスが上がる(そして教育の質・サービスが向上する)だろう、という考え方です。

今回の記事には取り上げませんが、同様に、教育バウチャー(クーポン・補助金)を家庭に支援し、私立学校やチャータースクールに通わせる支援も、多くの市民が自由な学校選択ができるようになり、そのことで「学校間」の競争を促し、学校のパフォーマンスを上げようという点で類似する施策です。どちらも共和党が積極的に支援している政策になります。

「成果主義型の報酬制度は教員の成果を上げているのか?」

結論から言えば、「明確な結論は出ていない」のが現状です(OECD, 2012)。

以前のスタンフォードの学びの記事でも、教育政策の効果について一部取り上げましたが、政策の効果を測るというのはなかなか容易なことではありません。

つまるところ、個別の州の状況(何を「成果」とするか、「報酬」の基準は何か等)によって、効果があるなしの評価が分かれるようです。

例えば、ウィスコンシン州内の研究では、成果主義型の報酬制度を導入することで、「より質の高い教員が集まることに貢献」しているとの結果が出ており、教員のリクルートや離職防止につながっているとの指摘があります(Biasi, 2023)。

一方で、成果主義によって「生徒の学力そのものが直接上がるわけではない」という批判・研究結果や、州内の他の地域との教員の質の格差(成果主義をしていない近隣の地域が割を食う)との指摘もあります(Saenz-Armstrong, 2022など)。

(引用)教員の成果主義を測定する難しさについて(OECDより)

「成果主義に基づく賃金の効果に関する経験的分析のほとんどが、結論に達していないのは仕方がないことである。その効果についてはデータが乏しく、 また成果をどう明らかにするか、どう測定するか、報酬の基準は何か、そして 報酬は学校レベルと個人レベルのどちらに与えるかなど考察すべき点が非常 に多いため、評価が非常に難しいのである。」

「日本の教員にも、成果主義を導入すべきか?」

現状、日本の教職員の給与については、上記のように、生徒の学力などで基本給が変わるような仕組みではありません。

このため基本的には年功序列ですが、必ずしも勤続年数だけではなく、職位(例えば校長、教頭、主幹教諭)に応じても給与が変わり(職務給の原則と呼ばれます)、地方自治体(都道府県や指定都市)が給与表を定めています。

こうした状況に対して、アメリカを参考にして、日本もより成果主義的になるべきなのでしょうか?

個人的な見解としては、「『現状はNO』だが一部検討の余地あり」です。

「現状はNO」の理由:

先に検討すべきは「成果(パフォーマンス)に見合った報酬」よりもむしろ「労働対価(アウトプット)に見合った報酬」

この記事をご覧になる方であればご存知かもしれませんが、現状、教員の給与に関する課題は、多様化・複雑化する学校教育の課題と、それに応じて変化している業務内容・量(例:不登校児童生徒、特別支援教育、外国人児童生徒、子供の貧困など)に対して給与水準が何十年も変わっておらず、このことも相まって教職の魅力が相対的に下がり、教員不足が起こっている事態に対処することが先であると考えます。

このため、パフォーマンスが良い人に多めに報酬を与えることを考える前に、まずは

何年も変わっていない「教職調整額」(※)をどのように取り扱うのか、

(給与の議論から飛び出ますが、上記の課題からして)過剰な業務量をどのように縮減するのか

といった点が優先的課題であるように考えます。

こうした点なしに成果主義を導入することは、現場の課題やニーズに即しておらず、必要性が現場に理解されずに頓挫するだけでしょう。

(※参考)教職調整額

教員の勤務内容の特殊性から、勤務時間を単純に測定することは困難であることに鑑み、超過勤務時間相当分として、月の給料の4%を支給するもの。最初に制定した当初から教員の超過勤務時間も変わっていること等を踏まえ、調整額の割合が引き上げられることが、現在議論されています。

「一部検討の余地あり」の理由:

複雑で困難な業務(職務)を担当する職員により多くの報酬が得られる仕組みは必要

一方、広い視野で考えると、「一生懸命働いてその分成果を挙げた者が、しっかり評価されて報酬も多くなる」という理念そのものは、日本としても受け入れられる部分もあるのではないかと考えます。

事実、

教員の給与にも勤勉手当は存在する(=基本給とは別だが、成果に応じて手当の額が変わる)

先述の「職務給」は、高度で労力を要する業務を担う者に対し、より多くの給与が与えるという理念であること

こうしたことも踏まえて、近年は「主幹教諭」という職位が創設された

また直近の中教審(中央教育審議会)でも、「教諭」と「主幹教諭」の間に新たな職位の教諭を設けることや、学級担任への手当の加算、特別支援学級の教員の給与についての見直しなどについて提言されていること

から、単なる年功序列型からの脱却、更なる成果主義「的」施策の導入はありうる話です。(どちらかと言えば、処遇を改善するといった方が良いのかもしれませんが。)

また、こうした処遇の改善によって、教職の魅力や教員不足の課題に対しても一定の改善が期待できます(※)。

よって、まずは労働対価(アウトプット)に見合う報酬をしっかりと確保できるように取り組みつつ、成果(パフォーマンス)に応じた評価についても、職務を大いにこなして貢献する教員を評価できる仕組みを検討していってはどうかと思います。

(※注)諸外国においても、教師の魅力向上や教員不足への対応を目的とした処遇の改善に取り組む事例はあります。

また、研究ベースでも、教員の平均給与が他の一般的な職業よりも低い場合に、給与を上げることは教員の応募率の増加に大きな影響を与えることが指摘されています。例えば、イギリスでは給与を10%上げることで応募者の割合が30%増加した研究があります(OECD, 2005)。

3.大学(4年制)以外の高等教育を増やす

最後に1点、高等教育からの視点についても日本との関わりがありうる部分を指摘したいと思います。

それは、高等教育の「学費」の高騰に対する問題です。

共和党の政権公約では「学費の負担を軽減するために、伝統的な4年制以外の機関の新たな創設、極めて低廉な代替の機関を支援する」と記されています。こうしたことは、これまでに費用が嵩んできた、大学の学費、そしてそれ以外の様々な国民負担の増加(住居費の高騰や医療費の増大)が背景にあると考えられます。

実はこの政策は、民主党のマニフェストにも記載されており、アメリカ全体的な課題であることがうかがえます。

具体的には、(ご存知のとおりかと思いますが、)アメリカの高等教育の学費は、日本に比べればとんでもなく高いです。

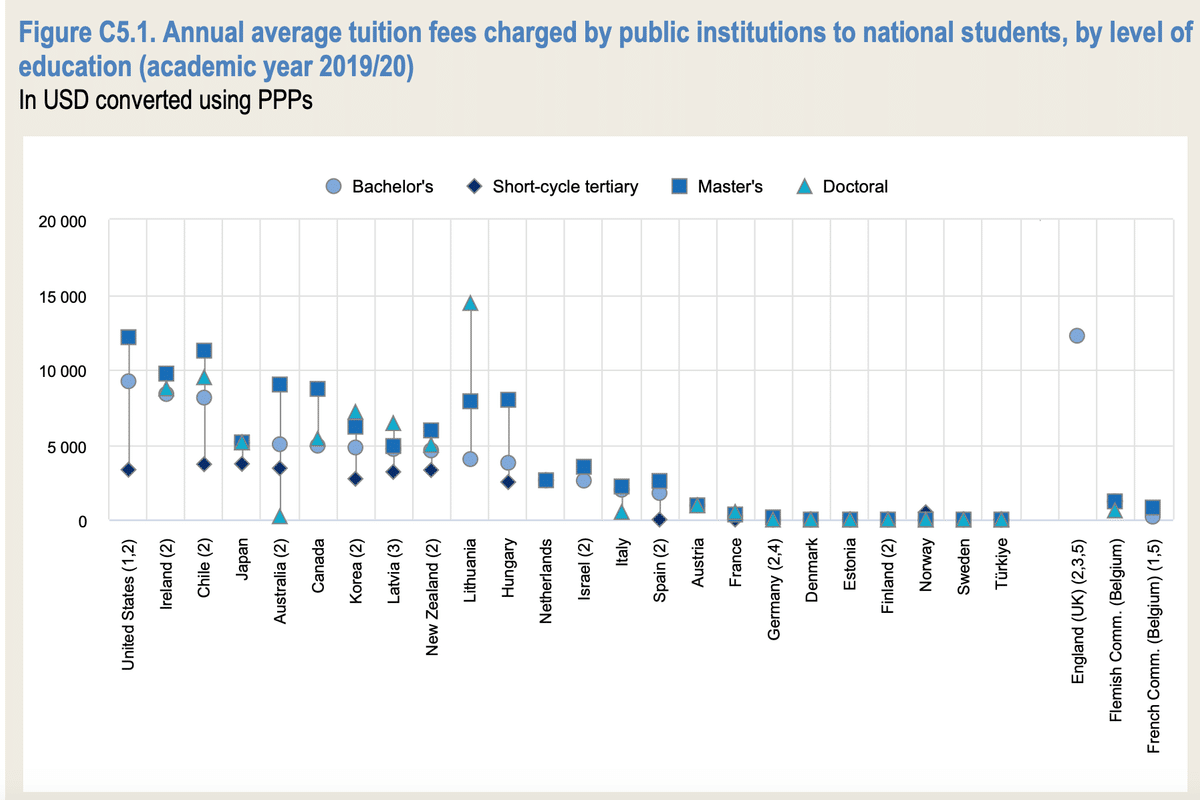

以下は、各国の公立高等教育機関(大学)が学生に課す授業料をUSドルで比較したものですが、学部生(Bachelor)で見ると、他に比して圧倒的な金額の高さ(年間1万ドル弱)であることがわかります。ただ、カレッジなどの2年制の機関(Short-cycle tertiary)で見ると、学部ほどの違いは無いようにも見えます。

学費はどんどん上昇を続ける一方で、下記のウォール・ストリートジャーナル(WSJ)とシカゴ大学による世論調査によれば、近年、「4年制大学は多額な借金の返済が必要になるものの、特定のジョブスキルを身につけられないため、コストを割くだけの価値がない」と考える者の割合が増加してきていることが分かります。

こうした動きに対して、おそらく4年制ではなく2年制のカレッジをはじめとした機関に通う学生をなんとか維持・確保することによって、一定の人材力を保ちたいという思惑なのではと思われます。

なお、こうした費用が高騰する現状に対し、共和党のマニフェスト集には「奨学金」や「学生ローン」にかかる取組には言及がないのも特徴的です。

これに対し、民主党からは「トランプ・ユニバーシティは、多くの人々を騙して価値のない学位を買わせただけでなく、多くの借金を背負わせた。そして、共和党は学生の債務救済を阻止しようとしている」と批判されています。

「こうした動きは日本にとってどのような示唆があるか?」

以下の表(※)のように、アメリカと日本の高等教育にかかる状況は異なる部分も多く、このため、例えば日本がアメリカのように、大学以外の機関を増やすことは考えにくいでしょう。国においてもそうした議論はなされていません。むしろ、日本は少子化の影響も大きく、学生数の減少を踏まえて、大学等の規模を「適正化」=再編や統合、縮小や撤退に向けて支援していく、という流れです(文部科学省, 2024)。

一方で、大学が今後も質を向上させていく必要があるという観点で、授業料の値上げなど、類似の動きが起こる可能性はあります。人材育成の国際的な競争もある中で、高等教育の費用が増大するというのはある種避けられない部分もあると考えます。事実、昨今の東大の授業料の引き上げもそうした動きの1つでした。

そうした際に、単なる費用の値上げだけが続き、負担軽減策が十分でない場合には、アメリカのように、日本国民の間でも、もしかしたら大学を回避する、という動きが理屈上(経済学の理論上)は起こりうる話です。幸い、日本では、国による給付型奨学金の対象世帯の拡充をはじめ、先述の東大でも負担軽減を図る方針が示されているため、現実的にはすぐに同じ道を辿る、ということはないと思われます。あるべき姿としては、

・大学等が高等教育の質を高め、進学した者が社会でより一層、現代社会に対応できるスキルや学びを提供しつつ、

・社会全体(国、大学、家庭、民間などを広く含む)が、その質に合わせた費用負担を分担していくことだと思います。

(費用負担のあり方についてご関心のある方は、下記の記事もご参照ください。)

おわりに

通底するのは、小さな政府による「行政の効率化」と「自由な選択の尊重」

以上、3つのテーマをピックアップして、それぞれの施策に対する共和党の考え方やスタンスを見てきましたが、いずれにも共通するのは、共和党の伝統的な価値観である「行政の効率化」、そして「自由な選択の尊重」というアプローチを通じて、教育をよくしたいという信念です。具体的には、

①教育省の廃止は「行政の効率化」そのものですし、地方自治に権限を移譲し、ある種地方の「自由度を高める」ことによって各地域の課題に応える施策、

②教員の給与の成果主義の拡大も教員の競争によってパフォーマンス(サービスの質)を上げるという1つの「行政の効率化」、

③4年制以外の低廉な高等教育への支援は、行政側にとっても安価に抑えられる部分があり、また学生側にも「自由な選択」を提供することができる

という点で、いずれも共和党に通ずる価値観なのかなと思っています。

こうした理念は、政治学の観点からは「新自由主義」と見ることもできますが、一方で、こうした理念に対しては自由に選べる(自治がある)と言っても、結局は選べる力(経済力など)がある家庭や自治体に依存することになり、公平性を損いかねないという指摘も数々なされているところです(Apple, 2004)。事実、教育の公平性という観点では、アメリカは日本よりも公平性は低いと思います。

また、日本との違いや日本への示唆についても、制度や国内の議論を紹介しながら、私見をまとめてみました。違った観点、ご意見もあるかと思われます。そうした際はぜひコメント欄にご意見ください!

なお、今回はトランプ政権、ということで共和党の視点から分析を試みましたが、民主党の視点についてはほとんど触れていません。民主党側のマニフェスト集を見ると、また違った立場の施策もいくつか見受けられますので、いずれその辺りの記事も書けたらなと思います。

それではこの辺で!

【その他参考】

本記事を書くにあたってエビデンス等に活用した参考文献は、本文中(下線部)にリンクを掲載していますので、詳細をさらにご覧になりたい方は、そちらからご確認ください。また、共和党のマニフェストそのものについては、コチラからご覧になれます。

あとがき:大統領選挙において教育政策はどのように位置付けられているか

以下、さらなる余談として、大統領選挙全体で見たときに、教育がどのような立ち位置にあったかをごく参考まで。

最もショッキングな図としては、大統領選における候補者討論会において、教育関連のワードがどれだけ使われたかを示す以下のものです。2000年をピークに、徐々にその用いる語数は減少してきていることが分かります。

2000年代に比べてなぜ今は相対的に教育の立ち位置が低下しているのか、ということは、いくつか理由が考えられますが、ハーバードでの授業の内容などでは、以下のように解説していました。

・2000年大統領選挙ではブッシュが教育格差の是正やアカウンタビリティの向上を訴えていた

(米国全体として学力低下が懸念されていた時期→実際、その後にNo Child Left Behind法(いわゆる落ちこぼれ防止法)を制定)

・2024年の大統領選挙は、国内の物価上昇(特に住宅費等の高騰)や移民政策等が世論の関心の中心となり、討論会でもそれらの話題が多かった

(→右下図が特に顕著で、「最も重要な政策分野を1つ」という世論調査において、経済政策や物価関連の施策、移民政策などが国民の関心を集める一方、教育を「最も重要だ」とした人の割合はかなり少ない結果です。)

一方、「教育がさして重要な政策ではない」とも言い切れず、左上図の世論調査では、複数回答が可能な形式の場合に、教育問題が比較的重要度の高い方に位置付けられていることもうかがえます。

このような国民の関心などは、(上記のとおり)世論調査の取り方によっても結果が変わりうるものなので、なかなか一概には言えませんが、仮に大統領選の政策からプライオリティが下がっているとすれば、またトランプが「教育省の廃止」を掲げていることからも、国による教育の積極的な支援や、トップダウン的改革が行われることは、差し当たってはあまり無いのではないかと個人的には見ています。

そう考えると、本文中の「余談」でも少し書きましたが、「国の積極的な関与のなさ」は、地域間格差(州ごと、州内を含む)、ひいては家庭の経済状況による格差というのを助長しかねないかなとも感じます。

「それを良しとするか否か」は国の国家観にもよるところなので、こうした国家の関与を含めて、日米では大きく違うな〜(日本は比較的関与してほしいという声の方が大きい気がするので)と思うところです。

繰り返すようですが、これは個人的な考えとして、ご参考までに。

以上です!今回もお読みいただき、ありがとうございました!!

本文中で述べた私見は、全て個人に帰属するもので、所属する組織を代表するものではありませんこと、あらかじめご了承ください。

いいなと思ったら応援しよう!