【小説】 西海道中膝栗毛<其ノ一>

<(タイトル違うけど)前回までのお話>

城から新薬とその調合書が盗まれ、犯人は無事に逮捕され……たはずだったが?

※詳細は、最後のリンク先の「こぞうと将軍」シリーズでお楽しみください。

一

城に若くて賢い将軍がおりました。

そして、村には若くて花好きのこぞうが……

……おりませんでした。

*

重たい夏の空が水平線に青く溶け落ちている。

その青く滲んだ境界線からせり上がってくる帆柱が一本、二本、そして三本と現れ、やがて大きな帆を風に膨らませた黒い船が青海に浮かんだ。

外国船である。

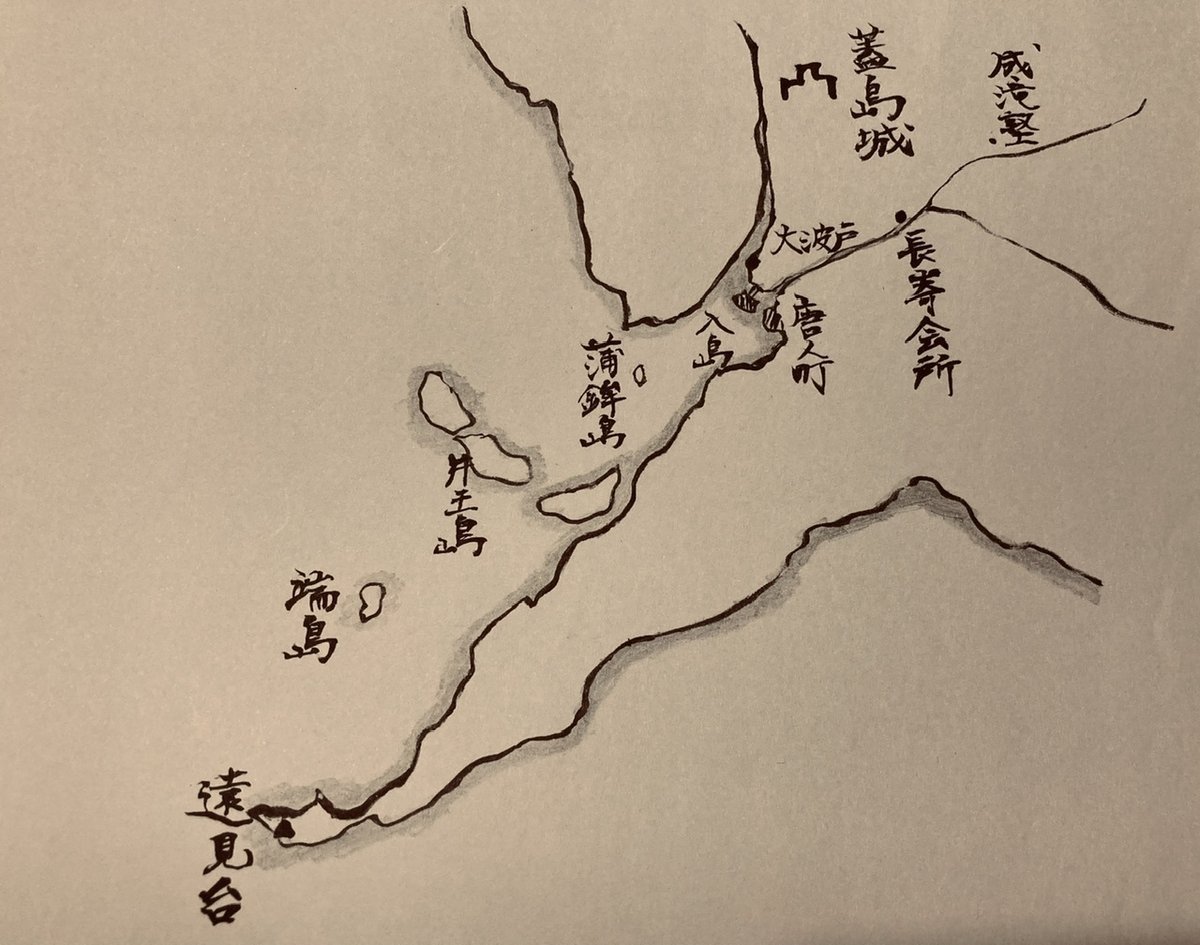

帆影を認めた遠見番から報せを受けると、すぐさま検使船が出航し、湾に蓋をするように海中から突き出た蒲鉾島で、来航船を停止させる。

その様子を大波戸から眺めていたこぞうは、初めて見る異国の船に感動していた。その隣では、杉田玄自の門人で、長らく町医者をしていた大月玄沢が同じく目を見開いている。玄沢はしばらく前から蘭方医学を学びたいと言って、はるばる本府*から長嵜を訪れ、阿蘭陀通詞の木本栄之進に師事している。一方、並んで直立している木本栄之進の方は、二人の様子とは対照的に、全身に緊張を漲らせていた。

「あれが阿蘭陀船か。見事なものじゃ」

感動のあまりこぞうが嘆息すると、

「だとよいのだが……」

緊張で強張った顔の栄之進がつぶやく。

そのとき、外国船が三度礼砲を打った。これより長嵜奉行所の検使と阿蘭陀通詞、そして入島の阿蘭陀人が来航船に乗り込んで臨検を行うが、港からでは様子がわからない。

はたして来航船は、貿易船か、異国船か。

やがて、船籍情報、乗組員名簿、積荷目録などの書類を受け取った飛船が岸に向かってくるのが見えた。栄之進はようやく緊張を緩める。

船は、異国船ではなく、貿易船であった。

臨検を受けた阿蘭陀船は、これから舵と武器を検使船へ預け、曳舟で港に入津する。

こぞうと玄沢は、みるみる大きくなる船影に目を瞠った。

「まもなく阿蘭陀商館にて翻訳の務めが始まるゆえ、私はこれにて失礼する」

栄之進は軽く二人に目礼すると、入島へ渡る橋の方へ向かった。

阿蘭陀船はゆっくりと入港し、大波戸の手前で碇泊する。もう一度号砲を鳴らし、旗を揚げる。阿蘭陀の国旗が夏の風をうけて勢いよく翻った。

二

外国船の来航は、長嵜奉行所の一大事である。

迅速かつ正確に対処すべき危急の案件であるが、これに加えて海難事故の救助や調査、海賊の取締りなども重要な任務であった。

このところ南海に和寇*の出没甚だしく、長嵜に入港する船からの苦情が増えている。

とくに申し入れが多いのは唐船からで、目下、長㟢奉行所の悩みの種であった。最近では、この辺り一帯を治める蓋島*家が和寇の取締りを自ら買って出て、自前で哨戒船を出しては警備を強化しているが、なかなか被害は無くならない。

一方、威圧的な面構えの阿蘭陀船には、さすがの海の荒くれ者も迂闊に手は出せぬと見え、阿蘭陀船からの苦情は少ない。

奉行所の悩みは和寇ばかりではない。井王島を根城にしている杉浦党*の脅威もある。杉浦氏はその昔、対馬海に勢力を持つ大海賊であったが、先の南北動乱*で功績を上げた杉浦鎮信が本府からの論功として、比良戸*府を封土された。その後、内部争いで分裂した杉浦氏の一部が、海賊としての威信をかけて長嵜の井王島を拠点に、限界灘辺りまで勢力を伸ばしているのである。

杉浦党の狙いはもっぱら東北からの年貢米を積んだ廻船で、西廻り航路で中関を抜ける海峡で船を襲い、そこで手に入れた米を貧しい民に配給していた。そのため、下層民の間では義賊として人気があった。

しかし、本府に納められるはずの年貢米を途中で略奪された府主*たちが本府に訴えたため、長嵜奉行所は本府からその取締りを命じられていた。これもまた、奉行所にとっては悩みの種であった。

さて、種といえば、植物。植物といえばこぞう。ということで、本府の本草所の所長を務めるこぞうが、この度わざわざ長嵜へやって来たのには訳がある。

阿蘭陀の貿易船によって持ち込まれる舶来品は、珍しく、高価な品がたくさんあったが、なかでも砂糖は高級品にも関わらず需要が多く、貿易収支で赤字を計上する品目であった。美術品や工芸品はともかく、この砂糖だけでもなんとか自国で賄えないものかと、かねてから老中会議で議論が持ち上がっていた。

古代より甘草や蜂蜜、蔓草から採った甘葛、米などの穀類から作った水飴などが甘味料として用いられてきたが、阿蘭陀船が持ち込んだ白砂糖は味も価格も別格であった。

そこで、長嵜における調査の結果、砂糖の原料である甘蔗の栽培と白砂糖の精製を自国で行うという国家計画が立案されたのである。そして、その実務に携わる推進役として任命されたのが、本草所のこぞうだったというわけだ。こぞうは西海道へ向けて旅立つことになった。

ところで、西海道とは大倉から小隅まで続く五幾七道の一つで、とくに大倉から長嵜にかけての道は砂糖街道と呼ばれ、はるばる阿蘭陀から運ばれてきた白砂糖を本府へ献上するためのルートとして利用されていた。こぞうは本府から大倉までは廻船による船旅で、大倉から長嵜までは徒歩でやって来た。よって、これを以て『西海道中膝栗毛』*なる記録をのちに記すことになったのである。

こうして長嵜へやって来たこぞうが真っ先に面会を申し込んだのが、阿蘭陀人の医者で博物学者でもあったPhilipp Franz von Siewaat フィリップ・フランツ・フォン・シーワットである。

玄沢は、このシーワットとはしばらく前から顔見知りで、栄之進の阿蘭陀塾が開講していないときは、シーワットが個人で開講している成滝塾*に出入りしていた。

シーワットの自宅は眼鏡橋の先の路地隅にある。こぢんまりとした住まいで、ほとんど仮住まいといった趣である。近所の酒屋の娘がいつも食べ物を届け、身の回りの世話を焼いていた。

こぞうは玄沢のあとについて歩きながら、唐物や南蛮風の舶来品が並ぶ通りを珍しそうに眺めていた。やがて、簡素な造りの家屋の前で立ち止まると、玄沢が戸を叩いて声をかける。中からの返事はない。

すると、通りかかった男が玄沢の顔を見て、

「シーワットしぇんしぇいは、さっき蛍茶屋の方ばさるきよんさったけん、今ごろは成滝におらっしゃあばい*」

と、声をかけてきた。

こぞうは男の言葉がまるで分からず目を丸くしていたが、玄沢は、

「ああ、そうですか。それはどうも」

と、男に軽く会釈をして、こぞうの方へ向き直った。

「こぞう、どうやら先生はお留守のようだ。成滝まで行ってもよいが、先ほどここへ着いたばかりで疲れておろう。先生には明日改めて会いに行くとして、今日はお前に会わせたい人物がいるのだ」

そう言って玄沢はくるりと後ろを向くと、シーワットの住居を背にして、丘へ続く坂道の方へ歩き出した。こぞうは西海道を歩いて来たばかりで疲れていたが、黙って玄沢のあとから石段を登り始めた。

さて、坂の石段を登り切ると、その先には境内が広がっていた。脇には「道草道場」と書かれた道場がある。大きな欅が夏の陽射しを遮って、稽古場の屋根に影を落としていた。玄沢たちが中へ入ろうとすると、こぞうの足にいきなり突進してきたものがある。驚いたこぞうは思わず身をよじった。

「やや!お前は!」

そう言われて嬉しそうに尻尾を振って喜んでいるのは、あの武蔵丸であった。

「武蔵丸がいるということは、もしや……」

こぞうが稽古場の方へ目をやると、ちょうど木刀を小脇にさしながら出てくる男と目が合った。

「おお、こぞうではないか!ずいぶん久しぶりだな」

この暑さにもかかわらず、相変わらず佐々矢木小次郎の視線は涼しい。

「お元気そうですね、小次郎さん。ここで何をされているのですか?」

小次郎は首にかけた手拭いで軽く汗を拭いながら、

「うむ。実は剣の師範をしているのだ。最近、杉浦党の一味が商家の蔵を襲う事件が相次いでおってな。以前は用心棒をしていたのだが、それでは追いつかぬため、手代の中から希望する者に剣術を教えているのだ」

「それはまた、大したものですね。さすがは小次郎さんです」

「ところで、お前はこんなところまでどうしたのだ?」

小次郎は武蔵丸の頭を撫でながら、顔をあげた。

「将軍さまより甘蔗の栽培と砂糖の精製の方法を学ぶようにと仰せつかったのです。もとより府内では誰も製法を知りませぬゆえ、シーワット先生に教えを請いに来たという次第で」

「お前もなかなか大変だな」

小次郎が微笑む。するとその時、道場の傍から若い町娘がやってきた。

「小次郎さん、ここにおんさったと。おにぎりば持ってきたけん、お昼に食べんね」

こぞうは聞き慣れぬ西国の言葉にやはり戸惑っている。ふと小次郎の方に目をやると、どこか嬉しそうである。

「これはかたじけない、おチヨさん」

包みを取ろうとして小次郎が手を伸ばすと、おチヨと呼ばれた娘は初めてこぞうと玄沢に気づき、

「これはすまんかったですね。連れの方がおんなさっとに気がつかんかったですよ。おにぎりが足らんごたるけん、作って持ってきまっしょ」

おチヨは言うが早いか、さっさと石段を降りていった。

「今のは……」

こぞうが尋ねると、

「幾久屋という酒屋の娘だよ。父親の正宗*どのが手代の万次郎と商いをやっている。私が万次郎に稽古をつけているので、おチヨが私の分も昼飯を届けてくれるのだ」

小次郎が顔をほころばせる。

「かわいらしい方ですね」

こぞうが笑みを向けたが、小次郎は何も言わない。それを見たこぞうは思わず、

「もしや小次郎さんはおチヨさんのことが好きなのですか?」

と、顔を覗き込んだ。

すると、ほんの束の間、小次郎の白い頬を一陣の赤い風が駆け抜け、小次郎はそっぽを向いてしまった。

<作者註>

*地名:実在の地名とは関係ございません。

*人名:実在の人物とは関係ございません。

*和寇:倭寇とは関係ございません。

*蓋島家:鍋島家とは関係ございません。

*杉浦党:松浦党とは関係ございません。

*南北動乱:南北朝の動乱とは関係ございません。

*本府、府主、比良戸府:それぞれ幕府、藩主、平戸藩とは関係ございません。

*『西海道中膝栗毛』:滑稽本『東海道中膝栗毛』とは関係ございません。ちなみに、「膝栗毛」とは「膝から栗毛が生えている」のではなく、「膝を栗毛の馬の代わりにする(すなわち、徒歩で行く)」の意。

*成滝塾:鳴滝塾とは関係ございません。

*長嵜弁:長崎弁とは関係ございません。北部九州の言葉を混ぜ合わせた作者の造語。

*幾久正宗:1659年(万治二年)に灘五郷の魚崎郷で創業した某酒造とは関係ございません。

*本作はフィクションであり、史実とは関係ございません。

* * *

皆さま、大変お待たせしました!

いや、そもそもどなたも待たれていなかったかもしれませんが、なにはともあれ、前置きは抜きにして『こぞうと将軍』シリーズ、今回は全五回のスピンオフです!

本文より作者註の方が充実した感は否めませんが、最後までお楽しみいただければ作者冥利に尽きます。

〜こぞうと将軍シリーズ〜

◆こぞうと将軍

◆こぞうと将軍<其ノ二>

◆こぞうと将軍<其ノ三>