半分のお面をつけたら ー 博多仁和加(はかたにわか)

博多のみやげにゃー

二○加煎餅がいちばん

上等たい

株式会社東雲堂

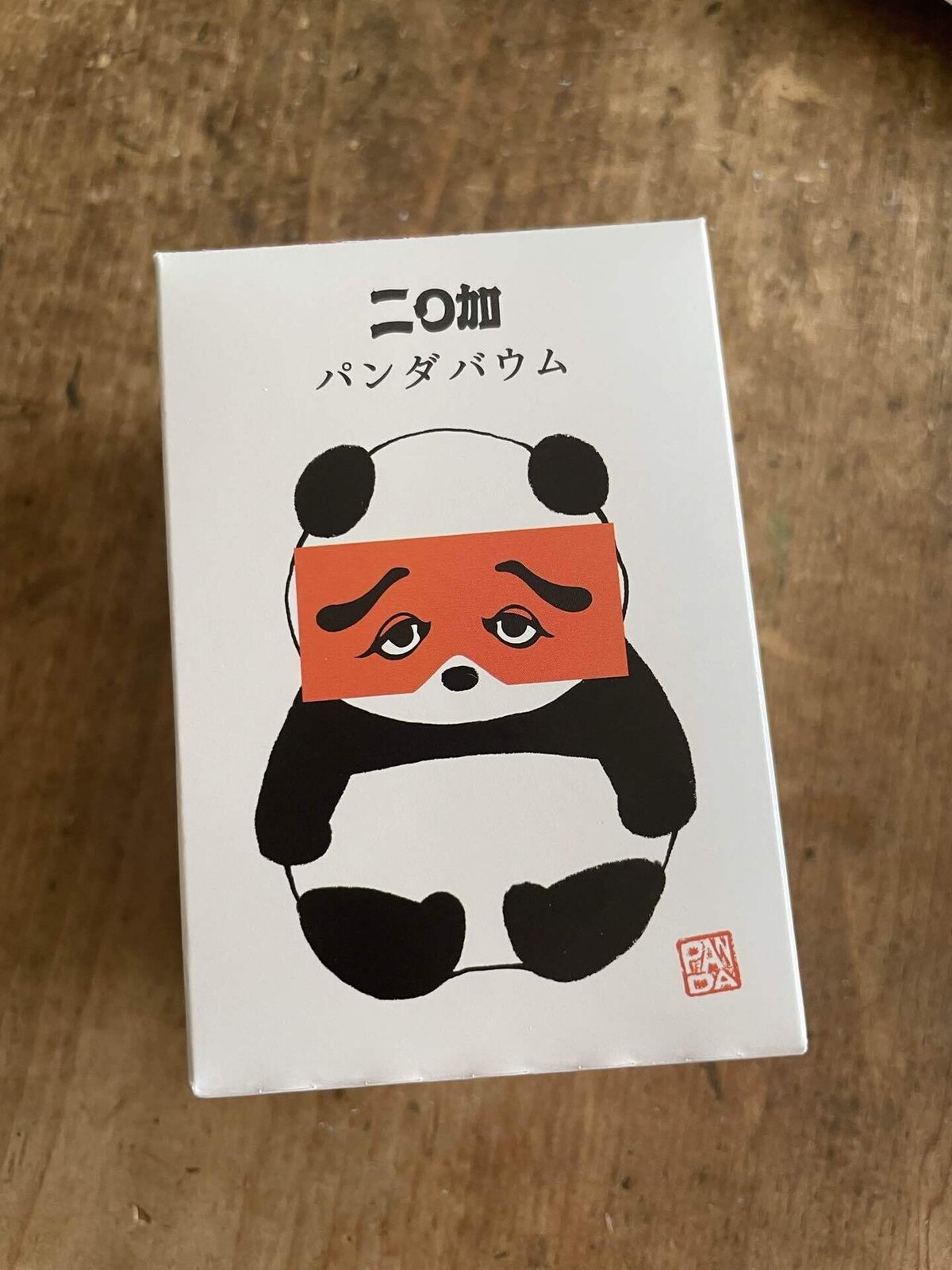

福岡のおみやげに「二○加せんべい」がコラボしたパンダバウムというバームクーヘンをいただきました。

「にわかせんべい」は、関西で言う「瓦せんべい」みたいなお菓子。

「瓦せんべい」といえば、焼き目でいろんな風物(たとえば姫路城とか奈良の鹿とか)を描けるので、ずっと昔からあちこちの名所土産の定番の一つです。

そんな「にわかせんべい」とバームクーヘンが一緒になったらどんなのだろう。と思いながらいただいたら、こんな感じでした。

なんとも楽しいお菓子。

このパンダの顔を見ていたら、この「にわか」のお面は、どいうして困った顔をしているんだろう。と不思議に思って調べて見たらこんな紹介がありました。

このサイトによると、博多の「にわか」は江戸時代の初め頃から始まったようです。

「ぼてかずら」に「にわか面」と言われる半面を着け、博多弁を使い、会話の最後に面白いオチをつけて、話をまとめるもので、題材として世相を反映させたユーモアな即興笑劇です。

「にわか」というのは、今の漫才の元祖のようですが、時は幕藩体制。福岡黒田藩のお膝元で庶民が「世相」をユーモアに語るのは、少々危険な気がします。

もしかしたら「お面」を付けることで「語っているのは私ではない誰かですよ」という設定にできるので、こうした自由を得られたのかもしれないのです。

そういえば、神楽にしても、能にしても、もっと昔に伝わった舞楽にしても、面をつけることで役者は自分でない誰か(時には「神」)になって語り・振る舞いますので、この「にわか」もその系譜なのでしょう。

俳優の「俳」を「人に非らず」と書くことも、そうしたことに関係しそうです。

選挙という制度がなかった時代、もっともっと古い時代からずっと、芸能は「神に扮する」ことで、民の「心の声」を引き出して表現してきたのかもしれない。

そして

「にわか」とは「急にその状態になること」の意。

歌舞伎の「早替わり」とか、文楽で人形の顔が急に変わる「ガブ」とか、みんな「にわか」に変身します。

もしかしたら日本では、変化は「にわか」が好まれる傾向にあって、

「にわか面」が「半面」なのも、直ちに変身して、直ちに知らん顔するためのカタチなのかもしれません。

だから、これは

困った顔ではなくて、すっとぼけた顔。

「*本品は食べられません。」と記載あり