ユーラシアを分けた海ーカスピ海

カスピ海

世界地理で習ったきり、その存在は知っているような知らないような、遠い異国の大きな湖だというぐらいにしか思っていませんでした。

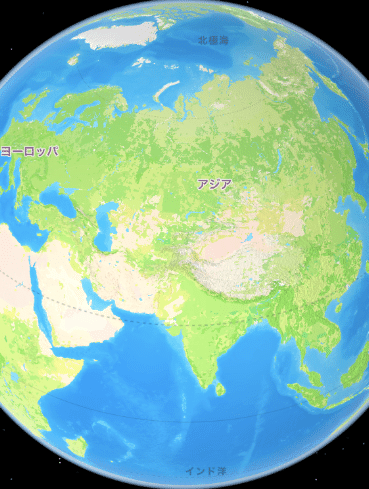

iPhoneマップより

でも実は、カスピ海はユーラシア大陸にあった「大きな内海」の名残で、その海が西のヨーロッパと東のアジアとを、決定的に切り分けた存在でした。

そのことを知ると世界の見え方がきっと一変する。

そんな予感がするのです。

言い換えると、地球で一番大きな大陸にある約100の国々の成り立ちについて、そして現在のグローバル世界で起きている様々なことに対して、俯瞰の目を持ち易くなりそうなのです。

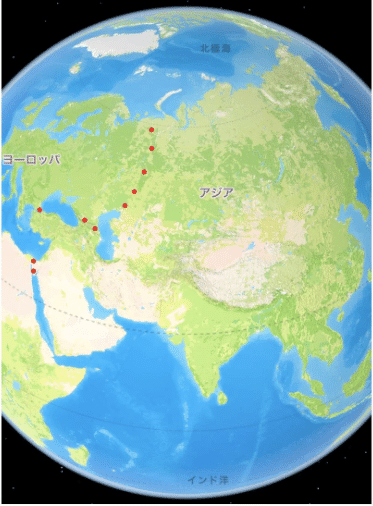

(海を渡らず陸伝いに行き来することができる)

Google Map に加工

*

カスピ海(英語ではCaspian Sea)は今では陸地に囲まれた塩湖ですが、海と湖では、「法」の扱いが異なるのでしょう、2018年に沿岸5か国の間で締結された協定によって、カスピ海は「海」と認定して領海協定で扱うことが合意されました。

カスピ海を囲む5つの国々とカスピ海

[北西]ロシア Каспийское море (ロシア語)

[西] アゼルバイジャン Xəzər dənizi(アゼルバイジャン語)

[南] イラン دریای خزر(ペルシア語)

[東] トルクメニスタン Hazar deňzi(トルクメン語)

[北東]カザフスタン Каспий теңізі(カザフ語)

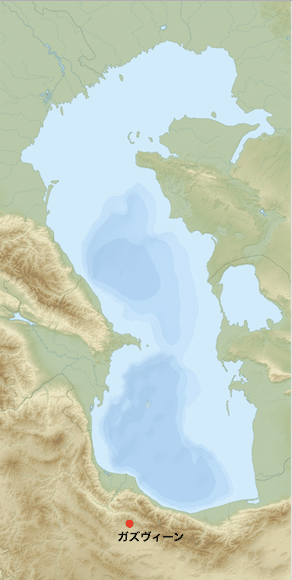

「カスピ」という名は、カスピ海南部(現在のイラン)にいた古代部族「カス」の名に由来します。

イランの首都テヘランの北西約150kmに位置するガズヴィーンという州都の街の名も、この古代部族に由来する名前です。

ガズヴィーンは、カスピ海の南端の次ぐ近くですので、古代のカス族や他のまわり部族は、この海を「カス族の海」だと呼んでいたのでしょう。

Wikipediaの地図に加筆

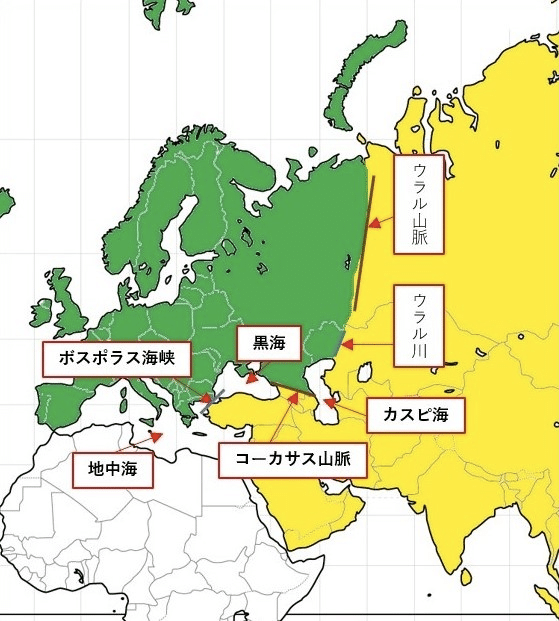

ヨーロッパとアジアの境界

ヨーロッパとアジアの境界線は、どこかの機関や国際法で明文化されているわけではありませんが、長い歴史の中で両者を分けて来た境は、山脈や海や大きな川でした。

webサイト [ヨーロッパ史入門]より

https://europa-japan.com/category8/entry46.html

iPhoneマップに追記

*

最近読み進めている『馬・車輪・言語』の著者、デイヴィッド・W・アンソニー David W.Anthonyvは、アメリカ、ニューヨーク州にあるハートウィック大学の考古学・人類学教授で、東欧から中央アジアにかけての先史文化の専門家です。

ディビット・W・アンソニー

東郷えりか(訳)

筑摩書房

2007年に出版された後、本書で「アメリカ考古学協会賞」を受賞し、2018年には日本でも東郷えりか(訳)で筑摩書房から出版されました。

この本には、印欧語族語の発生と伝播について詳しく論説されています。

その本筋の話も面白いのですが、それと合わせて、日本人の私にとって興味深いのは、

欧米の知識人は、こんな風に世界史を学んでいて、さらにその延長として現代世界を見ている

ということを生感覚で触れられることです。

今、上巻の半分ぐらいまで読み進みましたが、同じ世界史上の事件でも、日本で学ぶ世界史の視点とは、まるで見ている方向が違うのです。

鏡の国ではありませんが、読んでいると、全く反対に世界を見ているような感覚になります。

*

「印欧語族」の祖先である「印欧祖語」の原郷は今日のウクライナとロシアの南部に相当する黒海とカスピ海の北のステップにあった。

印欧語族の原郷を語るにあたって、カスピ海はとても鍵になる場所のようで、この海についてこう記しています。

カスピ海沿岸低地は、それ自体が黒海・カスピ海の環境の別の重要な側面、つまりその不安定さを象徴していた。

黒海とカスピ海は穏やかでも、不変でもなかった。

前1万4000年から前1万2000年にかけて、最終氷河期を終わらせた温暖化が北部の氷河と永久凍土を解かし、双方からの融解水が押し寄せる波となって放出され、南のカスピ海盆地へと流れ込んだ。

氷河期末期に、カスピ海はフヴァリニア海(ホラズムの海を意味するロシア語の古称)と呼ばれる広大な内海に膨れ上がった。

筑摩書房

フヴァリニ海というのは、日本語のネット上では、ほとんど検索ヒットしませんでした。

氷河期末期の海面の上昇のことは、日本では縄文海進と呼ばれ大阪の河内にまで海が入って来ていたことも最近になって詳しい記事が見つかるようになりましたので、まだまだ研究が進められている途上というのと、日本人には知られていない存在なのでしょうか。

それでも、似た言葉を当たって見つけたこの「クヴァリンスク文化」が「フヴァリンスク文化」とも言うそうなので、「フヴァリニ」という語と関連がありそうです。

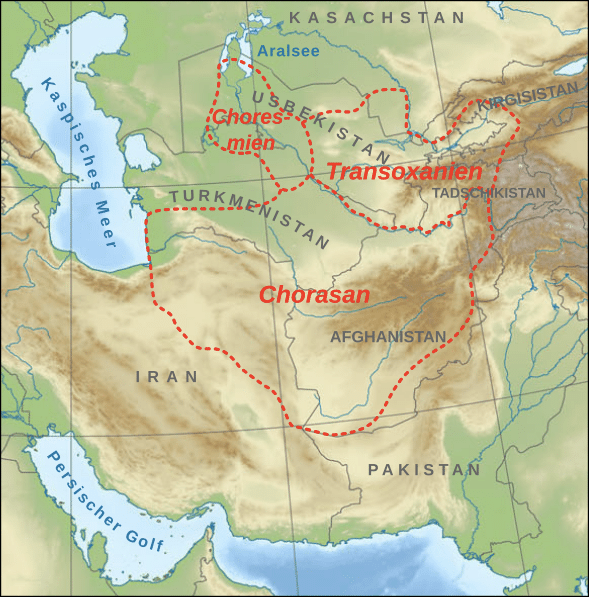

一方、ホラズムの海の「ホラズム」という言葉は、検索したらWikipediaにありました。

現在はウズベキスタンとトルクメニスタンに分割されている場所ですが、この名であるのは、ここがかつて海だったことの名残なのでしょう。

Wikipediaより

そこで、さきほどの内容を順に追ってみることにしました。

前1万4000年から前1万2000年にかけて、最終氷河期を終わらせた温暖化が北部の氷河と永久凍土を解かし、双方からの融解水が押し寄せる波となって放出され、南のカスピ海盆地へと流れ込んだ。

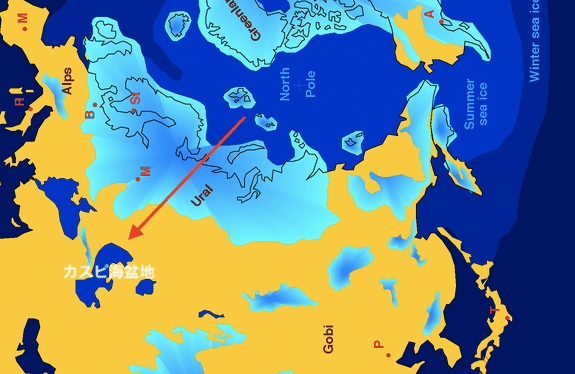

まず、北半球の最終氷河期の様子です。

(最終氷期最盛期、Last Glacial Maximum、LGM)

Wikipediaより「Last Glacial Maximum」

Northern hemisphere glaciation during the last ice ages during which three to four kilometer-thick ice sheets caused a sea level lowering of about 120 m.

(最終氷河期の北半球の氷河期では、厚さ 3 ~ 4 キロメートルの氷床が約 120 メートルの海面低下を引き起こしました。)

「Last Glacial Maximum」

この水色の部分の氷が溶けて、カスピ海盆地に流れ込みました。

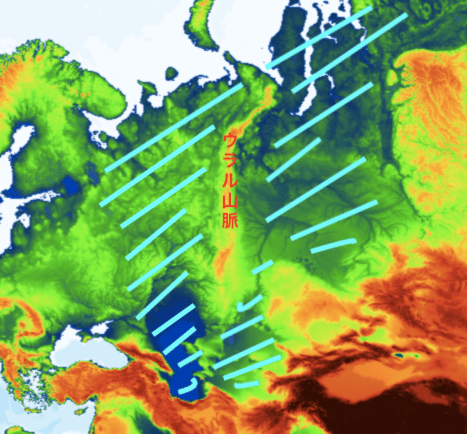

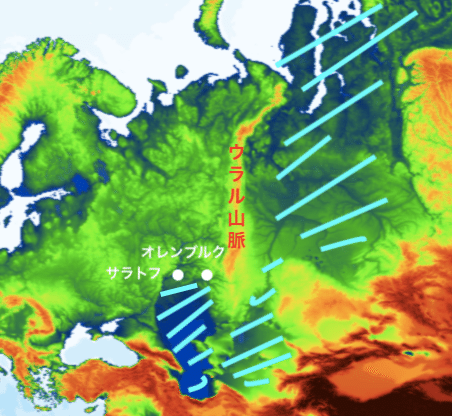

国土地理院の地図の様子から想像するに、こんな感じで融解水がカスピ海盆地に押し寄せたのでしょうか。

(国土地理院地図に加筆)

氷河期末期に、カスピ海はフヴァリニア海(ホラズムの海を意味するロシア語の古称)と呼ばれる広大な内海に膨れ上がった。

さきほどのホラズムの場所も海になったとしたら、フヴァリニア海はこんな感じで、ウラル山脈が島みたいに浮かんでいたのかもしれません。

(国土地理院地図に加筆)

そして、フヴァリニア海について詳しい記述が続きます。

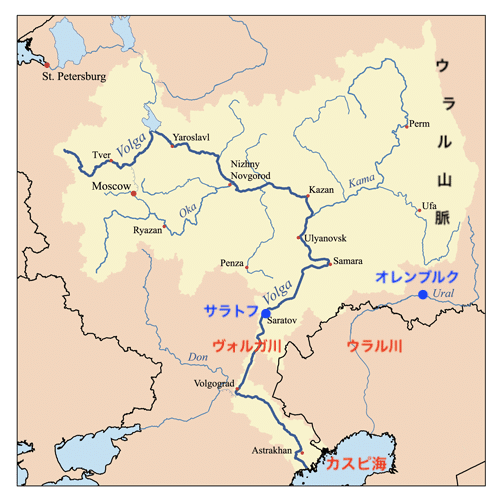

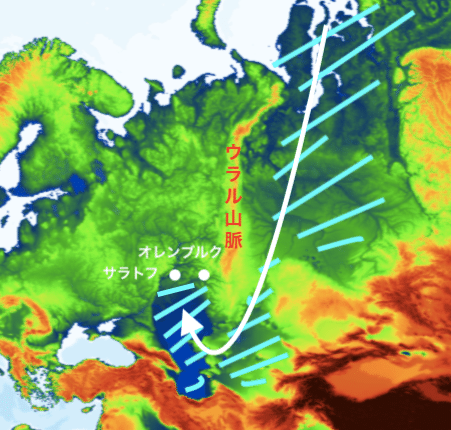

2000年にわたって、北部の汀線はヴォルガ川中流のサラトフとウラル川のオレンブルグの近くにあり、ウラル山脈の南で東西への移動を阻んでいた。

フヴァリニア海の北の汀線だったという、現在のヴォルガ川のサラトフとウラル川のオレンブルグの位置です。

Wikipediaに追記

北部に汀線があるということは、このサラトフとオレンブルグよりも北は海ではなかったということなので、フヴァリニア海は、こんな感じのようです。

(国土地理院地図に加筆)

ということは、融解水はウラル山脈の右手(アジア側)から流れ込んだと想像されます。

(国土地理院地図に加筆)

フヴァリニア海は、ウラル山脈の東と西で、すでに目に見えて異なる繁栄を遂げていた氷河期末期の採集民の文化を分断した。

氷河末期の採集民の文化についても、この『馬・車輪・言語』に記述がありますが、こんな風に海が出現してしまったら、それも2000年の間続いたのでしたら、人の行き来はほとんどできなくなって、文化は分断されてしまうでしょう。

ちょうど、日本のフォッサマグナが日本の東と西の文化を分けてきましたが、それよりもはるかに大きな分断です。

そしてさらに水の流れは増していきます。

前1万1000年ー9000年ごろ、水位はついに充分に高まり、南西部の流出点である、北カフカース北部のマニチ窪地を抜けて途方もない勢いで溢れだし、そのころ世界の海洋よりはるかに水位の低かった黒海に激流が流れ込んだ。

こうして、低いところを求めて水が流れ込んでゆく様子は、日本のあちこちに残る蹴裂伝説を思い出します。

Wikipediaより

黒海盆地には水が満ちて、ついには溢れだし、またもや南西側の流出点である狭いボスポラス川流域を抜けて、とうとうエーゲ海に注ぎ込んだ。

Wikipediaの地図に加筆

ああ、なんということなんでしょう!

ということは、この時期、いっとき、現在のヨーロッパが一つの島(陸地)になっていたということではないですか!

(フヴァリニア海、黒海、エーゲ海、地中海、大西洋、北海、バルト海、北極海)

つまり、カスピ海が内海のフヴァリニア海となって、それが黒海と繋がった時期、ヨーロッパは一つの独立(孤立)した大陸のような状態だったとしたら。

前8000年には、カリフォルニア州ほどの広さで、水深2100メートル以上になった黒海は、エーゲ海と世界の大半の大洋と水位の釣り合いを保つようになった。カスピ海は水位が下がって以前の盆地に収まり、その後は切り離されたままの状態となった。

もしそうだったとしたら、その記憶はヨーロッパの人々の古層に残っているはず。

そう考えると、ヨーロッパがその後の歴史の中で、一つになろうとしたり分裂したりを、波のように繰り返しているわけがわかるような気がします。

そして、こうしてみると海進後のヨーロッパは、湿地の多い場所だったのかもしれなくて、そんなところも縄文時代の日本の様子と似ている気がするのです。

そして気になるのが、ヨーロッパでは、こうした環境の「不安定さ」が、その後のこの地の文化を形成した根本的な要因になっているということ。

カスピ海沿岸低地は、それ自体が黒海・カスピ海の環境の別の重要な側面、つまりその不安定さを象徴していた。

黒海とカスピ海は穏やかでも、不変でもなかった。

筑摩書房

「不安定さ」というのは、具体的にどんな状況なのでしょう。

そしてそれが一体なにをもたらしていたのでしょう。

環境の「不安定さ」は「葦原中国」と呼ばれた古代の日本の地理的な状況と似ているような気がするのですが、こんなにも違う文化を辿ってきたことも、とても興味が湧きます。

*

印欧祖語が出現したのが前3500-3000年ごろのこと。馬も車輪も印欧語もまだ持ち込まれていなかった頃のヨーロッパの姿。

それがもしかしたら、妖精たちがすぐ近くにいる世界だったのかも。

*