それは憑依か収奪かー東京国立博物館 特別展「やまと絵」

目標エリアは、中央ポートの真下にある幅2メートルの小さな排熱孔だ

ヤヴィンの戦い/ジャン・ドドンナ将軍

スターウォーズの一番最初の作品、エピソード4のラストの戦い。

反乱軍のXウイングファイターに乗ったルーク・スカイウォーカーは、デス・スターの中央反応炉にプロトン魚雷ミサイルを打ち込むべく、超高速で走破しながら、反応炉につながる幅わずか2メートルの排熱孔を狙います。

*

東京国立博物館で開催中の特別展「やまと絵ー受け継がれる王朝の美ー」の第3章/第3節の後半エリア。

第3章 やまと絵の成熟ー南北朝・室町時代ー

第3節 和漢の混交と融合

ここの展示の「選択と配置」は、まるで月の表面の2mを射抜くようなものでした。(デス・スターは月のサイズ)

今回の展示の冒頭に「やまと絵の壮大かつ華麗な歴史を総覧し振り返る」とありますが、おそらくここがコア(核)でクライマックスなのでしょう。

ちなみにこの3節の後半エリアは、全会期中の作品の展示替えがありません。

このエリアに登場する絵師は3人。

土佐光信(とさ みつのぶ)

永享6(1434年)? - 大永5(1525年)

狩野元信(かのう もとのぶ)

文明8(1476年)? - 永禄2(1559年)

土佐光茂(とさ みつもち)

明応5(1496年)? - 没年不詳

そして、この3人の関係は

土佐光信 ┬ 女

| ||

| 狩野元信 (婿)

|

└ 土佐光茂 (息子)

やまと絵を主に描いてきたのは宮廷の絵所の絵師で、土佐光信は宮廷絵所の預(あずかり)の立場にありました。

一方、狩野元信は禅を庇護していた室町幕府の絵所の絵師でしたので、漢画(水墨画)を基礎にしていました。

やまと絵の土佐と漢画の狩野の絵を配置して、平安、鎌倉、南北朝を経て室町時代にはそれぞれ独自のスタイルを確立していた和と漢を、彼らがどのように「合わせようとした」のか、そして「合わせた」のか、その試行錯誤の過程を可視化する。

それが可能となる絵を国内から集めてくる。

このエリアの作品で東博が所蔵しているものは2点のみで、あとは、三井記念美術館(東京)、白鶴美術館(兵庫)、桑實寺(くわのみでら:滋賀)、サントリー美術館(東京)、静嘉堂文庫美術館(東京)から一堂に会しています。

伝統の継承、そして革新。常に新たな創造を志向する美的な営みこそが、やまと絵の本質と言うことができるでしょう。 本展は千年を超す歳月のなか、王朝美の精華を受け継ぎながらも、常に革新的であり続けてきたやまと絵を、特に平安時代から室町時代の優品を精選し、ご紹介するものです。

「創造を志向する営み」とは、具体的にどうだったのか。その1点に向かって仕掛けてゆく。その選択眼に狂い無く、東京国立博物館の編集力の力量と深度に唸ってしまいました。

*

まずは、やまと絵の絵師(土佐家)が漢画を入れようとした過程。

No.208

◎ 星光寺縁起絵巻 巻上 1487年

54歳頃の土佐光信の漢画との混交。

光信は連歌を嗜んでいて連歌師の心敬とも交流があったそうで、漢画も身近な存在だったのでしょう。この絵巻の中の家の襖に雪舟の『鷹猿猴図屏風』のお猿さんみたいな猿の水墨画がこっそり描かれています。

「ちょっと水墨も描いてみたよん」というような気分です。

光信の人柄と遊び心と、筆の確かさから来る余裕。

光信は『百鬼夜行絵巻』(No.190)の作者と伝わっていますし、6曲1双の大きな『松図屏風』(No.179)も光信の筆と伝わっていますので、小さな絵も大きな絵も、人も妖怪も松もどんな主題も自在だったことがわかります。

*『百鬼夜行絵巻』(No.190)、『松図屏風』(No.179)ともに通期展示

もしかしたら光信も目にしたかもしれない雪舟の屏風。

<雪舟(せっしゅう)応永27(1420年)- 永正3(1506年)>

当時、猿猴の水墨画が流行していたのかもしれません。

(可愛くて、日本人好みですし)

ボストン美術館

(没後500年特別展「雪舟」図録より

2002 東京国立博物館)

No.209

◎ 桑実寺縁起絵巻巻上、巻下 1532年

光信の息子、土佐光茂が36歳の頃の和漢の混交。

それまでの「やまと絵」では、実景をその通りに描くことはあまりなかったのですが、この絵巻では実景パノラマ(漢画っぽい方法)で描いています。

この絵巻に描きたかったストーリーが具体的に伝わってきますので、このリアルさは当時新しかったのではないかと思います。

小さく描かれた松の葉の描写や建物の描き方に安定感があって、遠近法の取り入れ様など、さすがに土佐派の嫡流といった感じ。

ただ、やまと絵の延長で観賞してしまうせいか、絵の第一印象は「あからさま過ぎて、想像に遊ぶ余地がない」でした。(それを狙ってはいなかったのでしょう)

きっと描いた本人の光茂も「なんか違う」と感じたのではないかと思いました。

絵巻という形式(器)に、漢画の方法を持ち込むのは、創造という点では、どうもイマイチだったようです。

*

そして、漢画の狩野元信がやまと絵を入れようとした過程。

No.210

◎ 酒伝童子絵巻 巻上 1522年

狩野元信46歳の頃に描いた、やまと絵の絵巻。

これは和漢の混交というよりかは、やまと絵そのもの。

作者の名が伏されていたら、やまと絵の絵師が描いた思うほど、線も彩色も美しい絵巻です。

ただ、人物の輪郭の線が太めなところが、やや漢画っぽさが表出してしまったところかもしれません。

ところが、絵の説明に「土佐光信の娘と結婚」とあり、はっとしました。

幕府の絵所の絵師が、宮廷絵師のやまと絵の技を我が物にし、その芯を得るには、婿に入らなくては叶わなかったのかと。

狩野元信は、婿に入るまでして「それを」得ようとしたのかと。

*

室町時代は、朝廷と幕府が近しかったとはいえ、幕府の絵師が朝廷の絵師に婿入りできたというのは、相当に交わる機会があったことの証。

もしかしたら、この二人の交わりには、当時大流行していた連歌の存在がとても大きかったのではないでしょうか。

土佐光信が交流した心敬や、宗祇といった連歌師がリードした「連歌」は、天皇をはじめとする公家、貴族、武士、僧侶など、地位や身分を越えて人々をつなぐ「場」でした。

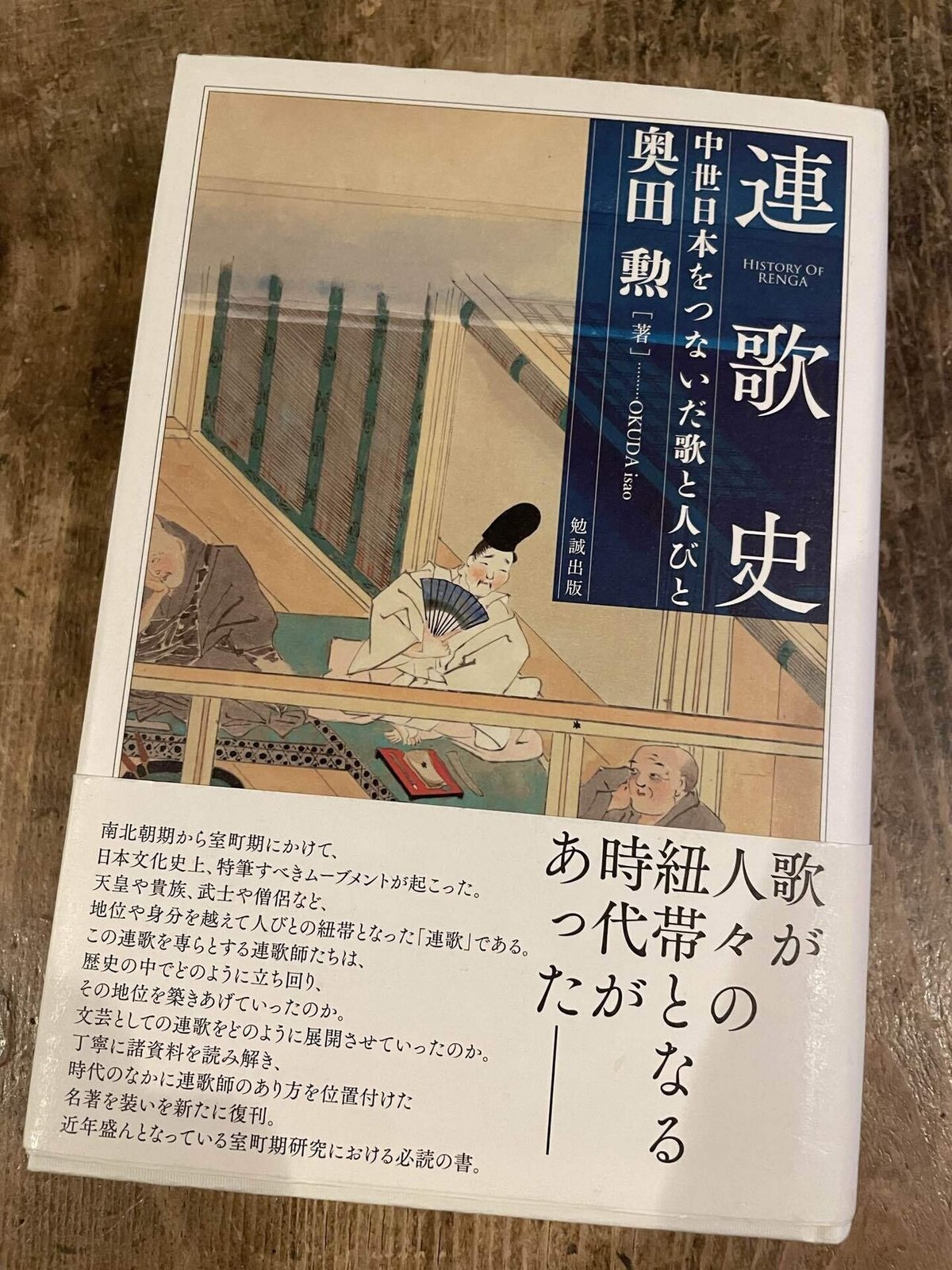

勉誠出版

No.212

◎ 禅宗祖師図 (旧大仙院方丈障壁画) 1513年頃

おそらく、やまと絵の技を我が物にする前、狩野元信37歳頃の水墨画。

大仙院は大徳寺塔頭の一つで、当時の禅宗文化流行の先端の場所。

方丈の障壁に描かれた墨の世界は、ただただカッコよく、細い線も強いまま細い。

漢画によくある「見たことのないよその世界」という印象よりも、人の営みを描くとか、一つの絵にストーリーが配置されているという、やまと絵の方法を彷彿とさせています。

まだ、異質なものを無理やり合わせるというより、新しきこと、珍しきことを希求し続けている様子がここにはあるような気がしました。

特に人物像が印象的で、風にはためく衣服の描写が、曾我蕭白のそれを思い起こさせます。

これほどに描ける腕、そして9年後に描いた前述の『酒伝童子絵巻』との技法のギャップの大きさを見せつけます。

狩野元信の筆致は、18世紀の曾我蕭白のここにも流れ着いている。

<曾我蕭白(そが しょうはく) 享保15(1730年) - 天明元(1781年)>

(特別展「曽我蕭白‐無頼という愉悦‐」図録より

東京国立博物館 2005年)

*

ここまでが、やまと絵師側からと漢画絵師側からの混交の様子です。

そしてここで、大きく振り返ると、

反対側に6曲1双の大きな屏風絵が2つ並んでいます。

No.206

◎ 日月松鶴図屛風 16世紀

作者は不明ですが、やまと絵の画法で漢画のような大きな屏風に日本の風景の絵を描いたもの。

土佐光信の総金地の『松図屏風』(No.179)に、さらに日月鶴を足したら、こんな風でしょう。というような印象で、新しい境地を感じます。

やまと絵の伝統を「胎」にして、漢画の環境で育てたといいましょうか。

色が全体に落ち着いていて水墨画を見るような印象になっているのが不思議です。

そして、余白を埋め尽くす金を見るうちに、もしかしたら、やまと絵の彩色から、漢画の水墨に相転移をする間(あいだ)に総金地を見出したのではないかと思いました。

言い換えると、一体、何が「やまと絵」ならしめているのか、その自問自答の果てに総金地に至ったとも言えるかもしれません。

まるで、やまと絵の「眩さ」が「金」という生霊になって水墨へ憑依したような。

当時のやまと絵の絵師たちの、ある意味、こだわりのなさの結果かもしれませんが、むしろ「やまと絵」自身の、<飽きてしまった古い自分を捨て去って、新しい自分に生まれ変わってみたい>という切実な願望すら感じます。

*

そして、さらにもう一段、景色が一変する完全変態。

ついにここへたどり着くのです。

No.207

◎ 四季花鳥図屛風 1550年

ここへきて、初めて「創」を目の当たりにしました。

狩野元信の晩年、74歳のときの作品。

創造とは文字通り「満身創痍」。

異質なものを呑み込むときの、吐き気をもよおしそうな傷や痛み。

新たなことに向かうときの一番の敵は、自分の中にある経験たち。

一旦、漢画を捨て去らなければ、やまと絵を丸ごと取り込むことは、到底できないのです。

元信は、それをしたからこそ、純粋漢画と純粋やまと絵を自分自身の体内に二項同体、独立共存させることができた。

だから、やまと絵をちょっと参考にするなんてありえない。参考だけでは創にはなり得ないのです。

あとは、めざす絵に向かって破綻なく一体化させるだけ。

とはいうものの、それがどれだけ難しいことか。

『酒伝童子絵巻』から28年、78歳の元信がついに、ついに。

この展覧会の中央反応炉は、間違いなくこの屏風絵。

この屏風絵を白鶴美術館から借りられるかどうかが、この展覧会の企画段階での最重要ポイントだったのではないかとか、想像するだけでゾクゾクします。

*

狩野元信がもともと会得していた漢画は外来のものなので、外来がやまと絵を呑み込んだ形で融合しています。

いわば、狩野元信による「やまと絵」の収奪。

いやそうではないのかも、

「やまと絵」の魂が、新しい器に憑依したと言うべきか。

「胎」自体も取り替えてしまうことで、創造的にあらたまる。

これが換骨奪胎の本意。

「あらたまり」は古来からの日本の創造的再生の方法だと、感じてはいましたが、それを目の当たりにできて、こんな幸せはありません。

狩野元信の腕から表出した『四季花鳥図屛風』は、「生まれ変わったやまと絵」でした。

*

それにしても、やまと絵師側からは、ここへは到達できなかったのだろうか。

そんな思いで、右を向くと、この絵がありました。

No.211

堅田図屛風 1557年

土佐光信の息子、土佐光茂61歳の水墨画。

やまと絵の嫡流が水墨で日本の景色を描く。

霞がもの凄く良いのです。雪舟とは全く別の日本の山水です。

難しいことを突きつけてこない心地よさ。

頭を空っぽにして景色に身を委ねられる。

この絵を見たとき、きっと土佐光茂は狩野元信の『四季花鳥図屛風』を見たに違いないと思いました。

義兄さん、そうきましたか。

じゃあ、今度はわたしが漢画を呑み込みますよ。

そんな声が聞こえてきそう。

でもなんとなく軽やかなのですね。切羽詰まった感じがしない。

この感じ、父親の土佐光信と似ています。

そうでした。やまと絵は、「眩さ」もあるけど「軽さ」もたいせつ。

この軽さは、やまと絵が生まれた頃の、平安時代前期から受け継がれてきた感覚でした。

平安時代前期、日本の人びとの営みや身近な風景を描こうとする動きが高まります。

序章の案内文より

日本の人びとの営みは軽さを纏って土佐光茂の「堅田図屛風」へ、身近な風景は眩さを纏って狩野元信の「四季花鳥図屛風」へ、舞い降りました。

*

そしてここには、日本が古代よりずっとし続けてきた「創造を志向する営み」の、荒魂と和魂のリアルがあります。

*