光る君へ算命学的考察

道長には他にも妾はいたそうですが、

今回は、倫子、明子の子どもについて触れてみたいと思います。

算命学には【流動法】という技法があります。

男と女では気の流れ方が違い、

子どもに流れる気の順番にも法則があります。

気というのは、父親から母親に流れ、母親から子に流れていきます。

妾が、1人、2人いれば、子どもに流れる気の順番も変わります。

川の流れと同じで父親が清い気を流してくれれば一家にその清い気が伝わります。

逆に汚い気を流したら…。

「大元は父にあり」「母にもあり」とありまして、

「ホントにうちの子には困ってまして。」とか

「全然言う事聞かないんです。」

学校で何か問題を起こしたり、不登校など、これは子どものせいではなく親の育て方、生き方に問題があるということになります。

恩徳の量も因縁の量も家系によって異なり、恩徳が沢山ある家系であれば大成功出来る人が出るかも知れません^_^

ちょっと道長の子ども達を見てみて下さい。

早くして亡くなってる子が数名いますよね、

こうゆう場合はかなり家系の歪みがあり因縁が強いのでは?と見ます。

そして、亡くなる子がいれば上の子と下に子に流れる気の強弱が変化します。

明子様の次男顕信は19歳の若さで出家し、33歳で亡くなっています。

これが明子と頼宗、能信に影響しています。普通の講座になってしまうので、誰が強くなるとか弱くなるなどは書きませんが、茶色で囲んでいる人に着目して下さい。

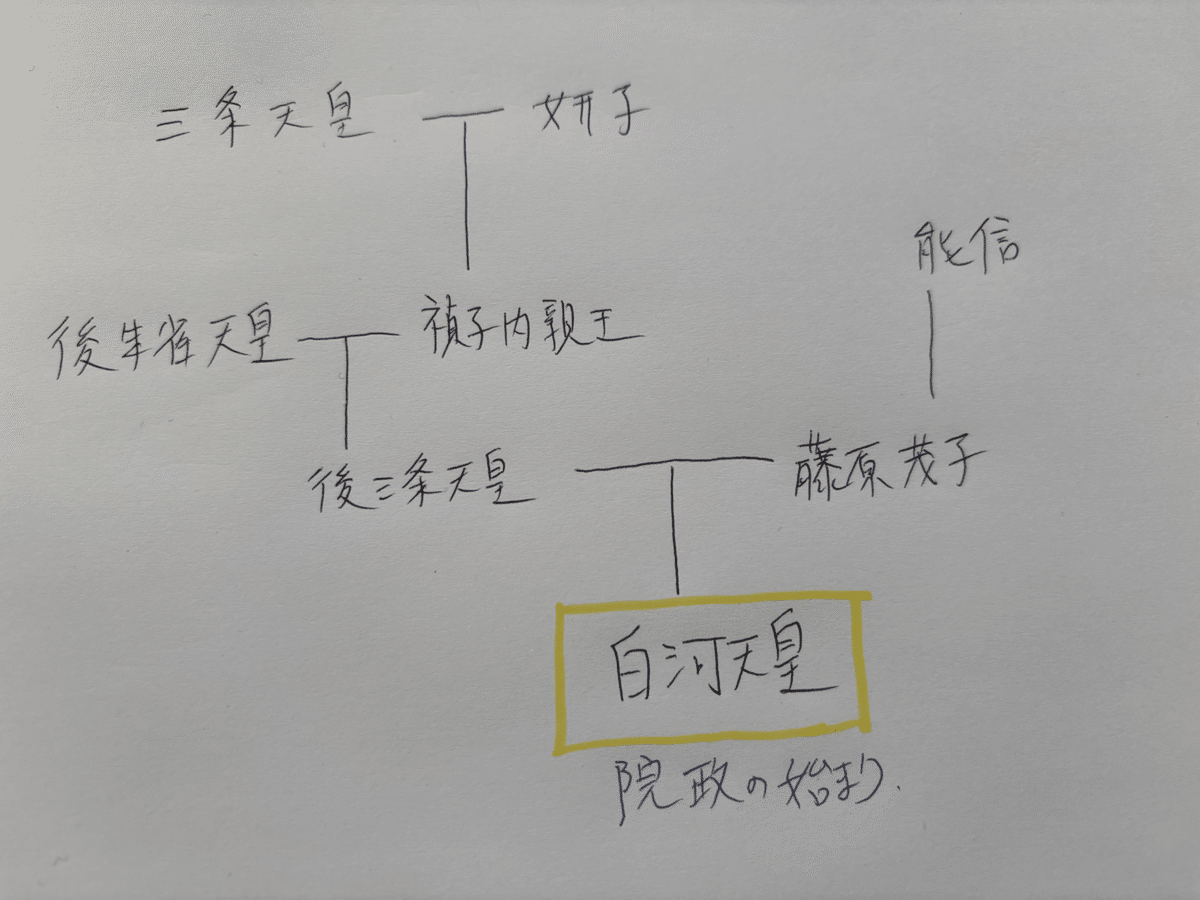

三条天皇と姸子

の間に産まれた禎子内親王は、後朱雀天皇と結婚し、その息子、後三条天皇(当時は尊仁親王)が東宮にいた頃、頼道達の嫌がらせから3人を守ったのが能信でした。

その後、170年振りに藤原家に外戚を持たない後三条天皇が誕生しました。

そして、能信は娘の茂子を入内させ、

白河天皇が生まれます。院政の始まりです。

道長、倫子の直系の天皇は、嬉子が産んだ後冷泉天皇で終わります。

藤原家と摂関政治の衰退、院への政権移行に一役も二役も買ったのは、明子の三男、能信と言えます。

彰子が最後に残した言葉、

「他家を外戚としてはならぬ、高貴な家の妃が子を産めば、我が家を凌ぐ家が出てくるやもしれぬ。皇統を守り抜く事が御上、頼通の為」でした。

我が家を凌ぐ外戚とは

この方々でしたね…。

彰子が時代の流れを見誤ったというのもありますが、相当な因縁が溜まり、家系を閉じる方向に向かっていたのかも知れません。。。

又、淘汰とは新陳代謝という意味も含まれます。

院政も100年余りで終わります。

人事が万事塞翁が馬…ですね。