膝におかしな感じがある症例

以下に記す症例について、見方、知識の使い方、考え方の流れが参考になれば幸いです。

情報)

歩行で左膝が外側スラストしている感じがある。

※実際、左膝関節の外側スラストはない。

長距離歩行では、左膝関節内側に重い感じがある。

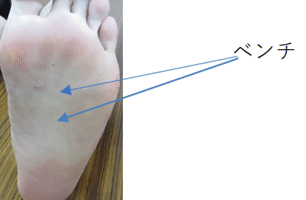

そのようになってから左足にベンチが出来るようになった。

背臥位で寝ていると左膝が過伸展して沈み込む違和感がある。

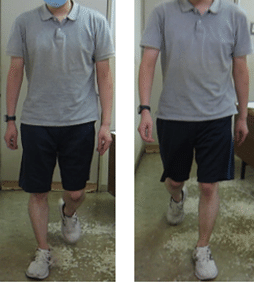

立位で体幹を左右に回旋させると、左膝関節がはまっていない感じがある。

右回旋 左回旋

きっかけは、数年前にリハビリ学校の授業で、左片麻痺様の歩行を30分ほど実施してからである。

実施した片麻痺様歩行)

Q) 原因は?

A) 訴えで共通するのは、左膝関節の違和感である。

ここで、違和感は関節のズレから起こる。

それを踏まえて、きっかけとなる歩容を見ると、左膝関節には後方・内反の力がかかる肢位であった。

これにより、後方・内反を押さえる組織が伸張された結果

歩行で外側スラスト様、臥位で膝関節過伸展様の違和感が生じたと考える。

Q) 長距離歩行で左膝関節内側に重さを感じるのは?

A) 内側の継続的は圧迫により、骨へストレスがかかった可能性がある。

Q) そうなってしまう要因は?

A) 膝関節を安定させる力が最も強い、靱帯の緩みである。

Q) 評価では?

A) 内外反ストレステストは陰性だった。

後方引き出しテストでは、陽性ではないが、左右差で左に緩みがあった。

また、視覚でも、左右差で左が右に比べて脛骨が後方に位置していた。

※脛骨粗面と膝蓋骨の位置関係に注目

Q) PCLが緩んだ原因は?

A) PCLが緩んだと言うよりも、脛骨を後方に移動させることで、PCLを緊張させて、膝関節を安定させたと言った方がよい。

理由は、きっかけとなる歩容で、後外側組織の緩みによる対応と考える。

Q) 脛骨を後方に移動させたと言うことは、下腿を後方に引っ張るハムストの状態は?

A) 視診と触診で左が右に比べて肥大していた。

Q) 数年間も症状が出現していることから、PCL利用だけでは不十分と考えられる。

他の膝関節安定化組織を強化すれば変化する可能性があるが、他の安定化組織の状態は?

A) 膝関節安定化には、ハムスト以外に大腿四頭筋、腓腹筋がある。

評価で、腓腹筋に萎縮があった。

左は右のような縦の膨らみがなく、筋が横に広がっている。

萎縮はあるが、それほど大きくなかった。

Q) 他には?

A) ハムストによる脛骨の後方偏位が本来のアライメントから逸脱し、膝の違和感を招いていたのでないかと考えた。

Q) ハムストの緊張がPCL伸張のため以外に働く理由は?

A) 筋連結から考えると、ハムストからつながる体幹筋の安定化である。

ハムストは起立筋につながる。

そこで、背部のインナー筋である多裂筋の萎縮を代償しているのではないか? と考え触診したが問題なかった。

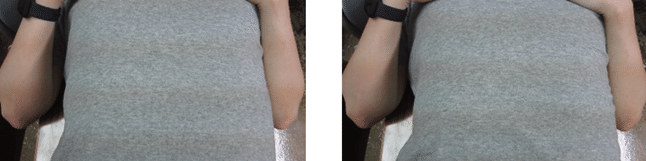

試しに、他の体幹インナー筋についても調べると、腹部筋群に問題はなかったが、横隔膜が付着する左の下部肋骨の動きが右に比べて少なかった。

吸気・呼気時の胸郭の動き)

吸気・呼気の差で、肘頭と胸郭外側の間隔の左右の違いでも確認できる。

吸気 呼気

Q) 横隔膜とハムストの関係は?

A) 体幹インナー筋低下に対する起立筋を介した対応である。

Q) アプローチは?

A) 左肋椎関節の可動域を拡大してからの腹式呼吸である。5分間実施。

Q) 結果は?

A) アプローチ前の歩行の違和感を10とすると3~4に減少した。

また、視診で左脛骨の後方偏位も減少していた。

ここで、先ほどペンディングしていた腓腹筋についても、つま先立ち運動でアプローチしてみた。5分間実施。

Q) 結果は?

A) アプローチ前の歩行の違和感を10とすると0~1に減少した。

体幹アプローチ以上の効果があった。

そして、脛骨の後方偏位は最も減少していた。

ここで見えてきたことは2点

① 障害部位に近い組織へのアプローチが効果が高い。

② 脛骨の後方偏位(本来のアライメントから逸脱)も原因の一つにある。

Q) ところで、ベンチについては?

A) ベンチは膝の症状が出現してからである。

ベンチが出来る原因は、骨と床の間で皮膚が過度に剪断・圧迫・捻転されて起こる。

歩行で前足部がわかる位置で観察すると左が右に比べてToe inであった。

また、矢状面では両膝関節は屈曲していた。

Q) ここからわかることは?

A) 蹴り出しは母指で行なわれる。

Toe outでは、ほっといても母指に荷重される。

ところが、Toe inでは、しっかり母指に荷重されず、母指よりも外側になる。

そこで、母指へ荷重を導く内側縦アーチや前足部横アーチを見ると内側縦アーチは左が右に比べて高い。

足背部の左が右に比べて勾配が急である。

これにより、中足部から前足部への荷重移動は早くなり、その分、荷重を受け止める前足部への負担も大きくなる。

Q) 以上をまとめると?

A) toe inにより母指より外側で蹴り出してしまう。

※正確には母指球で蹴り出すので、母指球の外側

また、内側縦アーチが高い事による急激な前足部荷重の2点からベンチが出現した。

Q) アプローチは?

A) 左内側縦アーチを低下させる、あるいは、左Toe inを減らす。

ここで、内側縦アーチだが、触診では硬く、筋と言うよりも骨靱帯性の問題であった。

そこで、Toe inであるが、矢状面から見ると、膝関節は屈曲している。

膝関節が屈曲していると、靱帯が緩み、下腿は回旋する。

下腿をわざと内旋(Toe in)させていると仮定すると、それは、PCLを緊張させることができる。

すると、前述の膝関節の要因につながる。

そこで、各アプローチ後の歩容を比較すると、わずであるが、toe inが減っていた。

※踵と母指をつなぐラインの傾きに注目

そこで、効果が高かった腓腹筋へのアプローチで様子を見る。

1日1回、5分間の左踵上げ実施してもらった。

1ヶ月後、本人に会うと膝のおかしな感じは消失し、ベンチも減少したとのことである。

最後までお読み頂きましてありがとうございます。