自然という書物~15~19世紀のナチュラルヒストリー&アート~町田市立国際版画美術館(仮)~編集中~

大好きな美術館。近くのお宅に文化交流会(ドイツ文化)にうかがったことがありまして、ヨーロッパ文化にかかせないのが「版画」なのであります。そんなわけで、国際版画美術館で行われた展示会のカタログはわたしの宝物だったり。時期がはずれたものに関してはお買い得で手に入れることができたりします。(通販あるので、気になるカタログを眺めてみてくださいね)

町田駅からは約15分くらい。坂をくだっていくと美術館が見えてきます。

残念ながら雨の日でしたが。。。

桜が散りそうだったので、急いで来てみました。

建物好きだなあ。ちょっと昔ながらの小学校みたい。

明星大学蔵。これはちゃんとホロスコープの並び順と一緒。

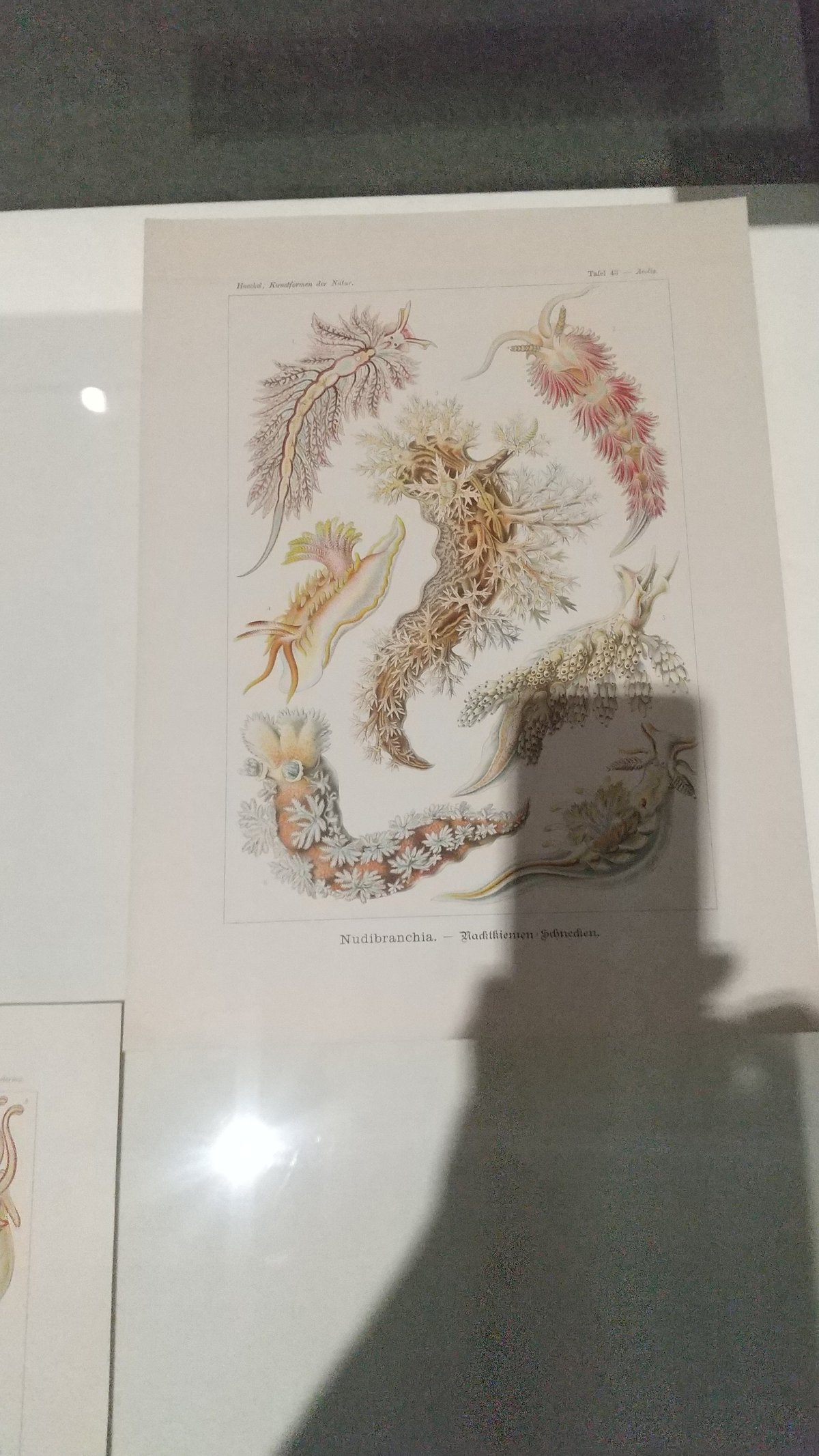

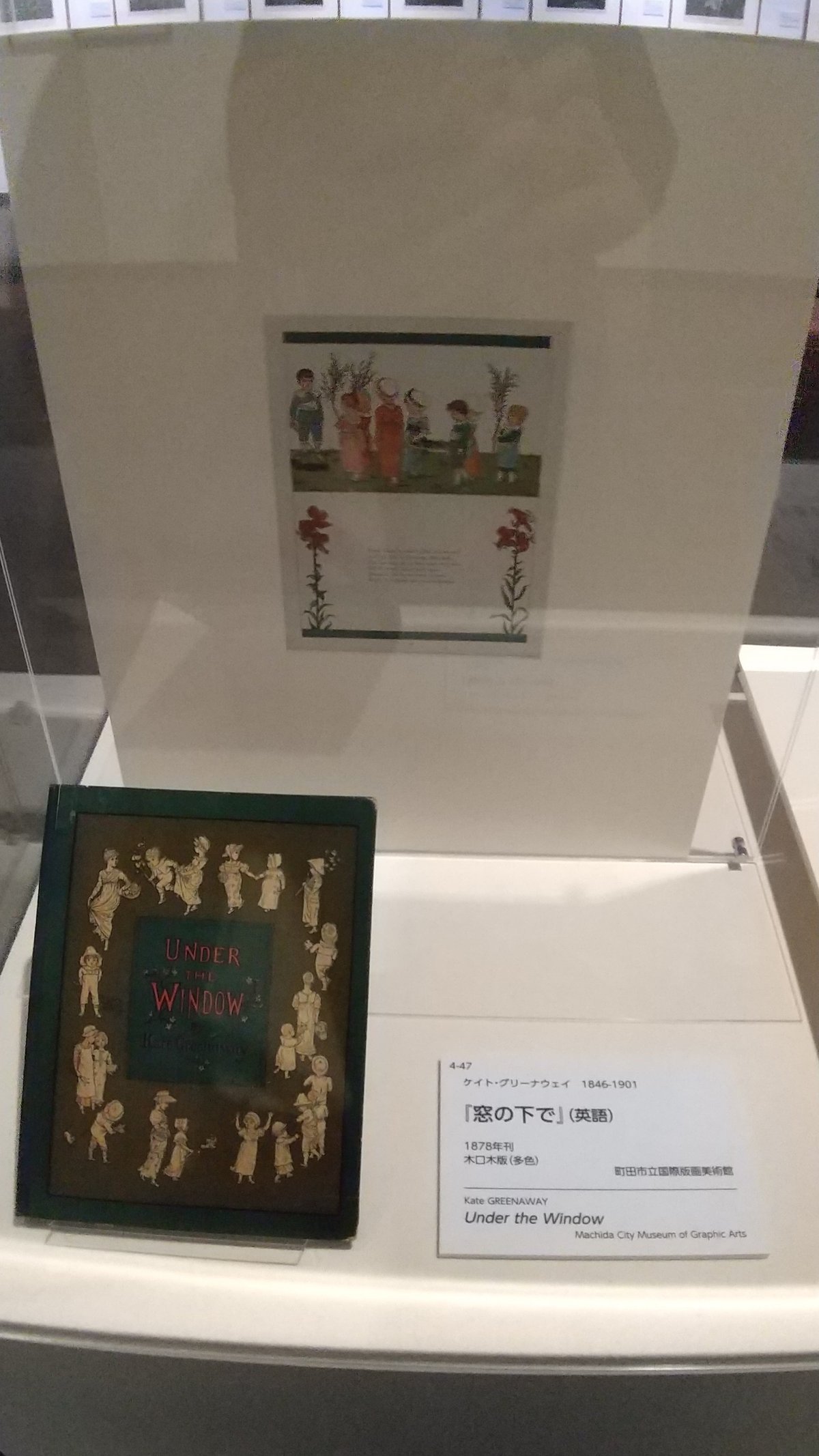

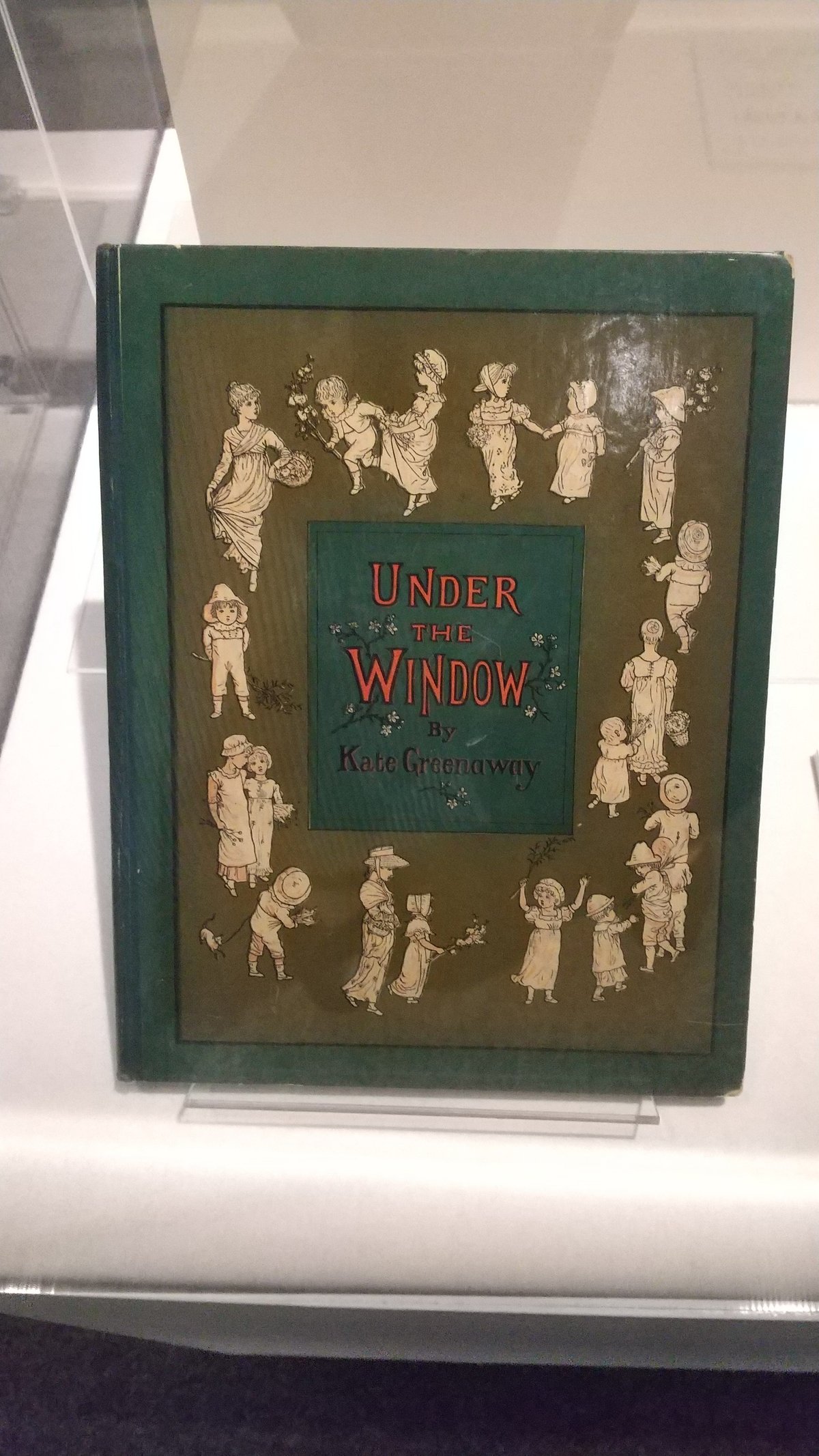

国際版画美術館の展示では撮影オッケーのものも多いので、楽しめます。自分の好きなアングルで撮影できるのは楽しい。(カタログで知識を得て、鑑賞するのとは一味も二味も違います)

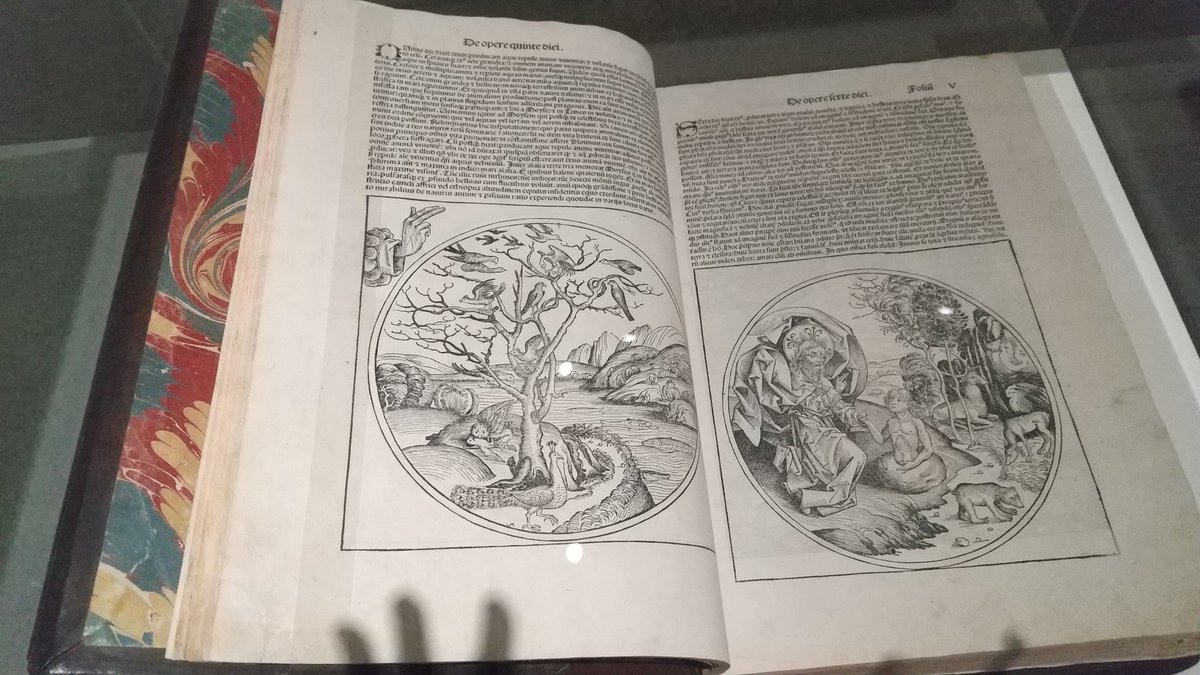

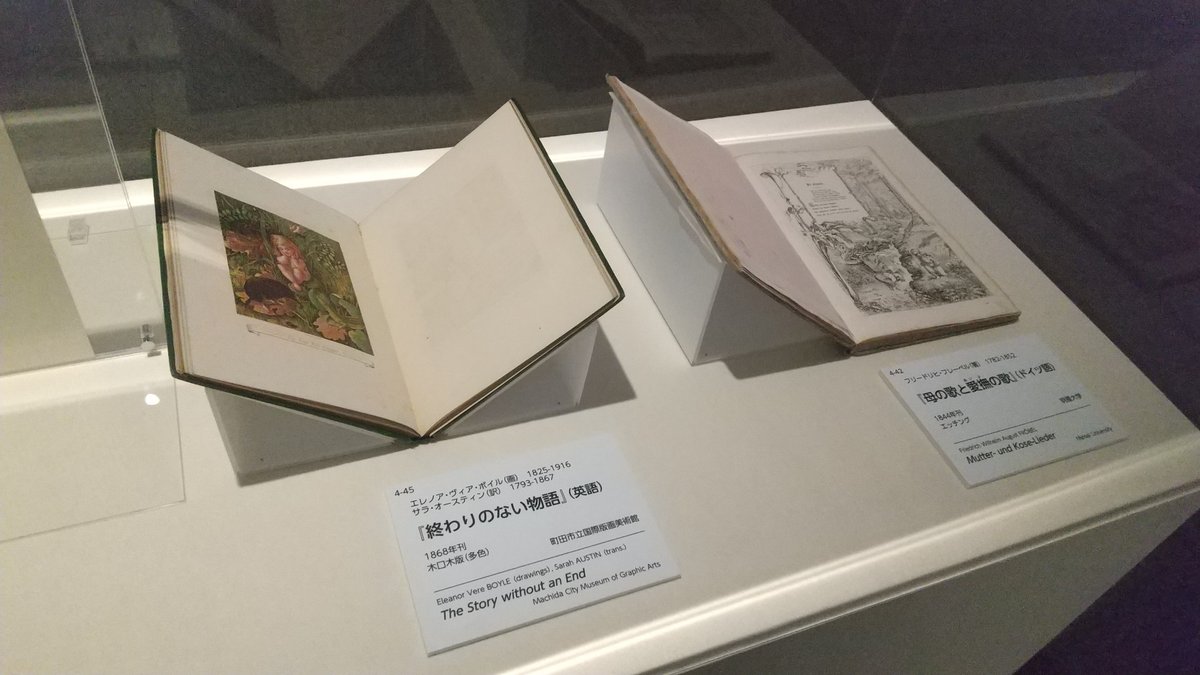

なにが素敵だと思ったかというと、裏表紙なんだよな。色合いがとにかくきれいで、つくりがしっかりしていて、中世の本の贅沢さに胸が熱くなりますね~。

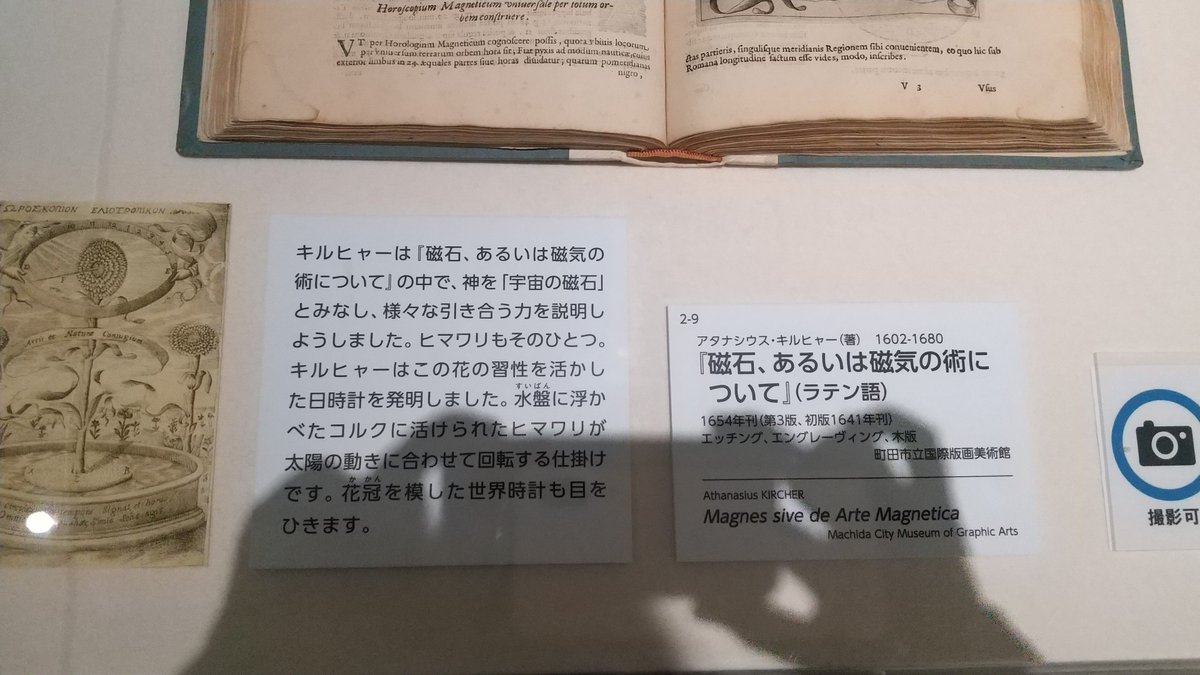

町田市立国際版画美術館蔵

デユーラーといえば、縦ロールの髪、髭のおじさんをイメージしますね。自画像の版画があまりに有名。わたしは英語の教科書で初めて知りました。細かい書き込みの奇妙なおじさんイメージ。当時は職人さんといったイメージが近いでしょう。後の時代のクリムトも金細工職人から画家になった人だったそうですし、芸術家というよりも職人だった時代。

デユーラーの「毛むくじゃら」のイメージが犬に反映されていると解説に書かれています。

細かい書き込みの執念にちょっと怖くなってしまうような感じ。ある種のグロテスクさが版画芸術にはあるような気がするんですよね。

貴族は収集して、お客様を呼んだのでしょうね。その際に、異国情緒あふれたものが人気だったのでしょう。天井にワニのはく製があるのが面白いな~と思いました。

さて、アガサクリステイの「ポワロ」のドラマで、ヘイスティングスがアマゾンにいって狩猟したワニをはく製にしたものを部屋に飾って喜ぶ話があります。また、ヨガやコイン易占いをする場面があったりするのですが、西欧の異文化趣味って、いかにも貴族的で好き。

日本の文豪(谷崎潤一郎あたりの人々)も、江戸時代の春画を収集していたらしく、アウトサイダーの目で日本文化を愛したのだろうな~という感じがします。ロダンを愛した白樺派も西洋かぶれ、といえば西洋かぶれで。大正時代を中心とする西洋に憧れた文化にときめくんだよな~。(昭和でもギリシャ風建物を建ててしまった三島由紀夫という人がいましたが。昭和においては時代錯誤になってしまいましたね)

要はね。見たい聞きたいという好奇心からくる異国趣味に共感してしまうのです!

この日は雨模様。路面が濡れています。

噴水が巨大ししおどしのようになっているんですね。