【雪と土とガトーショコラ】奈良美智: The Beginning Place ここから 青森県立美術館

奈良美智氏の個展を見に雪の積もる青森県立美術館へ行ってきた。

【前章】

奈良さんの名前・作品を美術館で見かけ始めた時期と、自分が現代美術を見始めた頃がほぼ同時期となる。

当時(95〜96年頃)、きらびやかな「新しい作家」として注目され、村上隆氏と並列で現代美術の彗星のように語られたり。

原美術館(品川時代)にあったアトリエ再現作品や、2005年第2回横浜トリエンナーレなどはリアルタイムで見た。

作品を目にすることは美術館以外でも多かった記憶。

しかしよく出かけていた東京都現代美術館で見た覚えがあまりなく、所蔵品検索をかけたところなんと1点しか所蔵していなかった。なるほど、そういうことか。

近年10年おき程度に氏の個展は開催されてはいるものの、実は行ったことがなかった。そして若手作家のイメージだった氏も還暦を超えていた。

これは行かねば。青森にいかねば。氏の出身地でもある青森、その県立美術館に所蔵された作品も多い。

ワンマンを通して見ることで氏の画業とイメージがなにか変わるかもしれない、そのチャンスということで行ってきた。ここまでが前置き。

【一番最初と一番最近】

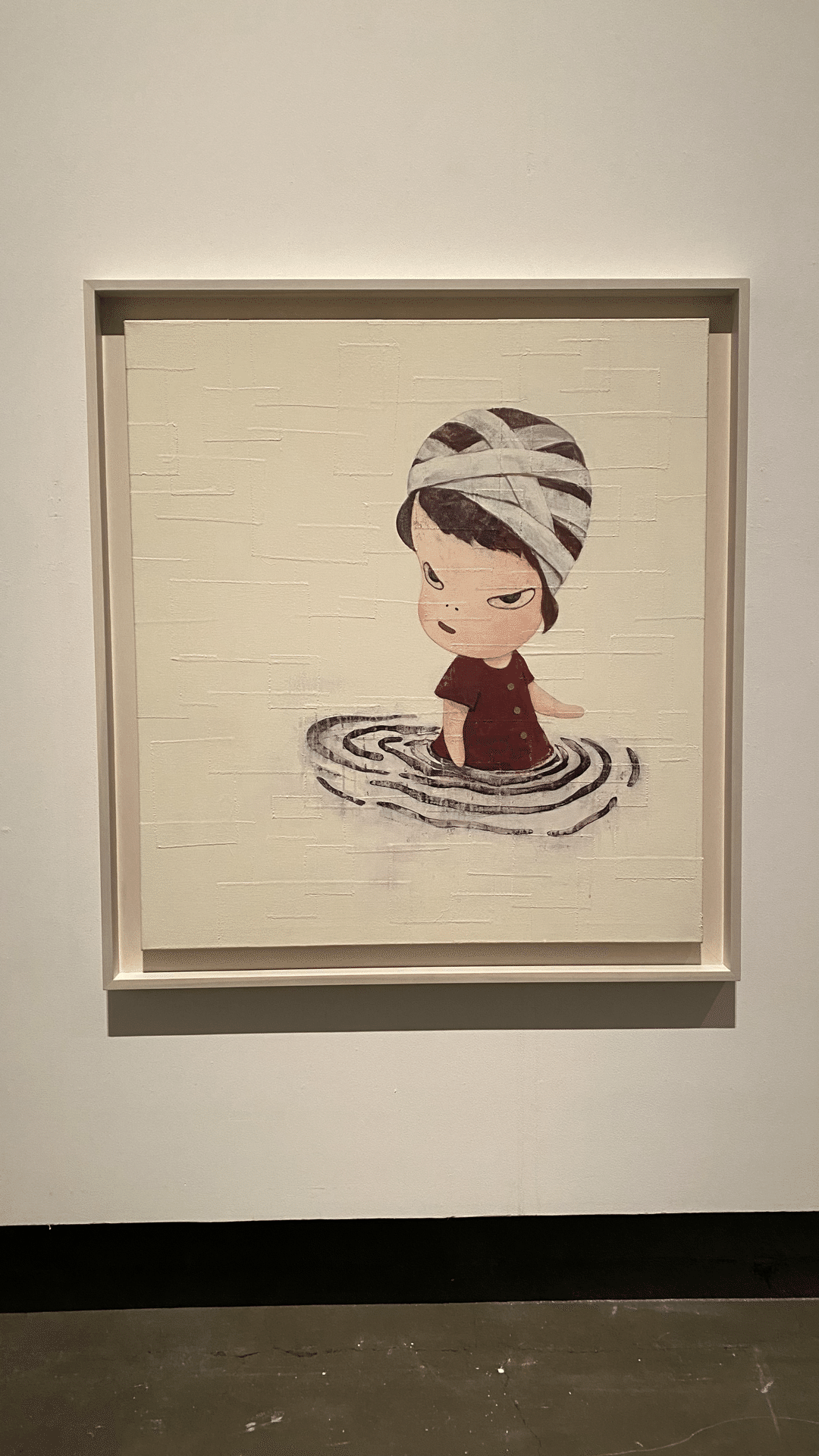

初期の作品(いわゆる大きな少女像を描き始める前の時期)にものすごく惹かれる1枚の絵があった。

松本竣介や麻生三郎からの影響…という解説が妙に納得できる。

今の画風からは想像し難いが。

この絵にまつわるエピソードが大変面白い。

現在は画家の杉戸洋氏が所持している。

杉戸洋氏は予備校生時代に奈良さんから指導を受けていたというから驚いた。そうなのかー。「打ち捨てられた油絵を拾ってきてキャンバス剥がすor上から塗りつぶして再利用するつもりだったが味わい深く、剥がせず取っておいた」とのこと。

この「味わい深い」というのが運命的というか。

それがなければ、今ここで初期の作品を見ることは不可能だったのだ。

めぐり合わせとは不思議なものだ。

【色の冒険】

大きな目の少女像。こちらは近年の作品。

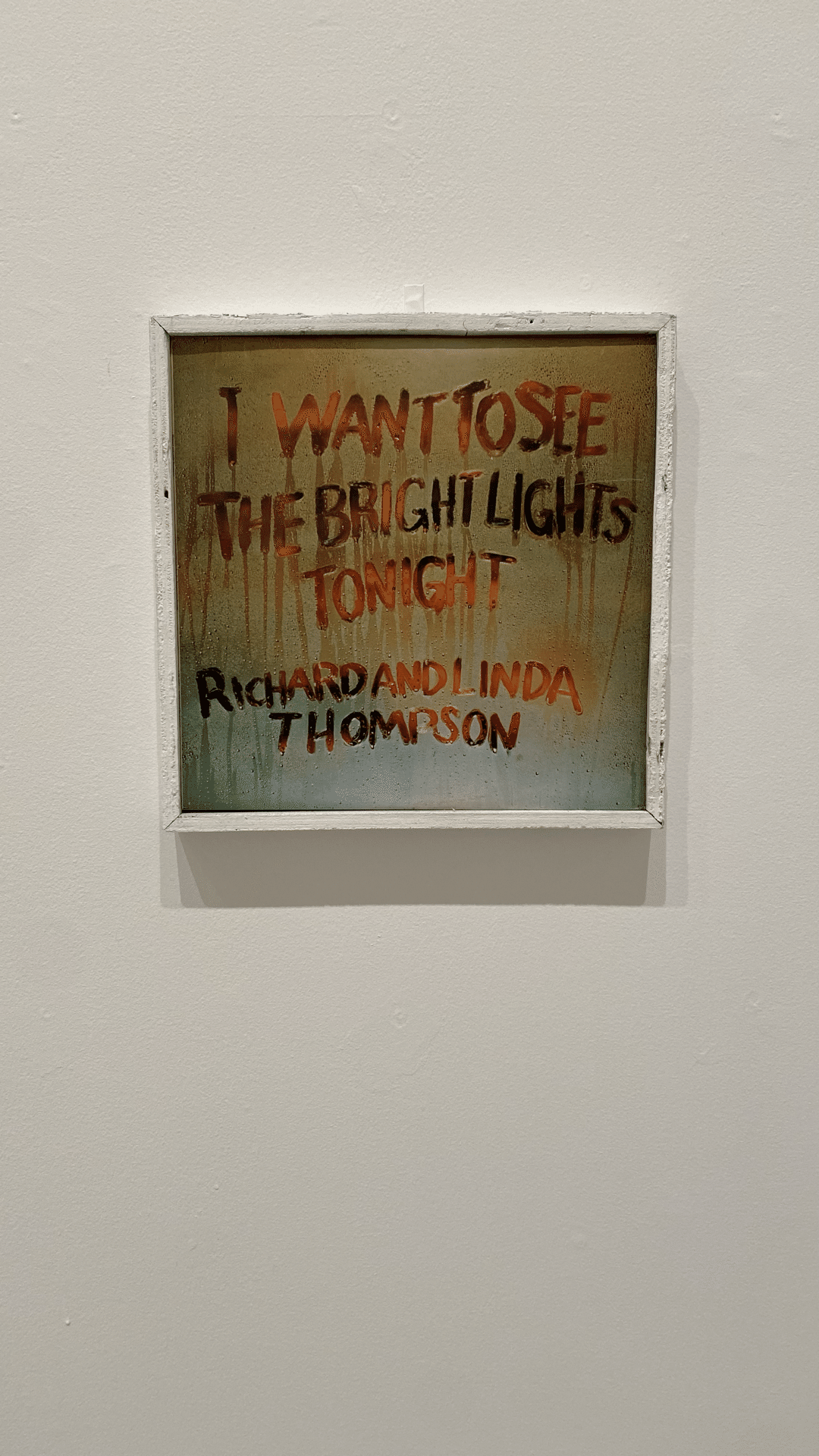

「レコードのジャケットからデザイン・アートを学んだ」と奈良さんは言う。

左に提示されたレコード・ジャケットと同じタイトルの絵画は、色味も近しい出来上がりになっていた。

こういう表現ができるところが、奈良美智のファンが多い由縁だろう。

しかし初期に見ていた少女像とはだいぶ違う。

1発で奈良さんの作品とはわかるけども。

現地での印象を思い出し、こうして文章にしている時、岸田劉生の「麗子像」のことを思い出した。

少女像という意味では麗子像から続いているのだろうか。モデルが実在するかはまた別だけど。そんな絵画の系譜に思いを馳せていたら…

今期(2024年1月〜)の東京国立近代美術館の常設展が凄いものぶっ込んできた。

「3室 麗子、生誕110年」て。麗子だヨ!全員集合!やるんか。

【ロック喫茶】

若い頃に弘前でログハウス風のロック喫茶を作ってアルバイトもしていた奈良さん。その再現展示。

遠目でもわかるデビット・ボウイ。

奈良さんの絵の中に書かれる英文などはロック・ミュージックの歌詞から引用されていることも多い。本当に好きなのだな。

その再現展示「ロック喫茶」に流れている楽曲はリストかが公開されている。これは鑑賞者から要望がありリスト化されたとのこと。

一覧をチェックすると、ロックのスタンダード、トラディショナル、と言えるプレイリストで好きな方は一発で「ははーん」と思うらしい。

私自身はカバーで聞いたことがある曲が数曲。元ネタはこちらだったのだなぁ、と思う程度ではあるが、でもロックは好きだ。

ニール・ヤングの「Heart of Gold」が気に入った。

【ここ(青森県立美術館)で見てよかった】

油絵から、彫刻、写真、さらに陶芸まで幅広い作品が網羅されている。

展示室が広く天井が高いせいか大きな作品も全体像がよくわかるし、細々した品の展示も棚を活用し世界観を作り出していた。

広く清々しい中に奈良美智の世界観が調和していた。

奈良さんの多くの作品を見て思った事は「作品とは対話なのかもしれない」ということだ。

自分との対話なのか他者との対話なのか。

それはもう、どちらでもよい。

この場所で、ここで見てよかった。

そう思えた。

【常設展もぬかりなく】

企画展を見終えた後も常設展の特別展示で奈良美智×棟方志功というスペシャルな展示が行われていた。

共に青森県を代表する画家。

満腹を通り越して胸いっぱいだ。

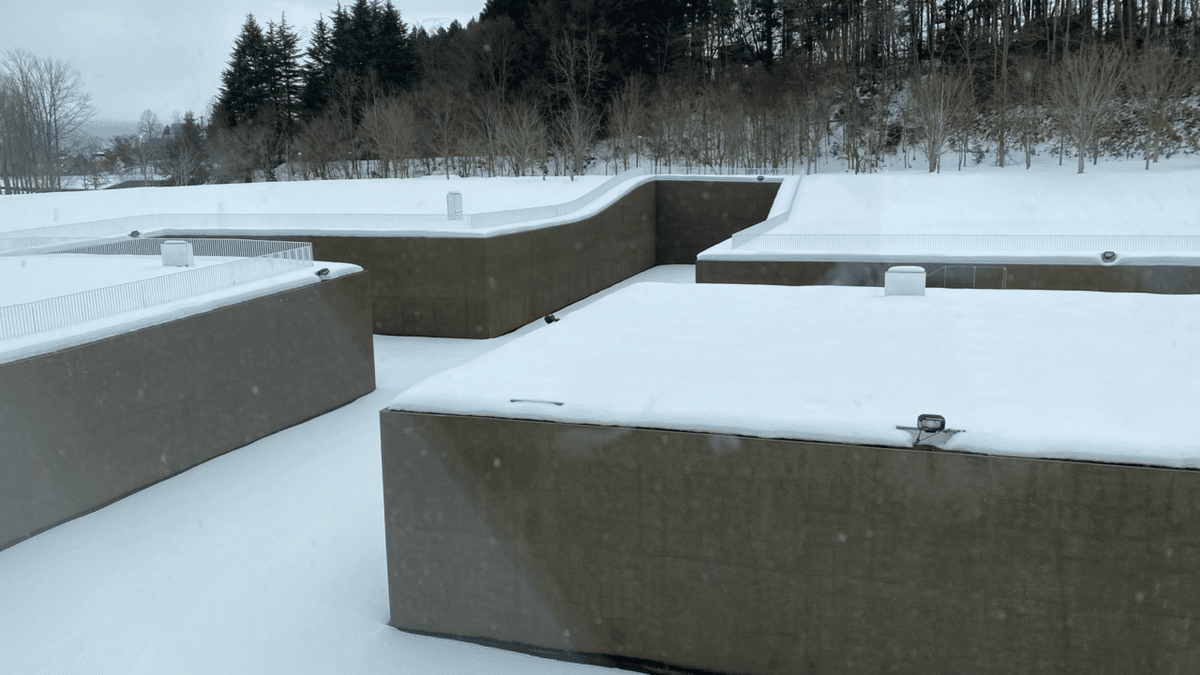

【会場の青森県立美術館の素晴らしさ】

さてここからは建築の話。

県美の建築の素晴らしさ。

建築デザインは青木淳氏。

雪原に紛れるように立つ白い美術館は近づいてみると、元はレンガ、その上に白の塗装ということだった。

これ、白の塗装しなかったら前川國男の建築の様になったのだろうか?

展示室は地下階がメインになるのだが、外側から見える建物のサイズに対して中の地下空間の天井の高さ、ヌケ感にびっくりした。

すごい広い!高い!

地下二階のはずだが、窓があり雪の積もる中庭が見える。とても地下とは思えない。

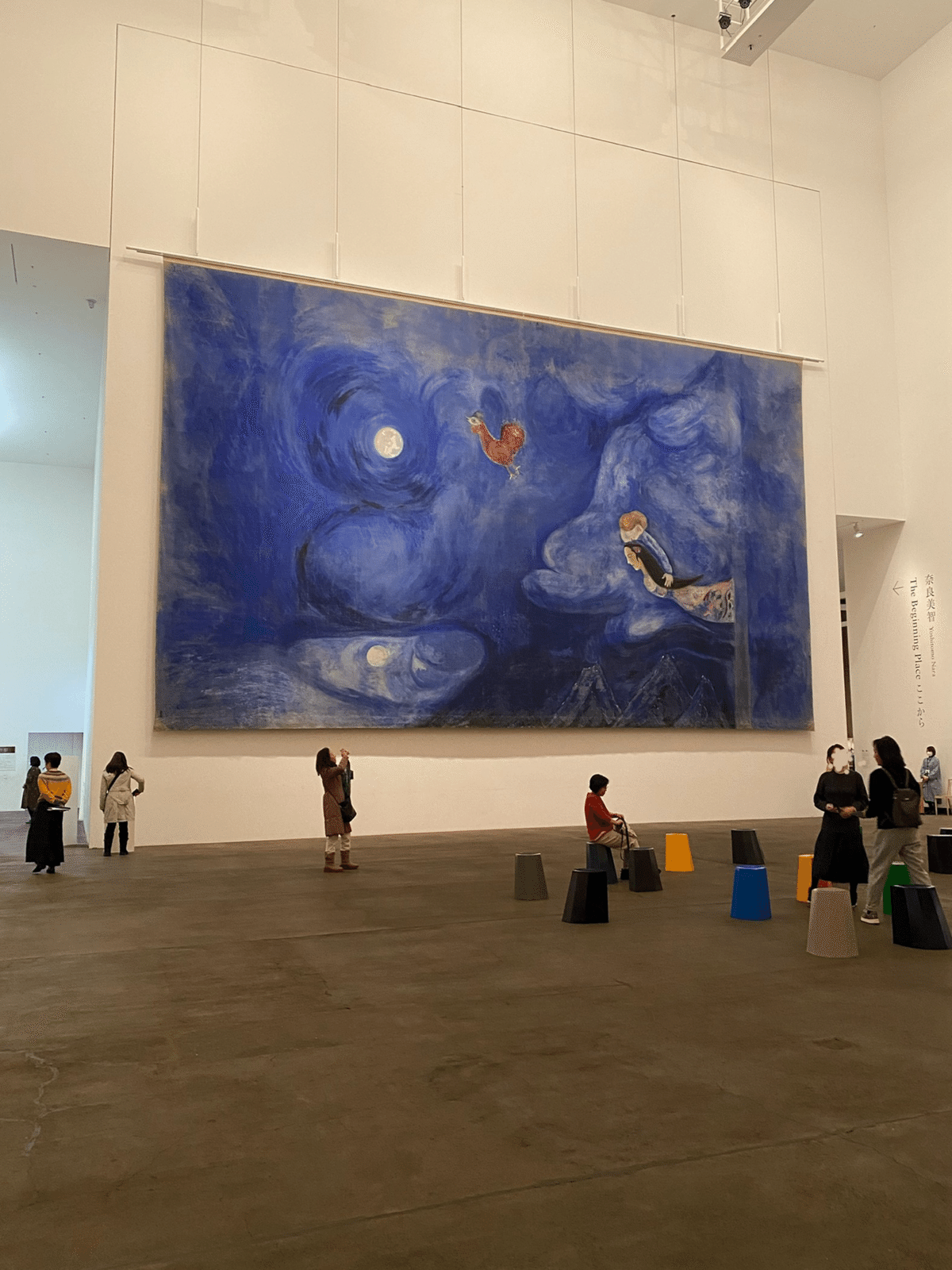

企画展を見たい逸る気持ちの前に、アレコホールという大空間を通る。

マルク・シャガールの演劇用幕がのびのびと展示されているホールだ。

この部屋も圧倒される。

【茶色の壁の良さよ】

そして美術館の床や壁部分は所々茶色。

壁がデフォルトで茶色の美術館って初めてだ。

係の方に「どんな作品がきてもこの茶色壁を活かして展示している」「展示によってできた壁の穴が修繕されないこともあるので、ぽつぽつと穴が開いている」と教えてもらった。

床面も所々にヒビが入っていて、でも丁寧に修繕されている。

経年劣化を受け入れながら成長する美術館という建築コンセプトもあるそう。

茶色壁の素材には土も含まれ文字通り地下に潜っている感がある。

これはお隣の三内丸山遺跡からリンクしているというか、発掘現場デザイン、とでも言おうか。公式webにはトレンチ(塹壕)という言葉を使っていた。

こうしてこの美術館は、古今東西まったく存在したことがなかった展示空間を獲得することになりました。それは、量塊のなかに設けられた真っ白な「ホワイトキューブ」の展示室と土の床や壁が露出する隙間の「土」の展示室が、対立しながらも共存する強度の高い空間です。そこで展覧会が催され、土の床や壁はその度ごとに部分的に壊され補修されていきます。私は、年を経て、やがてパッチワークのような味が滲み出していくことを期待しています。

【美術館めぐりと旅】

美術館からバスで青森駅周辺に戻ってティータイム。名店シュトラウスでガトーショコラを頂いた。

が、さっきの県美の建物にいたからか、完全に茶色に引っ張られた感がある。眼の前のガトーショコラになんか県美の建物と似てるな?と途中で気がついておかしくなった。

県美のカフェでも発掘現場ガトーショコラっていう商品作ったら良いのでは?

【真冬の青森へ行くということ】

今年は暖冬と言われ、先に寄った十和田町中はほぼ雪はなかった。

しかし青森市街まで移動すると町中には雪、雪、雪。

今回はthe north faceのスノーブーツを履いて行ったがこれが正解だった。雪の上はもちろん、溶けた路面も難なく歩けるし足元が温かいと、多少野外にいてバスを数分待っても大丈夫だった。

冬に青森へ行くのならばスノーブーツは必須。

最近はworkmanでも機能&デザインが良いものが出てるのでそういう物でも良いと思う。

あと安くてもよいので手袋を用意しておくこと。

防寒さえできれば、冬の青森旅は本当に素晴らしい。個展の会期も迫ってきているのでぜひ。