京都の骨董屋さん 別冊太陽

(ある読書会に参加した時の私の手書き原稿から抜粋)

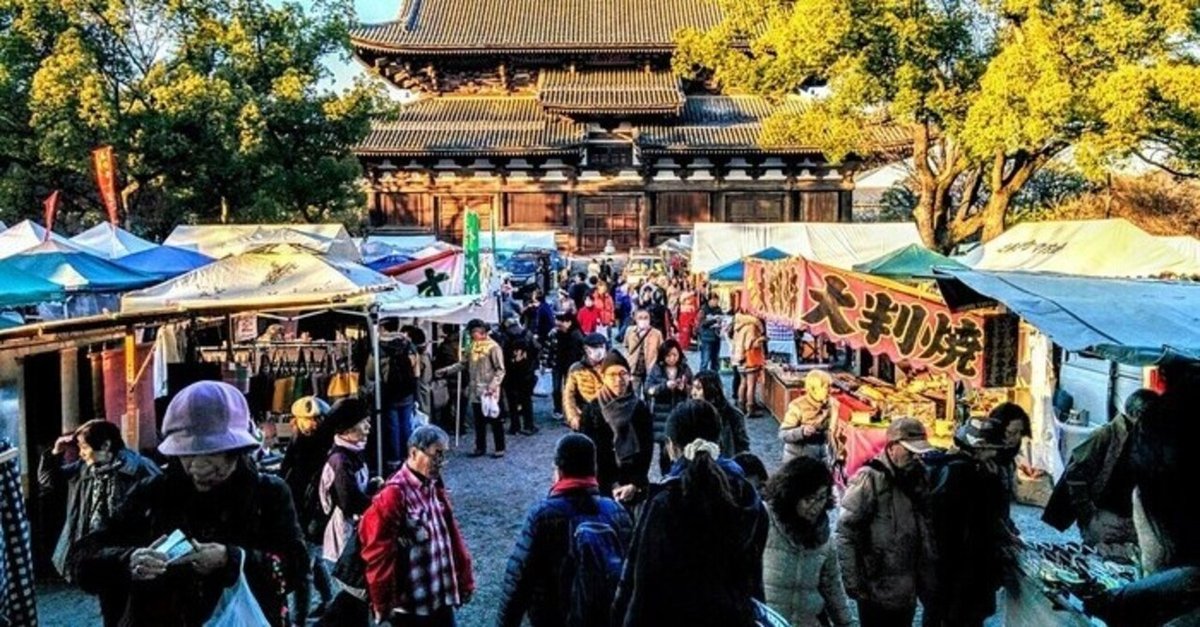

京都の町に毎月二十一日と二十五日日に骨董市が立つ。室町時代から時の権力者がいくつ変わろうが「弘法さん」「天神さん」は、人と物が交わる「場」であり続けた。

がらくたをひっくり返したような雑踏の中から人々の暮らしの熱気が立ち上ります。それでは今から骨董探しの旅ご一緒いたしましょう。その前に骨董とは何か。私の蘊蓄に耳を傾けてください。

名残惜しいという日本語があります。

「名残り惜しい」というのは、過ぎ去った中に想いを残していて、なおそこから連続する余情を今に余韻として残している状態をいうのです。

これに関連して想うのは、「名残り茶」である。陰暦八月末日から九月にかけて催す茶会で、今は風炉から炉に移る十月中旬より、下旬にかけて催す。

新茶の頃茶壺に詰めた残りの茶葉で、一服の茶をたてる。茶花は残り花を使い、華美を避け万事残りもの、質素、簡素な設えに身を委ね、想いを込める茶事である。

これが、茶道の「侘び」で、月見の習慣からもたらされた概念である。

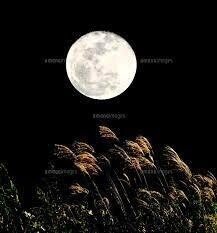

月の最も美しいのが、旧暦の八月十五日、十五夜月で中秋の名月と呼ばれる。

対して十三夜は「名残月」ともいい、「中秋の名月」に次いで、もうひとつの月見となっている。

十三夜月は、十五夜を懐かしみ、欠けていく今年最後の月を惜しむ事から始められたが、古くから行われた行事でなく、日本固有のものとして、独自の意識を生み出していった。

十五夜の月見をやって、十三夜をやらなければ中途半端と謗り、半ば強要する風潮があり、それでは十三夜月に見合った地味な茶席を設け、月見をしましょうとなった。

そのお蔭か参加者は、欠けゆく「名残り月」から不足の美を、「名残り茶事」から不用の美を学んだ。

不完全だから美しいと感じ、朽ち果てる「不用の美」に、「滅びの美」を見る。

それが「骨董」の正体であり「侘びさび」として日本独自の美意識が確立されていった。

随筆文学の最高峰『枕草子』を書いた清少納言は、夜明けに残る細く欠けた月を名残り月に見立て

「まーなんて美しい」と詠嘆している。

もしこの件(くだり)を彼女に聞くことが出来れば、

「何事も満ちれば、欠けるんです。完全は頂点で減少に転じるから美も同じこと。少し足りない所、不足が美しいのよ」

と砕けた答えが返ってきたかも知れない。

要は、自然に対し、完全、不完全とやたら主張するのでは無く、主張を抑え、隠すべきところは隠し、調和させれば、却って想像力を刺激し、奥深いものを感じるとる事が可能になるという彼女なりの気付きがあったのだろう。

いかがですか。このぐらいの予備知識を身に着ければ、骨董市だろうが老舗の有名店であろうが数多くの骨董品の素晴らしい目利きとなること請け合いです。サー京都の骨董の旅でかけましょう。