知っておきたい膝関節の基礎基本

今回のテーマは「これを知っておきたい膝関節の基礎基本-運動療法の前に学ぶべき内容-」になります。

こちらの記事を最後まで読むと

・大腿四頭筋の解剖や機能を理解できる

・大腿直筋の学びを深めれる

・膝蓋下脂肪体の解剖や機能を理解できる

・膝関節への運動療法の工夫ができる

今日は「膝関節の基礎基本」について共有していきます。

変形性膝関節症

鵞足炎

腸脛靭帯炎

など多くの病態があるのが膝になります。

それぞれの病態把握はもちろんのこと、膝関節自体の理解も深めておかないといけません。特に外来整形外科クリニックであれば、膝疾患の患者は多く来院されます。

この時期こそ新人研修などがあるため、基本的な部分を復習していきましょう。また以前学んだ内容と異なる、アップデートされている部分もあります。

今回紹介する大腿四頭筋の起始部が3つ(学生時は下前腸骨棘で習った)であったり、レッグエクステンションの工夫などは応用部分になります。

それでは始めていきます!

大腿四頭筋の解剖と機能

大腿四頭筋は、大腿直筋、内側広筋、外側広筋、中間広筋の4つの筋肉から構成されます。この知識に関しては、セラピストであれば誰しもが知っている内容です。

膝関節伸展トルクのうち、約80%を広筋群、約20%を大腿直筋が担っているとされています。

これを聞くだけでも広筋群の重要性がわかってくると思います。

ではそれぞれの筋肉に対して深堀りしていきましょう。

大腿直筋

先ほども記載したように、大腿直筋の起始は3つあります。

・直頭

・反回頭

・third head

まずここで学生時に習った"大腿直筋の起始は下前腸骨棘(AIIS)”というのは直頭を示しています。

反回頭というのは寛骨臼上縁から起始している部分であり、直頭と同様に股関節屈曲作用を有しています。直頭と反回頭は股関節屈曲作用がありますが、股関節屈曲角度によって働きが変わってきます。

屈曲0°→直頭優位

屈曲45°→直頭と反回頭は同じくらい

屈曲90°→反回頭優位

それぞれの筋肉と走行と大腿骨軸との関係により、活動性が変化します。

最後にthird headについてですが、大転子の前外側面から起始する線維で、小殿筋の腱と腸骨大腿靱帯に付着します。

内側広筋

次は内側広筋についてです。

内側広筋は変形性膝関節症患者にとって、非常に重要な筋肉になります。内側広筋は長頭と斜走線維と異なる2つの線維から構成されています。

内側広筋斜走線維は大内転筋腱から起始して、膝蓋骨内側縁や内側膝蓋支帯に約50°の角度で付着するとされています。この付着する角度が膝蓋骨の安定性をもたらします。

またどれくらいのトルクがあるのかは分かりませんが、下腿内旋作用を有しているのが内側広筋斜走線維です。

外側広筋

次は外側広筋です。

外側広筋は、大腿四頭筋の中でも最大の断面積を有していて、内側広筋と同じように2つの線維から構成されています。斜走線維は外側膝蓋支帯に付着します。

外側広筋は側方だけではなく後方にまで広がっている大きな筋肉になり、外側広筋の上を腸脛靭帯が走行しています。そのため外側広筋の緊張と腸脛靭帯の緊張は互いに影響しやすいと思います。

特に変形性膝関節症患者の外側広筋は、常に硬さ・緊張がある状態で膝蓋骨の動きの制限にもなりえます。

中間広筋

最後に中間広筋です。

大腿四頭筋の中で最も深層に位置している筋肉であり、膝蓋上嚢に付着しています。そのため膝関節伸展時に中間広筋が活動することで、膝蓋上嚢を上方(頭側)にひっぱり、挟み込みを防止することに役立っています。

膝蓋骨に作用する力

ここまで大腿四頭筋について、それぞれの筋肉の付着部や機能について触れてきましたが、膝蓋骨に作用する力について見ていきましょう。

外側組織

・腸脛靭帯/外側広筋

・外側膝蓋大腿靭帯

・外側膝蓋脛骨靭帯

内側組織

・内側広筋斜走線維

・内側膝蓋大腿靭帯

・内側膝蓋脛骨靭帯

これらの組織の緊張や牽引力があることで膝蓋骨が大腿骨上で安定します。通常は、Qアングル(上前腸骨棘と膝蓋骨を結ぶ線と膝蓋骨と脛骨粗面を結ぶ線がなす角度)によって、膝蓋骨には外側牽引力が働くことになります。

そして腸脛靭帯や外側広筋の緊張や伸張性低下などは膝蓋骨への外側牽引力を増大させる要因になりえます。それに拮抗して内側広筋斜走線維に活動が非常に重要になってきます。

内側広筋斜走線維を切除すると膝蓋骨の内側安定性が一部低下するといわれています。

膝蓋下脂肪体

続いては膝蓋下脂肪体です。

まずは脂肪体についてですが、全身の隙間を埋める組織になります。

最も有名であるのが膝蓋下脂肪体でありますが、他にもアキレス腱の部分であったり、棘下筋の部分に存在したりしています。

関節の動きが多い部分に存在しており、動きに合わせて脂肪体が形を変化させます。周囲の組織と摩擦を軽減する役割を有しています。

機能

膝蓋下脂肪体の他の役割としては

・衝撃吸収

・滑液の分泌

・膝蓋腱やACLへの血液供給

・滑走性の促進

などが挙げられます。

膝蓋下脂肪体は外傷であったり、繰り返しの機械的刺激により、膝蓋下脂肪体に炎症が生じます。その後線維化が生じて柔軟性が低下してしまいます。

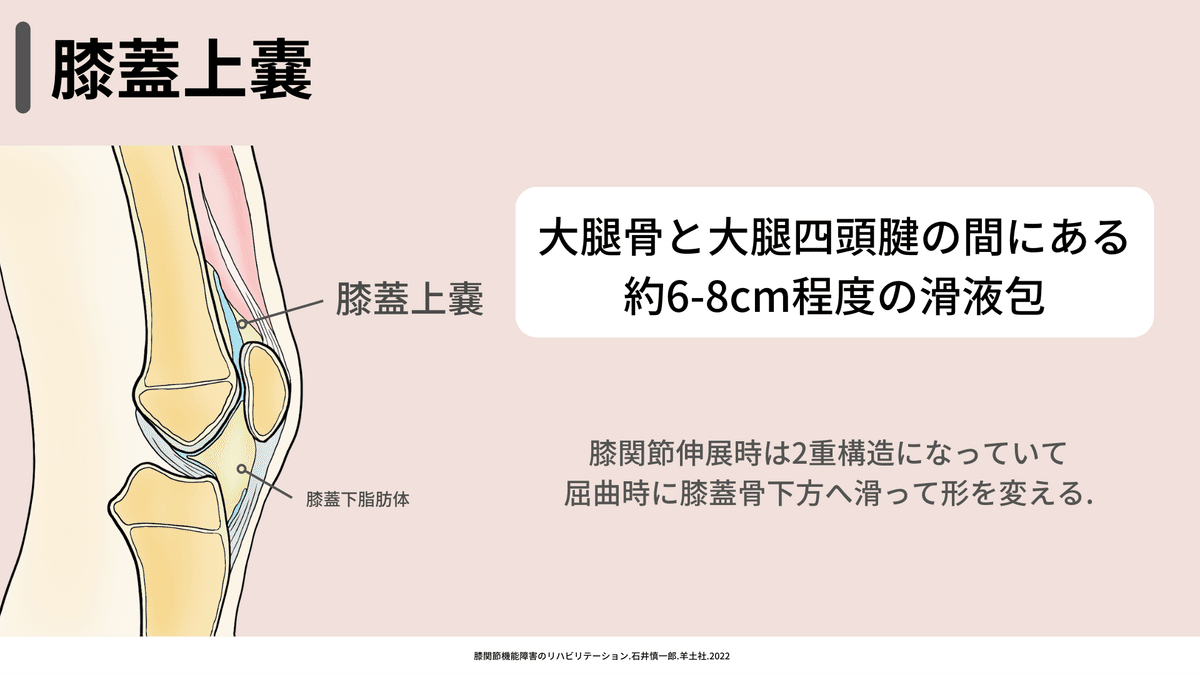

膝蓋上嚢

最後は膝蓋上嚢についてです。

膝蓋骨の上方に存在する大腿骨と大腿四頭筋腱の間にある大きな滑液包になります。膝関節伸展時は2重構造になっていて、屈曲時に膝蓋骨下方へ滑っていきます。そうすることで膝関節の屈曲伸展時のサポートをしています。

運動療法アプローチ

ここからが本題の運動療法アプローチになります。今までの部分が解剖学の最も重要なところを共有してきました。

ではどのようにアプローチを進めていくのかを見ていきましょう。

ここから先は

運動療法マガジン

月1回以上の更新です。 臨床力を上げる人のための運動療法マガジンです。運動療法に悩んでいる方や初学者にオススメです!

運動療法マガジンプラス

通常マガジンの記事に加えてエクササイズ中心の記事を更新します! 動画コンテンツであるため記事が苦手な人におすすめです!

noteをご覧いただき誠にありがとうございます🙇♂️日頃より皆様のご支援があるおかげでnoteを楽しくご提供させていただいています。この内容が多くの方の元でお役に立てることを願っています。noteの売上げは皆様に還元するように利用していきますので宜しくお願いします👊