【日本酒学】第8回「原料処理」

今回は日本酒の造りにおける最初の工程である「原料処理」についてまとめていきます.

主に原料米の処理を行う工程ですが,日本酒造りにおける全ての根幹となる重要な工程です.

日本酒検定には興味ないという方は「今回のコラム」だけでも読んでいただけると嬉しいです🙇🏻

<本シリーズの基本コンセプト>

・読むだけで日本酒検定1級の合格に必要な知識を得ることができる

・Why/Howに関する補足を入れることで日本酒検定に興味がない方にとっても面白いと感じてもらえる読み物にしたい

・検定対策とそれ以外を切り分けるため,記事は以下の構成とする

①トピックス ・・・ 日本酒検定に出題される内容を抽出した解説

②演習問題 ・・・ 過去の日本酒検定問題を紹介

③今回のコラム ・・・ (試験とは無関係な)補足や関連情報など

以下は前回の投稿です.

こちらも是非お読みいただけますと幸いです.

それではやっていきましょう♬

1. トピックス:原料処理

(1) 原料米の処理工程

原料米の処理は大きく以下の7つの工程で行われます.

(2) 精米

①精米の目的と精米歩合

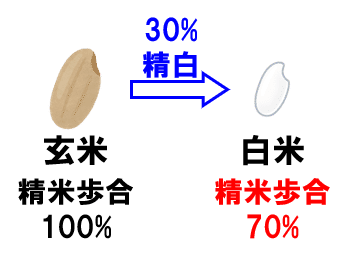

精米は玄米を削って白米にすることを指し,玄米の表層部に多く含まれるタンパク質や脂質,ビタミン,ミネラルを除くことが目的です.

タンパク質は旨味を示すアミノ酸に変換される重要な要素である一方,多すぎると雑味となります.

また,ビタミン,ミネラルは麹菌や酵母の栄養素となるものの,これらも同様に多すぎると過剰な発酵を促して酒質の悪化につながります.

玄米を削り取ることを「精白」と呼び,削り取った後に残った割合を「精米歩合」と呼びます.

つまり,精米歩合の数字が低いほど,より多く削っていることを意味します.

精米歩合が高いとタンパク質などの成分がより多く残った状態で発酵することになるため,原料香の発現が高く味わいが濃醇になりやすく,精米歩合が低いと味わいが軽快になる傾向があります.

②日本酒用精米機

精米機には大きく横型と竪型があり,日本酒の原料米は一般的に竪型精米機が使用されます.

逆に食用米は横型精米機を使用し,米粒同士を擦り合わせることで90 ~ 95%の精米歩合まで削り取ります.

竪型精米機は下図のような機構で,回転している砥石により米の表面が削り取られます.

竪型精米機は昭和初期に開発され,これによって30%以上の精米(70%以下の精米歩合)の実現が可能となり,吟醸酒が誕生する大きな契機となりました.

(㈱サタケ製 小ロット醸造精米機NDB15A)

なお,精米歩合70%まで削り取るのに約8時間,精米歩合40%までには約48時間,精米歩合10%まで削り取るには約60時間要するとされています.

③精米手法の違い

米の削り方はいくつかに分けられますが,最も一般的なのは「普通精米」または「球形精米」と呼ばれる,玄米を球形に削る方法です.

ただし,精米により除去したいタンパク質や脂質などは玄米の形状に沿って楕円状に分布していることから,球状に削るよりも楕円形に削る方が余分な成分を除去しやすいことになります.

そこで開発された方法が「原形精米」と「扁平精米」です.

この2つは同一視されることも多いですが,原形精米は長さ・幅・厚さの全てを同じ割合で削る手法であり,扁平精米は全ての部分を同じ厚さで削り取る手法です.

タンパク質の残存量で考えると扁平精米における精米歩合70%は球形精米の55%に相当すると言われ,除去すべき成分が効率的に除去されていることがわかります.

その分だけ精米は難しく,扁平精米では普通精米の1.5 ~ 2倍の精米時間を要します.

(3) 枯らし

精米後の白米は表面を削り取ったことで発生した摩擦熱で温度が上昇かつ乾燥しており,そのままの状態で洗米や浸漬を行うと,米が割れたり水分を吸い過ぎてしまいます.

そこで米の温度を下げて米の水分を均一化するために冷暗所で2 ~ 3週間保管されます.

これを「枯らし」と呼びます.

温度を下げて水分調整するだけにしては長い期間に思えますが,米に風を当てるなどの急激な変化を与えると米粒が割れて吸水や製麹が不安定化してしまうため,時間をかけて米を冷やしつつ,精米で減った水分を空気中から補充するために枯らしが行われます.

(4) 洗米

枯らしが終わった白米は表面に残った糠や米屑を洗い流すために洗米を行います.

洗米時にも白米は1 ~ 2%摩耗し,さらに水分も吸収するため,特に高精白米を使用する際は注意を払う必要があります.

(5) 浸漬

洗米後は米に適度な水を吸わせるために浸漬を行います.

過剰な吸水を防ぐために秒単位で計測しながら行われることもあります.

浸漬の際は水温が低いほど吸水が遅くなり,必要以上に吸水しないようにコントロールする場合があります.

浸漬の手法は大きく分けて「完全吸水」と「限定吸水」があります.

①完全吸水

普通酒などは米がそれ以上吸水しなくなるまで,常温の水で90 ~ 120分程度かけて吸水させます.

②限定吸水

吟醸酒用の米は完全に吸水させず,水分を精密にコントロールします.

過度な吸水を抑制するため,5 ~ 7℃の水を使用し,10分程度の短時間で吸水させます.

この浸漬時間は目標とする吸水率や米の品種・状態,精米歩合などを勘案して決定されます.

(6) 水切り

浸漬後は米粒の表面に付着している余分な水分を除去します.

(7) 蒸し

水切り後,米のデンプンを糊化(α化)させてデンプン質の結晶構造を緩くすることで,麹菌が生成する酵素が作用しやすくするために米を蒸します.

なお,α化した米を放置するとデンプンが再び元の結晶構造に戻っていきますが,これをβ化または老化と呼びます.

飯米は炊く(米を水に浸けたまま加熱)方法を取りますが,そうすると水分量が多くなりすぎるため,日本酒の原料米は蒸気で蒸す方法を取ります.

蒸しあがった米は蒸米(むしまい)と呼ばれ,外硬内軟と呼ばれる外側が硬く内側が柔らかい,さらっとした粘り気のない手触りの性状に仕上がります.

蒸米の出来が製麹や醪造りなどに多大な影響を与えるため,蒸しの作業には細心の注意が払われます.

蒸米は麹に使用する麹米(こうじまい)と醪に使用する掛米(かけまい)に分けられ,麹米・掛米の中からおよそ5 ~ 6%は酒母・酛用に使用されます.

(8) 放冷

蒸米の温度を使用目的に応じた温度に下げるために放冷を行います.

外気で自然冷却する方法や,ベルトコンベア上でファンで冷却する方法などがあります.

2. 演習問題

それでは,実際に日本酒検定に出題された過去問を見てさらに理解を深めましょう.

問8-1(準1級)

酒米を玄米の状態から30%削り取るのに必要な時間を選択肢より一つ選べ.

1:約4時間 2:約6時間 3:約8時間 4:約10時間

問8-2(1級)

普通精米と同等の精米歩合に仕上げるのにかかる扁平精米の時間を選択肢より一つ選べ.

1:普通精米の3.5 ~ 4倍の時間 2:普通精米の2.5 ~ 3倍の時間

3:普通精米の1.5 ~ 2倍の時間 4:普通精米とほぼ同じ

問8-3(1級)

浸漬における完全吸水の説明として正しいものを選択肢より一つ選べ.

1:常温水で約1時間半から2時間吸水

2:常温水で約半日吸水

3:5 ~ 7℃の水で約1時間半から2時間吸水

4:5 ~ 7℃の水で約半日吸水

問8-4(1級)

精米において,玄米の表面からどの部分も同じ厚さで削り取る方法を選択肢より一つ選べ.

1:竪型精米 2:扁平精米 3:球形精米 4:原形精米

過去問解答・解説

問8-1 約8時間

30%削り取る=精米歩合70%まで削り取るのに約8時間を要します.

さらに,60%削り取る(精米歩合40%)までに約48時間,90%削り取る(精米歩合10%)までに約60時間を要します.

問8-2 3:普通精米の1.5 ~ 2倍の時間

扁平精米は普通精米の1.5 ~ 2倍の精米時間を要します.

問8-3 1:常温水で約1時間半から2時間吸水

完全吸水は常温の水で90 ~ 120分程度,限定吸水は5 ~ 7℃の水で10分程度の浸漬を行います.

問8-4 2:扁平精米

玄米の全ての部分を同じ厚さで削り取る手法を扁平精米と呼びます.

玄米の長さ・幅・厚さの全てを同じ割合で削り取る手法を原形精米と呼びます.

3. 今回のコラム

さて,今回は原料米の処理工程を見てきました.

これから始まる日本酒の造りにおける土台となる重要な工程です.

今回のコラムでは外硬内軟とは何かということと,特殊な原料処理法について深掘りしてみようと思います.

(1) 外硬内軟と蒸し操作

日本酒造りに適した蒸米の性状は外硬内軟であることと言われます.

この「外硬内軟」とは一体どういう状態で,何故それが必要と言われるのでしょうか.

おさらいですが,原料米に含まれるデンプンは並行複発酵におけるグルコースの供給源として酵母のエネルギー源となってアルコールを生み出すだけでなく,様々な香味成分を産生する原料にもなることから,醪の発酵やできあがる日本酒の酒質に非常に大きな影響を与えます.

つまり,米麹や酒母の質,日本酒の味わいなど多岐にわたって蒸米の良し悪しが大きな影響を及ぼすと言えます.

「外硬内軟」とは,蒸した後の一つ一つの米粒において,外側が硬く,内側が軟らかい状態を指します.

前回のコラムで簡単に触れましたが,並行複発酵方式による日本酒の製造では20 ~ 30日程度を掛けて醪の発酵を行います.

酵母のエネルギー源となるグルコースが大量に存在する状態で発酵させようとすると,高い浸透圧によって酵母の活動が停止したり吟醸香成分の産生が抑制されたりするため,発酵期間全体にわたって継続的にグルコースを供給し続けることが求められます.

したがって,麹菌が生成するα-アミラーゼ等の酵素によってデンプン質が分解されやすい状態(α化)に分解しつつも,醪にした際に原料米がすぐに溶解してしまわないようにするため,適度な硬さを有した蒸米とすることが重要になります.

また,主に日本酒造りに用いられるジャポニカ米は炊くと粘りが強く餅状になり,麹を作る際に米粒が塊状になって表面積が小さくなるため麹菌が繁殖しにくくなります.

さらに,米粒全体が軟らかくなると麹菌の繁殖に欠かせない水分が米粒の表面に集まり,麹菌が米の表面だけで繁殖して酵素力の低い米麹となってしまったり,空気中の雑菌が繁殖しやすくなったりしてしまいます.

一方,米を蒸すことで米粒一つ一つの表面が硬く仕上がり,米粒同士がくっつくことを防止し,蒸米の水分を低めに保つことができます.

これにより,米の内側が軟らかくなって麹菌の菌糸が米粒の表面に広がりにくく,柔らかい内側に伸びていくことで力強い菌糸を形成し,多くの糖化酵素を産生させることができるようになります.

米を蒸す際には甑(こしき)などに張り込んだ米に蒸気を通して蒸していきますが,米の昇温に消費される顕熱は主に蒸気の凝縮による潜熱によって供給されるため,米の品温が上昇するにつれて凝縮した水分が米粒内へ浸透し,デンプンのα化やタンパク質の変性,脂質の分解などを生じます.

このため,蒸しの作業中に約10%の水分増加が生じることになり,これらも踏まえて浸漬時間を調整する必要があります.

また,甑の外表面の断熱が甘いと外気により不要に蒸気が凝縮し,外壁に接する部分の蒸米は「肌めし」と呼ばれる過軟状態となることがあります.

甑の上下でも水分ムラが生じて下層ほど吸水率が高くなるため,甑自体はしっかり断熱することが重要であり,蒸米の用途に応じて米の張り込み配置を工夫することもあります.

「米を蒸す」という操作だけでも日本酒の造りと合わせて理解すると非常に面白いですね.

(2) 特殊な原料処理方法

米を蒸す目的は米のデンプン質をα化し,適度な水分に調整することで麹菌が繁殖しやすい環境を作り,酵素による糖化が進行しやすい状況を作り出すことが目的です.

この目的を達成するために「蒸し」以外の原料処理方法が取られることもあります.

ここではそのいくつかを紹介します.

①液化仕込

白米を糖化するために白米と水にデンプン液化酵素を加えて酵素反応を行い白米を液状化する方法です.

この方法を用いることにより初期から流動性が高い醪が得られるため,発酵制御が容易になるとともに原料利用率が向上し,原料処理のエネルギーコスト削減や仕込規模を大小にコントロールできるようになることで蔵人の負荷が小さくなるなどのメリットがあります.

酵素反応による液状化を促進するために,あらかじめ白米を破砕した状態で混合する破砕白米液化仕込法や,大型撹拌翼により白米を浮遊混合しながら米粒を破砕せずに液化する丸粒白米液化仕込法など,様々な方法があります.

②熱風処理(焙炒造り)

水分を30%程度に調整した白米に対して290℃の熱風を45秒程度当てることで,蒸し工程を行わずにデンプンを変質させて消化しやすくする方法です.

この方法で得られた原料米はアルコール生成も良好である一方,タンパク質の熱変性が抑制されているためにアミノ酸量や全窒素が低く抑えられることでスッキリした味わいの酒質になることが特徴です.

③超臨界炭酸ガス処理

超臨界とは気体と液体の相転移が生じる温度・圧力の上限(臨界点)を超え,液体と期待の区別がつかなくなった状態を指し,物質が気体と液体の双方の性質またはどちらにもない特性を持つようになります.

例えば臨界点より高い圧力では,どれだけ温度を上げても液体は沸騰しません.

超臨界二酸化炭素は多くの物質に対して優れた溶解力を有し,目的成分を溶解した後に臨界点以下にすると二酸化炭素が気化して溶質だけが残ります.

二酸化炭素は臨界温度が31℃と低いため,温度を上げずに様々な成分を効率的に抽出するための溶剤として使用されることがあります.

また,二酸化炭素は不活性であり万一残留しても毒性がないことから,食品や食材からの成分抽出にも用いられます.

白米をこの方法で処理することによって特に脂質が抽出されるとともに白米に残存した胚芽や糠なども除去され,結果的に製麹における麹菌の破精込みが良く,雑味がなくなることに加えてエステル類の生成が増加し,香気が高く淡麗な酒質になると言われています.

このように清酒の生産性向上や品質向上など,様々な目的から原料処理法にも多くの工夫が込められていることがわかりますね.

次回は日本酒の製造工程の第2段階である「製麹」についてまとめていきたいと思います.

今後の更新も是非チェックしていただければ幸いです.