【日本酒学】第2回「米(前半)」

今回は日本酒に欠かせない主原料の一つである「米」についてまとめていきます.

日本酒検定なんて興味ないという方は「今回のコラム」だけでも読んでいただけると嬉しいです🙇🏻

<本シリーズの基本コンセプト>

・読むだけで日本酒検定1級の合格に必要な知識を得ることができる

・Why/Howに関する補足を入れることで日本酒検定に興味がない方にとっても面白いと感じてもらえる読み物にしたい

・検定対策とそれ以外を切り分けるため,記事は以下の構成とする

①トピックス ・・・ 日本酒検定に出題される内容を抽出した解説

②演習問題 ・・・ 過去の日本酒検定問題を紹介

③今回のコラム ・・・ (試験とは無関係な)補足や関連情報など

以下は前回の投稿です.

こちらも是非お読みいただけますと幸いです.

それではやっていきましょう♬

1. トピックス:米(前半)

(1) 稲作の起源と歴史

水田による稲作が日本に伝来したのは約3000年前とされ,日本最古の水田の遺構は佐賀県唐津市の菜畑遺跡です.

これ以前にも稲作はあったとされていますが,栽培方法は陸稲であったと考えられています.

(2) 米の分類

米は世界三大穀物の一つに数えられ,植物学に基づく系統や栽培方法,成熟期間等のいくつかの特徴によって分類されます.

日本酒には酒造りに適した「酒造好適米」(酒米ともいう)が用いられ,酒造好適米だけでも登録品種は100種類近くにも上ります.

日本で栽培されているのは主にジャポニカ種で,インディカ種はタイ米とも呼ばれています.

ジャバニカ種はジャポニカ種とインディカ種の中間的な形状や性質を持っています.

稲は温暖なアジア地域が原産であり,気温が比較的高い季節が長いため晩生が主流であり,大粒であることが望ましい酒米も主流は晩生です.

しかし,北海道や東北などの北部地方では稲が十分に成長する前に気温が下がってしまうため,開花や結実を早める早生化の品種改良が進められ,飯米では「あきたこまち」や「ササニシキ」,酒米では「五百万石」などが開発されました.

一般的に食用流通しているうるち米は日本国内で最も流通しており,適度な粘り気が特徴です.

もち米はアミロースをほぼ含まないため粘り気が非常に強く,餅や赤飯に使われます.

日本酒へ甘味を加えることを目的として,三段仕込の後にもち米を加える「もち米四段仕込」という製法があり,花泉酒造の"ロ万"などはこの製法を用いて高い甘味を特徴としたお酒を醸しています.

(3) 米の構造と成分

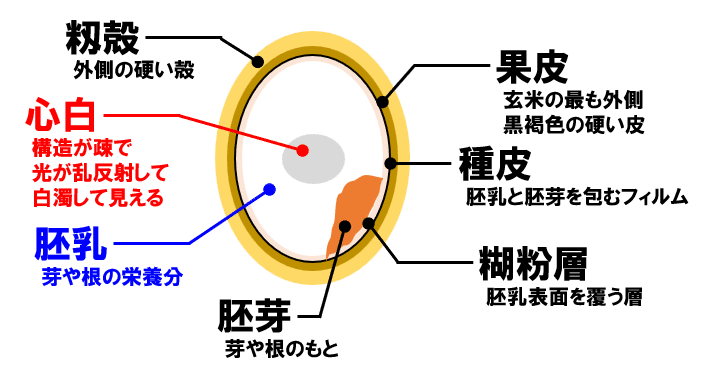

玄米は外殻から籾殻,果皮,種皮,糊粉層,胚乳と,胚乳の下側に位置して芽や根の元になる胚芽から構成されます.

米の一部には中心が白濁して見える品種があり,この部分を「心白」と呼びます.

米に適切な形状の心白が発現することが特に米麹の品質に非常に大きな影響を与えます.

心白の形状は米を削り取る際に大きく影響し,心白まで削ってしまうと米が崩れ,米麹の品質が安定せず酒造りが不安定になってしまいます.

心白の形状が比較的小さい線状心白や点状心白を持つ酒米は高精白が可能であり,比較的すっきりした味わいの日本酒が作りやすいと言えます.

(イエノミスタイル様より引用)

米の主な成分は以下の通りで,炭水化物のほとんどはデンプンで構成されており,デンプン以外の成分は米の外側や胚芽に多く分布しています.

タンパク質は発酵の過程でアミノ酸へと変換されて日本酒の旨味の核となる一方,米の吸水を阻害したり,望ましくない香りや味を呈する様々な化合物へ転換されて雑味となる可能性があるため,精米によって取り除かれます.

(4) 米の量の単位

平安時代から米は下表の単位で数えられてきましたが,1951年(昭和26年)に計量法が制定されたことによって廃止され,現在は慣行としてのみ使用されています.

一般的に売られている四合瓶は720mL、一升瓶は1800mLですね.

2. 演習問題

それでは,実際に日本酒検定に出題された過去問を見てさらに理解を深めましょう.

問2-1(1級)

日本最古の水田遺構とされている遺跡を選択肢より一つ選べ.

1:菜畑遺跡 2:陣内遺跡 3:門前遺跡 4:東名遺跡

問2-2(準1級)

ジャポニカ種は世界で作られる米の生産量の約何%を占めるか.

1:約10% 2:約20% 3:約30% 4:約40%

問2-3(準1級)

ジャバニカ種を栽培している世界の主な国(地域)として間違っているものはどれか.

1:南米 2:東南アジア 3:イタリア 4:スペイン

問2-4(準1級)

うるち米に含まれる粘り気と軟らかさの成分を選択肢より一つ選べ.

1:タンニン 2:アントシアニン 3:アミロペクチン 4:アミロース

問2-5(準1級)

心白の説明として間違っているものはどれか.

1:心白があると麹菌の菌糸が繁殖しやすい

2:心白は米の横断面からみて様々な形状がある

3:心白が大きいほど高精白に適している

4:心白のない米もある

過去問解答・解説

問2-1 1:菜畑遺跡

問2-2 2:約20%

インディカ種が約80%、ジャポニカ種が約20%の割合です.

問2-3 1:南米

比較的難度の高い問題だと思います.

ジャバニカ種は東南アジア,イタリア,スペインで栽培されています.

問2-4 3:アミロペクチン

粘り気と軟らかさを示す成分がアミロペクチン,硬さを示す成分がアミロースです.

問2-5 3:心白が大きいほど高精白に適している

心白が大きいと精米の過程で心白に達して割れてしまうため,心白が小さいほど高精白に適していると言えます.

・心白があると麹菌の菌糸が繁殖しやすい

⇒心白はデンプン構造が疎で隙間が広く,

麹菌の菌糸が中心まで繁殖しやすいというメリットがあります.

・心白は米の横断面からみて様々な形状がある

⇒眼状心白や線状心白など,断面の形状により分類されます.

・心白のない米もある

⇒食用米の大部分には心白がありません.

3. 今回のコラム

さて,今回は日本酒の主原料の一つである「米」について見てきました.

米の主成分であるデンプンとして紹介したアミロースとアミロペクチンに関する話題について少し触れてみたいと思います.

(1) 酒米は美味しくない?

前述の通り,酒米は食用米と同様にうるち米に分類され,タンパク質や脂肪も食用米とそれほど変わらない程度含まれています.

実際に酒米を炊いて食べてみたことがありますが,ボソボソした食感であまり美味しくない…😭(注:個人の感想です)

これはデンプンの構造,つまりアミロースとアミロペクチンの構造と存在割合に由来すると言われています.

食用米はアミロースを主体として粘り気を生み出すアミロペクチンが適度に含まれるため,弾力があって柔らかいご飯に仕上がり,口に含んだ際の食感が良く,美味しく感じられます.

一方で酒米は食用米に比べてアミロペクチンが少なく,普段食べているご飯と比べると硬くパサパサした食感となり,美味しくなく感じてしまいます.印象としてはどちらかというとインディカ種(タイ米など)に近いかもしれません.

タイ米も我々が普段ご飯を炊く方法ではなく,茹でてから水気を切る「湯取り法」で炊くことからも,酒米を食用米と同様に調理するのは適切ではないということなのでしょう.

そうだとすると逆にインディカ種を酒造りに用いたら良いのでは?という疑問も沸いてきますが,インディカ種は細長いため精米しにくく,心白がないもしくは小さいことから糖化力の高い米麹を作ることが難しいため,酒造りには向いていないと思われます.

(2) 米の溶けやすさとは?

蔵人の方と話していると「今年の米は溶けにくくて…」という話を聞くことがあります.

では,米が溶けやすい・溶けにくいとは実際どういうことなのでしょうか?

日本酒の製造方法は今後触れますので詳細は割愛しますが,日本酒造りにおいて糖化と発酵をバランスよく進めるためには米が醪の中で溶解しなくてはなりません.

この溶解は「消化」とも呼ばれ,日本酒の味わいに大きな影響を及ぼしますが,実はこの消化性にもデンプン,とりわけアミロペクチンの構造が大きく関係しています.

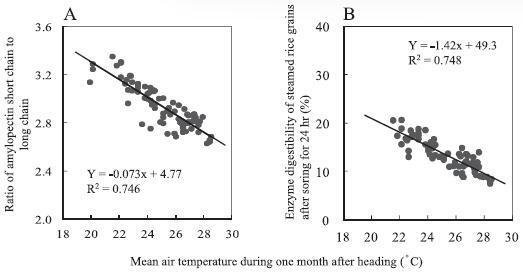

アミロペクチンは前述の通り枝分かれした構造を有しますが,この枝(側鎖)が長いとデンプン同士が複雑に絡み合うことで糖化酵素がデンプン内部に入り込みにくくなり消化性が低下します.

また,このアミロペクチンの構造は同じ品種でも気象条件によって差異が生じ,特に稲が出穂した後の登熟期に気温が高くなるとアミロペクチンの側鎖が長くなる傾向があることがわかっています.

つまり,猛暑の中で栽培された米はアミロペクチンの側鎖が長くなることにより硬く溶けにくい米になり,逆に涼しいと溶けやすい米になる,ということですね.

(引用:奥田将生, 生物工学, 90(5), (2012))

少しマニアック過ぎたでしょうか? 笑

次回は米についての後半戦ということで,米の中でも日本酒の原料に適した「酒造好適米」についてまとめていきたいと思います.

今後の更新も是非チェックしていただければ幸いです.