【大学院】東京大学 松尾研究室 GCI 2022 Summerを完走して

大学院に入学する直前の2022年3月。Pythonや機械学習を学んでおかなければ…と調べていて出会ったのが、東京大学の松尾研究室が主催するGCI(Gloval Consumer Intelligence)寄附講座でした。

講座概要

大量のデータを自由自在に解析・分析し、隠れた関係性を発見する。そのようなスキルを身につけた「データサイエンティスト」に対する需要は、工学分野のみならず、医療・経済・経営・ライフサイエンスなど非常に多くの分野で高まる一方です。本コースでは、あらゆる分野で武器となるデータの解析・分析スキルを身につけます。分析結果を効果的に可視化する技術、機械学習の基礎、データベースの扱い方などを網羅的に扱い、一人前のデータサイエンティストとして活躍する入口に立つことを目指します。

講座プログラム

01回 導入

02回 Pythonによる科学計算(Numpy)

03回 Pythonによるデータ加工処理の基礎(Pandas)

04回 Pythonによるデータ可視化の基礎(Matplotlib)

05回 教師あり学習

06回 教師なし学習

07回 SQL

08回 モデルの検証方法とチューニング方法

09回 特徴量エンジニアリング

10回 マーケティング基礎、応用の一部

11回 時系列データと自然言語処理

12回 ゲスト講師①

13回 ゲスト講師②

14回 ゲスト講師③

私の入学先では、上記は「基礎教養」として求められていたため、藁をも縋る思いで申し込みました。開催期間は大学院の前期と同時期。幸いにも主専攻の授業時間と重ならず、受講要件の「学生であること(学生証コピー提出)」も満たしており、授業はzoomかつ後日動画配信もあることが最後のひと推しになりました。そして事前審査を通過して、受講権利を得たのが2022年4月中頃でした。

講座の進行とその後

GCIはこれまで7000名近い受講生を迎えており、過去の開催実績はHPの記載のとおりです。ただし、参加後に知った厳しい現実。

修了証書を手にできるのは1割

上位1割しか合格としないわけではなく、修了要件を満たせる人が(これまでの平均では)1割程度ということでしたが、いずれにしても厳しいことに変わりありません。

修了要件

・出欠代わりのレポート(毎回)

・課題(ゲスト回は別)

・Kaggle様のコンペが2回

・最終プレゼン(資料提出)

修了要件には詳細な取り決めがありましたが、ざっくり言うと上記4項目でした。これらをクリアしなければ修了証書をもらうことはできません。なお、毎週のレポート・課題・Kaggleは自動採点(さすが松尾研究室)、最終プレゼンは全てに目を通して採点されているようでした。

課題に追われる期間は「毎週沈みかけの船に乗っている気分」でした。会社員・大学院(新幹線通学)・子育ての3足の草鞋に加え、プログラミングと機械学習の壁が厚かったです。なぜなら、私のバックグラウンドにそれらは全く縁がなかったからです。

私のバックグラウンド

長くなるので割愛しますが、私は親の一存で就職前提の文系高校へ。そこから独学で理系科目を学び、親の反対を押し切って大学へ。理系分野で6年間研究しましたが(国立大、修士)、私の専門はITや数学ではありません。

当時は機械学習なんてものもありませんでしたし、プログラミングはC言語を基礎教養で学んだのみ。社会人になってRが出てきて、独学で学んで解析に多少使っていましたが、機械学習もPythonもSQLも初学者でした。

GCIが始まった頃の私は、所属大学院の授業や研究が始まり、その裏でフルタイム勤務の会社員、ワンオペ子育て中。そして大学院は新幹線通学という状況で、思うように勉強時間を確保できず、何度も心が挫けそうになりました。そんな状況でも、私が最後まで完走できたのは、作り込まれた素晴らしい教材・サポート体制・コミュニティのお陰に他なりません。

私はGCI 2022 Summer修了生。

— Rin@旅育×弾丸トラベラー (@PlayTravelStudy) April 1, 2023

勉強時間の確保は必須だけど、初学者でも理解できる教材、チューターによる質問対応(zoom)、受講生同士の議論/共創の場(slack)のお陰で、初学者の私も完走できた。こんなに手厚くて刺激的な学びの場は滅多にないので、受講要件を満たす人にはかなりオススメ! https://t.co/bfdxDZFn7u

受講者は大学生のみならず、灘や開成のようなトップ中高や高専の学生、私のような社会人学生、定年後の学び直しの方など年齢層も幅広く、そして日本だけでなく海外からの参加者もいらっしゃいました。誰かが質問や議論を投げかけると、深夜でもslackに返答コメントがつく。ヒントを互いに共有する。20代の大学院以来の、熱い仲間が集う空間がそこにはありました。知の共有。そんな同志達のお陰で、私は最後まで完走することができました。

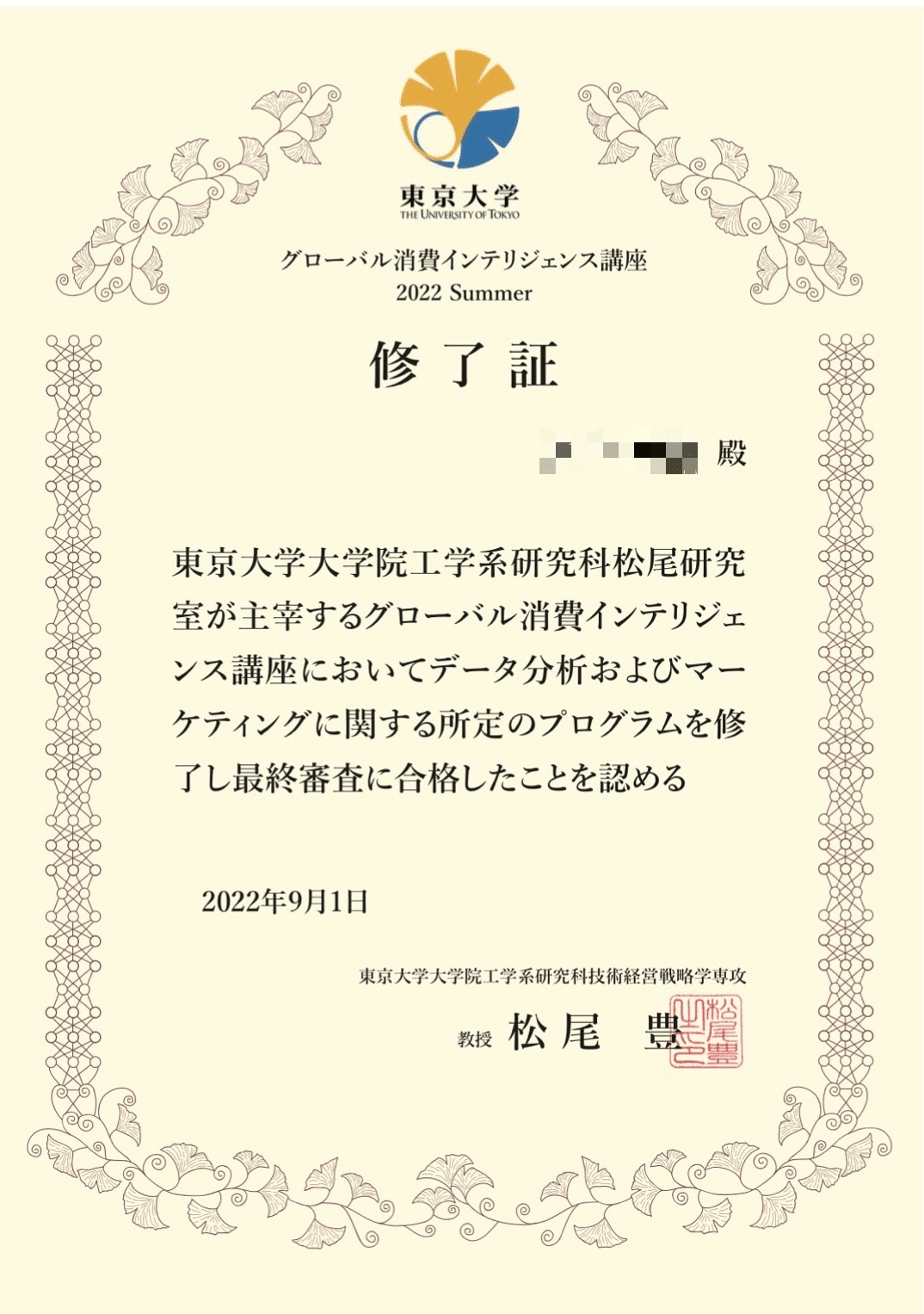

こちらが修了証。背伸びして参加した、子育て中のリカレント教育。体系的な学び、チューターや受講生同士の循環の場、そして刺激的なゲスト講師回(メタバース×マーケティング)など、最先端のAIの世界を教えてくれた松尾研究室での学びにとても感謝しています。今後は社会に還元すべく、努めていきます。