【読書メモ】ジェリー・Z・ミュラー 『測りすぎ』21

読んだ本

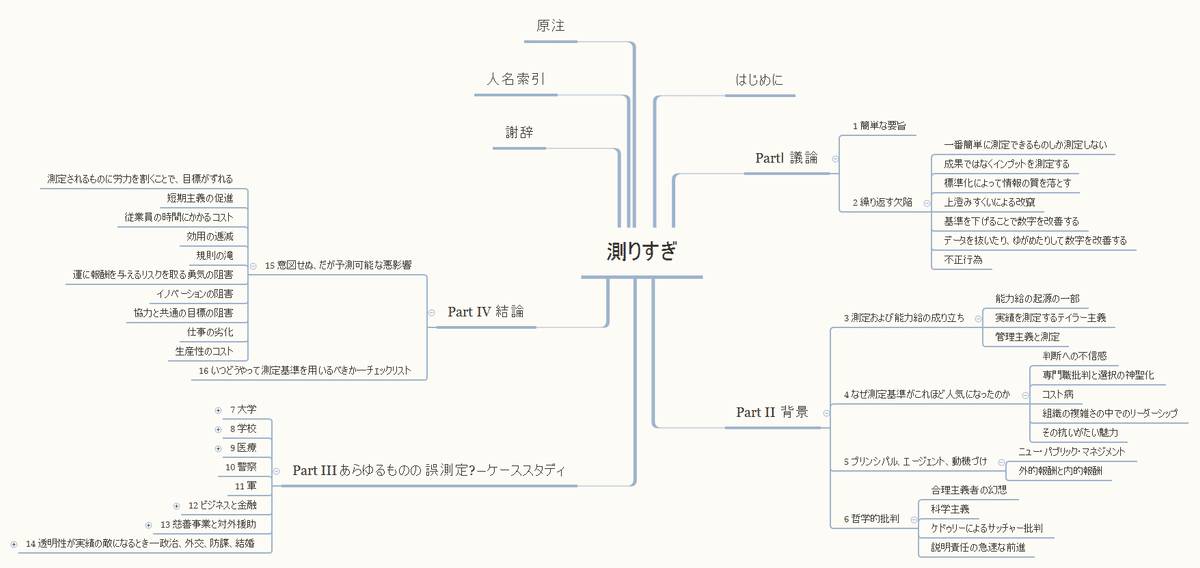

読書マインドマップ

読書メモ

PartII 背景 5プリンシパル、エージェント、動機づけ

ニュー・パブリック・マネジメント

1980年代から、エージェント理論的な考えが、営利企業から政府機関・非営利組織にも広がっていった

→「もっとビジネスらしく」機能すべきで、そうしていないのが問題、と主張した政府機関・非営利組織には価格設定の仕組みがなかったため、ビジネスらしくするには困難があった

上記の難問を解決するための3つの策

実績を測定して価格の代わりとなる指標を開発すること

政府機関・非営利組織で働く人々に、測定実績に基づく金銭的な報酬や懲罰を提供すること

実績指標が「透明」であること(=情報が公開されている提供者間で競い合わせる)

問題点

政府や非営利組織にひとつしか目標がないということはめったになく、しかも、簡単には測定できない

政府や非営利組織で働く人と、企業で働く人とでは、働く動機が異なる

感想

日本でも、大学が独立行政法人になったときに、同じような論調であったと思います。大学に対する不信感ももちろんあったと思いますが、経済も不景気だったことも、独立行政法人化の流れを加速させたと思います。

測定のしやすさとは、「測定そのものが簡単」というのも確かにありますが、「因果関係の推定が単純化できる」というのも大きな要因だと思います。

測定するかしないか、の問題ではなく、測定したがる動機を探っていくと、問題の核心に迫れるのではないかと思いました。世の中のたいていのことは複雑に絡み合っていて、全貌を知ったり、それぞれの要素の関係性を知ることすら難しいのですが、それを無理やり単純化して自分がわかるようにしたいという願望の現れなのかもしれません。

いいなと思ったら応援しよう!