相手を傷つけない討論 ~ 逝去40年、今もどこかで懐かしく思い出される寺山修司、その「愛され秘術」のひとつ

寺山修司をよく知らない人たちへ

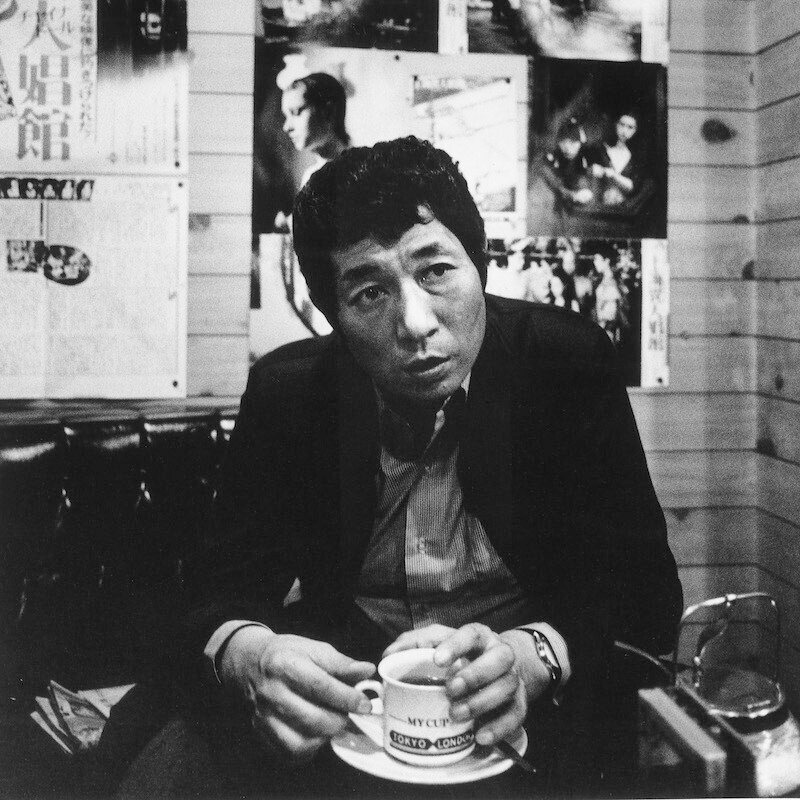

1935年生れ。10代で歌人としてスタート、大病後、ラジオ・テレビの脚本を書いて国内外で数々の受賞、1983年5月47歳で亡くなるまで、むしろ海外での評価の高かった前衛演劇、前衛映画の分野で革新的な作品を創り続けた世界的にも傑出した存在の芸術家であり、「家出のすすめ」・「書を捨てよ、街に出よう」など、ここニッポンの特に若い世代のオピニオンリーダーとしても挑発的な言動を行い続けた人でした。

余談1:当時の寺山追悼TV番組より

まだ若かったタモリの定番芸のひとつに「寺山修司のモノマネ」がありました。芸能レポーターがそのことをどう思うかと寺山本人にたずねると、

「最近、自分のしゃべりがタモリに似なくなったと言われたんでね、もっとタモリに似せなきゃいけないなと反省してます・・」

と、絶妙な返答をして、記者を笑わせるシーンがありました。

寺山修司のまた別の側面:対論する際の基本姿勢

ただ、「天才・奇才」と言われ続けた寺山氏の、また別の「側面」が、対談や討論会などの記録映像や書物を通して浮かび上がってきます。

それは;

寺山氏は負けず嫌いの論客のようですが、相手を言い負かそうと一方的に言い張って攻撃するのではなく、博覧強記と奇想天外な発想でうまく衝突を回避しつつ、最終的には自分の主義主張を相手に伝えて説得しようとする姿勢が、氏の討論の基本姿勢のように思えるのです。

以下に、そのような特徴がちょっとでも感じられる例を彼の書物から紹介します。ただ、前後の文脈上どうしても引用が長くなる場合は、簡約しています。

作家 三島由紀夫との対談

三島:

杉村春子(往年の名女優)が、あたし泣きたいと思えばいつでも泣けるって・・・ボタン押せば涙が出てくるらしいんだよ、すごいね。

寺山:

しかし三島さんは、そういう人は素晴らしいという視点に立っておられるわけですか?

三島:

そういう人を使わねば僕の必然性の芝居ってのはできない。ボディビルの原理もそこにあるんだよ。からだから不随意筋をなくそうというんだ。

寺山:

つまり、肉体から偶然性を追放するんですか?

三島:

そうなんだよ。たとえば、この胸を見てごらん、音楽に合わせていくらでも動かせる・・・あなたの胸、動く?

寺山:

(出会いの偶然性を演劇に求める)ぼくは偶然的存在です・・(笑)。

*大作家・三島を尊重しつつ、しっかり自分の立場も主張もしています

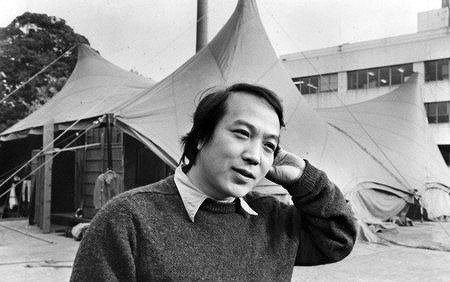

劇作家・演出家の唐十郎との対談

寺山:

あの頃は(1960年代)天幕でやる劇団(唐の状況劇場)と、劇場の外で天幕を使わない劇団(寺山の天井桟敷)とが対立し、何をやっても風俗化していく現象の中で無我夢中で突っ立っていたからね。

唐:

それと、寺山さんのほうが金があったんだよ。

寺山:

今は逆だろう。

唐:

寺山さんが芝居を公演すると、きれいな花束が一杯届いていた。ぼくは雨に打たれたぼろぼろの花輪を届けた。あれは本気なんだよ、つまり、どんな花束よりもぼくの老残の白鳥のような花束のほうが絶対美しいという。

寺山:

だから一番いいところに飾った。俺は花輪に腹を立てたりしなかったよ。

唐:

それ以後、あなたとは正反対にはっきり方向は変わりましたね・・。

寺山:

(屋内での公演から町に出る市外劇へと方向転換を試みる)ぼくは自分の中の従来の演劇的な部分を捨てなきゃいけないと思っている。物語を作るのは唐十郎がやっているわけで、ぼくはああした物語を否定的に扱っている。

唐:

何が演劇なのか。街が演劇的に見えるのかどうか、ひとつも見えないよ。

寺山:

俺は、知らない者同士が知らない場所で出会うことの偶然性を想像力で組織するのが演劇のドラマ性だと考えている。・・いい演劇ではなかったけど、

ヒットラーは、舞台監督ゲッペルスを用いて壮大な歴史劇をやったな、という気がする。

唐:

ぼくは、ナチスの行進を演劇とは見ないんです。

寺山:

唐十郎は、「何っ、太平洋を一周してきたって? 俺はコップの中を泳いで一晩で世界を渡った」ということを考えているわけだから。・・・あなたは自分のロマンの登場人物になりそうな人には興味を持つけど、そうでない人は文体の中で見捨てていくでしょう。

唐:

そんなことはない。

寺山:

たとえば女性と思っていた「叔母さん」が実は女装した男だと知った瞬間、あなたは驚いて、その「叔母さん」に駆け寄るけど、すぐ隣に、その「叔母さん」やっている男の奥さんがいることには、見ないふりする。

唐:

あれは書いて作った人物で、あんなものが町にいると思っているんですか。寺山:

いると思うから書を捨てて町に出てゆく(笑)。

*演劇観が違う故に対立する二人。文字だけ追うと寺山の方が挑発的な発言をしているようですが、先に牙をむいたのは唐十郎のほうで、寺山は、おそらく例の津軽弁なまりで温厚な口調のユーモアで衝突を回避しているのではないでしょうか。

劇作家フェルナンド・アラバールとの公開討論会

観客:

アラバールさんの作品が古典的ではないと言えるのか?

アラバール:

ぼくには、古典とか、現代演劇との違いとか、全然問題じゃないです。

観客:

それじゃ、アラバールさんの演劇の独自性の説明にならないですよ。寺山さんのように、演劇をどう規定するかですよ。

アラバール:

自分はもう何年も劇を書いている。いまさら劇の規定を言うつもりはない。

(・・その後も、観客がいろいろとアラバールを否定する質問をぶつける )

観客:

この討論会も演劇であるのか、ということをお聞きしたい。

(・・とまどうアラバールを見て )

寺山:

おそらくそうじゃないでしょう。そしてあなたもそうじゃないと思いながら質問しているのだと思います。・・・彼は古いタイプの演劇人であることは事実です。

しかし、ぼくは古い形の戯曲をすべて無用であると言い切るつもりはないです。・・・あなたが考えている演劇とアラバールの演劇は違うとして認めないのかもしれないけど、そのことをあなたが主張することと、彼にそれを答えさせなければ会話が成り立たないということは、全く別のことだと思うのです。

ふたつの別々の立場の人間が相手を全く認めない討論だったらつまらなくなります。・・聞いてて、あなたの質問はちょっと意地悪じゃないかと言ったわけです。もちろん、あなたが聞きたければ大いにやってください。

*この討論において寺山氏は、感情的に対立する者たちの間に入り、実に見事な調整を行っています。生前の寺山氏の語りを映像や音声で

聞いたことがある方は納得されると思いますが、彼の語り口調は、津軽弁なまりを少し残しつつ、ゆっくりおだやかな「やさしさ」に満ちているように

聞こえて、対立する側はたぶん、攻撃意欲を失っていくのではないでしょうか( この点は、大林宣彦監督もそういう感じの人でした )。

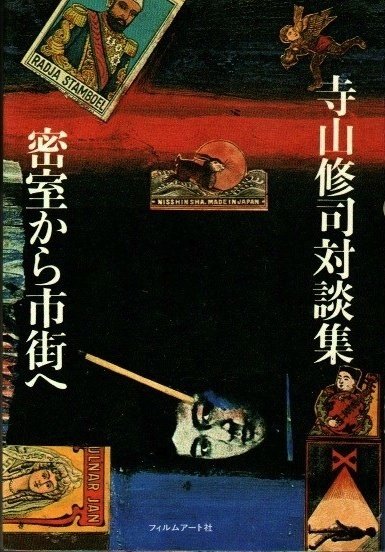

参照資料:

「寺山修司対談集 密室から市街へ」(フィルムアート社)・「対論/四角いジャングル」(角川文庫) ともに絶版

寺山氏の語りの特徴 ~ 攻撃意欲を喪失させる

寺山修司(そして大林宜彦も )に世代・性別を超えて、懐かしむようにいまだに根強いファンが多いのは、芸術家としての彼の才能を評価しているだけでなく、その語り口調、その声音に「相手の攻撃意欲を喪失させてしまうくらいやさしい人柄」を感じてしまうからだと思うのです。

もっと違う言い方をすれば、

究極の武器としての「人間的共感という術」をかけることができるのが、寺山修司という秘術使いなのです。

余談2:

世界に対して全く無知で無力の二十歳の孤独な若者にすぎない自分にとって、寺山修司がプロデュースした華美で奇怪で反社会的な毒素に満ちた寺山ワールドは眩く妖しい誘惑に満ちた疑似異界であり、しかもその奥底には共生とも言うべき人間味あふれる郷愁と優しさが秘められている、・・と、当時の自分は感じていたのだと思います。

最後に、寺山修司の参考動画を YouTube より3つ挙げておきます;

① NHK人物録『寺山修司』~NHKアーカイブス 約3分

( 寺山をよく知らない人にオススメ内容 )

https://www.youtube.com/watch?v=YCjiiBoOSY0

② 「質問」に対する寺山の「返答」の映像 ( 寺山ファン向け ) 2分45秒

補足:

アーティスト田中未知:劇団天井桟敷にて音楽・照明など担当、「時には母のない子のように」も作曲、寺山の最後を看取った女性であり、彼女の創作した本「質問」を題材にして制作されたちょっと変わった映像作品

https://www.youtube.com/watch?v=lCAQ4DqTnZE

③ 徹子の部屋 約22分

(黒柳が寺山と世間話をしている点がおもしろい )

https://www.youtube.com/watch?v=AzuTY0Fl728