学生ボランティアの私たちにしかできないことって?|立教チームでつなぐ被災地支援プロジェクト【第2弾・後編】

前半の記事に続き、8月16日(金)〜21日(水)の5泊6日で実施した「立教チームでつなぐ被災地支援プロジェクト(令和6年 能登半島地震)」における第2弾の活動について紹介いたします。

本記事は非常にボリュームが大きくなっておりますが、その分、学生たちの声や思いを丁寧に綴っています。ぜひ何度かに分けたり、時間をかけたりして、ゆっくり味わいながらお読みください。学生たちの考えの変化や感情のゆらぎに触れていただけたら嬉しいです。

※本記事は後編です。前編をご覧になっていない方は、そちらからお読みいただくことをおすすめいたします。

〜4日目:8月19日(月)の活動〜

前日(8月18日)から合流したC日程の学生は、この日からボランティア活動が本格的にスタート。前夜のふりかえりによってモチベーションは高まっていましたが、同時に緊張も窺えました。

いつも通り宿泊先の「宝仙閣」で朝食をとった後、活動先へ出発!

午前中はみんなで一緒に活動し、午後からは2つのグループに分かれてそれぞれ別の場所で活動しました。

午前:本学卒業生が経営する老舗旅館「多田屋」での活動

午前中は、本学卒業生である多田健太郎社長(経営学科・卒)が経営する老舗旅館「多田屋」で活動しました。

「多田屋」は、和倉温泉の中心地から少し外れた、静かな海岸沿いの土地にあります。私たちの宿泊先である「宝仙閣」からは徒歩十数分の距離であったため、みんなで歩いて向かいました。

多田健太郎社長と『「和倉温泉」創造的復興ビジョン』

多田社長は、今回の「令和6年能登半島地震」後に次代を担う若手経営者を中心に構成された「和倉温泉創造的復興ビジョン策定会議 ワーキンググループ」の委員長に就任しています。

その後、ビジョンの実現に向けた復興プランの策定を目指した「和倉温泉創造的復興まちづくり推進協議会」の代表としても活躍され、一旅館の社長という立場を超えて、和倉温泉の復旧・復興、そして新たな価値の創造に向けて尽力されています。

今年2月に策定された『「和倉温泉」創造的復興ビジョン』では、和倉温泉再生の目標像(コンセプト)として、「能登の里山里海 を“めぐるちから”に。和倉温泉」を掲げ、2040年を目標年とし、以下6つの基本方針とそれに基づく事業アイデアをまとめています。

景観(歩きたくなる動線や空間をつくる)

生業(多様で洗練された湯治を提案する)

共有(循環経済の温泉地モデルを実現する)

連携(能登の里山里海の交流拠点となる)

生活(温泉文化を未来につなぐ)

安全(安全安心の防災を強化する)

3月11日には、石川県の馳知事を訪問し、この『「和倉温泉」創造的復興ビジョン』についての説明を行ったそうです。

このような動きを把握し理解することは、和倉温泉全体の復興に向けて取り組んでいる私たちにとっても重要なことです。多田社長からお聞きした話は、立教チームで取り組んでいる本プロジェクトの今後にも深くつながるものでした。

多田健太郎社長のお話

「多田屋」に到着後、まずは多田社長から「能登地震と地域の取組」と題したお話を多田屋のスタッフの方々とともにお聞きしました。

内容は、「震災前の和倉温泉」「震災前の多田屋」「能登半島地震による被害」「震災後の動き」「next和倉温泉で目指す未来」で構成されており、和倉温泉における過去・現在・未来に対して、多田社長がそれぞれをどのように受け止めているのか、そしてどのように関わっていこうと考えているのかを知ることができました。

ーー「課題は、震災が起きる前からあった」

「震災が起きたから課題が生まれたように見えるが、そうではなく前々から課題があり、それが震災をきっかけに解決するタイミングが早まったというイメージをもっている」

多田社長は、冒頭でこのように語りました。

これは前日までの活動で学生たちが感じていたことと共通します。私たちは、活動を通して空き家の増加など、地元住民の生活環境における問題に触れましたが、旅館業や観光業においても同様であるということを教えていただきました。

「第3回 国連防災世界会議(2015年に宮城県で開催)」の成果文書として採択された『仙台防災枠組2015-2030』では、復興過程における「Build Back Better(より良い復興)」という新しい考え方が示され、災害教訓を生かし次の災害におけるリスクを軽減することの重要性が多くの人に認識されましたが、この”より良い”が示す内容は、なにも災害対策だけに留まりません。

実際に和倉温泉でも、中心的な産業である「観光業」のあり方を見直し、未来につながるより良いものにしていくことが求められているそうです。人口流出や少子高齢化などの様々な社会問題があるなかで、今回の地震をきっかけにその復興段階で地域をどのように盛り上げていくかが重要な問いとなっているとのことでした。

ーー「オール和倉に、オール七尾になれるか」

同じ和倉温泉地域で被災した方々・企業であっても、それぞれの被害状況は様々です。実際に被災程度の差から分断が起きている例もあると、いくつかの事例を話してくださいました。

消費者に対して商売を行っている「BtoC(Business to Consumer)」の企業の場合、そもそも消費者と関わる機会が多いためクラウドファンディングなどでお金が集まりやすいようですが、企業同士で商売をする「BtoB(Business to Business)」の企業の場合は、お互いに被災しているため、お金を集めるのが難しいそうです。同じ企業同士とはいえ、その商売の内容によって地震の被害が異なり、営業再開にかかわる復旧・復興段階においてもそれぞれ異なる影響があるとのことでした。

地震前は付き合いがあって仲良しだったのにもかかわらず、地震の影響でだんだんと温度差が出てきて少しずつ分断が生まれているそうなのですが、そのような現状を踏まえて多田社長は、「そのような状況を乗り越えて、オール和倉やオール七尾になれるかがポイントだ」と話していました。

学生からの質問

多田社長は、学生からの質問を取り上げながら話を進めてくださったのですが、学生からは「学生ボランティアの役割は?」「震災を経ても変えたくない、多田屋の核となる部分は?」などの質問が挙がりました。

後者の質問をした学生に対しては、別の場面で「いい質問だったね〜」と多田屋のスタッフが声をかけていたのですが、スタッフの立場では聞きにくいことをたまたま代弁するような形になったのかもしれません。

多田社長は答えにくい質問も含めて丁寧に答えてくださったので、学生たちがいただいた学びは多かったのですが、スタッフの方々にとっても新たな発見や気付きを得られたかもしれないと、その後の学生とスタッフの交流の様子を見て感じました。経営者や従業員、様々な立場があってそれぞれ異なる思いをもっていると思いますが、今回の交流を通してそれぞれの関係性が解れるようなきっかけが生まれていたら嬉しいです。

立教チームのボランティアに対して多くのことを教えてくださる時間ではありましたが、学生ボランティアが媒介することで、現地の方々同士の対話を促進することができたとしたら、それもボランティアの大きな価値なのではないかと思います。

経営層である社長の話を伺った際に、長期的な復旧やその後の将来をどうしたいのかと「未来」への時間軸を見据えている思いが伝わってきた。

その一方で、従業員の方とお話ししていると普段は旅館に集まらず、館内の片付けよりもアルバイトして生計を立てている現状があった。「雇用がどうなるのか、今後の生活はどうなるのかという不安である」という声があることを知った。もちろん旅館・観光地の復旧も大事であるが、未曾有の状況下において現場レベルでは、復旧よりもまずは直近の生活をどうするのか、「現在」の時間軸を気にする人も多々いる現状を把握することができた。

多田社長が仰っていた、ボランティアは外部の人間だからこそ現地住民が言えることがあるという、ある意味現地の方の間を取り持つ仲介者としてとても大切であり、災害活動だけでなく復興に向けた街作りにおいても必要であるというお話を聞いてボランティアの役割というのが鮮明になってきた。

地震による館内の被害は?

社長のお話をお聞きした後は、多田屋スタッフの伊藤さんに館内を案内していただきました。

今回の地震における被害状況を確認して回ったのですが、館内の至るところで壁が剥がれたり、通路が割れたり、備品が転倒して壊れたりしており、地震の発生以降手付かずのままになっているところが多くありました。

大浴場の中にも入らせていただきました。お客さんにとってこの旅館に泊まる醍醐味の一つであっただろうこの場所も地震直後のままの状態になっていました。お湯も張られておらず、露天部分の柱もかろうじて立っているだけで、いつ倒れてもおかしくない状況とのこと。

これまでの活動を通して和倉の方々が温泉を誇りに思っていることを知っていただけに、スタッフの方がどのような思いで説明してくださっているのかを考えただけで、心苦しく感じました。

スタッフの方々と共に作業開始!

その後は、小グループに分かれてスタッフの方々と作業に取り組みました。

作業内容や作業場所は様々で、「客室の清掃」「備品の整理・運び出し」「商品の梱包」「屋外の清掃」などに取り組んだのですが、それぞれの活動場面では学生とスタッフの方々が積極的に会話している様子が印象的でした。

きっと全体では共有できないような話もあったはず。地震発生当時のこと、その後の生活、学生たちは何気ない会話の中から多くのメッセージをいただいたようです。

使用済みの歯ブラシなどが洗面台にそのまま置き去りにされていて、元旦当時のままの状態だった。

多田屋の従業員の方から、当日どういう行動をしたのかを教えていただいた。その際、全員が無事だったのは奇跡だとも述べていた。

スタッフの方がおっしゃっていた、「能登は見捨てられたと言われている印象があるけれど、そんなことないんだよね。」という言葉も印象的だった。

私たちの潜在意識やメディアの形成したイメージが、現地の人の閉塞感を強めてしまったりしてしまっているのではないかとも思った。

だからこそ、今回のように現地に来て情報を五感で得ることに意味があると感じた。

社長が前向きに、広い視野でこれからの復興を見据えているのだなと感じた。これまでの活動でお話しした方の多くは、「復旧」が全面的だったので、「復興」、それも地域や能登全体を包括して進んでいく人がいるのはとても明るいことだと思う。

その後の活動では、多田屋旅館までの長い道を清掃した。震災後の方が投げれられている(捨てられている)ゴミが増えたように感じるそうだ。実際ゴミは種類も数も多かった。観光客がいないので、地元の方が捨てているのでは、と言っていた。震災による環境の変化から心の余裕も無くなっているのだと思った。

こうした話を聞いていると、身近なところからの復旧と、先の未来が軸の復興はそのバランス?が難しいと感じる。現地では見据える先が人それぞれだから、自分たち学生ボランティアはその「それぞれ」を見て支えたり繋げたりすることが大切になってくるのかも知れない。

多田屋での昼食

活動後には、昼食をご馳走になりました。多田社長・スタッフの伊藤さんと一緒に食事をさせていただいたのですが、ここでも学生たちからの質問にたくさんお答えいただきました。

話題は社長と立教大学のつながりから、よりプライベートな部分へ。

内容はもちろんここに書けませんが、社長やスタッフの方々のお人柄や思いに触れることができて嬉しかったです。

NHK金沢放送局による取材

多田屋での活動の様子は、「NHK金沢放送局」の方々に取材していただき、その日のお昼のニュースで早速放送されました。

私たちは活動中だったためリアルタイムでの視聴ができませんでしたが、道中にお会いした地元の方々が紫色の立教ビブスに気づいてくださり、「テレビで見たよー!」と話しかけてくださいました。地元の方々の視聴率が高かったようで、私たちの想像を超える反響をいただきびっくりです。

全国ニュースでも放送されたようで、関東にいる方々からも「関東圏の電車内モニターで見た!」「たまたまニュースを見ていたら映っていて驚いた」という声をいただきました。

放送された内容は、下記のWEBページで公開されています。

ぜひご覧ください!

▼NHKニュース|石川県版

▼NHKニュース|全国版

活動スタート時は、見慣れない学生の群れに対する懐疑的な眼差しを感じる場面もありました。

しかし、「北國新聞」や「NHK金沢放送局」の方々に取材していただいたことで、少しずつではありますが、メディアがもつ影響力に助けられながら立教チームの活動を地元の方々に知っていただくことができました。

紫色の立教ビブスは、まさに立教チームとして第1弾から第2弾、そして今後に受け継がれていく「バトン」のような役割を果たしています。

▼

午後①:旅館「寿苑」での活動

午後は活動先を移し、2グループに分かれて活動しました。

活動先の1つは、私たちの宿泊先である「宝仙閣」と同様に宝仙閣グループに属する旅館「寿苑」です。学生たちは、ボランティア受け入れ担当者である同グループの帽子山会長とともに、館内の備品移動作業に取り組みました。

会長によると、これからグループ会社の営業再開を目指すためにオフィス機能を「寿苑」内の一室に設けるそうです。オフィス機能の有無は補助金申請などにもかかわるため、これからの経営再建に向けて重要な作業であるとのことでした。

早速、館内の一階部分にある部屋(オフィスにする部屋)に収納された備品を別の部屋に運び出す作業に着手しました。

動線の脇にあるお土産売り場はほとんど当時のまま。反対側のロビー部分には客室から回収した布団などの寝具が積まれており、活躍の機会を失った備品からはどこか物悲しさが漂っていたような気がします。電気が点いていないところも多く、暗い中での作業だったため、そのように感じたのかもしれません。

しかし、地震の前であれば、この場所は多くのお客さんで賑わっていたはずです。会長からお聞きしたお話からも、その時の賑わいや活気が伝わってきたのですが、地震前の様子が分かれば分かるほど目の前にある現状との差が色濃く感じられ、地震によって失われたものの大きさを実感しました。

思いの詰まった手づくりの旅館

休憩中や作業後には、帽子山会長から様々なお話をお聞きしました。

若いときに経験した職業やそれをきっかけに事業を起こした話、和倉でどのような取り組みをしてきたのか、今回の地震を経験して思うこと…。

会長の人生のハイライトを通して感じたのは、ブレない信念があること、それを同じ志をもつ仲間とともに自らの手で創り上げる会長の行動力でした。

特に印象的だったのが、会長とスタッフの方が手作りでこの旅館をつくってきたことです。元々あったこの旅館を買収して、立て直しに取り組んできた会長ですが、内装の多くを自分たちの手でつくってきたと話していました。

作業後に館内を案内していただいた際には、自作した箇所について教えていただいたのですが、自分たちで購入し敷き詰めた床材、自分たちでデザインしてつくった宴会場の壁、知り合いから引き取った材料を使ってつくった廊下の壁の装飾品、自分たちで設計し材料を組んだ鯉の水槽の酸素ポンプ、ここでは書ききれないほど多くの部分が専門業者ではなく、自分たちの手でつくられていました。

驚くべきはそのクオリティで、会長が話す「DIY」という言葉に似合わないほど素人がつくったとは思えない仕上がりなのです。その一つひとつについて製作時のエピソードとともに紹介してくださったのですが、その際の会長の表情はとても明るく誇らしげで、当時の喜びを追想しているようでした。

会長がどれほどの思いでこの旅館をつくってきたのか、大切にしてきたのか、話を聞けば聞くほど、この旅館への愛の大きさを感じました。

そんな大切な場所を今回の地震が一瞬で奪い去っていきました。

数十秒の間に生まれた損失は数十億だそうです。私たちにはそれらを背負う会長の苦悩を想像することすらできません。

会長と共に見て回った館内の被害状況は、言葉にできないほど凄惨なものでした。

このような状況に対して、私たちには何ができるのでしょうか。

館内を見て回った数十分間は、ほとんど会長の語りを聞くことしかできませんでした。その語りは、今回の地震の前後だけでなくこれまで積み重ねてきたことの全てに触れているようで、言葉の一つひとつが重く、会長の人生に直接触れているような感覚がありました。

私たちがその語りを自分の言葉に置き換えてしまうと何か大事なものが失われてしまう気がします。複雑で重く、それでいて熱い会長の言葉や思いに対して、軽い気持ちで同情するなんて無責任なこともできません。

私たちはボランティアとしての無力感を感じながらいたのですが、会長はそんな私たちに多くのメッセージをくださいました。

目の前の状況への理解も追いついていない状況の私たちでしたが、それでも今私たちにできること、私たちに託されていることを心に刻み、改めて復旧・復興にかかわることへの思いを強くしました。

寿苑で活動をする中で、目の前に大きな被害箇所があるにも関わらず、自分自身にできることは荷物を運ぶことのみであった。実際、荷物を運ぶことが営業再開の助けになり、お話を伺うことが精神的な負担の軽減につながるのかもしれないが、地震の大きな被害を目の当たりにしたからこそ、自分自身が現状できることに対して不甲斐なさやもどかしさを感じた。

旅館の被害の激しさ、一つひとつを作り上げた想い、これまでの人生経験どれも重かった。言葉は重いだけでなく力強かった。会長の若い世代への期待や言葉、お話しできたことをしっかりと刻んで努力し続けることが、ボランティアとして関われた自分にできることだと思った。

寿苑で得た感情や学びは、言葉にしてしまうと純度を落としてしまいそうで、自分の言葉で表象することはまだ恐れ多い。私が享受したことは、会長の想いのほんの一部にすぎないと思うし、それでわかった気になってあれこれと身勝手な感情を抱くのはお門違いなことなんじゃないかなどと考えるとまだ言葉が出てこない。でもきっと、いつか自分の人生経験値が上がった時に、後からこの経験に対して意味づけできるようになるのではないかと期待したい。

午後②:「和倉温泉お祭り会館(和倉温泉観光協会・和倉温泉旅館協同組合)」での活動

もう一つのグループは、「和倉温泉お祭り会館」で活動しました。同施設は、青柏祭の曳山行事がユネスコ無形文化遺産に登録されたことをきっかけに、祭り文化を通した新たな人の流れを創出できるようにと、当時の「和倉温泉観光会館」をリニューアルして開館した観光拠点です。

現在は地震の影響で営業休止となっていました。

本プロジェクトにおける第2弾の活動の多くをコーディネートいただいた「和倉温泉観光協会・和倉温泉旅館協同組合」の事務所も館内にあるのですが、今回はその倉庫内整理の作業を行いました。

この日は、地震の影響でひしゃげてしまった棚から荷物を運び出す作業を実施。新しい棚と入れ替えるために、まずは倉庫の外へ荷物を移動させました。

他にも、館内に保存されていた輪島塗の漆器の整理・梱包・再収納作業なども行いました。

「お祭り会館」という名前のある通り、備品は祭事関連が多かった。こんなに色んなイベントを行っていたのだなと知った。

ボックスに収納した輪島塗の食器は周囲の寺院から寄付?されたものだと伺い、本来であれば仕舞われることの無い物だと感じ、やるせない思いがあった。

食器類がカビていたのを見て、小さい事に手をつけられないほど今起きている問題の大きさを認識することができた。

夜のふりかえり+「立教チームとして目指すもの」の整理

この日のふりかえりも、Miroを使用しながら前日までと同じ流れで実施したのですが、それに加えて前日の夜に合意形成をした「第2弾の活動における方向性を定めること」、「それをみんなの思いを重ね合わせるところから始めていくこと」に着手し、提案者である2名の学生を中心にその取り組みをスタートさせました。

まず取り組んだのは、メンバー一人ひとりが「立教チーム」をどのように捉えているのか共有することです。

今回の活動開始前にはそれぞれ個人目標を設定しており、毎日それに対するふりかえりも実施しているのですが、「それぞれが立教チームに何を求めているのか」「立教チームとして活動する価値をどのように考えているのか」などについては、共有する機会がありませんでした。

そこで、一人ひとりが考える「立教チームとして目指したいこと」を付箋でMiro上に貼っていき、それらを円状に並べ整理したり、統合したりしながら、共通点を探っていきました。

ここでの作業のゴールは、多様であるみんなの考えを無理やり一つにまとめることではなく、いくつかの共通点に見出すことだったのですが、とはいえそれぞれの思いも考えもバラバラで、それらを整理することに苦戦。

話し合いの進行役を担った提案者の2人がなんとかみんなの思いや価値観を引き出そうとするのですが、その熱量や働きかけがむしろ話し合いを混乱させてしまう場面もありました。自分の思いとは裏腹に、なかなか円滑にいかない進行。どんどん表情が曇る提案者の2人…。他のメンバーと大きく熱量に差があるわけではないのですが、いつの間にか2人の思いを実現させるために他のメンバーが気を遣うような発言も出てきてしまいました。

これでは、「立教チーム」として目指すものをまとめていくというよりも、2人のわがままに他のメンバーが従うような形になってしまいます。当然、このような状況は2人にとっても他のメンバーにとっても本意ではありません。全員が熱量をもって取り組んでいるものの、状況は好転せず、なんだかうまく歯車が噛み合わないような時間が続いていきました。

結果的に話し合いが大きく進むことはありませんでしたが、それでも一人ひとりが考える「立教チームとして目指したいこと」を共有する中で、それぞれの考えがどうやら、『①和倉に対して取り組むこと』『②社会全体に対して取り組むこと』の2観点から整理できそうだということがわかりました。

進行役を担った提案者の2人の記録にはこのように書かれていました。

今日の振り返りでは、みんなの目的意識を共有した。みんな真剣に考えてくれていてうれしかった。

しかし、私のファシリテーターとしての能力の低さに気づかされた。提案者であることが、発言にその内容以上の意味を持ってしまうことの難しさを感じ、うまく進められなかった。自分のエゴの押しつけになり、みんなが私の想いや理想をかなえようとする話し合いにはなってほしくなかった。そう考えると自分の意見も安易に発言できなくなっていったし、段取りもわるく、この話し合い自体の目的がどんどん見失われてしまっていくのを感じた。

自分はプレイヤーとして話し合いに参加するべきであり、その方が自分に向いているのではないかと思った。

今日の話し合いでは、自分の計画性のなさという弱みが露呈してしまった。事前に他のメンバーに進行について相談していたのに、自分の理解力と語彙力が欠如していたのか、フレーム39(※Miro上のボード)に全員の目的を記入してもらい、それを発表してもらうという流れの中でみんなを混乱させてしまったと反省している。

話し合いのあと、げんきさん(※ボランティアコーディネーター)と三人で短時間の反省会を行った。みんなの夜のプライベートな時間を奪ってボランティア活動の目的を作るという渦に巻き込んでしまうことも申し訳なく思っていたし、やはり自分の計画性のなさといつも誰かに頼ってしまう部分がスムーズな進行を妨げていたのだろうと考えていたらいつの間にか泣いていて、自分が誰よりも一番驚いた。

(中略)今日の出来事を通して、自分はいっぱいいっぱいになるとその整理に時間がかかり、司会進行はおろか自分の意見も言えなくなるタイプなのかもしれないと気づいたので(ただの不器用)、夜のうちに考えを整理して、どうすれば皆の意見を平等に引き出して共通目的をつくることができるか考えようと思った。

現地での活動は残り2日。全員でのふりかえりができるのは、翌日の夜の1回のみです。みんなの思いは形になるのでしょうか。

〜5日目:8月20日(火)の活動〜

5日目は、午前中に全員で活動を行い、午後は3グループに分かれて活動しました。第2弾でボランティア活動を実施するのは、この日が最後です。

午前:「わくたまくんパーク」での活動

午前中は、七尾湾を見ながら足湯に浸かれる観光スポット「湯っ足りパーク」に隣接する「緑地ひろば(わくたまくんパーク)」にて、園内に設置されている「わくたまくん」のオブジェを清掃しました。

ところで皆さんは、「わくたまくん」をご存知ですか?

わくたまくんとは・・・

和倉温泉を発見したとされるシラサギが産んだ『たまご』です。頭にはコテコテのタオル。オレンジ色のバッグには、3つ子の温泉たまごが入っていて、いつも一緒に遊んでいます。温泉たまご達はうれしくなるとみんなのところに転がっていきます。キャッチすると幸せになれるとか☆『ワクワク、ランラン、ゆっくり過ごそ。』が合言葉の和倉温泉をこよなく愛するキャラクターです。

和倉温泉地域では、観光マップや屋外の案内表示などの至るところで、このマスコットキャラクター「わくたまくん」を目にします。

地震後に「和倉温泉観光協会・和倉温泉旅館協同組合」が実施したクラウドファンディングでは、被災地復興を願う声とともに、わくたまくんへの愛ある応援メッセージも多く届いたそうです。

地域のシンボルのようになっているこの「わくたまくん」ですが、公園内に設置されたオブジェは、風雨にさらされ、汚れが溜まっていました。

このままでは、観光者受け入れが本格的に再開した際に活躍できません。

本来の輝きを取り戻せるよう、その汚れを洗剤やスポンジを使って洗い流して、綺麗にしました。

作業の途中には、本学卒業生である長谷川滋さん(経済学科・卒)と奥様である加賀屋の女将さんがお越しくださり、労いの言葉をいただきました。

予想していなかった思いがけない機会でしたが、ここでも現地の方・そして本学卒業生の厚意に触れ、私たちの活動を後押ししていただいた気がします。ちなみに、この日の昼食もご馳走になりました。

これにて午前の活動が終了!

観光客が増え、多くの方にわくたまくんを見てもらえたら嬉しいです。

わくたまくんの像を綺麗にした。汚れが落ち、心なしか明るくなった姿を見て、この5日間でわくたまくんにとても愛着が湧いていたことに気がついた。和倉の街を笑顔にしてきたのだろうし、これからもしてほしいと思った。

▼

午後①:「少比古那(スクナヒコナ)神社」での活動

午後の活動では、3グループの内の1つが宝仙閣から徒歩5分ほどのところにある「少比古那神社」で、受け入れ担当者の方と共に境内の草刈りなどを行いました。

「少比古那神社」は、夫婦御神木などが人気で、和倉温泉内で実施されている「七福神福々めぐり」のチェックポイントにもなっています。

元々は立派な石鳥居があったそうなのですが、地震の影響で折れてしまい、現在は根本の部分からしか、その痕跡が窺えません。階段をあがると同時に迎えてくれる狛犬や石灯籠の多くも、地震の影響でほとんどが壊れてしまっていました。

境内には、雑草が生い茂っていました。入口付近の草刈りから始めたのですが、量が量であるためになかなか雑草が減りません。気温も高く、写真でみる以上にハードな作業でした。

途中、交換し終えたしめ縄の片付け作業や休憩を挟みながらも着実に作業を進め、最終的には境内の奥の方まで見違えるほど綺麗になりました。

災害による影響が住民の方々の日常を確かに変化させており、これまで当たり前のように行われていた軽作業にも着手できない現状があるようです。

ここでの活動に限らず、様々な場所でそのような声を直接お聞きしました。

活動前には、この支援が「復旧・復興に向けた支援」と言えるのか、住民の方々が本来やるべきことをボランティアとして奪っていないだろうかという悩みを抱えていました。ボランティアへの依存を助長するようなかかわりは、むしろ現地の復旧・復興の足を引っ張ってしまうからです。

ただ、実際に作業場所を訪れ、受け入れ担当者の方とお話ししてみると、そこでの課題がたしかに災害によって生じたことを確認することができました。もちろん全ての課題が災害によって新たに生まれたものではなく、元々その地域に潜在的にあったもので、災害がそれを加速させた部分もあります。

だからこそ、災害前の状態に戻すということ(復旧)よりも、これまで大切にしてきたことを残しつつさらにより良い状態を創っていくような営み「創造的復興」が求められているのだと実感しました。

神社での草取り。以前までだったら(復旧・復興支援としての)ボランティア活動とは思わなかったであろう活動も、今回そのようなニーズこそ災害と密接に関わっているということを日が経つにつれ知れたから、新たな視点で取り組めることができた。

神社の鳥居は倒れてしまったらしく、すでに無くなっていた。対の狛犬も一方が倒れていたし、灯籠も崩れてしまっていた。どこにも増して人々の思いや願いが集まる場所なので、生活に直接関わらなくても復旧してほしいと個人的に思いながら取り組んだ。

活動をしていく中で、縄の結び方などを何度も根気よく教えてくださった。「帰ってもやってみてね」と言ってもらえて嬉しかった。単に作業をお願いされるボランティアではなく、学生の自分だったからこそ会話が生まれて共に活動できた気がした。

午後②:旅館「のと楽」での活動

「のと楽」では、旅館の目の前にある海岸の清掃を行いました。

これまでは「のと楽」のスタッフの方が定期的に掃除をしていたそうですが、現在は旅館が休業中で人手不足なこともあり、なかなか手がつけられていない状況だったそうです。

砂浜には漂流物やゴミが溜まっている様子でした。

海の反対側には能登島が見えるのですが、地震発生後はこの能登島によって津波が打ち消されたおかげで、和倉まで届くことがなかったそうです。

そのせいか瓦礫などの漂流物はなく、生活ゴミがほとんどでした。

流木などは重量があり、砂浜から引き上げるのに一苦労。旅館のスタッフの方々と協力しながらなんとか引き上げ、なんとかトラックに積み込みました。回収した漂流物やゴミは、トラックで指定の回収場所まで運ぶそうです。

小さなビーチだったが、たくさんのごみや瓦礫、海藻があった。夢中になって作業した。だんだんきれいになってゆく感じが心地よかった。

ビーチの清掃など生活に影響を与えるものでなくても、放置してしまうことで営業を再開する際の障害となってしまうため、ひとつひとつ取り組んでいくことが必要。ボランティアがこうした活動を担うことで後の復興を支えることができるのではないかと感じた。

暑い海での活動は湿気も酷く大変でしたが、活動の途中には通りすがりのご婦人から差し入れのアイスキャンデーをいただいて、疲れた体を癒やす場面もありました。のと楽スタッフの方と一緒に美味しくいただきましたが、そのご婦人は旅館を出入りされている業者スタッフの奥様とのこと。

私たちの活動への労いに心を温めるとともに、旅館の営業再開を多くの人が待ち望んでいるのだなと感じました。

午後③:「和倉温泉お祭り会館(和倉温泉観光協会・和倉温泉旅館協同組合)」での活動

「和倉温泉 お祭り会館」では、前日と同じメンバーが作業の続きを実施。

倉庫内に新たに設置された棚に、前日運び出した備品を再度収納しました。

作業後は、現在地震の影響で営業休止となっている「お祭り会館」の展示ホール内をご厚意で見学させていただき、青柏祭(青柏祭の曳山行事)、能登島向田の火祭、石崎奉燈祭、お熊甲祭(熊甲二十日祭の枠旗行事)など、七尾市を代表する祭り文化に触れさせていただきました。

伝統を引き継ごうという未来に向けた思いが伝わる展示がある一方で、今だ修復されていない崩壊した壁があり、思いと現状のギャップに複雑な気持ちを抱いた。

はじめは地域活性化とこのボランティアとの関連が掴めていなかったが、地域の衰退は震災を通して浮き彫りになった問題であり、これを解決することこそ復興であると分かった。その意味で、私たちが現地の人とともに活動していく必要があることだと納得した。

当初、お祭り会館のエントランス部分は、至る所に積もっているほこりや沢山の荷物、ドアの近くには蟹の死骸などがあり、長期間放置されていたことが一目瞭然な雰囲気だった。さらに作業中でも点灯できず、どんよりした様子の場所だった。

しかし、今日は会館内も清掃され展示物等もライトアップし、明るい会館内の様子が見られた。職員さんたちも展示物の説明を活き活きと学生にしてくださり、会話する空気感もとても明るくなった。2日間を通して、このような徹頭徹尾で自分たちが作業を行い、少しでも復興の手伝いに寄与することができたのかなと感じることができ、嬉しかった。

前日は見ることのなかった展示室に入らせてもらうことができた。相手のしていることや関心に自分も興味をもってみることで、距離が縮まった気がした。

展示室を見るまで会館の地震による被害は倉庫の棚だけだと思っていたが、そんなことはなく、シアタールームの壁や展示品を保護するガラスにヒビが入っているのを見つけた。スタッフさんが言うには旅館のように海沿いではなくて地盤がしっかりしていたので被害が旅館より大きくないと言っていたが、比べているのが旅館なだけで壁の骨組みが剥き出しになっていたので十分大きい被害を受けていると感じた。

最後に、「和倉温泉観光協会・和倉温泉旅館協同組合」の宮西事務局長から学生へのメッセージをいただき、活動が終了。

わくたまくんも出てきてくれて、たくさん触れ合うことができました!

夜のふりかえり。そして…

現地でこのメンバーと夜を過ごせるのは、この日が最後です。

この日は屋台村に行かず、夕食後はすぐに「ふりかえり」を実施。その後の「立教チームとして目指すこと」をまとめる話し合いに、多くの時間を費やしました。

これまでのように一日の活動を全体で振り返った後、チームの方向性を決める話し合いへ。「今日で決め切らなければならない」というプレッシャーもあり、不安や緊張感が入り混じった雰囲気が漂います。

そんな中、これまでと大きく変わったことがありました。提案者である学生2人が前日の課題を踏まえて話し合いの進行役を別のメンバーに委ねる決断をしたのです。

自分の提案から始まったことであるが故に、「自分の力でみんな引っ張らなければ」と強い責任感をもっていたことも知っています。うまく議論をファシリテートできない中でも、「誰かにこの役割を委ねることで、その責任を放棄することになってしまうのではないか」と葛藤していたはずです。

それでも、他のメンバーを今まで以上に信頼し、強い覚悟をもってこの提案をしてくれました。

これまでの論点整理を別の学生メンバーが、話し合いのファシリテーターをボランティアコーディネーターの齋藤が担当し、最後の話し合いがスタート。

最初に取り組んだのは、話し合いの前に「この話し合いによって決めること」を整理し、その順序を決めることです。

加えて、話し合いを終えた後のみんなの状態(ゴール)を具体的にするために、全員が何を目指して話し合いに参加すればよいのかという前提部分のすり合わせを行いました。前日の話し合いでは進行役と参加者の立場がはっきりと分かれてしまったことで、それぞれが話し合いを通して実現したいことにすれ違いが生ていました。結果的に、進行役も参加者も話し合う目的を見失っていたのです。

そのため、この日の話し合いでは全員が同じ立場で対等に話し合えるような場をつくること、話し合いを通して実現したいことに対して同じイメージを全員がもてるようにすることから、丁寧に進めていきました。

▼この話し合いで決めること

1.第2弾のチームとして目指すこと

2.活動報告会の実施方法

3.活動報告会に実施に向けて今すべきこと

▼みんなで目指す「話し合い終了後のみんなの状態」

・「立教チーム」として目指すものが短文で表現されている。

→その文章は、複数あってOK

→その文章は、何かを否定するものではない。

・文章に対して、チームメンバー全員の解釈が一致している。

→そのために、文章に具体性をもたせる。

→そのために、他者の考えに共感したり、前向きに受け入れたりする。

→そのために、自分の考えをぶつける(議論を広げるのではなく深める)

以上が、今回の話し合いの前提です。

前日の話し合いでは、立教チームとして目指したいことが『①和倉に対して取り組むこと』『②社会全体に対して取り組むこと』の2観点から整理できそうだということが分かっていましたので、それぞれの観点を出発点にしながら、前日共有したそれぞれの思いをさらに深堀り、メンバーが共感するキーワードを抽出していきました。

キーワードを出すところまではスムーズにいっても、それをつなげて文章にすると解釈の幅が広がり、そこに込めた思いが見えづらくなっていきます。

文章化にあたっては、本当に多くの時間を費やしました。小まめに休憩を挟んだのですが、驚くことに学生たちはその時間ですら近くのメンバーと熱心に意見交換していました。提案者か賛同者かといった立場の違いなどはもう関係ありません。全員がそのような姿勢ではこの日の話し合いに取り組んでいたのです。

話し合いは少しずつ、でも着実に前に進んでいきました。具体的な表現を比較したり、別の角度から捉え直したり、別の言葉で言い換えたりしながら、ああでもない、こうでもないと、それぞれの考えを重ね合わせる中で、キーワードとして適さないものが確認でき、それらが削ぎ落とされ、少しずつ洗練されてきたのです。

「よく理解できないな」「自分は違う考えをもっているな」そんなときも勇気をもってみんなに共有してくれたので、妥協せずに文章化に取り組むことができました。

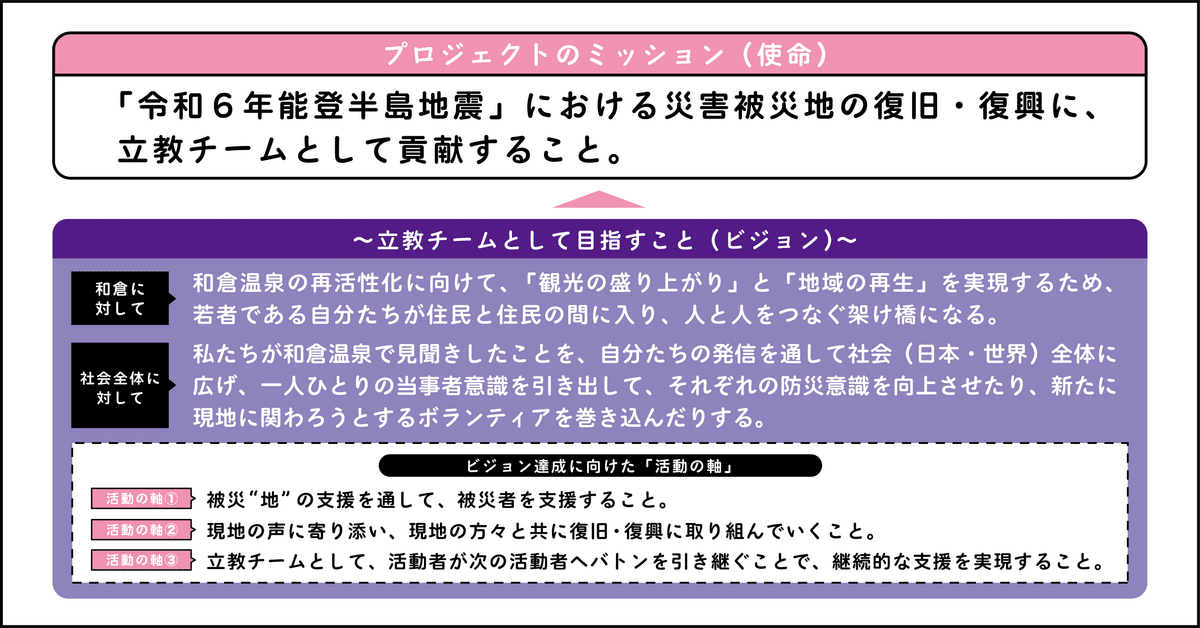

結果的には夜遅くまでかかってしまいましたが、なんとか「立教チームとして目指すこと」がまとまりました。一つまとまるごとにみんなで称え合い、最終的には3つの文章が完成。その内容は、以下のとおりです。

▼和倉に対して

和倉温泉の再活性化に向けて、「観光の盛り上がり」と「地域の再生」を実現するため、若者である自分たちが住民と住民の間に入り、人と人をつなぐ架け橋になる。

▼和倉をはじめとする社会全体に対して

私たちが和倉温泉で見聞きしたことを、自分たちの発信を通して社会(日本・世界)全体に広げ、一人ひとりの当事者意識を引き出して、それぞれの防災意識を向上させたり、新たに現地に関わろうとするボランティアを巻き込んだりする。

本プロジェクトには、第1弾の実施前から設定している目的が存在しますが、活動日数が増えた第2弾の活動を通して、「その目的があまりに抽象的であり、メンバー一人ひとりが活動中に意識できるものではない」という課題に直面しました。

そんな中で、学生たちが現地の方々から聞いた声や見たもの、感じたこと、それぞれの思いを整理し、可視化したものが「立教チームとして目指すこと」です。

これらは以下のように整理されます。

活動を終えた最後の夜にこれがまとまったため、提案者の2人が目指していた「チームとして同じ絵を描き、その共通認識をもって現地活動を行うこと」はできませんでしたが、それでもその過程で自分たちに求められていることを考え続け、チームとしての意識を高めながら活動を行うことができました。

さらに、ここでまとめたビジョンは、プロジェクトにおける次回の活動を引き継がれます。それによって、より良い活動につながっていくはずです。

これまで続けてきた話し合いについて、メンバーはどのように受け止めたのでしょうか。

振り返りでは、目的意識の再確認から価値観の共有を経てチームで目指すものなどを話し合ってきた。3日目の振り返りでその提案を聞いた時、不安はあれど全員で意識を向けることができると思い賛成だった。チームとしての活動はもちろん、自分の中にある核や軸をもう一度見つめ直す機会になった。

夜の話し合いでは、前日までと比較し、より皆が同じ目標・ゴールに向け議論を行うことができていたと感じた。昨日に一度全員の思いを共有したことは、相手のことを相互理解する思いを持ちながらディスカッションを行う環境作りとして、とても意義のあることだったと考える。

活動への参加動機がさまざまである事や、それぞれの活動内容が違ってくる中で(最終日まで残ったA・C日程の)13人がそれぞれ違った部分に目を向けるようになっていたが、それを共有することで和倉への考えを深めることができた。

また、提案者の2人のこの日の記録には、次のように書かれていました。

ファシリテーターはげんきさん(※ボランティアコーディネーター)にお願いすることにした。ここで自分がその役目を降りて誰かに任せてしまったら、自分から始めたことを途中で投げ出したように自分でも感じ、他人から見てもそう感じさせてしまうのかなと思ってしまっていたが、話し合い自体をみんなのものにするため、成功させるためには自分がこのまま進めるべきではないと思った。

げんきさんの話し合いの進め方には、今の自分に必要な学ぶべきことがたくさんあった。物理的に同じ方向を向くディスカッションは、みんなの視点も思考も同じ方向に集める力をもっており、大人数での話し合いにもってこいだと思った。ビジュアル的整理の仕方も効果的で、頭の中を、第三者が言語化・ビジュアル化してくれる感覚がなんとも気持ちよかった。みんなも同じ感覚だったらいいなと思う。

私にとっては、あんなに全員で同じことに同じ熱量をもって自分の思考をフルに活用してディスカッションしたのは初めての経験だった。これが私の個人的すぎるモヤモヤの感覚から派生したものとは思えなかったし、私の目指していたゴールはとっくに超えたフィールドまでげんきさんをはじめとする仲間が持って行ってくれたと思うと感謝の気持ちでいっぱいだ。

だからこそ、現地での活動が終わっても私たちの目標を達成するまで、数多の手段を活用してみんなと同じ方向を向いていたいと思った。また個人的な話になるが、2024年夏、このプロジェクトに参加したこと、この仲間と出会えたことは私にとってとても大切な経験になったなと思う。

3日目から全体で始まった”目的”を作るための話し合いは、元はと言えばA・B(日程の)女子が2日目の夜に個人が感じていたもやもやや疑問を言語化して昇華するために話し合っていたことが発端だ。

だから、2日目の夜の話し合いに参加していた自分もファシリテーターを務めるべきだったのに、自分が元々こういった話し合いの場では聞き役になりがちなことと、主体性と計画性がないせいで迷惑をかけてしまった。

また、最初の頃は皆のプライベートな時間を使って夜遅くまで話し合いを進めることに対して申し訳なさを感じてしまっていた。

でも、最終日にげんきさんがファシリテーターとなり、皆が同じ方向を向いて意見を出しているのを見て、この話し合いは価値のあることで無駄なことではないと感じることができた。

個人的に、自分はこんなに真剣に何かと向き合った濃密な話し合いをしたことがなく、話し合いの際も皆が出す意見に心の底からの賛成と納得をしてばかりだったけど、全員との話し合いに至るまでのプロセスも話し合いの成果も、確実に自分の成長に繋がったのではないかと思う。夜遅くまで話して目的の解釈一致をしていく中で、皆のチームワークが格段に良くなっているようにも感じた。

こんなにひとりひとりの意見が尊重されて誰も取り残さないような話し合いの場はあまりないと思うから、自分は本当に良いメンバーと良い環境下にいるのだなと実感した日だった。

この2人の提案により、間違いなく「立教チーム」の意識や連帯感は高まりました。常に「自分たち学生ボランティアに求められていることは何か」を考え続けることになっため、活動をただこなしていくような学生は一人も生まれませんでしたし、それぞれが積極的に住民の方々と関わりながらそのニーズに寄り添おうと行動し続けました。

また、被災地には簡単に言葉で表現できない現状が数多くあるのですが、メンバーみんなでお互いの思いが共有できるようにと言語化に取り組んだことは、自分たちの学びや現地の方々から受け取ったものを整理するうえでも重要なことだったように思います。

勇気をもって自分の思いをみんなに伝え、巻き込み、そして現地での活動を豊かにしてくれた提案者の2人を誇りに思います。

〜最終日:8月21日(水)の活動〜

活動報告会に向けた準備

いつものように朝食を終えた後は、バスの乗車時間まで余裕があるということで、大学内で行う活動報告会の準備に取り組みました。

3日目にB日程のメンバーがそうしたように、「七尾市街地の被害状況を確認しに行く」などの選択肢もありましたが、全員で話し合い、「現地にいる間に活動報告会に向けた準備を進める」ということを決めました。

前日も長く話し合っていたので、みんな疲れが溜まっていたと思いますが、みんなでまとめたビジョンを達成するために、自分たちがすべきことを熱心に話し合って、活動報告会に向けた具体的な準備を進めていました。

帰路へつく

お世話になった宿泊先「宝仙閣」の方にお礼を伝え、路線バスで和倉温泉駅へ。

6日間しか滞在していませんが、駅の景色に小さな変化がありました。初日は、地震の影響でボロボロに崩れてしまった駅から路線バスの停留所までの道を慎重に歩いたのですが、その道の工事が始まっていたのです。少しずつではあると思いますが、それでも着実にまちの復旧が進んでいることを実感しました。

とはいえ、復旧・復興までの道のりは長そうです。金沢駅まで向かう特急からは、崩れたり、ブルーシートで屋根が補強されたりした家屋が見え、元の生活とはかけ離れた現状が確認できました。

帰りの車窓から見た家々の被害状況が行きとほとんど変わらず、胸が詰まる思いだった。まだまだ完全な復興には程遠く、改めて継続的な支援の重要性を強く感じた。

金沢駅に到着

解散場所にしていた金沢駅では、本学の卒業生である長谷川滋さんと奥様である加賀屋の女将さんのご厚意で昼食をご馳走になりました。

2日目・5日目の昼食もご馳走になり、自分たちが貢献した以上に多くのものをいただいているのではないかと感じるほど。

いただいた美味しい料理で、心とお腹を満たしました。

これにて第2弾における現地活動は終了。

残りの活動は、大学内で開催する活動報告会のみです。

現地での活動を振り返って

活動を終えた学生たちは、何を感じ、何を考えていたのでしょうか。

学生たちが今回の活動の全体をふりかえって記した記録の一部を紹介します。

今回の活動で学んだことは、メディアが放映する被災地の状況と実際の状況には大きな乖離があるということだ。メディアの放映頻度の減少が人々の震災の記憶を風化させてしまい、世間全体に能登はもう支援するまでもないくらいに復興が進んでいるのだろうと錯覚させてしまうのではないかと考え、実際に自分もプロジェクト参加前には同じような状況に陥ってしまっていた。

ボランティアとして直接現地の状況を目にすることで、振り返りの中でも話題に上がっていた当事者意識というものが芽生え、現地のために今自分が何ができるのだろうかと考える機会になったと実感した。学生ボランティアという立場上、瓦礫の撤去といった危険が伴う作業には貢献できなかったものの、被災地の人々がどんな和倉という地域にどのような思いを込めており、復興への希望を捨てずにいる姿勢に寄り添って傾聴の態度を示すことで私たちが被災地の方々の理解者として、心の拠り所になれるのではないかと活動を通して考えた。そして、この活動で得た経験を人から人へ語り継ぎ、少数でも構わないから一人でも多くの人が次の被災地の方々の理解者になれるよう情報発信や報告会に向けて準備することが、実際に現地に行った私たちの務めであると考えた。

今回のプロジェクトに参加する前、そして1、2日目の私は受け身だった。ボラセンが組んでくれたボランティア活動をただこなせればいいと思っていた。しかしながら、先輩メンバーの方々は積極的に自分事としてこのプロジェクトに臨んでいることを知り、皆との多くのミーティングを通して、このプロジェクトに対して主体的になることができた。当初はプログラム通りに取り組んでいたが、自分が目標としているところは何なのかを自分の頭でよくよく考えて、そこに必要なアクションとして、現地の人々に防災についてのお話を聞きにいくことができた。

帰ってきてからは、家族と一緒に防災体験学習施設に行く予定を立てたり、防災士の資格を取るための講座に申し込んだりと、今回のプロジェクトに参加することができて、自分と家族の防災意識・そして当事者意識を確実に高めることができたと実感した。ここで得られたことをこのプロジェクトに参加したメンバーだけでは終わらせず、そして何より能登のことを決して風化させないように、今後もサークルなども活かして長期的に取り組んでいきたい。

被災地支援のあり方を多様に捉えることができた。災害ボランティアは瓦礫や備品を運ぶ物理的なものだけではない。様々な形でニーズがありその声を聞く引き出す、こともボランティアにできる支援の一つだと考えた。ただ作業を行う/行ってもらう関係ではなく、同じベクトルを向いている感覚が重要だと思う。青林寺さんのように一緒に手を動かしながら取り組むことが契機になることもあるし、同じ方向を向いているからこそ日常的に行っていた作業を任せてもらう(入り込ませてもらう)こともある。一般にイメージされる災害ボランティア・被災地支援をもっと柔軟に広く捉えることができた。

現地に足を運ぶこと、自分で見聞きする・感じることの重さを知った。自分が見聞きしたことを伝える時にも同じことが言えるが、ニュースや新聞などで見る被災地はいくつものフィルターがかかっているように思う。今回こうして街と人々と関わることができたのは本当に良かった。実際に足を運んで得た経験から、自分は 増加した関係人口のひとり だという意識を持つようにしたい。

余所者ではあっても完全な邪魔者ではないのかなと考えることができた。初日は学生ボランティアとしての意義や取り組む姿勢がわからず、これでは邪魔者になるだけだと思っていた。その後活動を通して、確かに外部からきた余所者ではあるが、でもだからこそ生み出せた意味を感じた。学生だから聞けたこと話せたこと動けたことは多くあったように感じる。

個人目標を振り返ってみると、今回の活動を通じて根底から考えが変わったような気がするし、またそれが大きな収穫になった。6月に一般ボランティアとして奥能登に入り、いらなくなった家財などを被災した家から搬出した経験から、自分の中の災害ボランティアはいわゆるそうした直接的活動のことだと思っており、和倉に着く前は今回の活動は果たして災害ボランティアといえるのか疑問に思っていた。

しかし、青林寺から始まり多田社長のお話など様々な活動を通じて、災害前からあったニーズが災害によりさらに深刻に、可視化し、そのような身近な活動にこそ現地のニーズが隠れているということがわかり、ボランティアの役割というものが自分の中でより鮮明に、深みも増した。

それだけではない。ボランティアには情報を内から外へ発信する役割だけでなく、被災地内においても、内から内への情報の仲介者として大切な役割を持っていることがわかった。これらのことが、今回自分の中で最も印象に残ったことである。

その他にも多くの活動、見聞きしたこと、ミーティングでの意見交換などを通して自分のボランティア観が新しくなった。きっとこの先、また能登にボランティアをしに行ったり、はたまた他の地域でボランティアをしたりしてもその都度新たな考えがわくだろうなと思うと、うまく言い表せないが「深いな」と感じたし次に繋がる気がした。

今回は2泊3日という短い期間だったが、学生ボランティアとしてできることが何なのかを考えるいい機会になった。

まず、青林寺での経験を通して、ただ、機械的にボランティアの活動を行うのではなく、現地の人と話をし、関係を築いていくなど、学生、そして外部の人だからこそ話しやすく、心を開いてもらえる存在だと言うことに気付かされた。事前学習において、掲げた自分の目標に関連付けると、今後継続してボランティア活動をしていくといった際に自分の役割を意識して行動していくことが大切だと思った。

また、自分がボランティアとして何がしたいといった事ではなく、現地の人が何をして欲しいというニーズに応じて活動をしていかないと、自分の気持ちだけが先行してしまい現地の人の為にならない可能性があったり、自分の中で居た堪れない気持ちになったりなど、よく無い側面が生まれてしまったりするので、ニーズを理解するといった点も重要だと感じた。

他にも、人と意見を共有するということに大きな意味を感じることができた。ボランティアに対して、それぞれが違った意見を持っているということを知ることができて、自分の考えに対して批判的になったり、相手に影響を与えるなど、集団でボランティア活動をするという利点を存分に得ることができた。

私は2泊3日の日程で今回のボランティアに参加したが、到底2泊3日だけでは考えきれないほどの課題・問題に直面した。第一に、学生がボランティアに参加することの意義について非常に考えさせられた。私たちは資格や何か特別な技術があるわけでなく、水道工事や道路工事など直接的に復興を支援できるわけではない。実際にコンビニの店員さんにも「やることはある?」と聞かれたり、その上で私たち学生がこのようなボランティアに参加し、どのような方法で復興を支援するのかを非常に考えさせられた。この点では2日目の青林寺での出来事がまさに学生がボランティアをする意義が詰まっていたように思えた。私たちが実質的に行動して復興支援できることはせいぜい掃除や片付けくらいだと考えていた。しかし、交流を通して行く中で、半年ぶりの坐禅をしていただけたり、被災者にとってなにかしら新たなアクション・きっかけを作れたことは学生ボランティアだからできたことなのかなと思う。必ずしも物理的復興が全てではないということを身をもって体感した。

私が参加したボランティアの活動中で一番印象に残ったことは、やはり現地の人の声を聞けたことである。第一弾の参加者との交流の際、引き継ぎとしてもっと現地の人々と交流して話してきてほしいと伺った。特に屋台村では震災当時の状況を詳細にお話ししていただいた。その中で印象に残っている言葉は「まさか私たちが」という言葉だ。何気なく東京で暮らしている私たちに日頃の防災意識を強く考えさせられる言葉であった。

今回のボランティア全体を通して和倉・七尾の人々は非常に若者の力を必要としていることがうかがえた。いかにこの現状を若者が発信して行くか、若者がこの現状を作り変えて行くか、若者がバトンを継ぐことが和倉復興の鍵になるとつくづく感じ取れた。

半年経った今でも尚、大小関係なく色々な場所が倒壊したままだったり、通常営業は勿論の事、普段から行っていた草むしりや手入れなどの日常的なルーティーンすら出来ていなかったりといった現状があるという事に驚いた。珠洲市や輪島市が優先されているからまだ行政の手が行き届いていないという面と、自分たちの方が被害が少ないからと、大げさに言えば自己犠牲的な感じになり声をあげ辛いという面もあったりするのかなと勝手ながら思った。観光に直結する場所の復興・復旧をお手伝いするのも、町全体の活気を取り戻す事を思うと必要な事であるのに違いはないが、一個人に寄り添ったボランティアもしたいなと、今後の個人の目標として思った。

また今回、短い時間ながらボランティアを行ってみて、その在り方について考え直す機会になった。立教大学の学生であるという繋がりで、少々恩恵を受けすぎたのかなと悩んだ場面もあったのが正直なところであるが、そういった所謂よそ者が何であれ来ることによって、”おもてなし”をする側であった者達が日常を取り戻すことが出来るんだという発見もあった。今回ボランティアさせて頂いたのが外部から人を受け入れ、サービスを提供する場所がほとんどであったが故かもしれないが、一方的に奉仕をするのではなく、互恵性の上で成り立つものもあるのだと分かった。

他にも、昔の事であれ震災前の時の事であれ、また周囲には言えない弱音であれ本音であれ、”話す”、”体験してもらう”事を通じて、物理的なお手伝いは出来なくとも、精神的な面に寄り添っていく事が出来るのが、”部外者”であるボランティアの、一つの需要として見出せるのかなと思った。

今回のプロジェクトを通して、被災地支援ボランティアというものの在り方に対する考え方が大きく変わった。

活動する前は、ボランティアは求められたことを淡々とこなす労働力としての存在だと思っていた。しかし実際に活動する中で、現地の人々が今まで言葉に出来ずにいた思いを語るきっかけを作ることも、私たちの重要な役割であることに気が付いた。現地に赴き直接お話を伺ったことで、表情や言葉の端々から、間接的な報道では分からない人々の真の思いまで感じられた。

また、和倉が観光地であったこともあり、現地の方々が様々なおもてなしをしてくださったことが印象的だった。この経験から、ボランティアは一方的な価値提供ではなく、現地の方々との互恵的な活動であり、価値を共に創り上げていくという姿勢が大切なのだと考えるようになった。

活動前の私は復興支援と地域活性化を完全に分離して捉えており、自分たちが地域活性化に関わってよいのだろうかという疑問を持ってこの個人目標を立てた。今この点を振り返ると、人々のニーズがある限り主体的に関わっていくべきだと思う。ただあくまでも力添えをする形であり、地域の方との「協働」という軸を大切にして、これからも長期的な支援につなげていきたいと思う。

私は今回の活動を通して特にボランティアがもたらす多様な影響について学んだ。活動に参加するまでは、被災地支援ボランティアは具体的な作業を通して、目で見える形での貢献を行う存在だと考えていた。だが、活動を行う中でボランティアの存在が作業を超えてもたらす意味について考えることができた。

和倉温泉は観光地であるからこそ震災後は1日にいる従業員の数も大幅に減少し、生活にすぐには影響のない部分へ手が回らない状態が続いている。私はその中でもビーチ清掃に携わらせていただいたが、震災から日が経つにつれてビーチへの漂着物も増え、より元の姿を取り戻すことが難しくなってくる。そうした状況の中でボランティアが現地の人だけでは手が回りきらないところに手を回す。ボランティアがいなくなった後、生活を取り戻す時によりスムーズに復興に向かっていけるように、私たちボランティアは復興の準備が整うまでのバトンを繋ぐような存在としても捉えることができるのではないかと感じた。

また、震災直後日本全国から消防車が訪れている姿を見てそれが励みになったとも伺い、報道が少なくなってしまっている状況だからこそボランティアとして現地に赴き、その行動を持って現地の方々へ支援の想いを届ける。そうした貢献の仕方もあるのだと考えた。実際、活動後にビブスを着た状態で金沢駅で特急を降りた際「ニュースで見たよ、ありがとう」と声をかけていただき、ボランティアが来ているというその事実でさえも現地の方の力になることができるのではないかと感じた。

私はこの4日間を通し、ボランティアとして被災地に赴くことには、すぐに目に見える形での貢献だけでなく復興までの過程でのバトンを繋ぐことや、支援の意思を伝えるという精神的な貢献の側面もあるのだと考えた。だからこそ学生として和倉に関心を持ち続け、その思いを他者に届けることでより継続的な支援に繋げていきたい。

〜活動資金にかかる寄付のお願い〜

立教大学ボランティアセンターでは、ボランティアセンターの活動や、「立教チームでつなぐ被災地支援プロジェクト」をはじめとする災害支援活動をより良く、そして継続的に実施していくために、その活動資金となる寄付を募集しています。

寄付額に応じて控除も受けられます。

■ インターネットからの寄付のご案内(個人の方)

立教学院募金室のWEBページにアクセスし、お手続きをお願いいたします。

「支援先」を選択するプルダウンメニューから、「※上記以外の使途指定寄付」をご選択ください。

「使途指定寄付」の入力欄に、「ボランティアセンターの活動支援」もしくは「激甚災害復興支援活動」と入力してください。

その他の必要事項をご入力いただき、手続きが完了となります。

立教生への応援・支援をよろしくお願いいたします!