インソール商品企画① (きっかけ・インソールとは?・試作・3D勉強)

インソールの制作過程振り返りメモです。

試作・お金・箱や周辺作り、販売など、4回に分けて綴ります。

実際の指示書も載せていくので、個人でモノ作りをする方への参考になれば嬉しいです!

■ 作ろう!と思ったきっかけ

2014年に靴企画の仕事を辞め、「履きやすい靴を作りたい」と靴木型を試作+個人作家としてバッグや革小物を作っていました。

作家活動で家に籠もる日々の中、たまの外出時に疲れやすくなっていることに気が付きました。

数年ぶりに自分の足に合わせたインソールを製作すると疲労感がなく、どこまでも歩いていける。

インソールってすごい!!!

周囲にも勧めてみようと店頭を覗いてみても、人に勧めたいインソールが見つからない。

!無いならば私が作らないと!

謎の使命感を感じたことからインソールの企画が始まりました。

■ インソールとは?

大半の人には馴染みのない「インソール」とはなんぞや?

シンプルに言うと足アーチをしっかり支えて、アーチ機能をフルに使ってもらい、疲れにくい足を作るサポート材です。

足裏にはもともとアーチがあり、「疲労を軽減する」機能を持っています。

この足アーチが崩れると機能も弱くなり、足が疲れやすくなるんですね。

以前は疲れにくかったのに、今は気がついたらすぐに足がだるくなっている。

外出して帰ってくると足の腹や特定の部分が痛くなる。

そんな人は足アーチが崩れているかもしれません。

足には3箇所アーチがあります。

一番わかりやすいのが土踏まずのアーチ(内側縦アーチ)です。

その他横側(横アーチ)と外側にもアーチ(外側縦アーチ)があります。

このアーチは足のバネ機能や筋肉の保護、体重の分散の役割をしています。

これらの役割で足の疲労が軽減されているのですね。

具体的な実感するインソールの効果は下記のような感じです。

【指を使う歩き方に変わる】

足アーチが機能すると足指が地面に着地し、ぺたぺたの面歩きから指で地面を掻く歩き方に変わります。

【立ち仕事が楽になる】

前へ前へと足が進み、歩行がスムーズになり、かかとや足裏の一部に偏っていた重心が足裏全体に分散され立ち仕事が楽になります。

【姿勢がよくなる】

体の基盤である足裏のアーチがしっかりサポートされることで足元から体のバランスが整い、日常生活のパフォーマンスが向上します。

しかし、足アーチは加齢や体の状態など、いろいろな原因によって崩れることも多いです。

今だったら自粛の家篭り期間で足が疲れやすくなった、という人も多いのでは?

崩れがちな足アーチをしっかり支えて、足機能をフルに使ってもらい、疲れにくい足を作ることがインソールの役割です。

私のインソールについて詳しくはHPをどうぞ!

インソールについて、こちらのnoteにも綴っています。

■ アナログでインソール試作

試作していたアーチ入り靴木型で周囲に靴を作り高評価をもらっていたので、この木型をベースにインソールを開発。

インソール形状はトゥの形状に左右されず、色々な靴に使いまわしができるようにハーフインソールにしました。

ハーフサイズでアーチがしっかりサポートされるの?とは思われるかもしれませんが、3つの足アーチをサポートできる長さには設定しているので大丈夫です。

当初は木型から底アーチ部分だけを厚ヌメ革で型取りし、凹部分に「プラフレンド」というお湯で成形可能な素材を貼り付けて固めてました。

厚ヌメ革は浅草の革底屋さん「高久商店」で購入した厚手漉き床を使用。

漉き床は安価で躊躇せずに使えるので試作にオススメです。

このレザー床革インソールを靴に入れて具合を確かめ、気になる箇所があれば木型を修正し、革を貼り付けてインソール作り、また修正して…

・・・

時間がかかりすぎるーっ!!

毎回木型を削る手間、片足しか試せない効率の悪さから、3Dモデリングを勉強することにしました。

試作革インソールを3Dスキャンして3Dデータにして3D試作が始まりました。

■ 3Dモデリングでインソール試作

初代3Dデータ。

床革インソールを3Dスキャンしたものなので、ペラペラのボコボコです。

木型用に設定しているのでスニーカーや幅広い靴には合わせにくいです。

これをベースにモデリングを開始しました。

使用したソフトはZbrush Core。

フィギュア制作に使われるZbrushの廉価版ソフト。

お値段も手頃なこと、粘土で制作するかのようにモデリングすることが出来るのが魅力です。

Zbrushcoreの欠点としてはサイズが調整ができないので、この辺りはAutodesk社が無償提供してくれているMeshmixerでサイズ調整をしました。

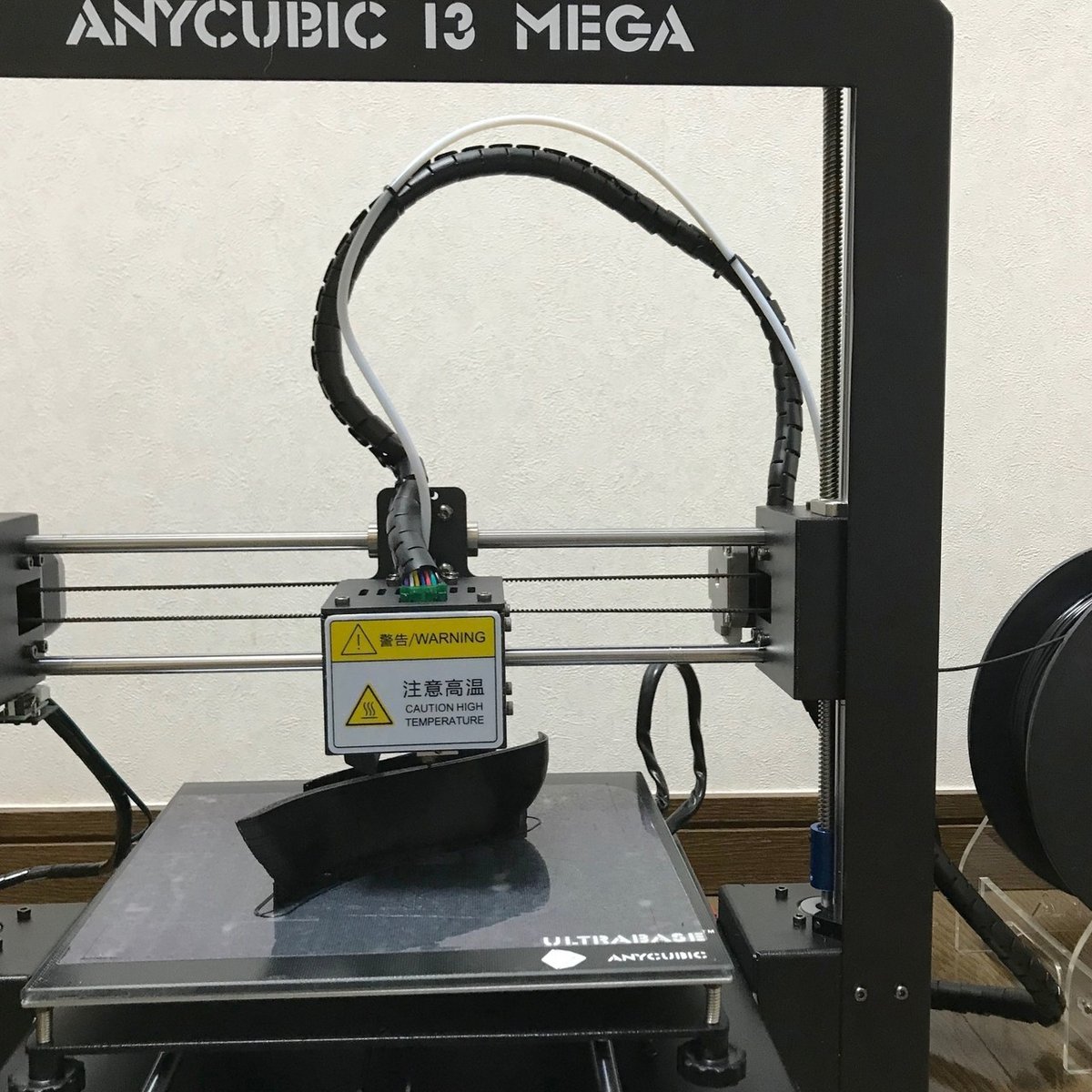

使用した3DプリンターはANYCUBIC 13 MEGA。

3万円台で購入できる安価な家庭用3Dプリンターです。

これで日中に修正をし、寝ている間にプリンターを動かしてました。

朝起きれば試作物が出来上がっている素晴らしさよ!!

ただ夜中に家中に響き渡るプリント音が気になりましたが…

ちなみに3Dプリンター選びは一度失敗しています。

値段に惹かれ安価な組み立て式の3Dプリンターを購入し挫折。

アナログ人間の3Dプリンター購入は完成品一択です!

詳しくはコチラのnoteをどうぞ。

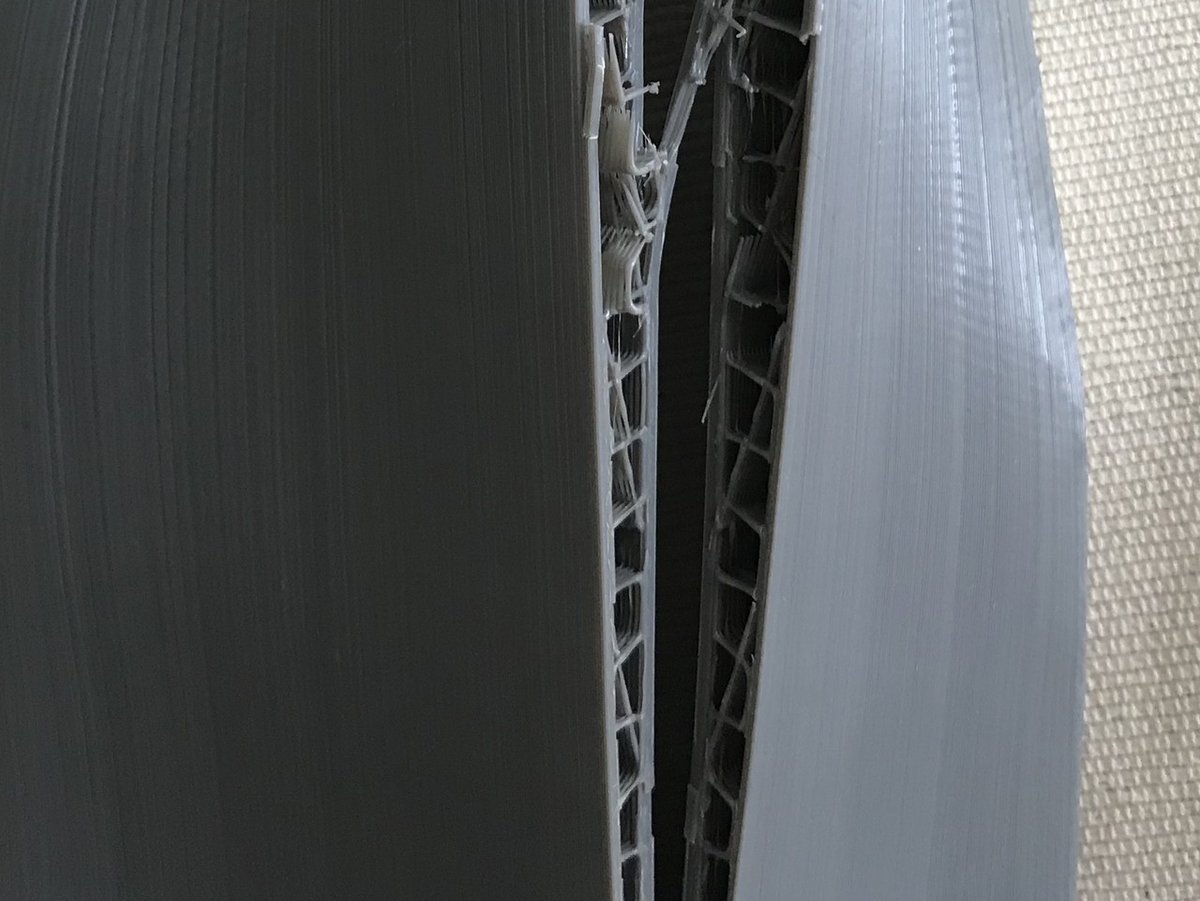

形を決めるまでは安価なプラ素材で試作を繰り返し、形が決まってきた段階でゴム素材での試作に切り替えました。

インソールはゴム素材での製品化を考えていたので、プリント時に密度を設定することで様々な硬度を試すことができたのも良かったです。

↑プリント物の断面。プリント時に外側厚み、密度が設定できます。

また、ハイアーチな私とは対極の扁平足な足の夫分も毎度プリントし、週末はひたすら20㌔近くを歩き、フィードバックをもらいました。

半年ぐらいこんなことをしていたので試作がいっぱい…

ある程度形が決まったところで友人や家族分をプリントして試してもらいました。

これでいこう!と気持ちを決め、製造してくれるメーカーさんを探しが始まりました。

↑完成モデル。

初代と比べると細かい部分がかなり変化しています。

■ アナログ人間の3D勉強について

少し番外編なのですが、3Dモデリング勉強について。

周囲に3Dモデリングに詳しい人もいず、ネットも強強モデラーの情報が多い中、勉強は何をどう手をつけていいかわからずに長らく挫折していました。

まず自分のやりたいことについて適切な3Dソフトがわからない。

そして3Dプリンターもよくわからない。

こんな状態でしたので、最初は都内の3D講習会にいくつか参加しました。

一日講座では???で終わってしまいがちになったので、DMMの6回の講座を申し込みました。

最新の機材が揃っているDMM.make AKIBAで3Dスキャンからソフトまで体験できます。3Dについて幅広い知識を持つ先生たちに疑問に思うことも質問でき、とても良かったです。

ここで私のやりたいモデリングならZbrushcoreが良いのではないか?と勧めていただきました。

ネットで勉強できるならばそれが一番だと思います。

が、私のようにデジタルに弱く、何がわからないかもわからないレベルで全く知識のない方なら講座に通い、取っ掛かりをつかむのがいいかもしれませんよ。

次回は「メーカーさん探し、お金について、3Dプリンター試作の難門」について綴ります。