読書の感想 「死んでも死にきれない」幽霊の物語

箪笥の中で息をひそめる子ども、親の生死を分ける会話と音楽、大変映画的で好かったです。

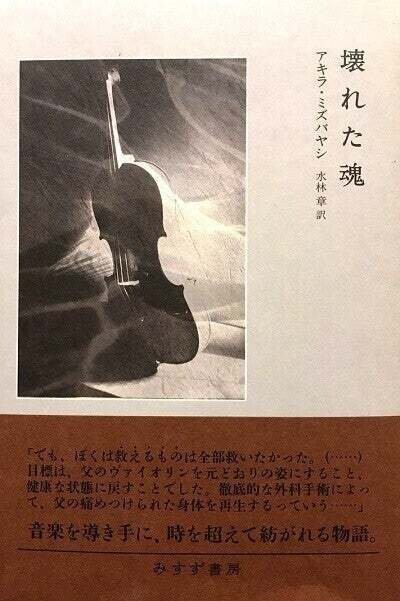

ラストは音楽によって幽霊が現れて、ベートーベンのイ長調交響曲、ベルクのバイオリン協奏曲、ロザムンデ四重奏の第一楽章、バッハのホ長調無伴奏組曲ガボット----「めぐり逢う朝」の様相でしたが、そこには魂を修復する職人、こうした言い方はちょっとメグレみたいじゃないかしら、を絡ませて。その点「めぐり逢う朝」は蝉丸伝説的雰囲気でした。

ヴィヨーム、トゥルト、ミルクール----フランス人の音楽好きでも周知とはいえないように思います。わたしもミルクールはすぐ検索しました。

あとがきにある通り、エッセイの延長線上の物語。事実だけでは描ききれないモノを想像を広げて補完していく、うまくするとその先が想像でなく創造に近づいていきます。

わたしが好きな須賀敦子は、描く内容(記憶の蓄積)がたっぷりあり、補完した想像(創造)は「語りすぎない」こと、と自分に「都合が悪いこと」だったと、勝手に思っています。

「壊れた魂」の著者は、若いバイオリニストの家族の側に近く、わたしには感じられました。フランス語で創作してフランスで出版する、ことは西洋のクラシック音楽を日本で生まれ育った人が習得するのに似ていないか、と。

もしやと検索したら夫人はフランスの方らしい。いまは便利な時代で、フランス語を勉強しているらしい30前の方のブログで、水林氏の2011年の著作「Une langue venue d'ailleurs」のことが少し知れます。適当に翻訳すると「他の場所の言語」かしら。フランス語の著作は、日本語では知られていません。そうか、それが当然か。

水林氏が日本語で表現し、日本で知られている活動と人柄、同様にフランス語で、しかし表現の形式や内容が異なっているため、ひとりの人物としての全体像がわたしなどにはわかりません。

彼に自分の録音したCDにエッセイを依頼したというビオンディが、プロモーションのため以外のきっかけや話題があるなら、水林氏をどうして知っていたのか興味がわきます。

1918年11月11日のことを調べているうちに、戦闘の最終日だというのにこの日だけでも実に2700人以上もの兵隊が戦死したということを知った。なかでもとりわけ強い印象を受けたのは、最後の犠牲者が銃弾に倒れた時刻が戦闘終結時刻11時のわずか数分前だったという事実だった。戦争が終わり、温かいスープが配給されると知ったフランス伝令兵オーギュスタン・トレビュッションは吉報を上官と仲間に知らせるべく前線に向かって走り出した。そこを敵弾が襲った。この理不尽で残酷な場面を想像したとき、瞬間的にわたしの意識に浮上した表現が「死んでも死にきれない」だったのである。11時の時報を聞いてから行動していたなら、彼は生き延び、ひとつの長い人生を歩んだはずである。彼は死んでしまったがとうてい死にきれない。そう思ったとき、わたしの意識はさらに飛翔し、1945年8月6日の朝、広島上空で原子爆弾が炸裂したとき、一瞬にして蒸発した人が石畳の上に残した黒い影の上に舞い降りた。まだ学生だったころ、はじめて広島の、人影を映した石の写真を見たとき、思い浮かんだ言葉がほかでもない「死んでも死にきれない」だったからである。こうしてわたしは、死んでも死にきれずにあたりを彷徨う幽霊たちにとらえられ、「死んでも死にきれない」を、休戦の直前に四十歳で命を落とした兵士を想いながら、広島の黒い人影への言及から始めることにしたのであった。