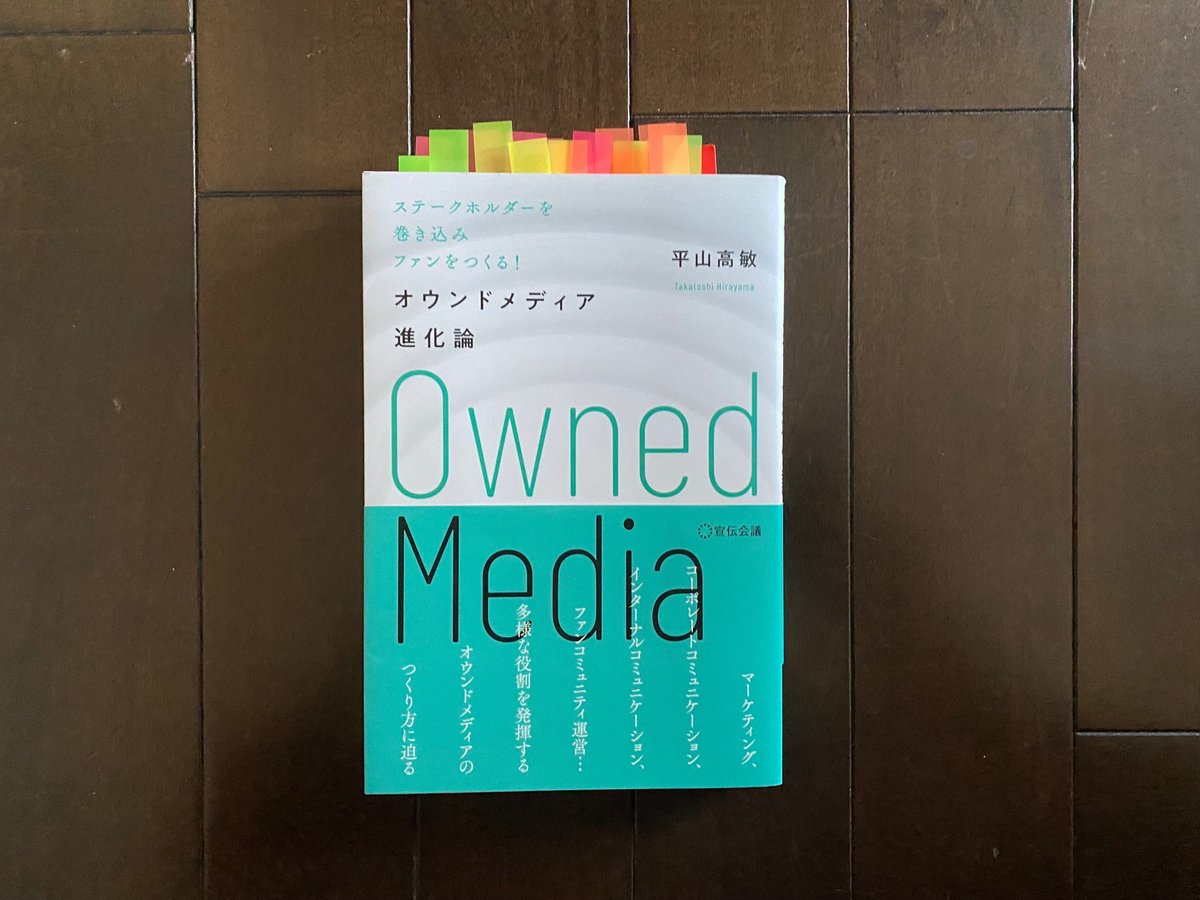

ステークホルダーを巻き込みファンをつくる!オウンドメディア進化論 (著・平山高敏さん)

noteマガジン「仮説の手前」、僕の愛読しているマガジンです。2021年4月から購読しています。マガジンが始まった直後みたいですね。

マガジンをつくっているクリエイター 平山高敏さんは KIRINさんのnoteの「運営、インハウスエディターの育成を担当」されています。僕なりの認識はKIRINさんのnoteのファウンダーです。このプロジェクトにはおそらく複数のファウンダーと呼べる人がいるものと想像していますが、平山さんはファウンダーだろうなあ、って。

その平山さんの著書です。

「「運営、インハウスエディターの育成を担当」という表現は本のカバーに書かれた平山さんのプロフィールから引用しました。

この本を読みたいと思った、選んだ理由

マガジン「仮説の手前」で読んできた、読んでいる平山さんの考え方、ものの見方に毎度「なるほどなあ」と頷いているのと、平山さんの文体や言葉の選び方がスキで。本のタイトルこそ「オウンドメディア」となっているものの、この本はきっと発信している人誰もに参考になるヒントがあるはずだという予感、いや、確信がありました。だから、ぜひこの本は読みたい。そう思ったわけです。

読み終えて感じたのは、僕の予感、いや、確信はビンゴでした。

何度も読み直そう、そう思える一冊でした。そんな僕自身のために、印象に残っているキーワードを以下に記録しておこうと思います。

読み直す時のために。

はじめに

「何が」と「どんな」

CHAPTER 1

「どうしても伝えなくてはいけない必要性」「オウンドメディアでなければ出来ない理由」

「その目的のために他の手法では代替できないこと」

CHAPTER 2

「小さな声」

「継続的に出し続けられるネタがあるか」「発信したい熱源はしっかりあるか」

『代名詞』

同心円状

『サイロ』

”Look at Story"

Social, Small, Personal, Process

「手触り」「個人的な言葉」「途中経過」

CHAPTER 3

どんな気持ちになってほしいのか、”どんな言葉”でシェアしてほしいのか

ヘルシー

CHAPTER 4

スタイリングするにはスキルより熱量

「課題曲」と「自由曲」

企業主語 読者視点 世界観

「所信表明」

小さなコミュニティをつくりあげていく

「主語を持って楽しんでいるか」

CHAPTER 5

やってきたことがどんな風に積み上がって「今」に至ったのか? そして「次」はどうなっていたいか?

(この記事を思い出したので貼り付け)

”転校生的な視点”

「灯台」と「祭」

260ページ 「立ち戻る拠り所」から本のラストにかけて読んでいくと、なんだかグッと来てしまいました。

続けることでしかわからないことがある

企業の発信にくらべるのは変ですが、個人の方が「続ける」のは容易いことだと思っています。とはいえ、個人も続けるのはそれなりに大変なこともあったりで、僕もなんやかんやで発信を18年続けることができています。続けることでしかわからないこと、あると思うのですが、言語化は難しいところもあります。

この本はオウンドメディア、企業の発信にフォーカスされていますが、個人で発信を18年続けてきた身としては、個人の発信にも非常にたくさんの気づき、ヒントがある、そう思いました。

あらためて心がけたいと思ったのは、「熱く、ヘルシーであること」。これからも長く発信を続けていくために。

きっかけは「イケウチな人たち。」

本で紹介されていた「イケウチな人たち。」

この「イケウチな人たち。」が現れた際の平山さんの記事。

イケウチな人たち。 をきっかけに平山さんと出会うことができました。

平山さん、そして、イケウチな人たち。の皆さんに深く感謝です。