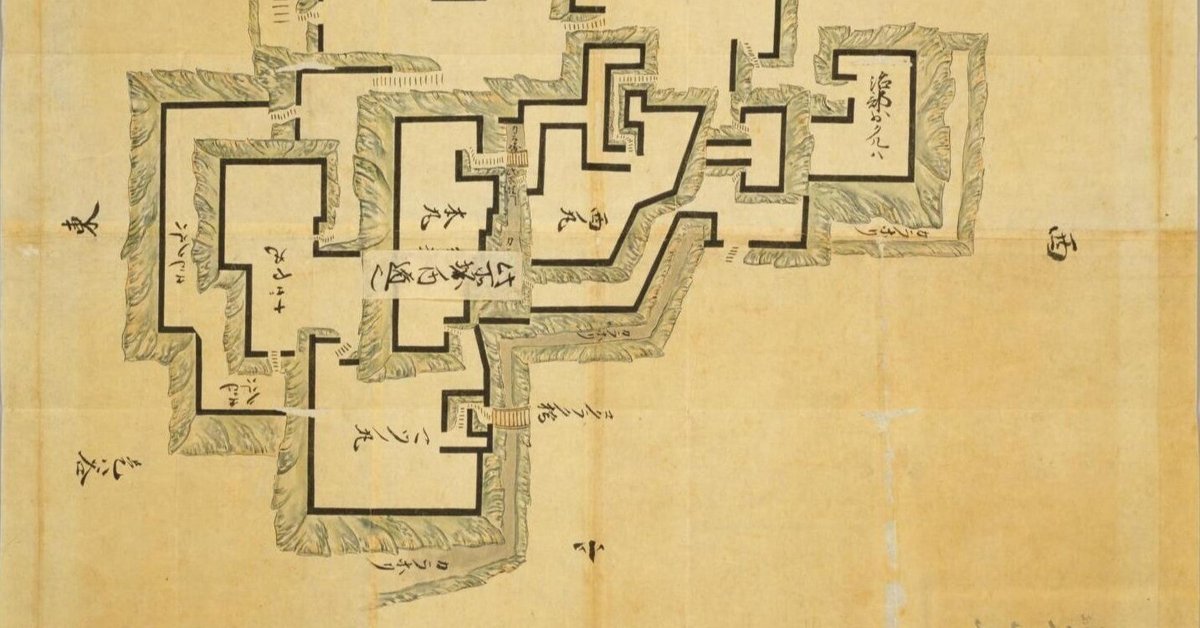

1日1文化財コンテンツ No.2 伏見城図

「1日1文化財コンテンツ」の2日目で紹介するのは、No1に関連し、鳥居元忠が石田三成率いる軍勢を迎え撃って戦死した伏見城の城絵図です。

https://dl.ndl.go.jp/pid/1286153

慶長5年(1600)7月17日、石田三成は徳川家康に対抗すべく毛利輝元を総大将として大坂城に迎え、家康を詰問する罪状を発表し、家康への宣戦布告をしますが、それと同時に、伏見城へ使者を送り、城番をしていた鳥居元忠に退城を促します。

元忠は三成の勧告を拒絶。2日後の20日には三成等の率いる軍勢が伏見城を攻撃します。しかし、なかなか城が落ちなかったため、27日に三成等は「大鉄砲」を使用したそうです。「大鉄砲」がどのようなものなのかよくわかりませんが、城壁を破壊できるような「大砲」でしょうか。

29日、三成勢に加わった島津義弘が極楽橋(本丸の北に位置する曲輪・松ノ丸への入り口・上掲絵図の下部にみえる「コクラク橋」)へのより城を攻撃したようですが、元忠は退けます。松ノ丸の入り口は、コの字に折れてるので、このあたりで攻め手の島津勢はたくさんの犠牲者を出したのかもしれません。

ところが、30日には、極楽橋の先にあるの松ノ丸(絵図では「マツノ丸」)が落ち、8月1日には鳥居元忠が戦死し、伏見城は落城しました(上記の顛末は『義演准后日記』)。

絵図をみると、松ノ丸から本丸に上がる階段が確認できます。松ノ丸が陥落したことで、三成は本丸への直接攻撃ができるようになりました。城絵図をながめつつ文字資料(『義演准后日記』)を読むと、いろいろ納得させられることも多くありますね。