しぜんのかがくep.65 ep.66(12/13,12/20)災害伝承施設No.2 熊本地震震災ミュージアム、球磨川復興の酒(天然酵母)

今回、10月18日「日本災害伝承ミュージアム・ネットワークの熊本地震 災害ミュージアム 記憶の回廊 視察研修ツアー」に参加してきました。

前回の災害伝承施設ep.56(9/13)からシリーズで時々紹介しようと思っていますが、その2回目です。

熊本地震は、2016年(平成28年)4月14日21時26分マグニチュード6.5の地震が発生し、熊本県益城町(ましき)で震度7を観測しました。また、16日1時25分には再度マグニチュード7.3の地震が発生し、益城町及び西原村で震度7を、熊本県を中心にその他九州地方の各県でも強い揺れを観測しました。震度7の地震が同一地域で2度連続して発生するのは震度7が設定された1948年の福井地震以降初めてのことです。熊本地震 死者273名。直接死は約50名。震災関連死が多かった地震。(当時余震が1年間に2,000回もあった。車中泊などの災害関連死)

熊本地震について知る災害伝承施設は、去年からオープンしています。特に南阿蘇町など、まだ去年開通した道路や新しく開館した施設ばかりですので、熊本地震や熊本の雄大な自然を感じたいという方は参考になるルートかと思います。

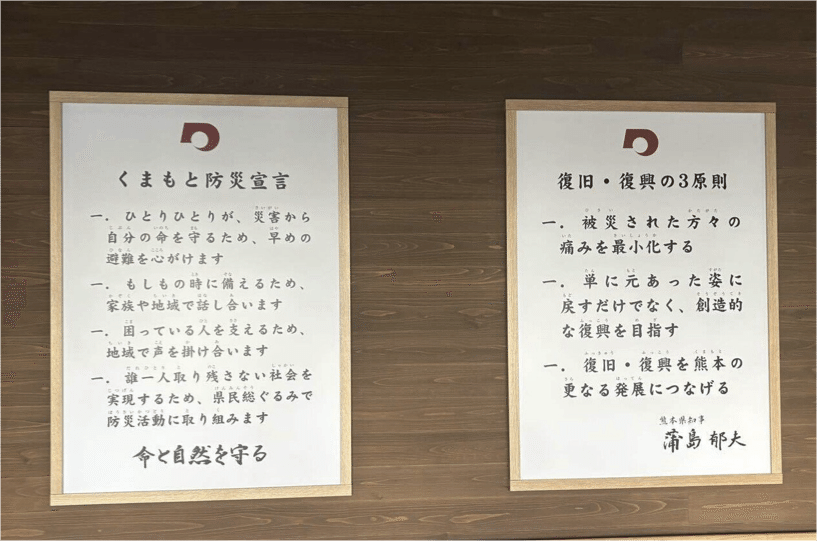

熊本県庁敷地内 熊本県防災センター

昨年(令和5年)オープン。熊本地震や令和2年7月豪雨など熊本県の過去の災害の経験や教訓、災害発生のメカニズム、防災の取組などについて、展示パネルやプロジェクションマッピング、VR(ヴァーチャルリアリティ)などにより、学習できる施設です。

1F 展示・学習室、(2F オペレーションルーム)

令和5年5月17日に新庁舎へ移転。それまで旧庁舎10階に本部があった。※名古屋市役所も1階へ本部を移転。

防災センターは、人が集まる場所に併設されていることが多いです。

布田川(ふたがわ)断層帯(谷川地区)震災遺構

国の天然記念物になっています。

布田川(ふたがわ)断層は、4月16日(2回目)の地震の震源断層です。

この地域周辺には『大蛇伝説』が民話として残されており、今回表出した断層は、まさに「大蛇の通り道」のようです。

実際は、「堂園池」の近くの断層のことを言うそうです。

山際の蛇ケ谷(じゃがたに)と言う場所に、長さ15間(約27メートル)もの大蛇がいたという話が残っています。この池近くの断層帯では、7300年前から現在までに、2~3千年周期で大地震が起きていたという看板もあります。地震の際は堂園池は黒く濁ったと言う話も残っています。(他に、「龍池山」「龍鼻山」と言う龍の地名もあります。)

「里の人々の土地を荒らした大蛇が、お坊さんのお経を聞くことにより、大蛇は鎮まり、罪滅ぼしにこの堂園池を掘った」と言うお話。

ストーリーがあると心に残りやすいですね。過去にも起きたであろう大地震を経験した先人たちは、当時の記憶を私たちに民話という形で伝えようとしたのではないでしょうか。

阿蘇の牛乳を使った、Kibaco(キバコ)リボン🎀ソフトクリーム🍦南阿蘇村の国道325号沿いで、20年以上も営業を続けている有名な「南阿蘇自然派ソフト」というソフトクリーム屋さんの2号店。

数鹿流崩(すがるくずれ)之碑展望所 震災遺構

村のあちこちの斜面は崩落し、土砂災害による甚大な被害が発生しました。この土砂災害の多くは阿蘇カルデラの火山に由来する地形・地質的な特徴が要因とされています。※火山灰が堆積した土地。水を含むと滑る。

阿蘇山の展望台からみた、カルデラと、火山神の健磐龍命(たけいわたつのみこと)が蹴破ったと神話で伝えられる立野。阿蘇カルデラは9万年前に阿蘇山が噴火してできました。

数鹿流(すがる)とは、神様が蹴破った場所に滝ができ、鹿が数頭流されたという神話から名付けられました。その場所は「立野」といい、断層があります。先ほど紹介した、熊本地震の震源となった布田川(ふたがわ)断層に続いています。地震の揺れにより、急傾斜地では土砂崩れが起こり、火山灰や溶岩流などの堆積物(ローム層)にも亀裂が入り、滑るように崩れました。

阿蘇山からの景色は神様が本当にいると思える素晴らしい景色✨何万年もかけて断層や火山によってできた土地。土砂崩れの跡がまだ残っている川筋には美しい樹状節理(火成岩で起こり、岩が冷えて収縮すると形成)が見られ、火山灰の深い土地が拡がっています。

写真撮影場所:熊本地震震災ミュージアム内

火山とともに生きる私たちへの大切な教訓が神話として伝えられているのですね。

熊本地震 震災ミュージアム KIOKU

熊本県が「熊本地震 記憶の回廊」として整備した回廊型フィールドミュージアムの中核をなす体験展示施設。令和5年(2023年)7月に開館。くまもとアートポリス推進賞受賞の展示施設に、地表地震断層を含む震災遺構が併設しています。また熊本復興プロジェクトにより「ONE PIECE ロビン像」を有するのも特徴。教育プログラムや、毎週末には防災イベントなども行われています。

アートプロジェクトによるデザイン性の高い建物と展示。記憶の風化を防ぐため、語り部が120名のボランティアで在籍。「自然の脅威にあらがうことなく、いかに共存していくかを伝えたい。」「心が揺らぐ」と伝えられる。「何かを考えるきっかけを作る。」「来場者の意識を変えたい。」というお話を聞く。

旧東海大学阿蘇キャンパス

震度6強の揺れを受けながら倒壊しなかった建物と断層を一体的に保存しています。

熊本地震の教訓としては、いくら建物を強化しても活断層があると建物は耐えられない。どういう土地であるかを調べることがまず大事。街づくりの考え方を変えてほしいというお話がありました。

阿蘇山 草千里ケ浜 景勝地

国の名勝、天然記念物。火山の火口に直径1kmの円形の草原が広がっています。池があり、放牧された馬の水飲み場になっています。

益城町はまだ爪痕が残っているが、8年前の熊本地震からは復興してきている熊本。ここでも「自然の豊かな、自分が好きな街に住み続けたい」という声を聞く。

熊本名物 (馬刺し、からし蓮根、熊本の酒)

防災ひとこと 球磨川の焼酎、天然酵母

熊本は近年水害の被害もありました。令和2年(2020年)7月4日に熊本県南部を襲った集中豪雨により球磨川が氾濫。流域で50名の犠牲者を出す大災害となりました。

この球磨川の酵母で作った焼酎があります。大和一(やまといち)酒造の焼酎です。その名も「球磨川」

大和一酒造元は茶色い水に沈み3m浸水。製造場は泥だらけ。タンクは浮き上がって横転。原酒の8割が流されました。百年以上も使われてきた石造りの麹室も完全に破壊され、ここでもう一度焼酎が造れるとは到底考えられない絶望的な惨状になりました。

明治から続く蔵の壁や天井などには蔵付き酵母菌や麹菌、乳酸菌などの微生物が代を重ねて住み続け、焼酎の味を形作ってきました。

これらは球磨川の氾濫によって流されてしまいましたが、球磨川が新たに運んできた微生物の中には蔵付き酵母となって棲みつくものもいるはず。この天然酵母=「球磨川酵母」と一緒にこれから新しい焼酎を造り、立ち直るための足がかりにしよう、そう決意しました。

球磨川の自然酵母。豪雨から2年で販売されました。

酒造りには、まず、米(玄米)を蒸した後、麹菌(アミラーゼ)で糖化(ブドウ糖へ)させます。麹菌も種類があり、国の酵母の日本麹菌(アスペルギウス・オリゼー)を使います。石川雅之さんのもやしもんのキャラですね。今年2024年12月に月刊アフタヌーンで連載が始まっていますね。

平成20年(2008年)に国立科学博物館の企画展「菌類のふしぎ」で漫画もやしもんのキャラが紹介されていました。アスペルギウス・オリゼーは優秀で、味噌や醤油にも使われますね。

糖化したブドウ糖は、酵母や乳酸菌などでさらに発酵させ、アルコール(アルコール発酵の化学式は「C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2」で、ブドウ糖(C6H12O6)が酵母によってエタノール(2C2H5OH)と二酸化炭素(2CO2)に分解)を作り、乳酸は酸味の風味が加わり、腐敗を防ぎます。

酵母は、アルコールの他に、炭酸ガス(二酸化炭素)も排出します。酵母から排出されたアルコールと炭酸ガスに含まれる主成分に「カプロン酸エチル」「酢酸イソアミル」といったものがありますが、実はこの成分はリンゴやメロン、バナナなどの香り成分に含まれているものとなります。

今回「球磨川」を試飲した時にフルーティーな香りがしたのですが、この成分でしょうか。

ベルギービールのランビックの話。酸味がある天然酵母のビール。

ランビックもその土地(ベルギーのカンティヨン製造所)にしかない酵母。麦芽汁にホップ(抗菌成分がある。繁殖可能な微生物をコントロール)を混ぜて、クールシップ(屋根に穴が空いた場所)でしばらく冷やすとそこに住む天然酵母や乳酸菌などが麦芽汁に棲みつく。

どれだけ被害を受けても、これからも球磨川と共に生きていく―。球磨地域で暮らしてきた人々の思いを感じながら、焼酎をいただいています。

辛口の焼酎との相性が抜群です。

⭐️Podcast本編はこちら↓宜しければお聴きください♪

神田沙織 がりれでぃ スピンオフ

ナチュラル・サイエンス・ラボ

しぜんのかがく