【合同レビュー】[ECHOSTASIS]・異形のFPS&アドベンチャーが導く、ビデオゲームの向こう側とは?

[ECHOSTASIS]はENIGMA STUDIOによって開発されたSFホラーFPSだ。現実がアルゴリズムによって管理されるだけでなく、アルゴリズムの創造性・人間性によって構築される世界を提示するエニグマ3部作の完結作である。

これまでエニグマ3部作では1作目『ENIGMA MACHINE』や2作目『MOTHERED - A ROLE-PLAYING HORROR GAME』がテキストアドベンチャー形式を導入したり、典型的なウォーキングシミュレーター形式で出来ていたりするものだった。そこで今回の[ECHOSTASIS]ではFPS要素を導入。敵を一撃で葬る銃を作品世界の象徴的な形で要素を取り入れている。

しかしエニグマ3部作や本作は、簡単にジャンルで括れるような世界を描いているわけではない。むしろジャンルをきっかけにして、ビデオゲームでしか描けない異質な世界の構築を目指している。そんな[ECHOSTASIS]は、どのような世界なのか? 複数の評者による合同レビューをお届けしよう。

本記事は無料で最後までお読みいただけます。購入後には感謝の言葉が記されています。

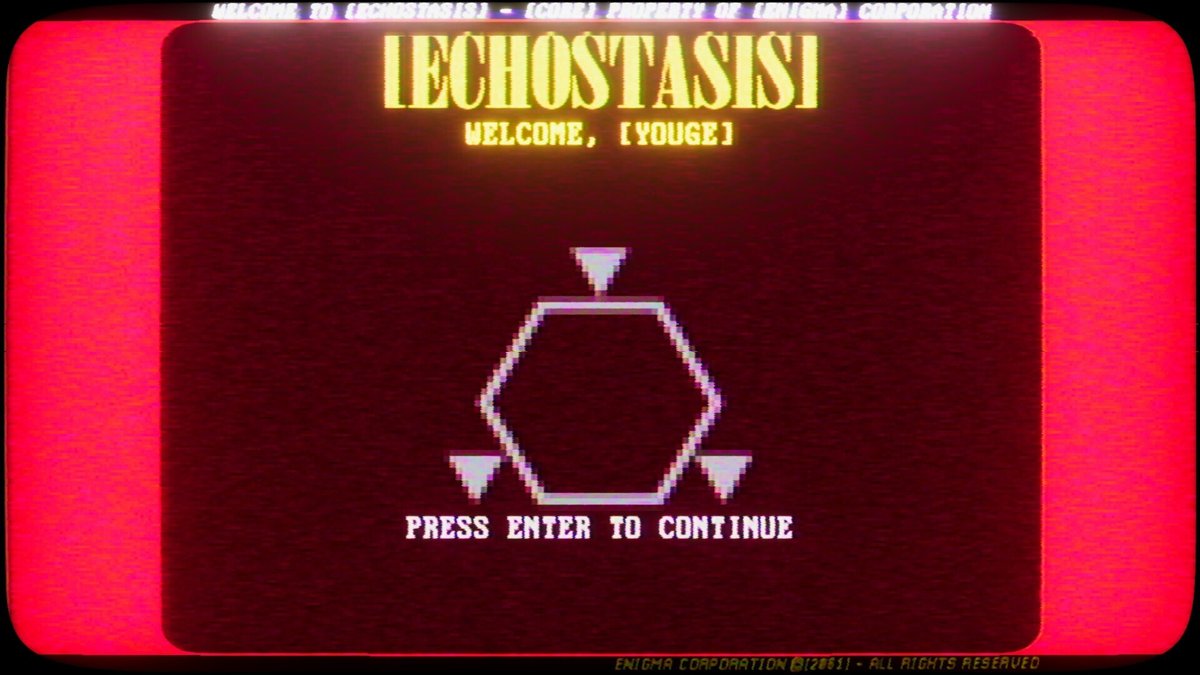

[ECHOSTASIS] 世界とともに崩壊へと向かう[私](評・ようげ)

「狂気に貫かれた作品」、それが私にとっての[ECHOSTASIS]だ。ゲーマーとしてビデオゲームという媒体に触れていると「これは狂気である」と感じる体験がいくつもあるだろう。緻密なつくり込みを「狂気的」と評し、それを構築するに至った時間と労力に思いをはせる。

だが私はそこに狂気とともに冷静さも感じる。いくら狂気を詰め込んでも、そのゲームはクリアが可能であるという点でゲームをプレイする他者を想定している。言ってしまえばその狂気は「冷静な開発者」という理性によって明らかに管理されたものとして存在する。

だが[ECHOSTASIS]は違う。この作品のビジュアルは「冷静な開発者」の目を逃れ、徹頭徹尾「狂気」に貫かれている。

まずは以下のスクリーンショットを見てもらいたい。

夕日と海のような景色全体に、おびただしい数のブロックノイズが表示されている。

次の画像は一人称視点を基本とする今作の会話シーンを写したもの。ローポリなグラフィックの上に、走査線が走っている。

3つ目は何を映しているのかも不明瞭な場面全体に、色調補正のようなエフェクトがかかっている。

以上の[ECHOSTASIS]のビジュアルは、それらが「エフェクト」に覆われている、という点で共通している。これらのエフェクトは[ECHOSTASIS]のゲームプレイのほぼ全体にわたっており、プレイヤーは[ECHOSTASIS]という作品それ自体を「エフェクトに支配された作品」と認識することになる。

エフェクトを大胆にかぶせる表現は昨今流行しているが、それらは大抵の場合レトロな雰囲気を盛り上げる小技程度のものとして収まっている。一方[ECHOSTASIS]は「プレイヤーがゲーム世界と同じ位相にある」という文脈を構築することで、エフェクトを単に「上から被せたもの」としてではなく、「プレイヤーを含む世界そのものを侵し変容・崩壊させるもの」として現れる。

例えば[ECHOSTASIS]ではゲームを終了するときにオプション画面というメタ的な機能ではなく、ゲーム世界に存在するターミナルを通してゲームを終了することになる。この体験は「ゲーム内の私」と「ゲーム外の私」をメタ的に分離し、後者の「私」を含む世界をエフェクトが呑み込むという危機をも実感させる。

[ECHOSTASIS]のビジュアルに制御の届かない狂気を感じるのは、ひとえにそれらのエフェクトの目的がビジュアルの構築ではなく、[私]を含むゲーム世界全体の崩壊を目論んでいるからだ。

「冷静な開発者」によって制御された狂気の内にはプレイヤー(=私)にたいする気遣いという最低限の冷静さを見ざるを得なかった。しかし、[ECHOSTASIS]はプレイヤーである[私]を含む世界の崩壊をもくろんでおり、そこにプレイヤーが無意識に期待していた気遣いは存在しない。

[ECHOSTASIS]はプレイヤーを現実から分離し、ゲーム世界に融解させ、もろとも崩壊へと導く。この暴力的とも言える[ECHOSTASIS]の態度が私にはたまらない対等さを感じさせた。今作には共感や共有だけでは伝えられない何かを、崩れる体で全力でぶつけてくるような、心身ともに揺らされる表現に満ちている。万人を跳ねのけるような暴力的なゲームをぜひ。

ようげ

大学院で哲学専攻後、テレビの編集など経て現在あらゆるものからフリー。

ゲームのお仕事募集中です。

Twitter:@Youge2

note

→Amazonから書き手を応援しよう!

Vaporwaveなどネット音楽以降のような、過剰なアレンジやリミックスによって元のジャンルの意味を失った世界が見せるものとは?(評・葛西祝)

冷静に見てみれば、[ECHOSTASIS]自体はオーソドックスなゲームではある。FPSやウォーキングシミュレーター、そして古くからのテキストアドベンチャーといった固いジャンルを組み合わせて出来ている。それ自体は現代のイマーシブ・シムなどがすでにやっていることではある。

にもかかわらず、[ECHOSTASIS]ではさまざまなジャンルを複合して新しい体験や新しいジャンルを作ることが、おそらく目的では無い。実際にゲームを体験してみると、確かにFPSであるが、よくあるFPSではない。直接キーボードに言葉を入力して探索するテキストアドベンチャーではあるが、テキストアドベンチャーではない。ましてや、イマーシブ・シムでもない。[ECHOSTASIS]を体験しているとしか言いようがないのだ。

本作のオリジナリティがどこにあるのかをなんとか言葉にすると、やはり過剰なエフェクトによるビジュアルと極端な舞台設定の数々により、元のジャンルがそのジャンルと思えなくなるまで歪ませていることにある。

それはある意味ではインターネット以降のビデオゲームが持つリアリティがある。[ECHOSTASIS]が何に近いかというと、VaporwaveやFutureFunk、Synthwaveといったインターネットから浮上した音楽~ビジュアルのシーンである。80年代のシンセの楽曲やJポップをサンプリングし、音楽のリズムを意図的に遅くしたり、エフェクトをかけてぼやけた音響に変えたりすることで、元の楽曲の意味を書き換えてしまうものだ。

もちろん、Vaporwaveシーンも2012年前後に取り沙汰されてからすでに歴が一周するほど時間が経っているし、ネット音楽シーンに影響を受けたゲームもたくさん出てきた。『パラダイスキラー』はVaporwaveに影響をされた一作だった。『VA-11 HALL-A』が力を持ち得た理由にFutureFunk的な音楽があったのは確かだ。『コーヒートーク』にはLo-fi Hiphopのチルさが世界観を作った。

しかし[ECHOSTASIS]はそれらとは違う。どちらかと言えば、ENIGMA STUDIOは過剰なアレンジやサンプリングやフィルターにかけることでどれだけ素材元が素材元としての意味を失効していく手法に注目しているかのようだ。

前述のゲーム達はネット音楽の影響を隠さないが、ゲームプレイそれ自体はゲームの体験そのものを壊すまでのことはしていない。しかし[ECHOSTASIS]はもともとのFPSやテキストアドベンチャーとしての意味を失効させるほどに、膨大なエフェクトや特異なゲームデザインを行っている。

そしてゲームジャンルがジャンルとしての意味を失効した先に見えるものは何か。ネット音楽が過剰なアレンジによって、元のJポップやCMの意味を無くし、不気味で明るい未来像を抽出してみせたように、[ECHOSTASIS]はなにかゲームでしか成立しない虚無的な地平を見せる。ENIGMA STUDIOがなにより体験させようとしているのは、そうした虚無のように思えるのだった。

葛西祝

令和ビデオゲーム・グラウンドゼロ主催。

「ジャンル複合ライティング」というスタンスで、ビデオゲームを中核に映画や現代美術、文学、あるいはスポーツや格闘技なども越境するテキストを作り続けている。

●Twitter:@EAbase887 ●公式サイト

→Amazonギフトで書き手を応援しよう!

ここから先は

¥ 300

『令和ビデオゲーム・グラウンドゼロ』は独立型メディアです。 普通のメディアでは感知していないタイトルやクリエイターを取り上げたり 他にない切り口のテキストを作るため、サポートを受け付けています。