映画『巨人ゴーレム』

ドラゴンクエスト3リメイクをプレイをしていてエンディングに登場したゴーレム。本格的な登場はパート1なのですが、このゴーレムとは何ぞや?とルーツをたどれば、元々はユダヤ教に伝わる泥人形なんだそうです。

そこで、そう言えばゴーレムの映画あったなと思い、映画『巨人ゴーレム』を鑑賞しました。

監督/パウル・ヴェゲナー

カール・ベーゼ

脚本/ヘンリック・ガレーン

パウル・ヴェゲナー

本作はドイツ表現主義時代の映画で、その代表作と言えば『プラーグの大学生』『カリガリ博士』『ゲニーネ』『巨人ゴーレム』『死滅の谷』『吸血鬼ノスフェラトゥ』『ファントム』『メトロポリス』『M』などが名を連ねるそう。

筆者も表現主義の映画は何本か観た事があります。有名な『カリガリ博士』と『メトロポリス』『吸血鬼ノスフェラトゥ』は鑑賞した事があります。今回のこの『巨人ゴーレム』は未鑑賞、一体どんな映画なのか、その前にこの表現主義とは何なのか?これは簡単に言うと、人の内面を芸術的なセットや奇抜なデザイン、歪みや曲線などを取り入れ、アーティスティックに心の闇の部分を描き、文字通り表現する、という事なんだそう。作り手の自由な表現映画は、1920年代のドイツの黄金期の映画で、この時代の映画はまだサイレント、つまり無声映画です。映画の歴史を紐解けば1920年代はもうトーキー(発声映画)へ移行し始めた頃なので、最後のサイレント映画の部類に入るので、自ずと傑作になっていくわけで…。日本でのサイレントは、活動弁士と呼ばれる人がスクリーンの横に立ってセリフや説明などを行って上映会を開いていました。私は弁士付きの映画の上映会は観た事がありません。なので、いつかリバイバルで弁士映画の上映会があったら是非とも行きたいものです。

本作の『巨人ゴーレム』は一応ホラー、又はファタジーホラーの部類に入るようであるが、現代のホラー映画と見比べると、とてもホラーとは呼べる代物ではない。しかし、100年以上も前のサイレントフィルムが、今なお現存しているのが素晴らしい。現代作に影響を与えたとされる功績を讃えれば、一度は…、という気持ちで鑑賞したい。そして本作の監督兼主演のゴーレムを演じたヴェゲナーがゴーレムを演じるのはこれが3度目らしい。1作目は『ゴーレム』('15)、2作目の『Der Golem und die Tänzerin(ゴーレムと踊り子)』('17)これはホラーでなく短編喜劇で、しかもヴェゲナーは本物のゴーレムを演じた訳ではなく、恋心を抱いた女性を怖がらせるためにゴーレムに扮した男を演じた。

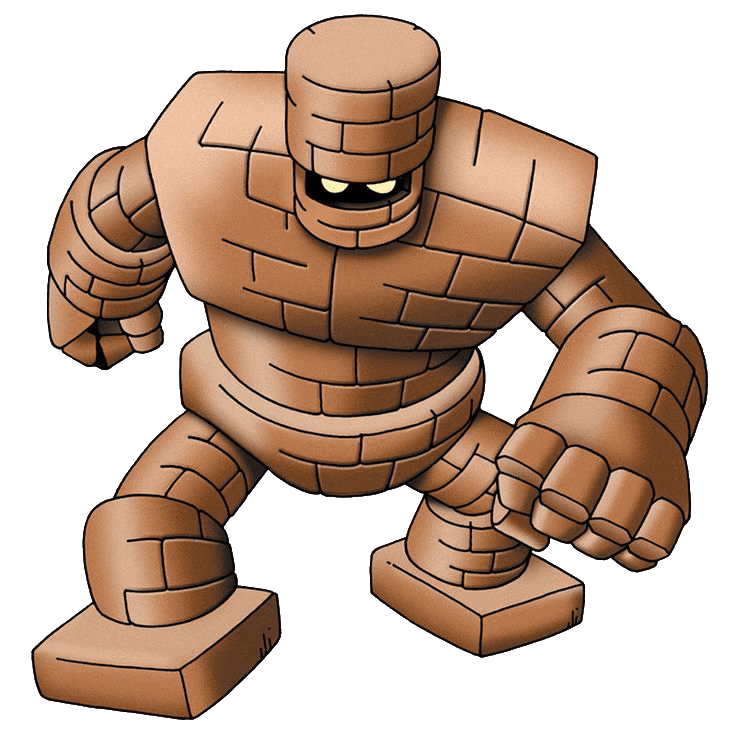

しかし映画の出来栄えに納得しなかったヴェゲナーは『プラーグの大学生』の撮影中に、プラハに伝わるゴーレムの話しを聞いて本作の着想を得て、完成したのがこの映画らしいです。本作は1915年版の前日譚と言うが、3本のゴーレム映画の中で唯一現存する映画であるため、本作こそ決定版の一作と言えるでしょう。特に『フランケンシュタイン』(1931年)や日本の『大魔神』(1966年)に影響を与えたという。他にも『魔像ゴーレム呪いの影』(1966年英)や近年ではイスラエル産の『ザ・ゴーレム』(2018年)などがあるが、いかんせんその地味なキャラクターからゴーレムの立ち位置と存在感を察すればあまり人気がないと思われるが、当時はこれがモンスターものの先駆けで、巨人ゴーレムは貴重なモンスターキャラと言えるでしょう。そのモンキャラを堀井氏がゲームの世界に取り入れ、鳥山明先生により描かれたドラクエの『ゴーレム』に他ならない。とは言え、ドラクエの『ゴーレム』とは似ても似つかない出で立ちと風貌である。

だが、ドラクエのゴーレムは元祖とはかけ離れたところがまたいい。ゲームありきのデザインに仕立てられたゴーレムの原点はこれかもしれないが、ドラクエ独自のオリジナルティーは充分に感じられる。

堀井氏が本作のゴーレムを参考にしたのかは分かりませんが、民を守る守護神、用心棒的存在という意味ではオマージュされた事は間違いなさそう。しかし映画のゴーレムは民を難から守れたのはいいが、司祭の娘に恋をしたゴーレム。司祭と娘と弟子の関係性を利用して、ラビの助手がゴーレムを操り大暴れしてしまう。しかしこの操る描写は『カリガリ博士』でも見られましたが、操る描写よりも『巨人ゴーレム』の方はどちらかと言えばこのモンスターゴーレム!の存在感の方が際立っています。

ドラクエではようせいのふえを吹くと眠りにつきますが、映画のゴーレムはユダヤ教のシンボル、ダビデの星(五芒星)のエンブレムを胸から外すと活動を停止します。

映画のラストシーンでは純粋無垢な少女を抱き上げるシーンが印象的でハイライト。人間の汚れた心で操られたゴーレムはここで感情を取り戻しますが、少女からダビデの紋章を外されあえなく活動を停止し、映画も幕を閉じます。

この映画『巨人ゴーレム』を観ての感想は、今のホラー映画と比べれば怖さもなければ迫力もない。巨人といってもさほど大きくはないし、その出で立ちも特殊メイクも今と比較しようがない。しかしゴーレムという存在と100年以上も前のフィルムを観る事が出来るのは幸運。この後に様々な映画に影響を与えたとされる本作。映画というものは必ずと言っていいほど元ネタがあり、作り手によって独自のオリジナルティを加え作品を昇華させてきた。公開当時は娯楽でも時代を越えれば貴重な資料で歴史の教科書。そしてドラクエではどのようにしてゴーレムが誕生したのか?が疑問も残るがメルキドの奥(南方向)に祭壇があって、司祭らしき長老が助言をくれる。恐らくこの長老司祭によってゴーレムに魂を吹き込まれ誕生したと思われる。そしてドラクエのメルキドで、ゴーレムが本作のように人間とのドラマや一悶着があったのか?そこまでドラクエ1では描かれる事はないでしょうが…。本作を観るとどうしても思ってしまった。クラシック映画ですので、興味のある方、時間に余裕がある人はどうぞ、という感じ。映画のルーツを探りたい人向けの映画だと思います。

ストーリー

時は中世のプラハ。ユダヤ人地域のゲットーにて、長老で司祭でもあるラビ・レーフは星占いにより災いを予知してしまう。それは皇帝によりゲットー区域からユダヤ人を追放するというものだった。司祭のラビは民衆を守るため、巨大な泥人形を作り、まじないにより魂を宿したゴーレムを誕生させた。ラビはゴーレムを皇帝の元へ赴き、ゴーレムに恐れをなした皇帝は、命令を取り消す。しかし、ラビの助手がゴーレムを悪用し、ゴーレムは暴走してしまう。ゴーレムは町外れで純真無垢な幼い少女と出会う。ゴーレムは暴れることをやめ、少女を抱きあげる。少女は邪心なく、ゴーレムの胸にあったダビデの星を抜き取る。その瞬間、ゴーレムは元の泥人形に戻ってしまう。