縄文、弥生、古墳時代にユーラシア大陸から多くの民族が渡来し同化していった! 日本は多民族国家だった! 『新撰姓氏録』の調査結果は?

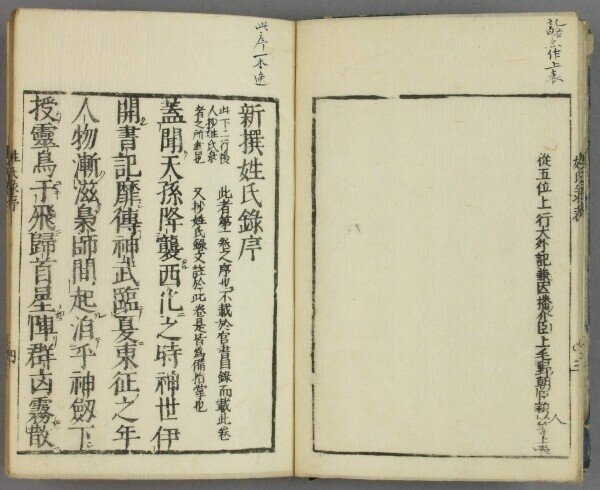

🟣平安時代の815年に嵯峨天皇の命により編纂された古代氏族名鑑 『新撰姓氏録』(しんせんしょうじろく)。

京および畿内に住む1182氏を、その出自により「皇別」・「神別」・「諸蕃」に分類してその祖先を明らかにし、氏名(うじな)の由来、分岐の様子などを記述するものであるが、主として氏族の改賜姓が正確かどうかを判別するために編まれたもの。

🟣京と畿内の1182氏を皇別、神別、諸蕃に分類し祖先を調査した結果は?

●皇別

筆頭にあげられた「皇別」の姓氏とは、神武天皇以降、天皇家から分かれた氏族のことで、335氏が挙げられている。代表的なものは、清原、橘、源などがある。皇別氏族は、さらに、皇親(「真人」の姓(カバネ)をもつ氏族)とそれ以外の姓をもつ氏族に分かれる。

●神別

「神別」の姓氏とは、神武天皇以前の神代に別れ、あるいは生じた氏族のことで、404氏が挙げられている。神別姓氏は、さらに、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)が天孫降臨した際に付き随った神々の子孫を「天神」とし、瓊瓊杵尊から3代の間に分かれた子孫を「天孫」とし、天孫降臨以前から土着していた神々の子孫を「地祇」として3分類している。

「天神」に分類された姓氏は藤原、大中臣など246氏、「天孫」は尾張、出雲など128氏(隼人系の氏族は天孫に分類される。)、「地祇」は安曇、弓削など30氏がある。

●諸蕃

「諸蕃」の姓氏とは、渡来人系の氏族で、秦、大蔵など326氏が挙げられている。諸蕃氏族は、さらに5分類され、「百済」として104氏、「高麗」(高句麗を指す)として41氏、「新羅」として9氏、「加羅」として9氏、「漢」として163氏それぞれ挙げられる。

●これらのどこにも属さない氏族として、117氏が挙げられている。

🟥調査結果

●皇別: 335氏

●神別: 404氏

●諸蕃: 326氏→百済、高麗、新羅、加羅、漢

●無所属: 117氏

計 1182氏

皇別、神別、諸蕃のどこにも属さない氏族 117氏はどこから来て、どう言った先祖を持つ人たちだったのか? ユーラシア大陸の西の方から来ていてもなんら不思議はない。エジプト、インド、中東、ヨーロッパから来ている可能性も十分あるだろう。

●穴太衆 (あのうしゅう)

あくまでも推測だが、巨石で築かれたエジプトのピラミッド、秦の時代に築かれた万里の長城、また大陸にあるヨーロッパ、中東、中国の都市は石の城壁に囲まれていた、そういった石積みの技術を持った技術集団が何世紀の時を経て日本に渡来して来たかもしれない。

滋賀県坂本に穴太衆(あのうしゅう)と言う方々がいらっしゃる。安土城、豊臣秀吉の一夜城、香川県の丸亀城の扇の勾配と呼ばれる石垣など日本各地に穴太衆(あのうしゅう)が築いた石垣が残っている。最近では、熊本城の石垣修復をした。

穴太衆の方の説明によると、そのルーツは古墳時代に日本にやってきた渡来人で、当時、朝鮮半島にあった「百済」では「穴太(あのう)」と名乗る部族がおり、それが土木工事や石工を得意とする集団だったとのこと。

※丸亀城の扇の勾配と呼ばれる高度な石積み技術 ↓

●秦氏

京都の太秦 (うずまさ) を拠点としていた渡来系の秦氏は、土木技術にたけ大阪平野の干拓をしたり、酒造り、機織りなども日本に伝えた。京都の伏見稲荷、松尾大社、広隆寺も秦氏の創建だ。

※伏見稲荷

※秦河勝

●東儀家

東儀家(とうぎけ)は、奈良時代から今日まで1300年以上の間、雅楽を世襲してきた家の一つである。三方楽所の中では天王寺方に属する。堂上が許されない地下家である。近衛府の下級の官職を代々与えられていた。遠祖は聖徳太子に仕えていた秦河勝と伝える。

・雅楽演奏家の東儀 秀樹(とうぎ ひでき)さんは、母が東儀家出身である。東儀家の先祖は渡来人であり、聖徳太子の腹心であった秦河勝とされるが、正確なことは不明。

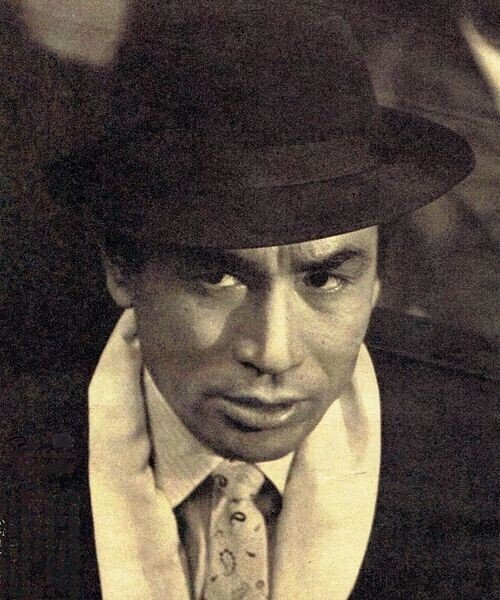

・東儀鉄笛(阿倍氏系)(とうぎ てってき)

明治2年6月16日(1869年7月24日) - 大正14年(1925年2月4日)

明治・大正期の雅楽家・作曲家・俳優。本名・東儀季治(すえはる)。京都府出身。父・季芳(すえよし)は、安倍季誕(すえのぶ)の子として生まれ、のちに、祖父である東儀季郛(すえもり)の死後、東儀の姓を継いだ。孫・東儀季信は元宮内庁楽部楽師。

1300年続く雅楽の家柄に生まれ、宮内省雅楽寮に勤める傍ら、東京専門学校(現・早稲田大学)に学んだ(中退)。帝国教育会の事務長であり、獨協学園書記(分校主事)であった。1897年宮内庁式部職雅楽部退職。

「都の西北 早稲田の森に…」の歌い出しで有名な早稲田大学校歌(作詞 相馬御風)の作曲者。イェール大学の学生歌である「オールドイェール」の旋律を採り入れているともされているが、さらに「オールドイェール」は、イギリスやアメリカの古民謡の影響の下にあり、それらを参考にしたのかは不明であった。

しかしながら、現在では早稲田大学校歌研究会による調査によって、当時の時代背景などから判断して東儀鉄笛が「オールドイェール」を下敷きとしたことがほぼ確定的となり、研究成果として『校歌百年... 歌い継がれた 都の西北の謎』というDVDにまとめられている。

●丹羽氏

渡来系氏族の1つとされ、後漢霊帝の後裔(こうえい)で応神天皇の時代に帰化した阿知使主を祖とする丹波史の出身と称し、本姓は坂上氏とする。丹波康頼の代で丹波宿禰姓を賜る。一族からの堂上家としては錦小路家があり、その他では金保氏(後の多紀氏)や施薬院氏がある。

・丹羽氏の子孫⁉︎ 丹羽哲郎さん

丹羽哲郎さんの家柄は系図を遡ると、天平の昔から伝わる薬師の名家で、医学書『医心方』を著した丹波康頼にたどり着く。祖父は東京帝国大学名誉教授の丹波敬三、父はその二男で、東北薬専卒の陸軍薬務官で日本画家の丹波緑川(次郎)親戚には従弟で音楽学者の丹波明、元大審院院長の林頼三郎らがいる。

『007は二度死ぬ』の撮影中、毎日遅刻してくる丹波にショーン・コネリーがしびれを切らし、撮影時刻を守る様に注意するため、丹波のホテルの部屋を訪れたが、丹波は「ショーン グッモーニン 主役のショーン自らが迎えに来てくれるんだから、すぐに現場に行かねば、すぐ用意をして行くから、待っていてくれ。」などと得意の調子でやりくるめ、皆が失笑したという。

●如宝(にょほう)

生年不詳 - 弘仁6年1月7日(815年2月19日)

奈良時代から平安時代にかけての律宗の渡来僧。胡国(西域か)の人で、鑑真の随員として日本を訪れた。鑑真死後に唐招提寺の長老となり、その発展に尽力した。安如宝ともいう。

『唐大和上東征伝』によれば胡国の人。「胡」は多くの場合西域を指すが、唐の人から異境の民を指す総称であるため、特定できない。彼は「安如宝」とも呼ばれており、「安」は俗姓とされる。

このことから中央アジアのサマルカンド地方の安国(現在のブハラ。ソグド系の国)出身とする説、あるいは安息国(パルティア)出身の可能性を考慮する説がある。

・如宝は、40歳ほど年少の空海とは親しい間柄であった。封戸50戸を得た際のお礼の表文を、空海が如法に代わって執筆しており、これ以前より空海は唐招提寺と朝廷とを仲介する役割を果たしていたと見られる。

空海は、父方が、豪族の佐伯氏、母方が、渡来系の阿刀氏。空海は当時、マルチリンガルで、中国語も話せたと推測される。空海の生まれた香川県善通寺市は佐伯氏の祖先の墓も含め約400基の古墳がある。

●善通寺の旅〜元祖マルチリンガル 空海の祖先の古墳を訪ねて〜遣唐使期間を20年から2年へ短縮できた謎!

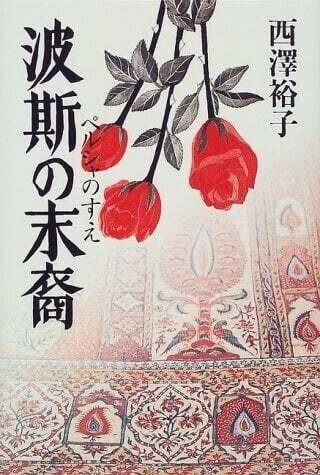

●破斯清通(はしのきよみち)

奈良時代の官吏で、式部省大学寮に勤務する員外大属。ペルシャ人と推定。

平城宮跡の発掘調査で発見された天平神護元年(765年)の木簡を解読することにより存在が確認された。2016年10月の発表当初、名は「清通」とされていたが、その後「清道」と釈読が改められている。

●李 密翳(り みつえい)

奈良時代の人物。『続日本紀』に名前の見える波斯人(ペルシア人)。

聖武朝の天平8年(736年)8月に日本に帰国した第10次遣唐使の副使・中臣名代が「唐人三人、波斯人一人」を連れて聖武天皇に謁見した。同年11月には名代ら遣唐使節への叙位が行われたが、李密翳や唐人の皇甫東朝らにもそれぞれ位階が与えられた。

李密翳についての『続日本紀』の記載はこれのみであるため、その後の消息やどのような人物であったかは明らかでない。森公章は、技術の伝授に当たった工匠ではないかという見方を有力なものとして紹介。この他、医師・楽人・幻術師・商人・ゾロアスター教の司祭といった説もある。

孝謙朝の天平神護元年(765年)に大学員外大属を務めていた破斯清道は、「破斯(波斯)」を名に持つことからペルシアとの関連が取り沙汰されている。奈良文化財研究所の渡辺晃宏は、破斯清道は李密翳本人か、家族や従者だった可能性を指摘。

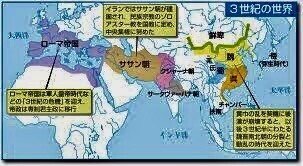

🟣世界地図

●紀元前1300年

●2世紀の世界地図

●3世紀の地図

●7世紀終わりの世界地図

●8世紀の世界地図

🟣サンカ (山窩) の子孫の方に面談した記録書籍とは? 日本にはツチグモ、アシア族、温羅(うら)と呼ばれる謎に包まれた人達がいた!

#秦氏 #太秦 #秦河勝 #縄文時代 #弥生時代 #古墳時代 #多民族国家 #山窩 #サンカ #アシア族 #森啓成 #もりよしなり #bizconsul #bizconsuloffice #海外ビジネスコンサルタント #古代史