「渋谷系」とは何だったのか? 〜都市論と現代POPS史から読み解く〜 part.1

2. 東京における盛り場から紐解く 〜戦前における盛り場の形成〜

ここから数回については長すぎる渋谷系への布石となる。音楽とは懸け離れた文章になるので興味のない方は飛ばしていただければと思う。

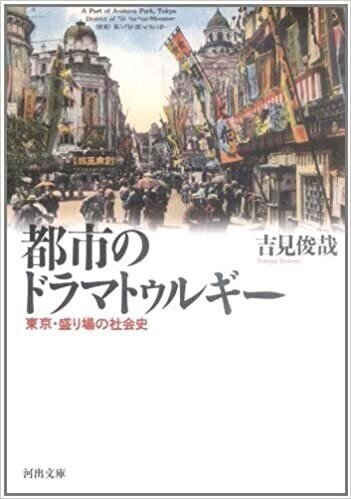

渋谷という場所の先行研究として、吉見俊哉著書『都市のドラマトゥルギー』(1987)を参考にしていく。本書は東京の「盛り場」についての変遷とそこでの人々のダイナミズムを写している。

盛り場の「盛」という言葉の語源は、「栄える」からきた説と「咲けり」からきた説の2種類が存在するとしているが、基本的に「盛」はエネルギーの高い、高揚した状態を示し、性的コノテーションを含んでいると考えられている。そして「盛」がある場所的限定を受けているところに「盛り場」というものの基本的な特徴があると述べている。

また「盛」という言葉の本質は「容器」である商業施設や娯楽施設よりもまず、「中身」である「盛」そのものにあるとした。いわば、盛り場というものは施設の集合や特定の機能を持った地域としてある以前にまず「出来事」としてあるとしている。諸施設は舞台装置に過ぎず「盛り場」という「出来事」そのものを捉える必要があると論じている。

また吉見は都市を「読まれるべきテクスト」という言い方ができる一方、外側から読んでいるわけでなく、人々が自らテクストの登場人物になっていると述べる。こうして都市とそこに生きる人々の関係を、「テクスト」と「読者・登場人物」の関係よりも「上演」と「観客・演者=役」であるとしている。都市=上演にあたって、マスメディアから建造物全てのものに至るまで、諸々の装置は都市を舞台/客席として重層的に構成しており、その幾重にも折り重なった上演の場所「劇場」の重なり合う編成の中で、人々は「観客」として、また「演者」として自らを演じていると述べ、吉見はこうした関係を「上演論的パースペクティヴ」呼んだ。

こうして、吉見は出来事としての盛り場を捉えていく上で上演論的パースペクティヴは方法論視座を提供するものだとし、出来事の上演の中でそれに参加する「演者=観客」の眼差しの布置のなかで「盛り場」という社会的世界の統制がされていくと述べている。

この「上演論的パースペクティヴ」という概念は後の1980年以降の渋谷の「見る・見られる」といった渋谷PARCO文化に大きく響いてくるので覚えていただいてほしい。

まず吉見は東京における盛り場が1920-30年代において、幻想としての家郷を求めて群れ会う浅草から、先送りされる未来を志向する銀座へ移行したと述べている。吉見は1920年代の浅草について、東京の生活から脱出できるような「避難所」のような場所であったと述べている。その理由として、「浅草的なるもの」の上演の担い手となった都市下層民の多くが、地方からの上京者であること、そうした上京者が飽和状態に陥っていた東京の過酷な現実を唯一受け入れてくれる場所が浅草だったとした。「東京の中にありながら、東京の外にあるかの如」という特異的な意味を持つとし、人々はこの盛り場の中にもう一つの幻想としての「家郷」を追い求め、それが醸成する磁場になっていったとする。

その後、関東大震災を境に1930年ごろになると人々の中心は銀座になっていく。そこでは若者がカフェに行きモボ・モガといった西洋の文化を装った人々が多く集まるようになるなど、「モダン」が転換の局面において大きな役割となった。その中で「銀座的なるもの」を「外国=未来」と位置付け、浅草とは対照的な存在とした。

またこうした移行に関して、浅草は人々が「触れる=群れる」感覚を基礎に盛り場と関わっているようなありかたとする。一方銀座においては「眺める=演じる」感覚を基礎に関わっていると考え、人々の基底的な身体感覚は対照的な様相を表していると述べている。