【聖者と予言書(預言書)は1セット?】聖徳太子『未来記』とモーツァルト『魔笛』は酷似か?検証②

(とある合コンの続き)

夏美:「『魔笛』のストーリーはよく分かったわ!『夜の女王のアリア』ってとんでもないインパクトの曲ね!」

春樹:「作ったモーツァルトもスゴイけど、歌える女性もスゴイ!」

秋奈:「Adoに歌って欲しいなー(モグモグ)」

冬彦:「とても230年前の曲とは思えないよね。優れた芸術は残るんだ!」

(『夜の女王のアリア』別バージョンもどうぞ)

夏美:「でもどうして主人公が日本の王子なの?」

春樹:「それが聖徳太子なんだよ」(エッヘン!)

夏美:「聖徳太子って、日本に仏教を広めた人でしょ?」

秋奈:「馬小屋で生まれたから厩戸王って呼ばれてたらしいよー(モグモグ)」

春樹:「でも実際にはいなかったってウワサなんだ」

夏美:「へ?」

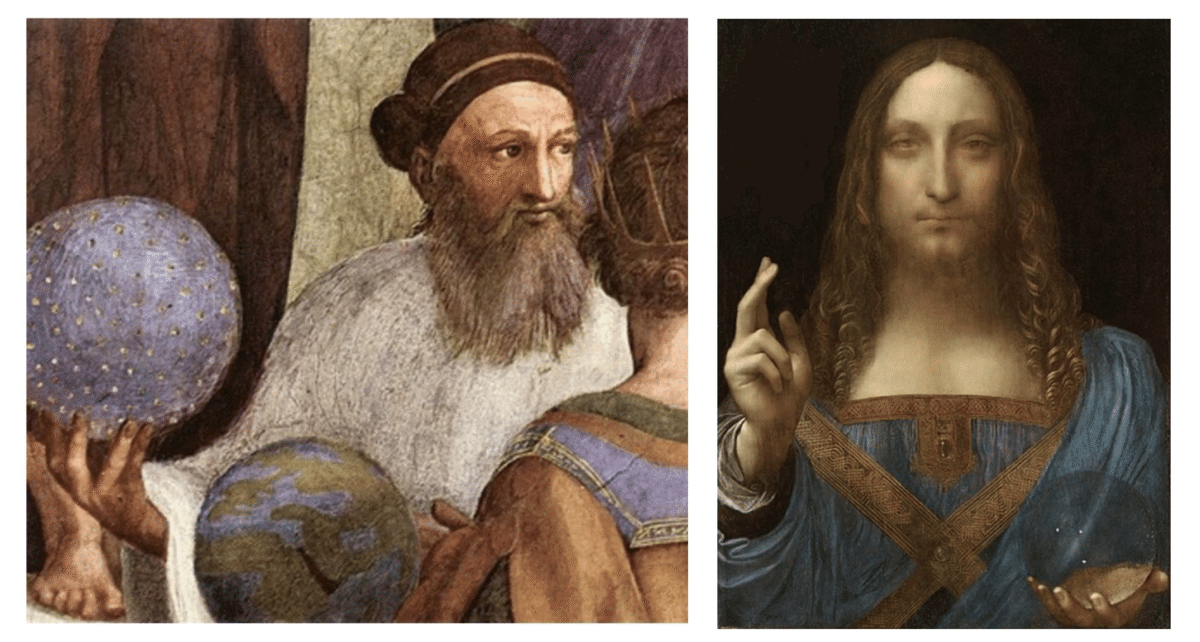

春樹:「聖徳太子のモデルになったのは、同じく馬小屋で生まれたキリストなんだよ」(ドヤ!)

夏美:「ええ?」

秋奈:「因みに聖徳太子のお母さんは、口の中に金色の仏様が入る夢を見て、聖徳太子を身籠ったよー(モグモグ)。お釈迦様のお母さんも、右の脇腹に白い象が入る夢を見て、お釈迦様を身籠ったってー(モグモグ)」

夏美:「え?秋奈はそんなこと知ってたの?」

秋奈:「うん。有名だよー(モグモグ)」

春樹: (お、おい、サラッと言うなよ)

冬彦:「聖徳太子のエピソードには仏教とキリスト教、両方のエッセンスが盛られているね」

夏美:「盛られている?」

冬彦:「そう、いかにもスーパーヒーローと言わんばかりに」

春樹:「確かに。10人の話を一度に聞いたり、十七条の憲法とかいろいろ作った超すげー人って習ったけど」

秋奈:「別の人が作ったんだねー(モグモグ)」

夏美:「えっ!じゃあ私たちが学んだのって、ウソだったのー!?」

冬彦:「ハハハ。でもそれには深~い理由があるみたいだよ」

夏美:「深い理由?」

冬彦:「そう。ところでキリストのお母さんの名前は知ってるよね?」

夏美:「もちろん!マリア様でしょ?」

冬彦:「じゃあ、お釈迦様のお母さんの名前は?」

夏美:「えーっと、聞いたことないかも」

秋奈:「マーヤ夫人だよー(モグモグ)」

春樹:「え?マーヤ…?マリア…?まさか」

冬彦:「そう、キリストにも複数の宗教のエッセンスが盛り込まれてる」

夏美:「えっ!キリストの話はオリジナルじゃなかったの!?でも世界中に信者がいるわよね!?」

秋奈:「言われてみればー、マーヤ夫人の体に白い象が入る不思議な夢ってー、聖母マリアの受胎告知に似てるかもー(モグモグ)」

冬彦:「そうなんだ。実はキリストと同じく母親の処女懐胎で生まれたってウワサの有名人が、もう1人いるんだ」

夏美:「そんな人ザラにいないわよー。誰なのー?」

冬彦:「その人物の名は、ザラストラ」

夏美:「え?ザラにいた?ってかザラストラ?」

春樹:「さっき『魔笛』に出て来た高僧の、あのザラストラ?」

冬彦:「そう、そのザラストラ。ザラストラは別の呼び方ではツァラトゥストラ」

秋奈:「ニーチェの『ツァラトゥストラはかく語りき』だねー(モグモグ)」

冬彦:「そうだね。さらに別の呼び方ではゾロアスター」

春樹:「ゾロアスター!?」

冬彦:「そう。つまりキリストのモデルはゾロアスター教の開祖なんだ」

春樹・夏美・秋奈:「えええー!!!」

夏美:「つ、つまり、聖徳太子のモデルがお釈迦様やキリストで、キリストのモデルがお釈迦様やゾロアスター?」

冬彦:「そうだね」

夏美:「じゃあ、聖徳太子だけでなく、キリストも存在しないの?」

冬彦:「キリスト自身が都市伝説の塊。そもそも処女懐胎で人が生まれるはずがない。アンドロイドでもなければ」(笑)

夏美:「そりゃそうよねー。でも昔の人はそれを信じちゃったって訳?」

冬彦:「自分がすごく苦しいときに『いつかスーパーヒーローが救ってくれる!!』っていう《伝説》を信じたんだ」

春樹:「救世主の復活か…まさに聖書だな」

秋奈:「お経もそうだよねー(モグモグ)」

冬彦:「そう。宗教に救世主の伝説はつきもの。そして宗教と予言はセットなんだ」

夏美:「へーーー!」

冬彦:「神仏の予言は《預言》になるけど、いずれにしても『人は必ず救われる』っていう《未来予言》の話に心を惹かれる、いや、それを信じて生きるしかない」

春樹:「つまり、宗教の開祖がいたかいないか、よりも、その考え方の方が大事だってことだよな?」

夏美:「未来を信じて生きろって事?」

秋奈:「戦争中なんかはそうなるよねー(モグモグ)」

冬彦:「そして長年、人づてに語り継がれるのは、そうした人の心に寄り添う物語だったり、あるいは高度な芸術作品だったり」

春樹:「つまり、聖書や経本だけでなく…」

夏美:「モーツァルトの『魔笛』もそうだってこと?」

秋奈:「深いねー(モグモグ)」

夏美:「じゃあ、聖徳太子が書いた『未来記』ってのは?」

冬彦:「聖徳太子の名を借りたイタズラか、あるいはもしかしたら聖徳太子のウワサに匹敵するレベルのスーパー予言者集団がいたかもね」

夏美:「へ~~~!」

春樹:「うん?待てよ…聖徳太子、キリスト、釈迦、ゾロアスターだろ?最後のゾロアスターってのは実在の人物?」

秋奈:「もしかしてー、ゾロアスターにもモデルがいたりしてー(モグモグ)」

冬彦:「うん、いるよ。エジプトやシュメール、日本にもね」

春樹・夏美・秋奈:「ええええー!!!」

(四天王会談は続くよどこまでも…)

* * * * *

因みに前回の合コンと記事はこちら↓

ところでオペラ『魔笛』には、なぜゾロアスター教の開祖の名を持つ人物が登場するのでしょうか?偶然でしょうか?

次回、その謎が明らかに!!

聖徳太子の予言書『未来記』とは?

では今回はウワサの『未来記』について。関連書籍を数冊入手したので一部をご紹介。(敬称略)

まずはアカデミックな立場の方による著書から。

* * * * *

1.『中世日本の予言書:〈未来記〉を読む』(2007年)

小峯和明 著 立教大学文学部教授(当時)

〈未来記〉とは?

予言書は世界共通いたるところにみられるが、日本では特にこれを〈未来記〉という。

とりわけ影響力をもったのが、『野馬台詩』と〈聖徳太子未来記〉である。

著者によると、『野馬台詩』が全ての〈未来記〉のルーツになっているようです。

『野馬台詩』は五言二十四句の短い一編の詩である。

中国六朝時代の宝誌和尚が作ったとされるが、確実な根拠はない。

遣唐使として中国に渡った吉備真備がこの『野馬台詩』を日本に伝えたという物語が有名で、日本の終末を説くテキストとして影響を及ぼす。

一方の〈聖徳太子未来記〉は、名称は同じでも文書であったり碑文であったり、ものによってまったく姿かたちが異なる。内容も多種多彩で一定しない。

* * * * *

宝誌和尚も聖徳太子のモデルの1人?

『野馬台詩』の著者とされる宝誌和尚は、六朝時代の梁の武帝に信任された実在の人物。

中国仏事の水陸会(日本の曹洞宗などの施食会にあたる)の始祖とされています。

また、宝誌和尚は数々の超能力を発揮。

とりわけ梁を滅亡させた侯景の乱(549年)の予言や、樹上の鷹の巣の中に生まれたとする生誕奇異譚、このほか十一面観音の化身説など多くの伝説に包まれた人物。

…これって日本の聖徳太子の伝説にそっくりですよね。(十和田所感)

* * * * *

〈未来記〉の著者

聖徳太子ばかりでなく、天台宗の最澄をはじめ、真言宗の空海など、仏教の宗派の祖師なども未来記を残したとされる。

未来記を記述する主体も多くの場合、過去に名をなしたネームバリューのある人物や神格化された人が選ばれるのが常。

すべては偽書であるが、たてまえとして先人が後代に伝え残す、もしくは後世に託したとされる文字テキストである。

多くの〈未来記〉の中には竜宮城から戻った浦島太郎が神通力を発揮、未来を予言した『浦島未来記』なんてのもあったり。

漢文が得意な方は是非解読にチャレンジしてみて下さい。↑

* * * * *

〈未来記〉がバズる時代

未来記がさまざまに生み出されていた一端が、古代末期から中世にかけての諸々の文献からうかがえる。

未来記が必要とされる背景にはいろいろな要因が考えられるが、ひとつに時代が混沌として先行き不透明な状況があげられる。

未来記に依存し、(中略)…未来記なしには生きられない人が増えてくる。

これを仮に未来記症候群と名付けることができるだろう。

天災、疫病、飢饉、大火、クーデター、戦争…(中世)

地震、温暖化、海面上昇、コ〇ナ、食料危機、円高、増税、格差社会、台湾有事、2025年問題、人口減少、シンギュラリティ…(現代)

日本の中世、殊に鎌倉~南北朝時代と現代とでは多くの類似点があることが指摘されます。

予言書がもてはやされる時代には人々の社会不安があるようです。

こうして〈未来記〉は量産され、いつの世も人々の注目を浴びるのでした。

さらに未来記の生成をとらえる上で無視できないのが、未来記症候群が蔓延する状況とあいまって、

神仏が日本を見放し、去っていってしまうという危機的な言説が中世にはめだってくることだ。

賀茂神の逃走、釈迦仏の天竺帰国…等々、ネガティブな噂が世間に伝播しました。

「神も仏もないものか…!」

そんな時こそ、はい、宗教。

現在ならパワーストーン、龍の置物、高額な墓石、仏壇、梅干し壺もありますよ。

踊り念仏ならぬ推し活オタ芸もお忘れなく。

(ところで悪魔の子・ダミアンを誕生させたのは教会だったんですね。何事も需要と供給のバランスが大切です)

* * * * *

予言者・聖徳太子

古代史研究では、聖徳太子が実在したかどうかの議論がかまびすしいが、さしあたって、実在したかどうかは問題ではない。

その伝記が後世に与えた影響こそが問題であり、なぜそのような聖徳太子像やイメージが必要とされ、どれほどインパクトを与えたかが問いなおされなくてはならないだろう。

未来記はそのおおきな指標のひとつである。

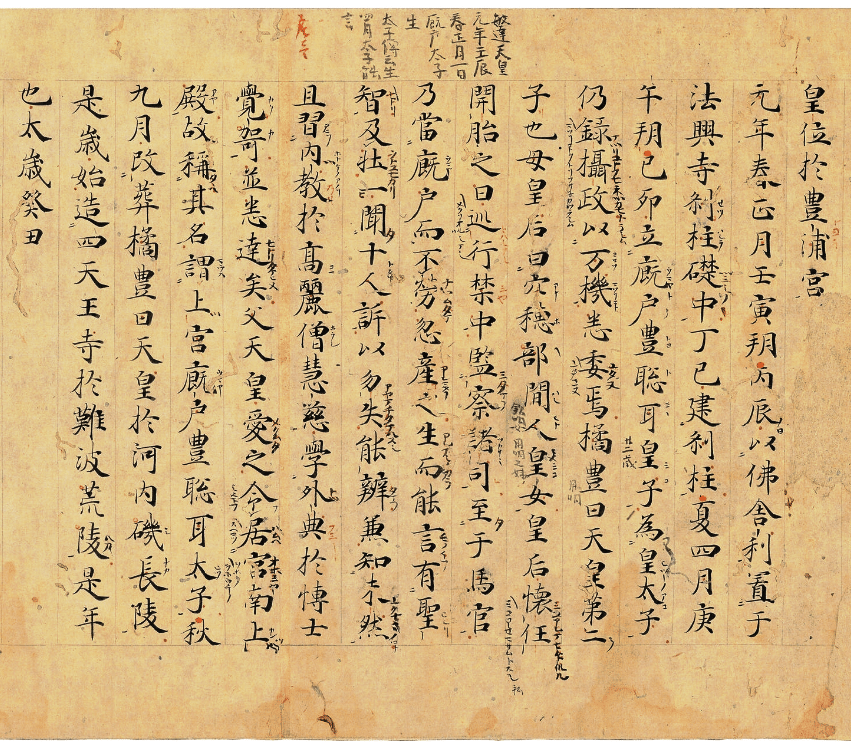

太子の時代からほぼ百年後の『日本書紀』に「未然を知る」と記述されたことが後世に与えた影響はすくなくない。

まさにこれこそが予言者としての聖徳太子像の根拠となるといってもよいだろう。

『日本書紀』巻22 より

(下の資料は京都国立博物館蔵の「国宝」)

(分かるかな?)

全文はこちら↓

「聖徳太子の予言書」は、ある日突然、あっちのお寺、こっちのお寺で「発見」。噂を聞き付けた人々が押し寄せ、お寺は連日の大盛況。

太子信仰の発端は、実はこんなところから…!?

* * * * *

〈聖徳太子未来記〉いろいろ

「聖徳太子の予言書」は、先に石に刻まれたタイプのものが出土し、後年に紙に書かれたタイプのものが発見されているようです。

もちろん前者は短文、時代を経るにつれ出現する予言書の中身は長文になっていく「性質」を持ちます。

そう、予言書は成長しているのです。(十和田の予言書有機物説…ウソウソ)

*

【石筥碑文タイプ】

①叡福寺・磯長廟(大阪府太子町)から出土した石筥

(筥の身と蓋にそれぞれ「御記文」がある)

→僧・忠蝉のデッチアゲ

(『古事談』より)

碑文に刻まれた内容は、

私が入滅してから430数年後にこの記文が出てくるから、ちゃんと仏様におすがりして国王や大臣は寺とか仏塔とか建立してね。

というもの。

…「入滅」って?お釈迦様でもあるまいに(とド素人の私でさえどこからツッコんでいいのやら)。

*

②天王寺・太子廟(大阪府・四天王寺)から発見された瑪瑙の石筥

(①の一部か?)

→1227年…藤原定家の実見により「疑わしい」と判断

→1233年…人寄せのご開帳として作為

(『名月記』より)

資料①②:山口哲史 著『叡福寺所蔵「太子御記文」の復元的研究』より

かくして叡福寺と四天王寺は法隆寺と並び聖徳太子ゆかりの寺として不動の地位を確立。

多額の寄進と多くの信者を得ることに成功したのでした。(十和田補足)

*

【巻物・綴じ本タイプ】

③『四天王寺縁起』(『荒陵寺御手印縁起』)…1007年、四天王寺・金堂の金六重塔から僧・慈運が発見

→後年、後醍醐天皇が〈聖徳太子未来記〉であると感激し、書写し手印を押した

●1007年バージョン『四天王寺御手印縁起』

原本全文はこちら↓

●「国宝」後醍醐天皇 御書写&御手印バージョン

たとえ「聖徳太子の直筆」が偽装でも、それを「後醍醐天皇がご書写・ご手印」すると国宝になる!これを「嘘から出た真」というか…。

*

④『聖徳太子未来記』50巻…藤原家倫所持本 (多くを紛失)

⑤「太子勘未来記第々々」…南都唐招提寺本 (④にほぼ同じ)

(⑥東大寺宝蔵朱塗箱中の八寸鏡裏銘文…天智天皇の自筆とされる)

⑦「陸奥太子記」(太子については不詳)

(上記4点は『吉口伝』別名『夕郎故実』に記述)

⑧「聖徳太子瑪瑙記文」…室町期の『長恨歌』『琵琶行』『野馬台詩』の注釈書である『歌行詩』(仏法紹隆寺本)の末尾に記載

④〜⑦が現存するかは不明ですが、⑧は小峯氏の著書に写真が掲載されていました。

(いずれ↓にてデータベース化されると思います)

*

お待たせしました。いよいよ本題に入ります。

昨今、取り沙汰されている『聖徳太子未来記』には、以下の3種類があると思われます。

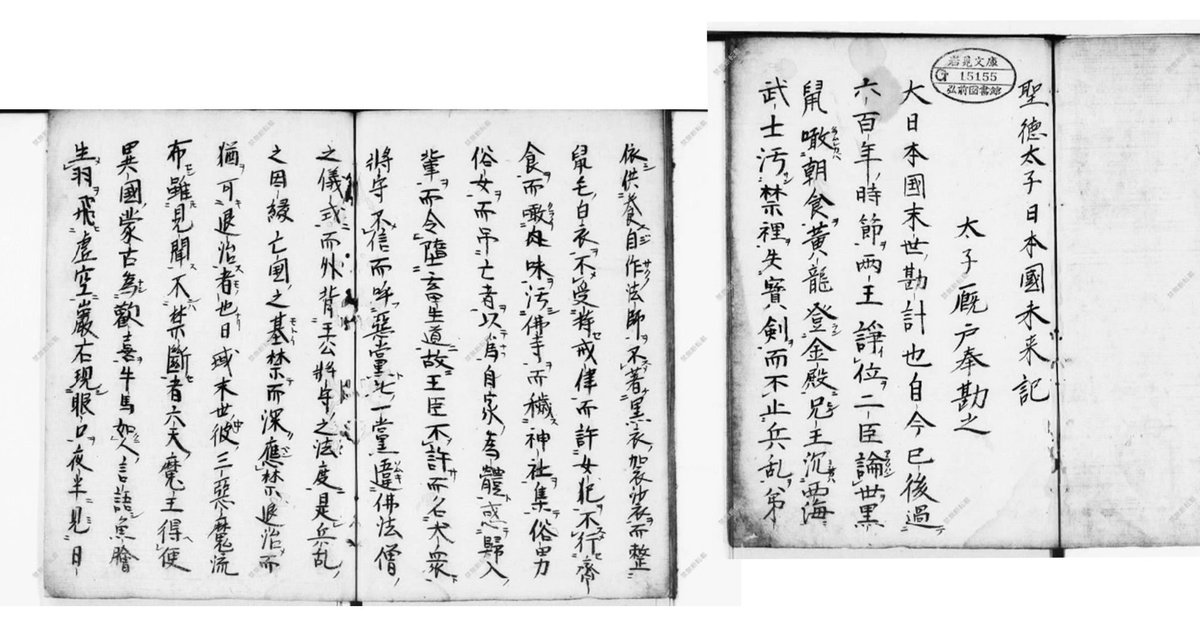

⑨『聖徳太子日本国未来記』…1332年に楠木正成が読んだとされるもの

四天王寺秘蔵の金軸の一巻であるらしい

(『太平記』より)

⑩『聖徳太子日本国未来記』…1467年に書写されたもの

(『仁和寺記録』第27巻)

⑪『聖徳太子日本国未来記』…1648年に出版されたもの

(四天王寺の宝庫から出てきたとされる)

上記のうち⑨はウワサの非公開(ですが③と同じ可能性もなきにしもあらず)。

現在公開されていて、資料がデータベース化され、私たちがPC上で閲覧できる『聖徳太子日本国未来記』は、⑩と⑪のようです。

・1467年に書写された仁和寺本(⑩)

・1648年に出版された木版印刷本(⑪)

「聖徳太子が書いた『予言書』があるよ!」

そんなウワサを聞けば、現代の私たちでも見たくなります。

現に藤原定家や後醍醐天皇、楠木正成も見ているのですから。

天王寺で〈未来記〉を読む楠木正成

では、読んでやろうじゃありませんか。www

* * * * *

『野馬台詩』

ではここからは本格的に『野馬台詩』と『聖徳太子日本国未来記』の内容を見ていきます。

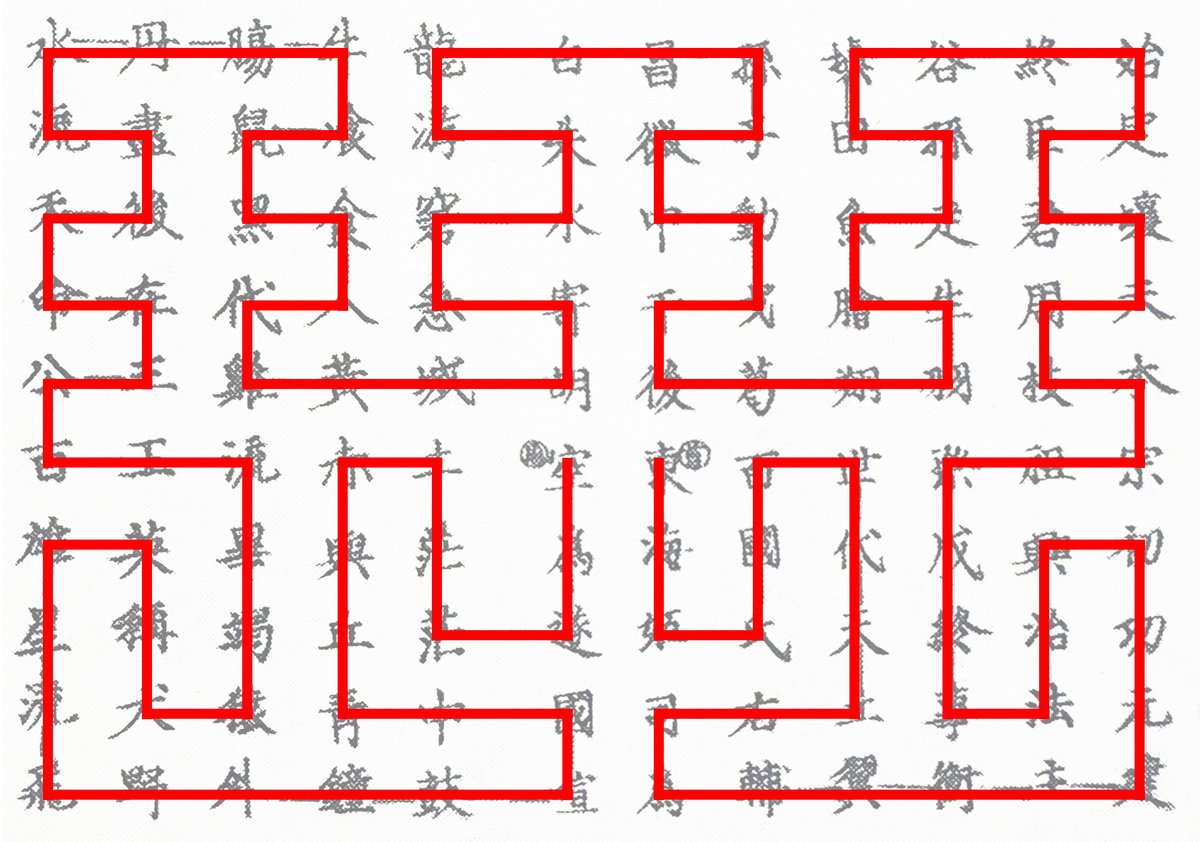

まずは『聖徳太子日本国未来記』をはじめ、全ての〈未来記〉のモデルと言われる『野馬台詩』から。

『野馬台詩』は「五言×二十四句」で構成された漢詩です。(全部で120文字)

ではここでクイズ!

『野馬台詩』は「東海姫氏國…」で始まり、「…茫茫遂爲空」で終わります。

文字の上を読む順に線引きすると、ある1文字の「ナゾの漢字」が出現します。

さて、どんな漢字でしょうか?

因みに唐に渡ったかの吉備真備は、現地でこの難問クイズを出されて大ピンチ!神仏に祈願したところ、突然天井から現れた蜘蛛(阿倍仲麻呂の霊)の歩みを目でたどり…無事解読に成功したと伝えられています。

参考文献:『野馬台詩』の謎 (同じく小峯和明氏の著書)

本の表紙には鬼の形相になった阿倍仲麻呂と吉備真備が載っていますね。

それでは解答です。

解読した順に文字を線で繋いでゆくと「王」の字が上に3つ並んだ「瑟」のような文字が出現するのでした。

資料③④出典:『野馬台詩余師』(十和田の加筆加工あり)

●『野馬台詩』原文はこちら↓

(東京学芸大学教育コンテンツアーカイブ)

●『野馬台詩』の全文&全訳はこちら↓

*

漢詩『野馬台詩』のうち、『聖徳太子日本国未来記』との類似が見られる文を抜き出したものが、こちらです。

…

谷塡田孫走

谷が埋もれ、貴人が逃げまどい

魚膾生羽飛

魚の膾がとつぜん羽をひろげて飛翔する(ように下剋上が起きる)

…

黄鶏代人食

黄鶏が人に代わって食し

黒鼠喰牛腸

黒鼠が牛の腸を喰らう(ように下剋上で世の秩序は崩壊する)

…

いかがでしょうか?

動物に例えているのでどうとでも訳せるやん!

いやせめて何年に起きるかだけでも書いといて!

…ではないでしょうか。

因みに『野馬台詩』のより具体的な解釈は…時代によって様々ですので、ご紹介するのはやめておきます。

予言書の流儀は

・どのようにも解釈できる

・年月日を記入しない

でしょうか。

*

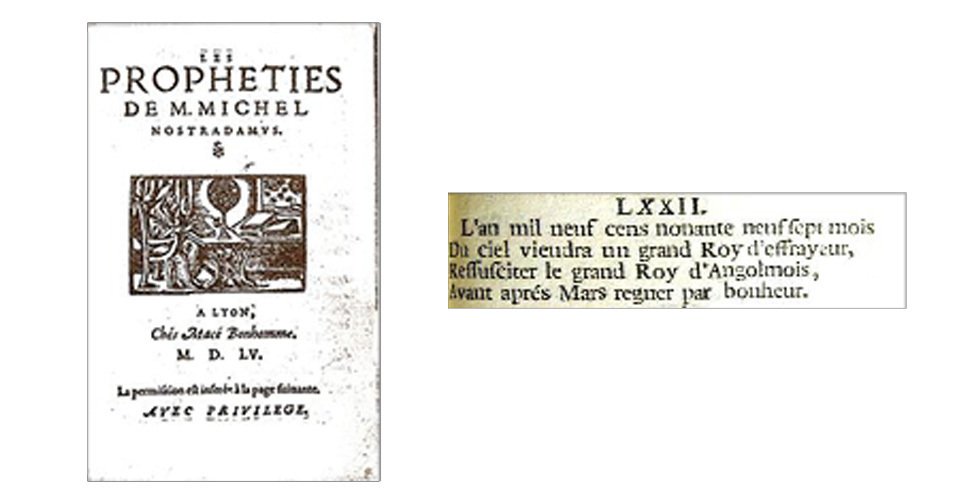

ここで四行詩から成る『ミシェル・ノストラダムス師の予言集』(五島勉著『ノストラダムスの大予言』で有名に)を連想された方も多いのでは?

「空からアンゴルモアの大王が降って来る!」

いや〜予言書って、いつの世もこんな感じ。笑

ー1999年7か月、

空から恐怖の大王が来るだろう、

アンゴルモアの大王を蘇らせ、

マルスの前後に首尾よく支配するために。ー

*

因みに『野馬台詩』の内容を一言で表現すると、

天皇が百代で日本は終わりだ、という一種の終末観である「百王思想」の典拠

とのこと。

現在の天皇は第126代目ですから、予言は大ハズレ!

しかし第100代・後小松天皇の当時は南北朝時代。噂を信じて末法思想に踊らされ、未来記症候群に陥る人は少なくなかったことでしょう。

* * * * *

『聖徳太子日本国未来記』

お待たせしました!次はいよいよ『聖徳太子日本国未来記』を見ていきます。

原文は長いため、まずは『野馬台詩』との類似部分を抜粋。

…

黒鼠噉朝食金龍登金殿

黒鼠、朝食を噉らはしかば、金龍、金殿に登らん。

…

牛馬如人言語魚膾生羽飛虚空

牛馬は人のごとくに言語し、魚膾、羽を生じ虚空に飛ぶ。

…

再び動物比喩のオンパレードです。

翻訳としては『野馬台詩』と同じく、世の秩序が大いに乱れることを伝えているようです。

(そんなことは動乱の時代にわざわざ聖徳太子さまに仰って頂かなくても、ですが…)

*

『聖徳太子日本国未来記』全文はこちらからどうぞ↓

【1648年・印刷バージョン】(⑪)

●京都大学貴重資料デジタルアーカイブ (カラー)

あるいは

●早稲田大学図書館所蔵 (カラー)

https://archive.wul.waseda.ac.jp/kosho/ri04/ri04_01309/ri04_01309.pdf

その他、いくつかの研究機関にも同著がデジタルアーカイブ化されているようです。

木版印刷技術により大量出版が可能となり、江戸期の当時にはかなり出回ったようですね。

(内容はいずれも同じようです)

*

【1467年・仁和寺記録バージョン】(⑩)

●国文学研究資料館 (モノクロ)

こちらは書写だけあって「手書き感」があります。

(内容は【1648年・印刷バージョン】と同様のようですが、こちらの方が180年ほど古い本になります)

* * * * *

『野馬台詩』と『聖徳太子日本国未来記』

いかがでしょうか?『野馬台詩』と『聖徳太子日本国未来記』を見てきましたが、両著には比喩表現に類似があることが分かりました。

では両著の類似ワードを比較してみます。

『野馬台詩』と『聖徳太子日本国未来記』の類似ワード

『野馬台詩』 『聖徳太子日本国未来記』

黒鼠 → 黒鼠

黄鶏 → 金龍

牛(の例え) → 牛(の例え)

魚膾生羽飛 → 魚膾生羽飛虚空

ここまで似過ぎると、『野馬台詩』と『聖徳太子日本国未来記』との関連を指摘せざるを得ないですね。

古代末期から中世にかけて作成された〈聖徳太子未来記〉(あるいは〈聖徳太子御記文〉)を含む〈未来記〉文書の殆どに、このような動物に例えた比喩表現が用いられているのだそうです。

「これらをどう訳すか?」その手引きを載せた解説本や講釈本、さらには偽書であることを指摘する論議書まで多くの関連本が出回りました。

『聖徳太子日本国未来記破誤』原本↓

(人文学オープンデータ共同利用センターより)

こうした〈聖徳太子未来記〉関連本の数々は、やがて後世においては好事家たちの興味を引き、ある種の趣味本として読まれたようです。

* * * * *

楠木正成と『聖徳太子未来記』

では最後に本丸の、こちらの伝説についてです。

「『太平記』には楠木正成が『聖徳太子日本国未来記』を読んだ記録が残っているんだぞ!」

こちらの史料である『太平記』に迫ってみます。

『太平記』巻第六

巻第六 39 「正成天王寺未来記披見事」

「正成天王寺未来記披見事」より抜粋

此時東魚来呑四海

この時、東から来る魚が四海を呑む。

日没西天三百七十余箇日

日が西天に没して三百七十余日後、

西鳥来食東魚

西から来る鳥が東の魚を食う。

1332年、天王寺(現・四天王寺)にて『聖徳太子日本国未来記』を読んだ楠木正成は、

「東魚」…北条高時

「日」…後醍醐天皇

「西鳥」…楠木正成

と解釈して味方の士気を鼓舞。南朝の正当性を主張したとする伝説です。

魚や鳥などの比喩表現は、やはり『野馬台詩』や『聖徳太子日本国未来記』に倣っていると言って過言ではないでしょう。

●原本全文はこちら↓

國學院大學図書館 デジタルライブラリー (カラー) 17ページ~

*

●現代語訳(縦読み)はこちら↓ (※一部)

現代語訳国文学全集『太平記』第16巻 (モノクロ) 97ページ~

*

●現代語訳(横読み)はこちら↓

ウィキソース『太平記/巻第六』 「39 正成天王寺未来記披見事」

*

おつかれ様でした。「聖徳太子の予言書」…色々ありましたね。

一通り見て来ましたが、書かれた(作られた)目的が

〈未来予知〉を売りにしたお寺の客寄せパンダから

↓

歴史物語の話題性(ネタ)へと変化している様子が分かります。

さらに現代では、そうした〈予言書〉の性質の変遷を知るだけに留まらず、時代ごとの〈予言書〉を取り巻く世相や文化を知るための、貴重な歴史資料となっているようです。(十和田まとめ)

いかがでしたでしょうか?なかなか長かったですね。

できるだけ写真資料を添付し、原本も読めるようにデータのリンクも貼っておきました。

初心者の方から歴史好きの方、もちろんオカルト好きな方にもお読み頂ければ幸いです。

(デジタルライブラリーなどは転載可能なようですが、転載不可のものも貼ってしまっているかもしれません。当方、有料記事ではないためお許し願います)

毎度のことですが、当記事はエンターテイメントとして書いております。

〈聖徳太子の未来記〉も、やはり娯楽の一環で書かれたものではないでしょうか。

秋の夜長のお供に…

太字だけ拾ってササっと目を通して頂くだけでも

かなりの「未来記ツウ」になれたこと受けあい?笑

*

小峯和明氏のご著書には後発に

『予言文学の語る中世:聖徳太子未来記と野馬台詩』(2019年)

も出版されています。ご興味ある方はぜひ。

*

…え?物足りない?

オカルト研究家の意見が全く紹介されていない?

四天王寺には証拠品の「楠木正成の直筆の礼状」があるんだぞ?

2022年に開帳予定だった秘伝の巻物もある?

そもそも「クハンダ」はどうしたー?

もちろんです!

次回はオカルト研究家の方が書かれた書籍をご紹介させて頂きます。

大学教授が言えない(言うと異端視されてしまう?)研究も、たくさんありそうです。

ではまた、次回をお楽しみに。

今回もお読み頂きありがとうございます!(^^)/