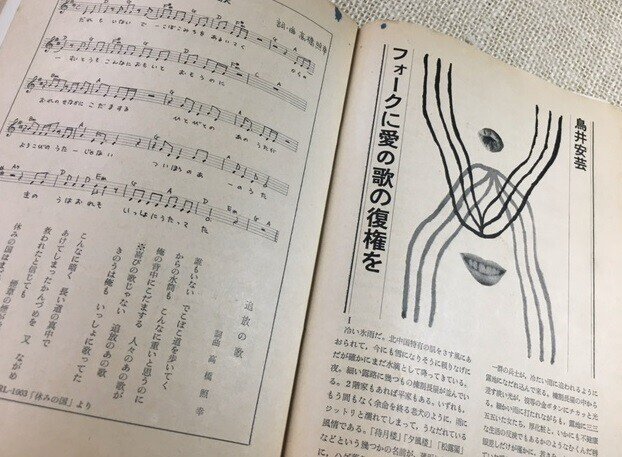

1969年の「うた うた うた フォーク・リポート」10月号の記事が面白いので抜き書きしてみた。

まずは日本最初のインディーズレーベルだったURCについてすこしだけ。

ウッドストック・ミュージック・フェスティバルでお馴染みの1969年。日本では、政治色が強い反戦プロテストソングや放送自粛用語が使われていて、メジャーレーベルから発売できない音楽を発売するために会員制のURC(アングラ・レコード・クラブ)が設立された。

「うた うた うた フォーク・リポート」はその会員誌である。

今も昔も同じようなことが続いているのだなぁとおもうのです。

この会員誌の冒頭に、譜億新渦(ふおうくにゆうず)というコーナーがあり、「表現の自由を守るために自主規制をしようと、変な手紙がURCに舞い込んだ。」というヘッドラインがある。

手紙の差出人はレコード制作基準管理委員会。

書面の写しでも管理委員会となっているが、今でも日本レコード協会内にあるレコード制作基準倫理委員会、いわゆるレコ倫と思われる。

そこから

「レコード界における表現の自由を守るためレコード倫理の自主規制を一層徹底すべき事態」だから、審査を受けよとの通達である。

自主規制をしようという意見に対してURCが送った回答は?

日本レコード協会制定の「レコード製作基準」なるものは、本質的に現在の社会体制の側に立っている。

条例や立法化が狙っているその同じことを自主規制で行おうとすることが、どうして「表現の自由を守ることになる」のか?

レコード製作者の全てが政治的配慮や資本の介入から自由にレコード製作ができるよう、表現の自由を脅かす動きをチェックする活動を提案する。

こんなことがあったのち、ご存じのようにURCは創りたい音楽を創って発表し、全国的なフォークブームを巻き起こす起爆剤となっていった。

1969-2022、同じことが起こっているようで、実はより複雑に困ったことになっている。

音楽業界団体が国政選挙を前に、政権与党の候補者を応援することを表明したを見て、世の中は変わらんなぁと思ったりもするのだが、デュランが歌ったようにやっぱり時代は変わるのである。

より困った感じにだけど…。

SNSという自由すぎる言論の場の嵐を体験して、多様な自由が共存するためには、前提として公共心が大切であることを知った。

自由な表現は大切であるが、ネットが普及していくと、度を越した逸脱をする人が大量に現れ、しかもそれが一定の市場を確立してしまう恐ろしい時代に突入してしまった。

こうなるとURCの理屈は正しいとばかり言いづらく、個々の自由が共存するためには、高い公共心に基づいたルールを共有せざるを得ないのではないかと思ってしまう。

自由を守るために、叩かれるのを承知でオトナの立ち回りをする役割をする人たちへの理解。

レコ倫、そしてテレビでよく話題になるBPOも業界団体側が作った自主管理のための団体だ。

業界団体というものは、成り立ちとして業界の社会的立場を高めるためのものだから、公権力や体制側と添い寝するものである(ムカつくけど)。

その組織の中で、倫理管理のために自主規制をするセクションは、上からの意見を唯々諾々と従うためばかりのものではない。

業界には自治能力があるから、どシロートのお上の介入はごめんだぜ!という立場でもある。

ある意味では製作者たちのやりてぇー!を、「私が好き勝手やりゃーがるガキどもに言い聞かせますから、ここはひとつ」と、煙に巻いて盾になり守ってくれているオトナでもあるのだ。

すぐカッ!となるのではなく、この阿吽の相互理解が大切だ。

ネットで限度なき自由な主張の怖さを知ってしまった今は、URCの時代よりも複雑化しているのだ。

自由を守るために、したたかに考え、”ていど”で判断する。

つまりは、業界団体が動いても、投票判断は自分ですればよい。

音楽業界団体のトップも、自分がやったことで世間や会員たちに総叩きになったとき、ほくそ笑んで「日本の音楽人とファンはまだまだ元気で正気だ!えーぞ、えーぞ」というぐらいの気概で、自由を守るために、悪役を演じながら政権を利用しつくしてほしいものである。

(これは音楽業界団体のトップというものが、マジで応援するほどバカじゃないという推論に立脚した意見なのだが、本当は思った以上に金のことしか考えていないバカだったらどーしよー…)

複雑な時代だから、単純化した原則ではなく、状況をよく見てその”ていど”を読み取り、柔軟に判断を変えていく。

50年前の記事を読んで、そういうことかと思った。