落語ラン vol.31 「大工調べラン」

神田を舞台にした落語というのはいくつもありますが、職人気質がしっかり出ていて、分かりやすい噺としては「大工調べ」が一番かも知れません。

三菱総研時代は、神田で良く飲んでいたこともあり、竪大工町周辺も非常に馴染みがあります。この辺を政五郎さんや八っつぁん、熊さんがウロウロしていたかと思うと、楽しくなってきますね。

あらすじ

大工の腕は良い与太郎がしばらく仕事に出てこない。【番町】のお屋敷の仕事が入ったので、【神田竪大工町】の棟梁の政五郎は長屋に行ってみる。すると、与太郎は家賃を一両と800文溜め込んでしまったので、道具箱を家賃の抵当(カタ)として大家に持って行かれたと言う。道具箱がないと仕事にならないので、棟梁は持っていた1両を与え、道具箱を返してもらうように言う。与太郎は800足りないというが、「一両あれば御の字だ。800足りないのもあたぼうだ。」と棟梁は伝える。そして、与太郎は大家さんに「あたぼう理論」をそのままぶつける。怒った大家は1両も取り上げてしまい、もちろん道具箱も返してくれない。それを聞いた棟梁は早速大家のところに乗り込むが…。

ランニングコース

番町→神田竪大工町→有楽町

番町

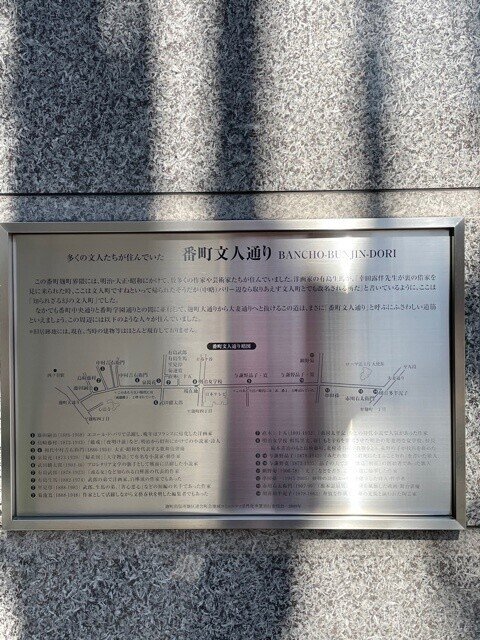

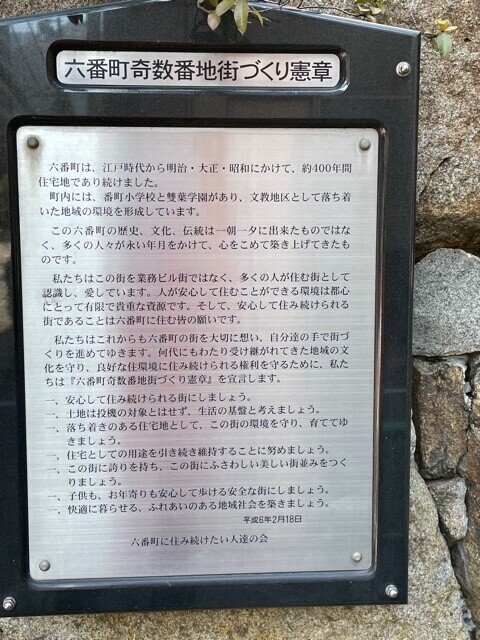

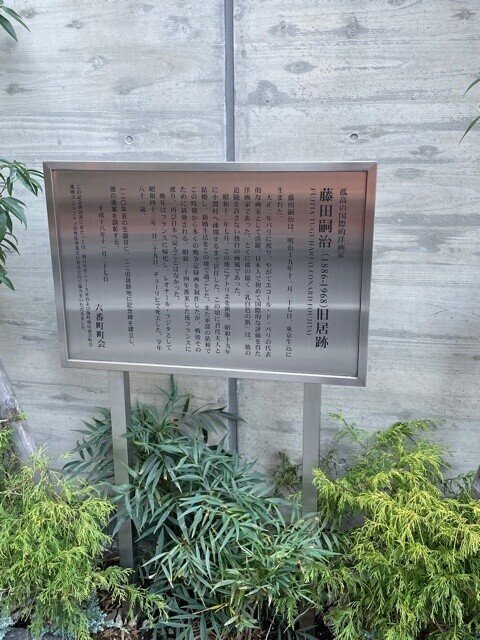

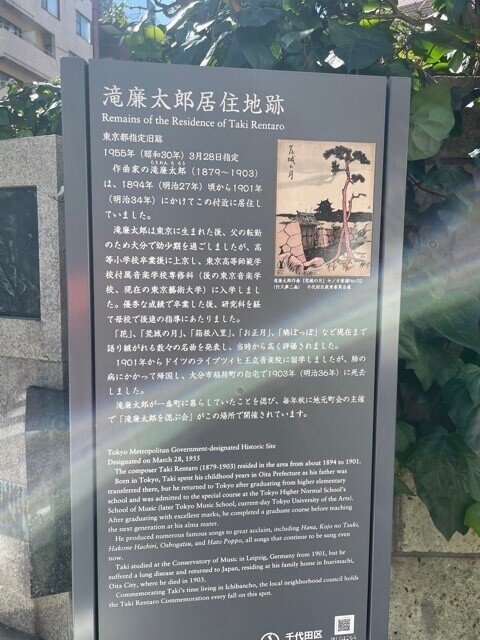

番町は昔からのお屋敷町で、旗本などが住んでいました。一番町から六番町まであります。落語で言うと番町皿屋敷から派生した「お菊の皿」で有名ですが、先代の圓歌師匠のお住まいがあったことでも有名ですね。当代の圓歌師匠も頻繁にマクラのネタにしておられます。一番町には、ランナーの聖地「炭や」があり、その向かいには滝廉太郎の碑があります。毎回この碑の前を通るたびに思いますが、滝廉太郎は23歳で亡くなったんですよね。23歳までの間にいまだに歌い継がれている名曲の数々を世に送った訳ですから、天才以外の何ものでもありませんね。

旧日テレのビルもなくなってしまいました

先代圓歌師匠のお宅

ランナーの聖地「炭や」

滝廉太郎旧居跡

神田竪大工町

神田竪大工町は、今の内神田三丁目で、JR神田駅西側エリアの一帯になります。落語の登場人物の大工さんは、だいたいこの辺に住んでいたことになります。

神田駅周辺は旧都電も乗り入れていたため、道路形状が複雑

有楽町

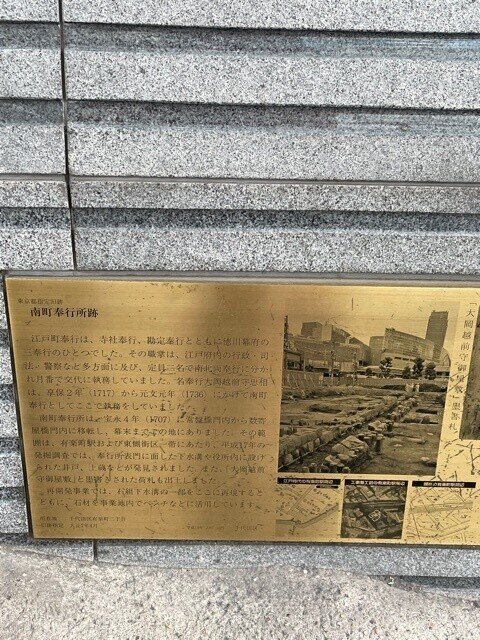

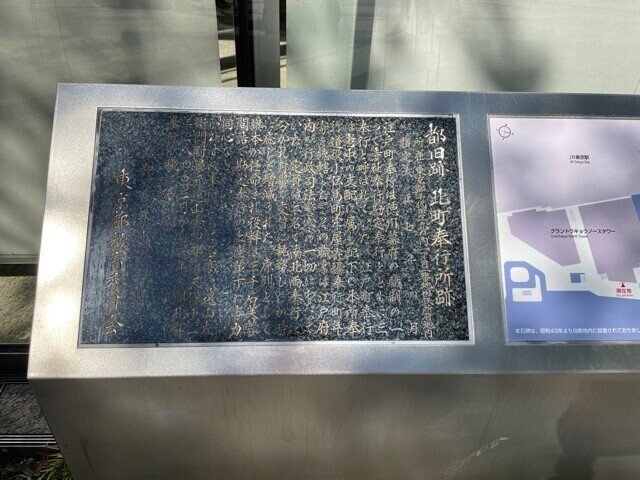

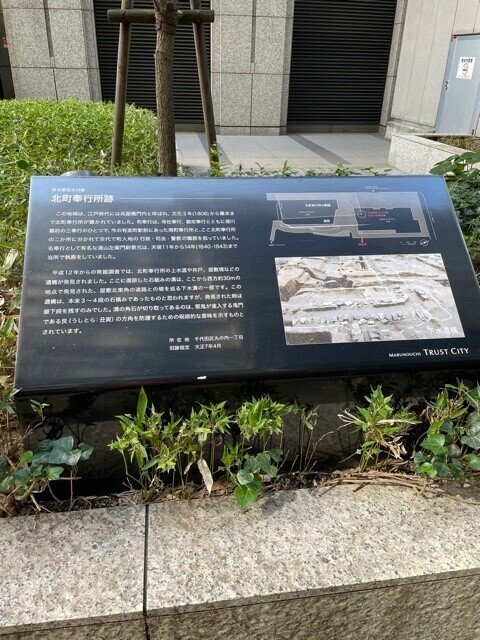

江戸の奉行所は南と北の二つの町奉行があり、交代での月番制。月番の町奉行は午前10時に登城し、午後2時頃退出してから町奉行所で訴訟・請願その他の仕事をしたと言います。また、内寄合(ないよりあい)という月番奉行所の役宅内での両奉行の協議を、月に3回ほど行い、連絡を密にしていたそうです。職務執行は相当ハードだったようで、時代劇等で取り上げられるイメージとは相当異なり、役のある人はヘロヘロだったようですね。南町奉行所は今の有楽町マリオンの北側。北町奉行所は東京駅八重洲口北側高層ビルのところに有りました。