「走らなかったメロス」

友情の英雄か、稀代の馬鹿か、その名はメロス。

走らないメロス(または走れよメロス)

「走れメロス」と「羅生門」はほとんどの日本人が全文を読んでいる、数少ない日本文学だと言われている。前者は中学校で、後者は高校で、ほぼすべての教科書に採択されてきたからだと思われる。

例によって内容を忘れてしまった人のために。太宰は早死にだから著作権が切れているのである。青空文庫万歳(ちなみに、太宰の友人であり師でもあった井伏鱒二は90過ぎまで生きたので、まだ青空文庫に作品がない)。

kindle版はこちらである。

このkindle版の解説に書かれている、

「邪智暴虐の王」への人質として差し出した友人・セリヌンティウスの信頼に報いるために、メロスがひたすら走り続けるという作品。信頼と友情の美しさを基本に描きつつ、そこに還元されない人間の葛藤をも描いた、日本文学における傑作のひとつ。

という解釈が、たぶんメロスのもっとも一般的な読み方であろう。我々も国語教育においては、このような解釈に落とし込ませるのが王道とされてきた。「メロスは何のために走ったと思いますか」みたいな。やだなにこれ道徳かしら。いやだわ。

しかしこのメロス、中学生からは大人気である。本業の「友情の尊さ」とは別の部分で非常に注目されている。まず名前だ。90パーセントくらいの男子中学生が、メロスのことを「エロス」と呼ぶ。僕は休み時間に「走れエロス!」と叫びながら廊下を走ってる男子中学生に、何度ハンセン直伝のウエスタンラリアットをかましたかしれない(※体罰はやめましょう)。

しかし、その名を別にしても、メロス、突っ込みどころの多い人物である。人間失格の「恥の多い人生」ならぬ「突っ込みどころの多い人生」を歩んできたのである。有名なところでは、「メロス走ってないんじゃないか」疑惑である。

確かに、メロス走ってねぇし。

そうなのだ。思ったよりメロス、走ってないのだ。この物語でメロスが走るのは後半部分、数ページだけなのである。じゃメロスは何をしているかというと、

基本寝転がっているのである。

「メロスに激怒した」

メロスを朗読した最初の授業の後、「エロス!エロス!」と絶叫し走り去る男子生徒(&一部の女子生徒)を尻目に、だいたいクラスの理知的な生徒は、教卓に来てこう言う。

「メロス、馬鹿じゃね?」

僕はにやにやしながら言う。

「ほう、どの辺がだね?」

そうすると大体の生徒がこう言う。

「メロス、最初に怒ってるじゃないですか。じゃちぼーぎゃくのおうをのぞかねばならぬーって」

「そうだね」

「そのあとの行動、雑過ぎません?」

確かに。

ストーリーの冒頭はこんな感じだ。

メロスが妹の婚礼の準備のために街に来てみると、街にかつての活気がない。老人を無理やりゆさぶって(ほとんど拷問である)聞きだしてみると、暴君ディオニスが、人間不信のために多くの人を処刑しているのだという。

聞いて、メロスは激怒した。「呆れた王だ。生かして置けぬ。」

メロスは、単純な男であった。買い物を、背負ったままで、のそのそ王城にはいって行った。たちまち彼は、巡邏の警吏に捕縛された。調べられて、メロスの懐中からは短剣が出て来たので、騒ぎが大きくなってしまった。

「ね?」生徒は言う。「馬鹿ですよね?」

そもそも、人心が離れているとはいえ国王である。その国王を暗殺するのに、①買い物を背負ったまま②のそのそ(おそらく正面から)王城に入り③たちまち捕縛され④懐中から短剣が出てくる のである。

なんたる雑な暗殺計画か。

殺先生にマッハ20でお仕置きされるレベルである。

「しかも、妹さんの婚礼の前じゃないですか」

「そうだね」

「婚礼終わってからでもよくね?」

「そうだね」

…「そうだね」しか言えねぇ。

「で、でですよ?あ、やばい、妹さんの婚礼があるんだった、って途中で思い出して、人質に出すのが、友達」

「友達」

「しかもその友達に会うの、二年ぶりですよ、二年ぶり。二年間会ってない友達に、「ごめん、人質なってくんね?」ですよ。むちゃくちゃですよこんなの。「あきれたメロスだ、生かしておけぬ」って感じです」

太宰は、太宰さ。信じては、ならぬ。

この、妹の婚礼のことを思い出すシーン、実に太宰らしい、僕の好きなくだりである。少し長いが引用する。

「ああ、王は悧巧だ。自惚れているがよい。私は、ちゃんと死ぬる覚悟で居るのに。命乞いなど決してしない。ただ、――」と言いかけて、メロスは足もとに視線を落し瞬時ためらい、「ただ、私に情をかけたいつもりなら、処刑までに三日間の日限を与えて下さい。たった一人の妹に、亭主を持たせてやりたいのです。三日のうちに、私は村で結婚式を挙げさせ、必ず、ここへ帰って来ます。」

「ばかな。」と暴君は、嗄がれた声で低く笑った。「とんでもない嘘を言うわい。逃がした小鳥が帰って来るというのか。」

「そうです。帰って来るのです。」メロスは必死で言い張った。「私は約束を守ります。私を、三日間だけ許して下さい。妹が、私の帰りを待っているのだ。そんなに私を信じられないならば、よろしい、この市にセリヌンティウスという石工がいます。私の無二の友人だ。あれを、人質としてここに置いて行こう。私が逃げてしまって、三日目の日暮まで、ここに帰って来なかったら、あの友人を絞め殺して下さい。たのむ、そうして下さい。」

気がつかれただろうか。それまで「邪知暴虐の王を取り除くのだ!」と王の前で宣言し、王の不徳をあざ笑っていたメロスが、急に口調を変えて懇願するのである。いままで常体だった台詞が敬体になっているのが面白い。最後など、まさに足元にすがりつき靴をなめかねない勢いである。引く。この変り身の早さ。情けなさ。引くしかない。

このくだり、実に太宰である。太宰はこうでなくてはならぬ。

僕はメロスを授業で扱う時に、必ず太宰治の生涯についてふれることにしている。もちろん、太宰治は「その生涯を中学生に教えたくない文学者」のトップを常に走り続けている人物である(ちなみに不動の2位は啄木である)。薬物中毒で女にだらしなく、左翼思想にかぶれ、他人を平気で裏切る。芥川賞を欲するあまり選者に巻物のような手紙を送り付ける粘着質。

何より、心中で相手だけを死なせて生き延びたのに、また心中で死ぬ、という愚かさ。

あまり面白おかしくならないように、淡々と、真実だけを伝えるようにしているが、それでも生徒は引き気味に笑う。笑うしかないのだ。

「走れメロス」については壇一雄が明かした次のようなエピソードがある。

懇意にしていた熱海の村上旅館に太宰が入り浸って、いつまでも戻らないので、妻が「きっと良くない生活をしているのでは……」と心配し、太宰の友人である檀一雄に「様子を見て来て欲しい」と依頼した。

往復の交通費と宿代などを持たされ、熱海を訪れた檀を、太宰は大歓迎する。檀を引き止めて連日飲み歩き、とうとう預かってきた金を全て使い切ってしまった。飲み代や宿代も溜まってきたところで太宰は、檀に宿の人質(宿賃のかたに身代わりになって宿にとどまること)となって待っていてくれと説得し、東京にいる井伏鱒二のところに借金をしに行ってしまう。

数日待ってもいっこうに音沙汰もない太宰にしびれを切らした檀が、宿屋と飲み屋に支払いを待ってもらい、井伏のもとに駆けつけると、2人はのん気に将棋を指していた。太宰は今まで散々面倒をかけてきた井伏に、借金の申し出のタイミングがつかめずにいたのであるが、激怒しかけた檀に太宰は「待つ身が辛いかね。待たせる身が辛いかね。」 と言ったという。

(Wikipedia「走れメロス」の項より抜粋)

壇は「太宰が走れメロスを書いたとき、このことが頭にあったのではないかと思う」と書いている。「火宅の人」さえ振り回す無頼ぶり。しかし無頼派は無頼派を知る。さすが壇一雄である。

「待つ身が辛いかね。待たせる身が辛いかね」

実はこの言葉こそが、メロスのキーワードに他ならないのである。

ほとんど寝ているメロス

いま私の手元に教育出版の二年国語の教科書がある。走れメロスをめくってみる。教科書204ぺージから220ページまで、挿絵を除き15ページ。

このうち、約15%にあたるまるまる2ページ分、メロスは草地に横たわり逡巡しているのだ。

濁流を超え、山賊を倒して城に向かうメロス、しかし疲労困憊して倒れたメロスは、走れなくなってしまう。

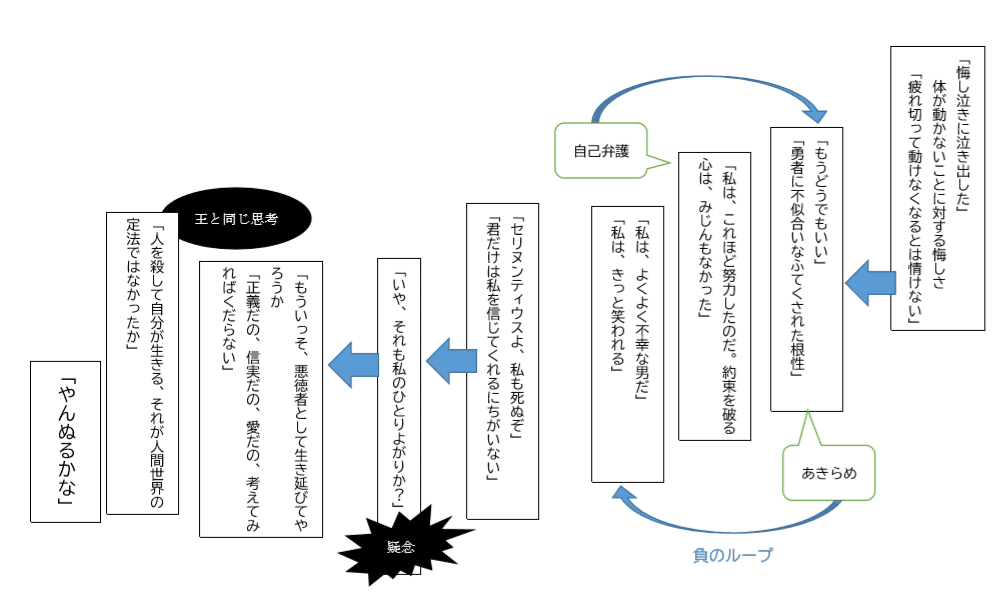

僕はここで、メロスの思考の流れを授業で生徒と一緒にまとめたりするのだが、このシーンだけでもけっこう複雑になる。

…長いよメロス…。

こうやってみるとかなり逡巡している(図中「負のループ」とあるところは2回同じことを繰り返している)。やがて死にたくなり、友に対する疑念が生まれ、「人を殺して自分が生きる、それが人間世界の定法ではなかったか」などと言い始める。メロス!あかん!それ王が言うてたやつや!

このシーン、全体の分量では走っているシーンより長い。「およそ勇者に不似合いなふてくされた」状態のほうが長いのだ。

壇一雄でなくても気がつく。これはまさに、「待たせる身の辛さ」である。あのときの太宰の心の動きそのものだ。嘘がない。

嘘がないので、メロスについて授業で文句を言っていたような生徒たちも、たいがいここで引き込まれるような顔をする。それまでの道徳的な結末にしらけていたような生徒の心を、太宰は揺さぶる。

初めて生徒はここで、メロスを応援している、はずだ。

そしてこの後、水を補給したメロスは立ち上がる。作者は高らかに叫ぶ。

「走れ、メロス!」

…いや、最初っから走っとけや。

馬鹿だからこそ、愛しい

おそらく、太宰にはメロスのような信実の瞬間は、ほとんどなかった。嘘をつき、酒をあおり、妻以外の女に子を産ませ、女を死なせ、自分だけ生き残る。政治への関心はおのれの生家へのコンプレックスでしかなく、形だけの左翼思想に身を投じ、そしてそのすべてを作品で描くしかなかった。

井伏鱒二の「サヨナラダケガ人生ダ」という訳詩を読んだときに、なぜか太宰のことが浮かんだ。井伏と太宰が師弟関係だと知る前のことである。太宰の人生を知れば知るほど、うまく生きることができなかった人間の悲しみのようなものを感じる。

王城で歔欷の声に包まれ、高らかに友情を歌う。

それは愚かな人間の見た夢なのだ。

だからこそ、メロスは愛しい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?