リベラジの目的

ラジリアが運営するリベラジ(リベラジリアーツ) の目的や何故か?について3つ整理したのでこちらに記します。

1.仲間と共に学ぶ

リベラジリアーツの目的として「仲間と共に学ぶ」があります。これには2つ理由があり、参加者が互恵的な関係性を築くためと、現代社会で求められるスキルを身につけるためです。

例えば、リベラジでは毎月「自然」「文化」「技術」などの話題提供がありますが、理系の方だと「自然」には詳しいが「文化」は疎い、逆もあると思います。ここで、参加者が多様であると、お互いが自分の強み弱みを補完し合う関係が生まれます。確かに、疎い分野でも一人で学ぶことはできますが、一から調べてある一定以上の精度で学ぶことは予想以上に大変です。なので、仲間と互恵的に学ぶことで、リベラジというコミュニティが形成されるのです。ここが「多様な仲間と学び、対話すること」の部分です。

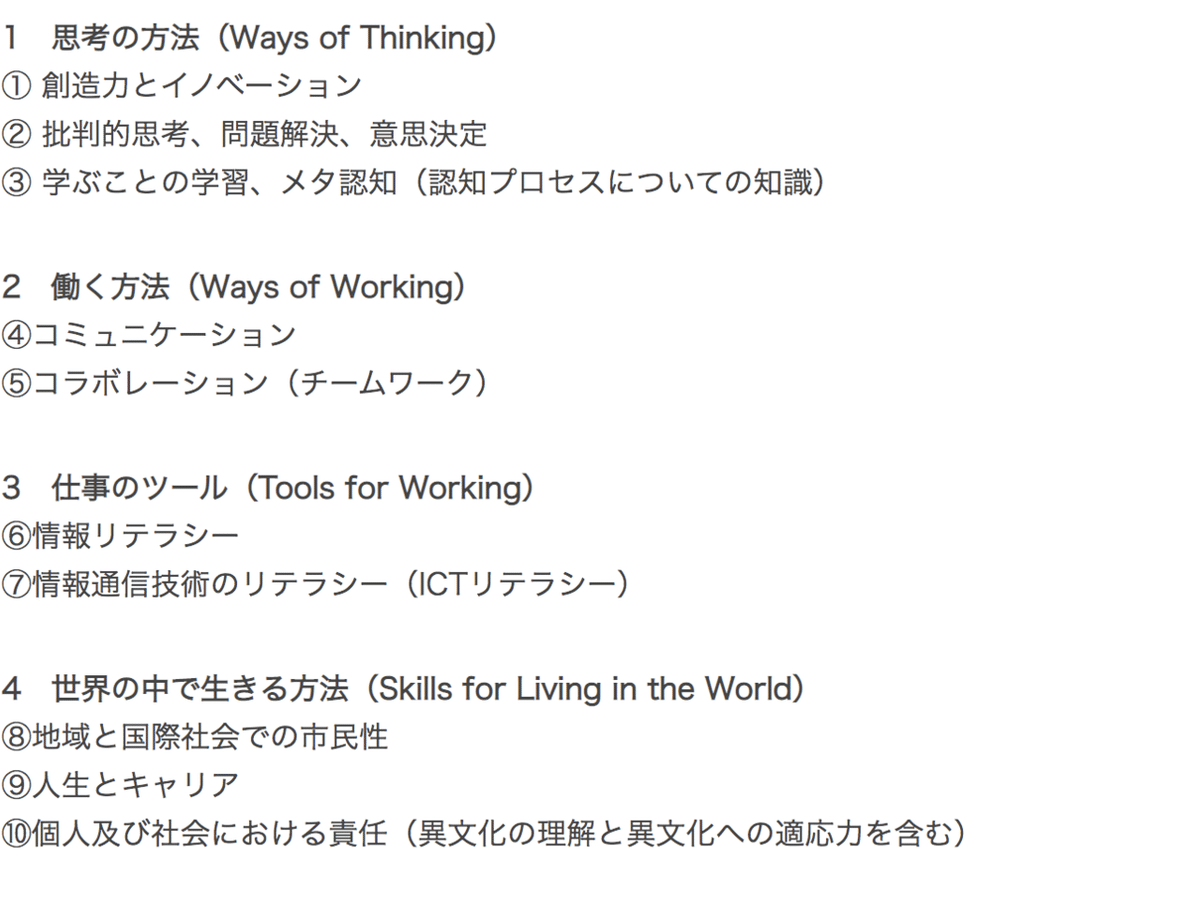

また、現代社会で求められるスキルとしてATC21が提唱している以下の4つのカテゴリに分けられる「21世紀型スキル」があります。

出典:21世紀型スキルとはグローバル社会に求められる新しい人材像をご紹介

2⑸や4⑻⑽が特に「仲間と共に学ぶ」に関係することがわかると思います。リベラジでは、話題提供にも表れているように対話を重視します。多様な参加者と対話し、学ぶことによってコラボレーションや他者への理解などを体験します。ここが「自分の持っていない知識や自分にはない価値観に触れる」の部分です。

2.リベラルアーツをする(幅広い知識に触れる)

リベラジでは、毎月「自然」「知」「社会」などといったテーマを設定します。そして、それに関連した話題を参加者自身が提供し、ZOOMを通して対話を行っています。参加者の方はみなそれぞれまったく異なるバックグラウンドをお持ちなので、提供される話題も十人十色です。つい先日行われた「社会」でも、まちづくりや学習法、社会システムの観点など、バラエティ豊かな話題提供がありました。このように、リベラジに参加すれば、普段なかなか手に届かない分野についても学ぶことができます。また、さまざまな人との対話を通じて、異なる価値観や考え方に触れることができます。

リベラジを行う二つ目の目的「幅広い知識に触れる」とは、まさにその点にあります。社会に蔓延する問題の多くは、あらゆる事柄が複雑に絡み合うことによって構成されています。たとえばコロナを例に取れば、それは医療分野のみに留まる話ではありません。社会や政治、経済、科学技術、心理など、あらゆる観点から物事を見ようとしなければ、問題の本質を捉えることはできないのです。

こうしたことは、最近各所で多用されている「T型人材」という言葉の中にも表されています。「T型人材」とは、今の日本社会が求める人物像の標語のようなもので、「T」の縦棒はその人の専門性、「T」の横棒は視野の広さを示しています。つまりリベラジでは、この横棒を伸ばしていくことを目指しています。

これを達成するためには、「常に疑問を持ち続ける姿勢」が大事であると考えています。参加者の方々と疑問を共有しながら、さまざまな分野の話題について、ぜひ一緒に学んでいきましょう!

3.リベラルアーツをする(自らの専門の適用)

リベラルアーツをするもう1つの目的は専門性や興味関心を様々な視点へと適用する技術(能力)を身につけることです。

誰しも学びを積む中で様々な能力や知識を身につけてきたと思います。

しばしば大学では専門と呼ばれますが、単に日々関心があることや趣味、仕事によって培われた経験やスキルなどはその人固有の物事を見るクセ(フィルターや眼鏡のようなモノ)です。

リベラジでは月一で「社会」、「技術」、「超越」など様々なテーマがありますが、自分が既に知っていることや感性に基づいてそのテーマを見たときにどのようなことを思い、応えるのか?を大切にしていただきたいです。

そこにそれぞれの個性が出るだけではなく、自らの知を総動員して何か特定の物事を考えることで、知っているだけの知やただ関心がある事柄が、より実践的な使える知恵とすることを期待しています。

そのために是非毎月のテーマに対して自分なりの疑問や意見や感想はもちろん、自ら仮説を基に問いを立て、考えるための土台の背景を話題提供していただきたいです。

例えば映画が好きな方は映画という表現はどのようにそれぞれの「社会」や「技術」や「自然」や「知」などの毎月のテーマをどのように描いているか考えてみると面白いでしょう。

それから対話が生まれ学びの輪が仲間に広がるのです。