第三の男と生田訳眼球譚

10/21(月)〜10/27(日)の記録です。

今週は『第三の男』を観て『イノセンス』を2周して二週間前に観た『GHOST IN THE SHELL』をおさらいで1周流し観て『目玉の話』と『眼球譚』の読み比べをしていたら一週間が終わりました。

ということで今回は『第三の男』の紹介と『眼球譚』の話です。押井作品ズはとりあえずあと10回くらいは観たいので一旦保留にします(半笑い)

『第三の男』の話

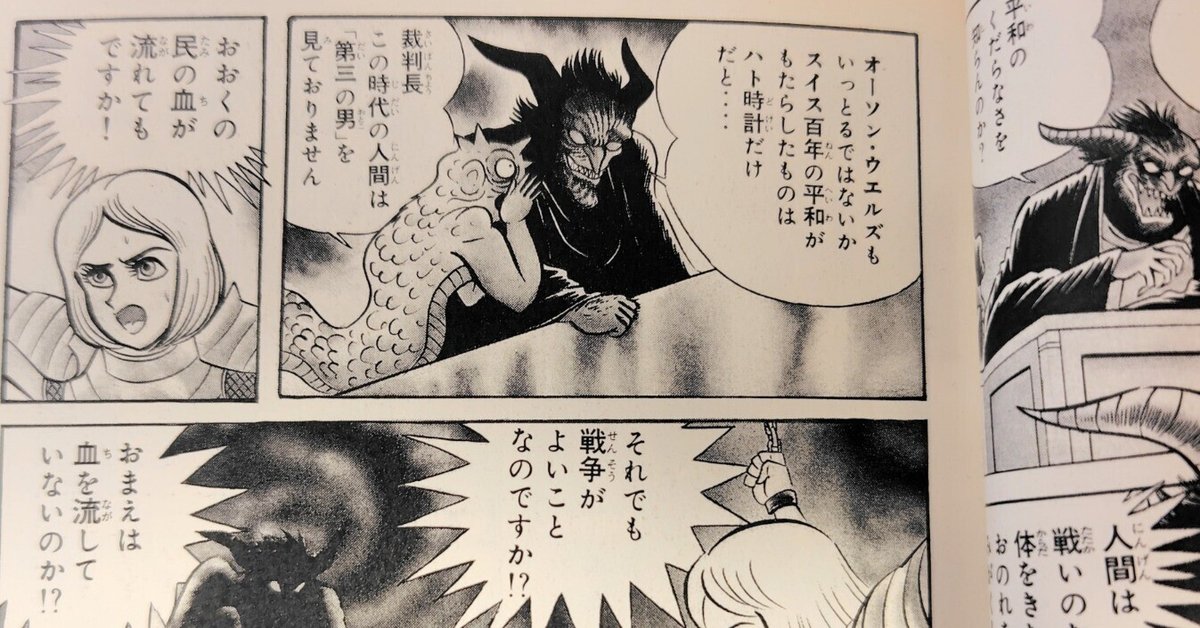

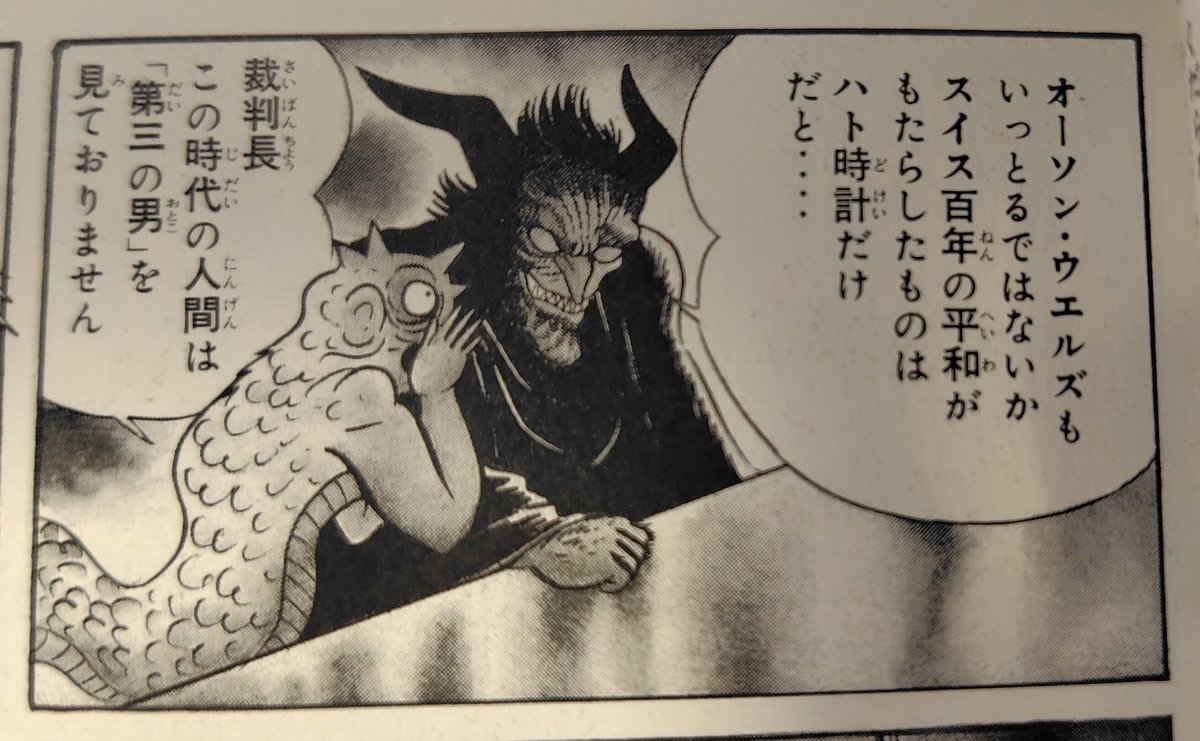

鑑賞のきっかけはもちろんコレ⤵

前から気になっていた作品の一つ。オーソン・ウェルズの印象深い演技としても知られる『第三の男』をようやく観ることができました。

この作品は1949年に制作されたイギリス映画で、当時米英仏ソの四分割統治下にあった第二次世界大戦直後のウィーンが舞台となっているミステリー映画です。全編白黒、光と影を巧みに用いた演出美と、あえてその内容にそぐわない陽気なBGMとが見事に調和している。てっきりもっと重いサスペンスだと思って身構えていたのですが、驚くほど軽やかでテンポ感のいい映画でした。いい意味であまり登場人物に寄り添わないスタイルというか…ほとんど常に三人称的な目線で映像が撮られているので観ているこちらとしては登場人物に感情移入する隙が全然無い。非常に淡々としています。

特に最後の葬儀の場面は印象的ですね。冒頭と全く同じ映像が流されるわけですが、ここまで見てきた我々にはその実質的な違いが手に取るようにわかる。今度こそ”本命”です。でも結局何が起こったのかと言えば振出しに戻っただけ。綺麗に伏線回収をしていて後味も良い映画でした。マーチンス、失恋ドンマイ。

『眼球譚』と『目玉の話』の話

期せずして現在私のnote内最多出演数を誇るバタイユの目玉シリーズ。

元々古典新訳文庫の方を持っていてお気に入りの一つだったのですが、二か月ほど前に中野ブロードウェイに行った際まんだらけの海馬で生田耕作訳『眼球譚』を発見してしまい大興奮して即座に購入。自力で原文を読めない身なので恐縮ですが、今回この二作品を読み比べてみて訳出の違いや気になったことなどをいくつかまとめてみました。クソオタクなので一人でこういうしょうもない比較をやるのが最高に楽しい。

まずは題名が違う。見ての通り。

続いて改行の頻度について。圧倒的に中条省平訳の方が多いです。ただ個人的な感想としては「読みやすいのは目玉の話、分かりやすいのは眼球譚」といったところ。特に『マダム・エドワルダ』に関しては正直光文社の方は全然意味が分からない。文字通り意味が分からない。サルトルの『嘔吐』を読んでいる時のあの”ぼんやりとした不安”を思い出しました。とにかく今回生田耕作訳の方を読んで初めて「おれ」の言わんとしていることを理解できた気がする。これは大きな収穫です。

訳出の差異はかなりあります。中でも面白かったのは『目玉の話』で〈小便〉と訳されていたところが『眼球譚』では〈忘我の境地〉と訳されていたこと。恐らく後者のほうが原文に忠実で、前者は原文を意訳して却って直接的な表現になっているのでしょうが、これに倣ってこれから私も尿意を催したら「忘我の境地へのいざない」、スッキリしたら「無我状態からの脱却」とでも表現していきたいと思います。

ちなみに眼球譚でもう一度〈忘我の境地〉と訳された箇所があり、目玉の話を確認すると今度は〈茫然自失〉となっていたので放尿=忘我の境地とするのは早計かもしれません。使う際はくれぐれもお気を付けください。

あと訳で気になったのは〈トルコ帽〉と〈革命派の帽子〉について。

ここに関しては訳出の差異ではなく、指しているものが完全に異なっていました。

眼球譚の〈トルコ帽〉とは紛れもなくフェズのことでしょうが、目玉の話では「〈革命派の帽子〉に似た、パーティで使う派手な赤いとんがり帽」と書いてあります。トルコ革命は初稿が発表される以前に起こっている上、フェズもえんじ色っぽいイメージがあるので最初はどちらかと言えば「(トルコ)革命(派)”以前”の帽子」の方が適切じゃないかと思ったのですが、多分これトルコ革命じゃなくてフランス革命の方が正解だったんでしょうね。これに関しては生田氏が誤訳したのかもしれない。バタイユフランス人だし。フランスで〈革命派の帽子〉といえばパリ五輪のマスコットのモチーフにもなった「フリジア帽」がある。確かにこちらの方が「パーティで使う派手な赤いとんがり帽」の形容からするとしっくりきます。

まあ別にトルコ帽でもフリジア帽でも物語の本質的な部分に一切影響を与えないんですけどね。こういうのは見つけたもん勝ちだよね。普通に嬉しかったよね。

ということで今回この二作を読み比べ、排尿に関する新たな視点と世界の赤い帽子についてのちょっとした知識を得ることができました。目玉シリーズ、侮れない!

以上です。読んでくださった方ありがとうございます。