言語力と免疫力

今回の記事は、多田富雄『生命の意味論』(講談社学術文庫)に触れます。免疫学の教授が、言語のあり方にも言及しているのです。

こうしてみると、言葉の成立と発展、遺伝子の誕生と進化には明らかに同じ原理が働いており、共通のルールが用いられているように思われる。一度単純な要素が創造されると、その組み合わせによって意味が生じ、繰り返しによって重複し、複製し伝達する際のエラーを取り込んで多様化してゆき、こうしてできた新しい要素の組み合わせは飛躍的に語彙の多様性を増してゆく。そのあとは、与えられた多様性を組織化して、複雑な生命活動を運営してゆくのである。

いったん自分の文法を生成してしまった言語は、最終的には、言語の「自己」というものを確立してゆく。英語には英語の「自己」が、日本語には日本語の「自己」がある。それぞれの言語は混交しない。

たとえば日本語に、「フィロソフィア」というギリシャ語が入ってきたとする。それは日本語の「自己」にとって明らかに「非自己」であり、異物である。当然排除されなければならない。

しかし、「フィロソフィア」の持つ意味が理解されるようになると、「フィロソフィア」の概念を、日本語の中に取り込まなければならなくなる。その時、明治の碩学西周が、「哲学」という言葉を作った。もともと日本には存在しなかった「哲学」という言葉は、前から存在していた「哲」と「学」という要素を組み合わせて、新たに作り出されたものである。その点で、「哲学」というのは、免疫反応における抗体のようなものである。「フィロソフィア」をそのまま日本語に置き換えたというようなものではなかった。抗体分子を合成するとき、遺伝子の方でもV、D、J、C遺伝子という要素を組み合わせる遺伝子の再構成を行って、もともと存在しない新しいタンパク質を作り出す、ということを第二章に述べた。侵入した抗原「フィロソフィア」は、日本語の「自己」の中で処理されて、要素の再構成によってそれに対応する「哲学」という抗体を合成させた、と考えるべきであろう。「哲学」という新造語は、「フィロソフィア」という抗原に対する抗体であった。抗体を合成することによって、免疫系が異物である抗原情報を「自己」内部で処理できたように、「フィロソフィア」という概念を、日本語の「自己」の中に取り込み処理することができるようになったものと私は考える。

明治時代に作られた「哲学」という和製漢語はよく批判されます。もっと適した日本語に置き換えられたのではないかと・・・。しかし、この著者は、免疫学の知見も併せて「哲学」を建設的に受け止めています。

△

さて、ここからは、私の頭の中の世界です。この書籍で触発されたイメージを図にしました。スピリチュアル用語もありますが、ご容赦ください。

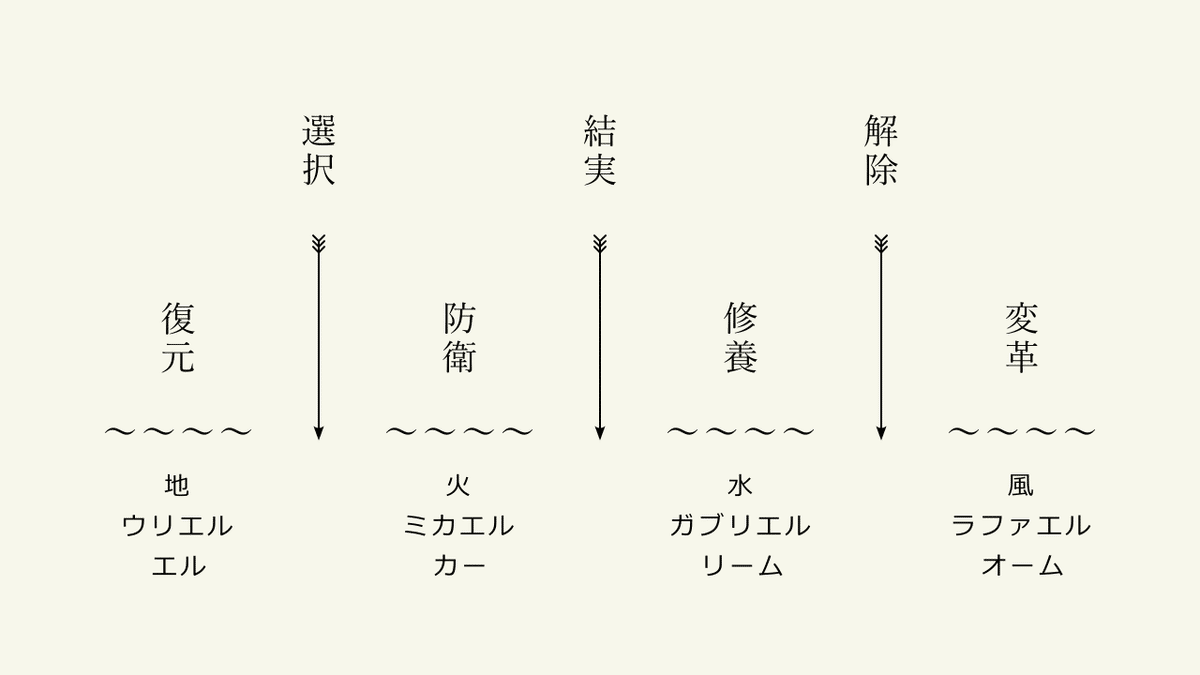

免疫のシステムは、自己を復元(保守)することと自己を変革(革新)することのあいだに、自己防衛と自己修養を挟んでいます。

免疫細胞は、遭遇する非自己とのあらゆる組み合わせを試しています。それはまるで、無限の可能性に心を開いているかのようです。しかし、そこにある多様性をそのまま放置したりはしません。(自己修養)

免疫細胞は、自己に役立つ細胞を選別し、侵害する細胞は排除します。選ばれた細胞は選ばれるたびに栄養も与えられて生き延びますが、選ばれなくて栄養が与えられない細胞は自然に死にます。(自己防衛)

そして、四つの領域(復元/防衛/修養/変革)の境界で「選択」「結実」「解除」が為されているイメージです。

▼

免疫のあり方に基づいて、自己と非自己を識別する言語のあり方を捉え直すことも有益だと思います。

スピリチュアルな探究はつづく。