制限因子から紐解く拘縮肩への徒手的アプローチ

今回は前回の…

『肩関節周囲炎の夜間時痛に対する理学療法』に引き続き「肩関節周囲炎」の中でも拘縮肩にフォーカスを当ててお話しさせて頂きます。

そもそも肩関節周囲炎とは?拘縮肩と凍結肩って違いがあるのか?

一般的には外傷性・非外傷性にかかわらず、肩甲上腕関節周辺に生じた痛みや拘縮による機能障害を総称して肩関節周囲炎としており、その中でも特に、肩関節可動域制限が著しく生じて拘縮している状態が拘縮肩と言われています。

ちなみに『拘縮肩』は外傷や術後による明らかな原因のある二次性拘縮肩とされており、『凍結肩』は明らかな誘因のない拘縮肩と言われています。

では、肩関節周囲炎の要因として考えられていることは一体何なのか?

関節鏡所見、病理所見、画像所見などから肩関節周囲炎では関節滑膜の炎症(一次性の拘縮では無いとされる)と肥厚があること、関節包・腱板疎部・烏口上腕靱帯が線維化して肥厚していること、関節包の容量が少ないこと、肩甲下筋下滑液包の閉塞が認められるが関節内癒着は観察されないこと、肩峰下滑液包の血流が増加していることなどが明らかとなった。

筋の短縮以外の理学療法のターゲットとしては、関節包・腱板疎部・烏口上腕靱帯の伸張性の低下と短縮、肩甲下筋下滑液包の閉塞、肩峰下滑液包の滑動障害ということになりそうである。

※理学療法診療ガイドライン第1版 4.肩関節周囲炎(2011)より引用

理学療法診療ガイドライン第1版 4.肩関節周囲炎

これらが現在、要因として考えられることとしてガイドラインに記載されています。(どの疾患に関しても言えることですが、診療ガイドラインについては一度目を通しておくと良いかと思います。)

肩関節周囲炎などにより安静時痛や夜間時痛が強く生じている場合は炎症をしっかりと鎮静化することがまず第一の目的となります。

無理に介入することで、夜間時痛を強めたり長期化するリスクを高めてしまうため、状態に応じて注射や服薬など医師と連携して病態をしっかりとコントロールしていく必要があります。

炎症期から拘縮期に移行してきたタイミングで徐々に肩甲上腕関節をはじめとする各部位へのアプローチを行っていきます。

今回の記事では、肩関節の動きのメインとなる肩甲上腕関節についての解説を中心にしていこうと思います。

○肩関節周囲炎(拘縮肩)の病態解釈

|肩関節の解剖

肩関節疾患を診ていく上で、基本的な肩関節の解剖についてはしっかりと整理しておくといいかと思います。

肩は5つの関節からなる肩関節複合体の協調的運動によるもので、それぞれの関節は解剖学的関節と機能的関節に分類されます。

また上肢挙上を100%とした場合、それぞれの関節による可動割合は以下のようになります。

この割合が破綻することで、代償として働いた関節に対しての負担が増えることとなり、結果としてメカニカルストレスに繋がることがあります。

そのため、最終的には様々な関節機能についての確認は必須だと言えます。

|肩関節周囲筋

肩関節を触診していく上で、肩関節周囲筋の付着部位についてはイメージを持っておくことが大切ですので一度確認しておくといいかと思います。

|靭帯について

肩関節周囲には靱帯が多く存在し、それぞれ動きに対して静的安定化機構として関わっています。

その中でも特に肩甲上腕関節の静的安定化機構として、烏口上腕靱帯・関節上腕靱帯(上・中・前下・後下部)が関節安定に関わっています。

【肩甲上腕関節の静的安定化機構に関わる靱帯】

・烏口上腕靱帯(CHL:coracohumeral ligament)

・上関節上腕靭帯(SGHL:superior gleno-humeral ligament)

・中関節上腕靭帯(MGHL:middle gleno-humeral ligament)

・前下関節上腕靭帯(AIGHL:anterior inferior gleno-humeral ligament)

・後下関節上腕靭帯(PIGHL:posterior inferior gleno-humeral ligament)

※AIGHLとPIGHL、腋窩陥凹を含めた腋窩関節包全体を下関節上腕靱帯複合体(IGHLC:inferior gleno-humeral ligament complex)としています。

関節上腕靱帯は関節包の一部が索状に肥厚した部分であり、上・中・下部に分けられ、更に下部は前部・後部に分けられます。

そして部位により組織学的な違いがあります。

【組織学的違い】

・CHL、SGHL:Ⅰ型コラーゲンはほとんど検出されず、「靱帯」の構造とは異なりむしろ皮膚などのように伸張性が高く、弱い負荷に耐えうるような疎性結合性組織に近い組織構造

・MGHL、AIGHL:一般的な靱帯や腱と同様に常に強い力がかかる部位特有のⅠ型コラーゲンが多く存在し、強い負荷に耐えうる線維性の強い組織構造

また動作により緊張する部位が変わってきます。

|肩関節包について

関節包は、関節窩を囲むように肩甲骨の頚部および関節唇とその外周から起始しています。下方は上腕骨の解剖頚、上方は大・小結節に付き、肩甲上腕関節を覆っている形となっています。そして骨頭の2倍の容積および15%程度の伸張性を有しています。

また関節包は腱板筋群によって囲まれ、関節の前は肩甲下筋、上は棘上筋、後ろは棘下筋と小円筋が囲んでいます。

肩関節包は緊張する部位が動作、肢位により変わってきます。

基本的には関節包・靭帯共に肩甲骨面上(肩甲上腕関節30°屈曲)40~45°外転・内外旋中間位にて緊張は一定となっています。

また上下前後の4つに分けて考えると、下垂位にて上部、挙上で下部、外旋や水平外転位で前方、内旋や水平内転位では後方が緊張します。

|滑液包について

滑液包とは、滑膜の内腔に滑液が入った袋状の構造で、腱と骨や筋の間・皮膚と骨の間などに存在して互いの摩擦を軽減する役割があると言われており、全身の至る所に分布しています。

肩関節は周辺組織も多く、人体の中でも自由度の高い関節であるために多くの滑液包が存在しています。

|肩関節周囲炎における病期

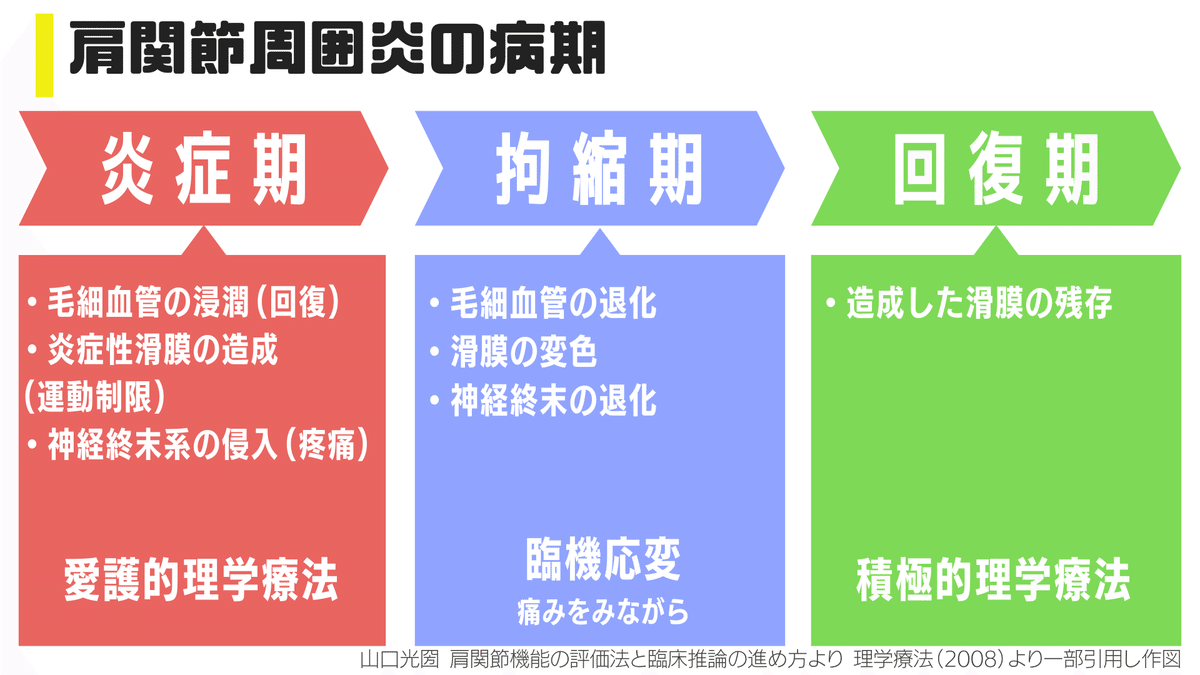

大きく3つの病期に分類され、それぞれ炎症期、拘縮期、回復期となっています。

そして、そのどの病期なのかによってアプローチ方法が変わってくるため、しっかりと把握することが重要となります。

そのタイミングを見極めるポイントとなるのが夜間時痛です。

炎症期における夜間時痛についてはこちらで詳しく解説しております。

基本的には腫脹や熱感など炎症反応、疼痛部位の特定不可、エンドフィールを感じる前に痛みが現れ強まったりする症状が落ち着いた後に、上の図で言うと拘縮期へ移行してきたタイミングで徒手的なアプローチをすすめていきます。

それまでの炎症期は医師と連携し状態に応じて注射や服薬などにより病態をコントロールしつつ、炎症部位以外へのアプローチが基本となります。

|肩関節の制限因子

拘縮肩において、何が制限因子となっているかを把握することが可動域を拡げていく上で最も重要なポイントとなります。それぞれの可動域測定肢位により、肩関節の軟部組織の緊張が変化します。

そして、それぞれの肢位にて内外旋をすることにより更に詳細な制限因子の推定が可能となります。

|Obligate Translationについて

関節包・関節上腕靭帯に局所的な拘縮が生じることで最終可動域に達する前に過度に緊張してくる事があります。その際に可動域制限と上腕骨頭を反対側に偏位させる力(P)が作用することを『Obligate Translation』と言います。

Obligate Translationにより静的安定化機構が破綻し、骨頭の求心性低下が生じインピンジメントを引き起こしやすくなってしまいます。

ここからは評価を通して制限因子の推定方法とその制限因子に対するアプローチについて解説していきます。

○評価

|疼痛評価

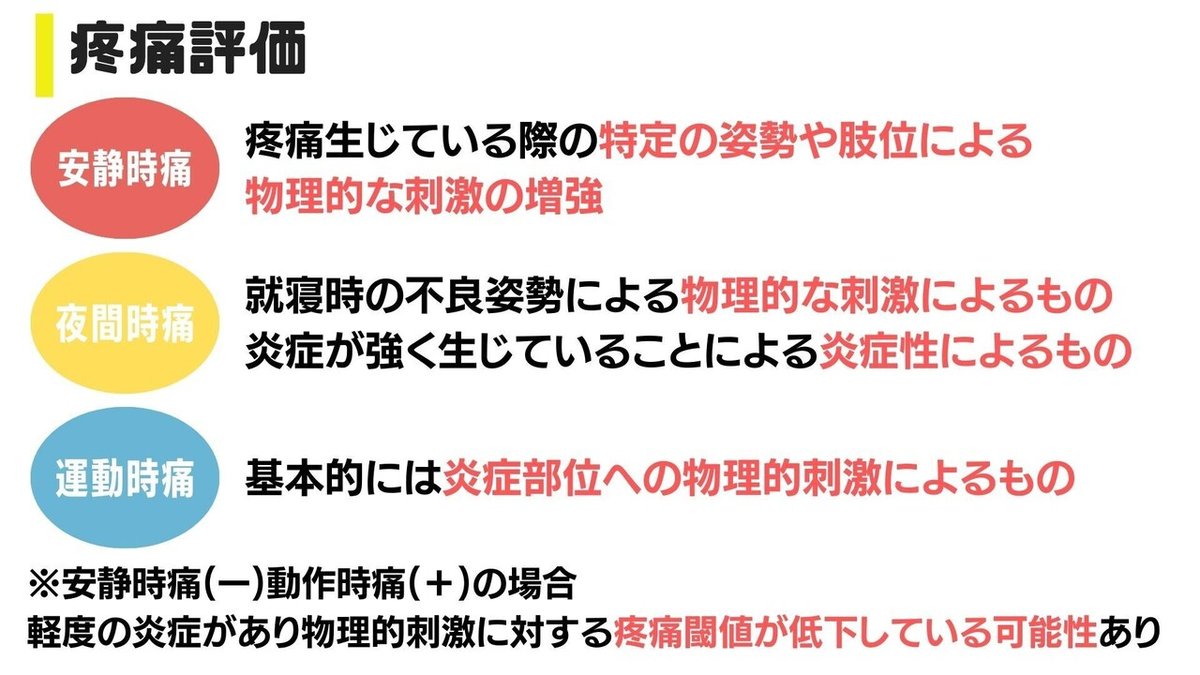

肩関節障害における主訴のほとんどが疼痛であり、安静時痛・夜間時痛・動作時痛に分けて問診していきます。

疼痛が生じる部位や運動から炎症が生じている組織を推測し、その組織の圧痛の有無を評価することで確認していきます。状態によっては医師と相談し、注射や服薬などによる病態のコントロールが必要となります。

ADL上における疼痛を把握し、炎症状況やどのような肢位・姿勢・動作がどの関節に物理的刺激を加えているか理解することで疼痛を抑制していけるのではないかと思われます。

|可動域評価

肩関節挙上140°程に肩関節の動きとして最も重要となる肩甲上腕関節の可動域を確認していきます。

肩甲骨面上(肩甲上腕関節30°屈曲)40~45°外転位を基準肢位として、内外転および基準肢位・1st・2nd・3rdでの内外旋、外転90°からの水平内外転の可動性をチェックしていきます。

この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?