Expedition ”OCEAN" 最優秀賞 名古屋Eチーム×特別賞最多受賞 名駅Aチーム パネル展示を自由に研究し尽くした愛知県勢コラボインタビュー!

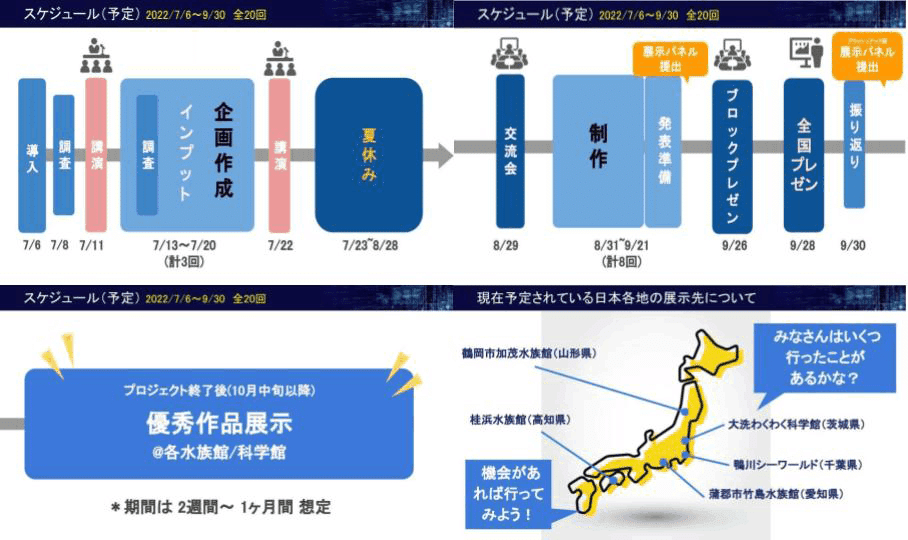

2022年7ー9月に実施したN/S高通学コース・N中等部通学・ネットコースβクラス「夏の自由な展示研究プロジェクト Expedition ”OCEAN"」。

生徒がサイエンスコミュニケーター※1となり、海の持続的利用について伝え、見た人に学びと気づきを提供することを目指したパネル展示を企画。生徒は水族館や科学館などを訪れる人をターゲットに、専門的知識を持っていない人が学びや気付きを得られるような特設パネルを考え、制作しました。

国立研究開発法人海洋研究開発機構(JAMSTEC)、日本科学未来館、および竹島水族館を運営する一般社団法人竹島社中の方から講演をいただくなど数々のご協力をいただき実施、9月28日(水)に実施した全国発表会では、JAMSTECや全国の水族館・科学館の関係者の方々から講評をいただきました。

※1 サイエンスコミュニケーターとは、科学のおもしろさや科学技術をめぐる課題を人々へ伝え、ともに考える活動をしている人を指します。

プロジェクト終了後の2022年10月から全国5箇所を巡回したパネル展示も終盤へ(この記事が公開されるころには終了しています)。今回は、最優秀賞を受賞し・全国5箇所に作品が展示された名古屋Eチームと最優秀賞に次ぐ各展示先の特別賞を受賞し、全国4箇所の水族館・科学館に作品が展示された名駅Aチームの皆さんにインタビューを実施しました!

「海の持続的利用を考える」パネル巡回展。最終展示地の桂浜水族館では、

全国発表会で発表した全8チームのパネルが飾られました。

名古屋Eチーム:(画像上段左から)小林さん(2年生)、細沼さん(2年生)、

中村さん(1年生)、河田さん(1年生)、横井さん(2年生)

名駅Aチーム:(画像下段左から)沓名さん(2年生)、石黒さん(3年生)、

野村さん(2年生)、三井さん(1年生)、降旗さん(1年生)(以下、敬称略)

* インタビューはプロジェクト終了後の2023年3月にZOOMで実施。

学年はインタビュー時のもの。一部構成を変えています。

*2023/4/4 記事を一部修正・加筆しました

水族館・科学館に実際に自分たちの作品が展示されることは、正直、現実味が湧かなかった

インタビュアー(以下、イ):12月末から皆さんのキャンパス近隣の蒲郡市竹島水族館(愛知県)でどちらのチームの作品も展示されていましたね!見にいきましたか。

複数名:挙手(行きました!)

野村:僕は展示されてすぐ、同じプロジェクトをやってた他のチームの人たちと一緒に竹島水族館に行ったんですけど…. 現実味がないって言ったらあれですが、自分達が考えて作った作品が、水族館のところに飾っていただけてるんだっていうのを見た時、もちろん感動したんですけど、夢のようだというか。本当に頑張ってきてよかったなっていう気持ちになりました!

本日29日と明日30日は通常開館をしていますので、お時間ある方はぜひ遊びに来てくださいね。

— 蒲郡市竹島水族館 【公式】 (@takesuiaquarium) December 29, 2022

そして本日から#プロジェクトN 優秀作品の展示が始まっています!学生たちが作った海の持続的利用についてのパネルです。ぜひご覧ください。 pic.twitter.com/yDuE4xHvDY

細沼:私は竹島水族館と、あと、鴨川シーワールドにも行きました!同じチームの横井くんも一緒に。海岸で拾ったプラスチックが貼ってある作品なんですが、提出したデータだけだと、どんな仕上がりか分からないじゃないですか※2。展示で実際にそのプラスチックが貼ってあるの初めて見たので、あ、これがうちらのパネルか!と。

#N高 #S高 #N中等部 「夏の自由な展示研究プロジェクト Expedition "OCEAN"」#プロN海展 3ヶ所目の展示が始まります🎉

— プロジェクトN@N/S高・N中等部 (@ProjectN_info) December 27, 2022

生徒の皆さんから預かったパネルは、中の人が指示を受けて立体の装飾を施し、厳重に梱包。各館スタッフの皆さんと連携し、巡回させてます😎

こちらでの展示は来月29日までです🤗 https://t.co/XTWDgXGm8g pic.twitter.com/OwnUNLdmxK

※2 生徒の皆さんは展示パネルのデータや装飾部分を授業の中で制作。プロジェクトN制作チームの担当者がそのデータを印刷し、必要に応じて、装飾部分をパネルに付けました。

細沼:竹島水族館も鴨川シーワールドでも実際に読み込んでやってくれてる人を目の前で見て「あ、やってる人いる!」と。残念なことにARのリンクがバグってたみたいで表示がうまくいかなかったんですけど、ウェブの方はちゃんとお客さんが読み込んで見てるとこまで確認できました。しかも、うちらが考えたターゲットに近い人達が見てくれていたので嬉しかったです。

(プロジェクトN Twitterより鴨川シーワールド提供画像を引用・編集)。

横井:鴨川シーワールドってすごく有名な水族館じゃないですか。その場所に自分たちが作った展示物があるというのが、もうすごい!何て言うんでしょうね、本当に違和感がありましたね。

沓名:自分は家族4人で竹島水族館に行ったんですけど本当に頑張ったなと、しみじみしました。ちゃんと記念撮影もして。親もプロNでやってる内容など知らなかったので「こういうことをやって頑張ってるんだね」なんて言ってくれて嬉しかったです!

左から2番目が名古屋Eチームの作品。右から2番目が名駅Aチームの作品。

ーところで、「実際に水族館・科学館に展示されること」はプロジェクトを取り組むモチベーションにつながっていたのでしょうか?

小林:モチベーションというよりは、より具体的にどういう人が見てくれるのかっていうのを考えるには、かなり影響したんじゃないかなとは思います。

モチベーションという点を見ると、自分たちの作ったもので、こう人を喜ばせるとかっていうのがどうしてもイメージしづらくて。もう実際に展示されて見てくださってる方々もいるんですけど、リアリティないなっていう感じでした。でも、なかなか経験できないことですね。

河田:今、私は1年生で、2Qが最初のβクラス※3 だったんですね。αクラスでは順位は競わないんですが、βはチームで順位を競うっていうところがモチベーションになってました。実際に展示されるワクワクみたいな気持ちはなかったんですけど、とにかくいい順位とりたいことが、プロジェクトに取り組むモチベーションになっていました。

※3 N/S高 通学コースのプロジェクトN:基礎的な力を個人・グループ制作で磨くαクラスとグループワークを中心とし、実践的な力をつけるβクラスを実施しています。βクラスは実社会に即して、発表会で評価されます。

石黒:やっぱり今回でいうと、全国各地のそれこそ行ったことあるような水族館に飾られるってなると現実味こそ湧かなかったんですけど、だからこそワクワクするなっていうのはすごく感じますね。

降旗:自分も現実感がない、というのはありました。でも、やっぱりこんな有名な水族館に飾られたんだっていう事実としては嬉しいし、良かったですね。

三井:私も1年生で、このプロジェクトが初めてのβクラスでした。うちのグループはβクラスが初めての人も多い中で、石黒さんの、先輩の言葉をめっちゃ聞いて頑張って、それが形になったんだと思ったら、やっぱりすごく嬉しかったです。めちゃめちゃ家族とかにも話していたので、とにかく嬉しくて、モチベーションになってました。

中村:この2Qのプロジェクトって実際にパネルが展示されるとか、実物になるっていう喜びがあったのかなっていうのがあります。3Qや今やってる4Qは「実践する」とか「実装する」ことがなかったと思うんで、その点が、2Qではモチベーションになっていたのかなと思います。

#N高 #S高 #N中等部 「夏の自由な展示研究プロジェクト Expedition “OCEAN”」9月末の発表会に向けて、パネル展示のデザイン🤗やチームによっては任意追加の厚さ10cm以内の仕掛け部分の製作の様子がキャンパスから届きました🎉デジタル・アナログを駆使して製作進行中💪出来上がりが楽しみです👏 pic.twitter.com/0IglTkdA3E

— プロジェクトN@N/S高・N中等部 (@ProjectN_info) September 15, 2022

▲ 各キャンパスの制作途中の様子。どのチームも物づくりを楽しむ様子が伝えられました。

「N高生らしさ」や「展示を見た人にプラスの経験を贈る」という視点を大事に考えた企画

ー企画をどのように思考・試行していったのでしょうか?

苦心したところもぜひ聞かせてください。

石黒:今回のパネル作りに限ったことではないんですが、N校生だから出来ることをやりたいなっていつもすごく考えているんです。今回のパネル作りでいうと、学術的なことを一般の人にわかりやすく説明するみたいな課題を普通にやったら水族館の飼育員さんや学者さんが作るようなものに敵わないよねっていうのは念頭にあって、じゃあ何ができるって考えた時に思い立ったのがあの厚さ10センチまでOKっていうところだったんですよね。

「この10センチに予算1万円を投下して、僕らにしか作れないものを作る」というコンセプトで、どういうパネルにしようかとアイデア出しをみんなで行い、この研究を面白そうだよ、など掘り下げてった結果、あの巻物にして伝えようっていうアイデアを思いついたみたいな。そんな過程になります。

イ:ちなみに「10センチ以下の厚み」ってどう思いましたか。成果物の要件についてプロN制作チーム内で話した際に、厚みのないポスターの方が扱い易く、良いのではないかという議論がありました。でも、それでは作品の差別化が難しくなるということで「10センチ以内の厚み」という要件が含まれることに。名駅Aチームの皆さんはそこにうまいこと着目されたんですね。

石黒:10センチだと見開きのものは難しいし、貼るしかないのかなと思いつつ。けれど、そうするとなんだかんだ落ちちゃったりとか色々あるよな…と考えた結果、厚みのあるパネルが出来上がりました。

僕のイメージだともっと軽いものになるはずだったんですけど、意外とごつくなっちゃいましたが。

野村:パネルを制作し始めた段階で、僕たちは正直あんまり早くなくて、プロジェクト終了までにそんなに時間がなかったんですね。本格的にガツガツ作業をしてみたいなのは、最後1週間とかだったんで、回すぞってなった時に、やっぱり想定外のことはたくさん起きて。巻物はパネルの段ボールを何重かに重ねたもので挟んでいるので、その挟み方のせいで動かないとかになっちゃって、これは素材を考え直さないといけないということに笑。直前まで試行錯誤しました。ここがホントに制作する上では大変だったなと思います。

こちらからも確認できます。

イ:デザイン面での苦労なども何かあれば、名駅Aチームの皆さん、是非お聞かせください。

野村:石黒さんから「発表スライドを縦でやりたいんだけど作ってくれる?」って急に言われまして笑。何も正直ない状態で「縦でやってみて」って言われたんで、ちょっとこれはやばいなと思って。そもそも縦スライドなんて作ったことがないし、これまでの発表で見たこともないし、想像もしにくい状態で迷いました….. 縦画面だったら、パネルと同じ巻物をコンセプトにやってみようかなとか、色々考えて何とか形にしました。ただ、スライドデザインも本当に正解がないじゃないですか。だからこそ何でもできるっちゃできるんですけど、全部やったことがないことばかりだったので、ちょっと大変でした。

三井:私は、巻物のデザインやイラストの担当だったのですが、入学してから、こういう何もないところから物づくりをするプロジェクトがそもそも初めてで、その点が大変だったり、困ったところです。このチームメンバーにめちゃめちゃ助けられたなって思ってます。

イ:和風にしようっていうのは、どういったところから発想したのでしょうか。

石黒:風が吹けば、桶屋が儲かるっていうのをもじったアイデアだったんですけど、それをネットで調べたら一番最初に富嶽三十六景の画像が出てきて、もうその中でもうデザインは和にしようって、パって頭でひらめいちゃいました。そこから流れみたいな感じで、じゃ巻物も付けて….とアイデアが膨らんで「和」がイメージで決まった感じですかね。

イ:なるほど!ありがとうございます!名古屋Eチームの企画について今度は聞いていきたいと思うんですが、どのようにあの企画を考えていったのでしょうか。

#N高 #S高 #N中等部 βクラス全国発表会🌊豪華ゲストにプロ目線のフィードバックをいただきました🙌最優秀賞に輝いたのは名古屋Eチーム👏展示の役割やターゲットの行動を存分に研究して辿り着いた大人にも子供にも楽しい作品💪間違い探しの答えはQRコードで読み取るとARで表示されるなど工夫満点でした pic.twitter.com/1kuf6F1ETX

— プロジェクトN@N/S高・N中等部 (@ProjectN_info) October 4, 2022

小林:我々が一番最初に注目したのは、基本的に水族館ってのは教育施設なので、どうしても子供っていう部分に目が行くわけですね。水族館にいる子供ってみんな走り回ってばかりで、あまり字は読まない。逆に絵とかそういうものには食いついて見るっていうのがイメージ上の水族館にいる子供でした。

それを元に、データを集めたりして….子供の教育とか、海に対する思い入れが強い人は、子供の時に海に対する何か良い経験を持っているとか、そういうデータを集めた上で、水族館の中できる中で、子供にとってすごく良い経験になるものって何だろうという疑問に陥りました。で、何かしら良い経験を贈る方法だったり面白いことを、もう次から次へともう突拍子のないものでもどんどんアイデア出していたわけで。

ARで表示される3DCGモデリングはほとんど初心者だったため、

「打ちのめされながらもなんとか完成にこぎつけることができました」とのこと。

その中で、実現できそうで子供が喜びそうなものが、ARだった訳ですね。最初にアイデアとして出た時にえーできるの!?ってなりました。しかし、実際にやってみるとまあ、ARの技術も多少普通の人にもさわれる部分があるので、ああこの世の中便利になったなと思いながら、今回は株式会社palanのWeb AR「PalanAR」を使わせていただいたきました。

▲ 株式会社palanのWeb ARを使ったことで、事例記事にも取り上げていただきました。

小林:そうやって、マイクロプラスチックを実際に拾い・消毒してパネル付けてみたりとか、どんどんこれ面白いんじゃない?というアイデアをどんどん付け足していって、最終的にあのパネルが出来上がったという次第です。

イ:これ面白いんじゃないっていうのをどんどん付け加えると、それはそれで企画の全体としてのバランスが崩れてしまうこともあるのでは。それは、どのように皆さんで話し合いながらまとめていったのでしょうか。

小林:そうですね。雑談の中で誰かがちょっとこれ面白いんじゃないって言ったことに対して、結構私は口出ししちゃうタイプなのですが、それも加味して最初に向けたターゲットの子供っていうとこに対して真摯に取り組むとなると、ある程度子供に対してアプローチできることってなんか限られてきますから、そこから大それたものにはならなかったんじゃないかなと思います!

イ:AR以外の部分で苦労された点とかありますか。例えば、横井さんが海岸にプラスチックを拾いに行ったら、実はあんまり落ちてなかったとか。展示を見た人は分かると思うのですが、細かいサイズで展示のためにハンマーで砕いたりしたとか。

大きさは様々だが、5mm~10mm前後のものが多く見られた。

横井:本当に常滑海岸に拾いに行ったんですけど、大量に落ちていて、落ちてるものをそのまま使いました。

イ:そうだったんですね。世間にも、海洋プラスチックのゴミアートや展示先の一つ・鶴岡市立加茂水族館では海洋プラスチックのガチャガチャなどもありますが、展示パネルに貼ると、とてもカラフルで、海洋プラスチックゴミの可能性を見させてもらった展示という印象を受けました。

海洋プラごみのガチャガチャ

イ:ちなみに、名古屋Eチームはデザイン面で苦労されたことなどありますか。

中村:そうですね。1ヶ月前ぐらいにはもう殆ど構成などは出てきていたので、このプロジェクトは実はそこまでめちゃくちゃ苦労していないのかなと思います笑。

小林:割と成り行きが何とかしてくれたことがあります。これいいじゃない。これいいんじゃないのって感じで。もうパパッと、決まっていた笑。

中村:はい。そんな感じでした。

作品の下部にある右側のQRコードを読むと間違い探しの答えなどがARで映し出され(右側画像)、左側のQRコードを読み取ると、情報の詰まったWebサイトへ遷移される仕組みであった。

工夫尽くしたのはパネルだけではない。どちらも作品の魅力を余すところなく伝えきったプレゼン!

ー作品の魅力はもちろんのこと、その魅力をゲスト審査員や発表会参加者にわかりやすく伝えてたことも印象的でした。特に工夫したところ、発表のコツや練習方法を教えてください!

河田:私からいいでしょうか。その魅力的なプレゼンの仕方というものなんですけど、まず1つ目が抑揚をちゃんとつけることですね。これ抑揚をちゃんとつけないとすごい、だるそうにやってる人みたいになってしまうんです。(実際に、抑揚あり・なしバージョンで例を見せてくれながら)これに私は集約して練習してきましたね!

あとは、褒めてもいただいた、私と細沼さんの繋ぎの部分でしょうか。あそこのつなぎの部分は、授業時間外にも二人で練習して、キャッチボールを投げて飛ばしてみたいなことをやって、 タイムを測ったりして、やったりしていましたね。

例えば、こっち1分30秒です。こっち2分だったら、こっちもうちょっと削るからそっちで全然発表していいよみたいな。そういうのお互いの割合を決めたりもしました。

インタビュー開始前の自己紹介では、帽子は自分の一部のようなもののため、

そのままでインタビューを受けさせてもらいますと説明してくれました。

イ:なるほど、そのように最終調整した形が、あの最終発表だったってことなんですね。細沼さんはいかがでしょうか。

細沼:私は、即興でしゃべるのがすごく苦手で、あんまりスラスラ喋れないタイプなんで、それこそスライドをめくるタイミングまで、しっかり台本を作り込んでプレゼンをしました!それを、たくさん繰り返し練習して、覚えるまではしなかったのですが、流れだけは頭に入るようにしました。

名古屋Eチームの細沼さん

あと、視線はカメラを見るようにした方がいいと聞いていたので、当日は台本の書いたスマホを、カメラの真横・上あたりに河田くんに置いてもらってました。その台本見てるんだけど、なんか実際は覚えてカメラ見てる風になるのを手伝ってもらってやりました笑。実は。

イ:全然、そんな風に見えなかったですね!名古屋キャンパスの人にはわかってたことでしょうか、とても自然なカメラ目線で、ZOOM越しからは台本があるとはつゆ知らずでした!

そんなチームワーク抜群のお二人のプレゼンはこちら!展示の役割やターゲットの行動に即した展示をどのように研究したのかもわかりやすく表現されていました。

イ:名古屋Eのチームの他の方は聞いてフィードバックしたりとか、何かしらのサポートなど行ったのでしょうか。

小林:最後に、全員で一回、授業外の時間に顔を合わせて確認みたいのはやっったんですが、ほとんどその時には仕上がってる状態でした。じゃあ、もう明日の本番に向けてお風呂入って、早く寝なよっという状態でした笑。

イ:なるほど。体調管理のアドバイスをして終えたんですね笑。

名駅Aチームの発表者の野村さんはお一人でのプレゼンテーションでしたが、全く緊張してるような様子もなく、滑らかなプレゼンテーションで皆を引き込んでいましたね。あと、ゲスト審査員の方々もお褒めだったと記憶しています!

野村:ありがとうございます!個人的にプレゼンを楽しむことと、とにかく練習をすることっていうのがすごく大事なところだと思っています。

僕も正直即興でしゃべるのはあんまり上手ではなくて、すごく緊張して、その発表も直前まで部屋で暴れるぐらい結構緊張してたんですよ笑。バタバタするぐらいに緊張しいなので、とにかく僕は練習をたくさんしようと思って、前日、前々日ぐらいも休日だったんですけど、ずっと練習をしてました。

もう寝て、起きてすぐ、声に出すみたいな「それでは今からパニックパニックなしでは生きられないによる・・・」。お風呂入ってる時も、洗いながら声に出してました。もう何が起こっても絶対スラスラ言えるようにしよう、とにかく練習をしてやろうっていう風に思ってました。

それだけ練習をすれば、「これだけ練習したんだから失敗するはずがない。こんなに時間を使ったんだから、絶対にうまくいくはずだ」って思えるようになって、そういう自信がついて、やっとプレゼンを自分も楽しんでやることができるようになりました。

たくさんたくさん練習をするっていうのは、よく聞く方法というか、ありきたりな方法なのかなとは思うんですけど、本当に一番大事。たくさん練習することで自信がつく。自信がつくことで、プレゼンも楽しめる。プレゼンターが楽しんでると、聞いてる人も楽しく聞けるみたいな感じなんじゃないかな、と。とにかく練習を重ねるっていうのがコツじゃないかなと思います。

展示パネルの内容もさることながら、聞いている人も楽しくなってしまうプレゼンはこちら!エンターテイメント性だけでなく、話の構成の分かりやすさも注目です。

三井:ほんとにすっごい練習をしてたのを、私達は見てたので、本当にありがたいなと思ってました。私達がこんなに特別賞を最多受賞できて・評価してもらえたのは、野村くん無しでは絶対なかったこと。本当にめちゃめちゃ感謝してます。

イ:こんなふうに感謝を言い合えるのは素晴らしいことですよね。素敵なインタビューになりました!まだ、終わってないけれど。

プロNの全国大会での受賞経験・考え抜いた経験が、考え方や行動に影響している

ーこれまでプロNで成長したという点やご自身のターニングポイントになったプロジェクトがあったら教えてください!

石黒:僕がやっぱり一番印象に残ってるのは、1年生の3Qかな。農林水産省コラボのβプロジェクトの時なんですけど、その時、ありがたいことに最優秀賞を取らせてもらって。その喜びはあったんですけど、正直、その時の最優秀賞取れたのは先輩の活躍の方が大きかったなっていうのがありました。

その過程の中で、その優勝とか、そういう結果にこだわるんじゃなくて、自分の中で、成長軸を見つけてやった方がいいな、と。そんな学びを得て、そこから1年から3年の2Qまでぶっ続けで自分軸でどんどんどんどん頑張り続けました。以上です。

小林:今のところはをこの自由な展示研究プロジェクトが1番自分自身の考え方とか、そういったところに影響してきたプロジェクトだと思ってます。終わった後、何で最優秀賞を取れたんだろうと、受賞後3日間ぐらいずっと頭の中でぐるぐる考えていました。私個人があまりこう、能力が高いタイプではなく、周囲を相対的に見ると、クリエイター気質な人たちや、もっと努力家の人達が結構居て、そんな中で最優秀賞にまあなぜ取れたんだろうっと。

今後もプロジェクトNの中で、また考えていく内容ではあるんですけど、自分には何ができるのかってことを常に考えるようになりましたね。その結果、自分のできる事で何か結果に影響をもたらすことはできるっていうある種一つの自信にもなりました。

横井:僕、2年生なんですけど、1年生の時は名古屋市の金山の方のちょっと工業高校に入ってて、全くグループワークとかやってこなくて、今回2Qで初めてβでやらせてもらったんですけども、やっぱりグループワークのやり方や後はそうですね、それまで画像編集を遊びでやってたことはあったんですけど、こういうちゃんとした場で使うのは初めてだったITスキルは上がったかなと思います。

河田:2Qがβクラス自体は初だったんですけど、昨年までN中等部に通っていて、そん時にプロジェクトNをちょっとやっていたので、「経験があるんだぞ俺は!」と、ちょっぴり天狗になってたところがあったんです。でも、βクラスのプロジェクトNでうちのめされまして….「あれ、俺、スライド発表する以外何にもやってないな」とか、色々と感じるところがありました。そその、自分の力量をちゃんと知るっていうことをもっと意識しようっていう気持ちになりましたね。

中村:個人的に現在やっている4Qプロジェクトで他者へ許容範囲を広げるっていうことができたかなって思ってて。4Qのβクラスのチームは、すごくクリエイターが多すぎて、話がまとまらず、イラつくことも多くて。でもこの経験で、やっぱり他者への理解とリスペクトが必要だなって実感しました。

4QプロジェクトNではモヤモヤを成長に変えたとさらっと話してくれました。

野村:僕が2Qのプロジェクトをやって成長したなと思うところは、とにかく自信がついたなっていうところが一番あって。今回、僕が担当してたプレゼンとデザインですが、2Qのプロジェクトをやる前から褒めてもらえることもなかったわけじゃないし、自信が0だった訳ではないけれど、でも胸を張って「上手です!頑張れます!」というレベルではないかなっていう風にずっと思っていました。周りから褒められても、まあ下手だねとは言わないよねってちょっと思っていて。そういう状態の中で参加していたので、正直やっていけるかなって思ったんです。

2Qでは、特別賞最多受賞という結果をいただいて、実際に水族館に飾っていただけるっていう実績じゃないけど、これを頑張ってこんな結果を残せたのでプレゼンとデザイン頑張りますって胸を張って言えるようにもなったし、すごく自信が持てる機会になったなと思います。

βクラスのプロジェクトは、今はやっていないんですけど、それ以外のことにチャレンジする時も、その自信を持ってチャレンジできてるなと思います。

降旗:自分が一番成長した部分ですね….コミュニケーション能力が一番成長したかな。αクラスだとか毎回グループが変わったりもしますが、自分の中でもやっぱり、2Qのβクラスでは毎回同じチームで深い話をする場面もあったりとかしてという色んな対応が求められると思うんですね。そういう意味で、一番印象に残ったのは2Qβです。

三井:本格的にプロジェクトに取り組むことが初めてだったので、2Qβは学んだことが多かったです。スケジュール管理の方法とか話し合いにおいて何が重要なのかとか、私たちのチームは他の名駅チームと比べて制作に取り掛かるまでがちょっと時間掛かって。それを踏まえて、その一回、一回での話し合いの目的を決めるだとか、話し合いの一番大事なところを実際にこのプロジェクトで学ぶことができました。

その後、βクラスはやってないんですけど、αクラスの次のプロジェクトの時は、制作に取り掛かる時間がすごく早くて、私のチームはスケジュール管理とか、そういうものをしっかりできるようになったから、2Qβですごく学べたところだったかなって思っています。

沓名:はい、やっぱり自分もこの2Qプロジェクトが、βとしては初めてで、それまでαクラスのプロNをやってきた時に、自分の中はなあなあで色々決めていたんです。このプロジェクトは本当に本当に細かいところまでこだわり抜いたアイデアっていうか、ものすごく考えて考えて考えてやったら、これまでとは全然違う作品ができて。すごく大変だったなって気持ちがあったんですけど、考え方のコツというか、こうやってプロジェクトNは考えるんだという学びを得ることができました。そして、それは本当に石黒くんのおかげで、石黒くんから沢山学ばせてもらったなと思っています。

この経験があって、その次もβクラスやったんですけど、2Qよりも発言できたし、自分の中でほんとに成長できたかなと思ってます。

細沼:前まで中高一貫校にいて、高校生がやるものは勉強(あと部活)だけだ!みたいな感覚でいたので、2QでプロジェクトNに取り組んで、最優秀賞を頂けて、何か新しい視点に触れることができたというか。2Qβで作品を完成させられたことは、自分のターニングポイントになったのかなって思います。

あとは、3Qも4Qも引き続きβクラスでプロNをやっているのですが、2Qでウェブサイトを作って満足したんですけど、3QではLP(ランディングページ)の提出が必須で、周りの提出物に刺激を受けました。名古屋キャンパス βクラスのメンターさんが「3Qは3ヶ月もの長い期間のプロジェクトなので、LPだけでなく、アプリ制作やコードで書いたりしてる人もいっぱいるんじゃない」とチラッと言っているのを聞いて、βってみんなすごい人ばかりなんだって気づきました。

現在、4Qでは私も絶賛コード書いてアプリを開発中です。プロNでプロトタイプ作るごとに成長感じることができていいなって思ってます。

イ:ありがとうございました。これからも皆さんの活躍を応援してます!

インタビュー後記

名古屋Eチームも名駅Aチームも企画の考え方・進め方・方向性は異なるけれど、とにかくチーム内で伸び伸びと意見を言い合い、企画を作り上げてきた様子が感じられたインタビューでした。聞いてみると、各チームのβ経験者は一名ずつで、ほとんどのメンバーが今回「夏の自由な展示研究プロジェクト」でβクラスに初参戦。各々の担当タスクにベストを尽くして取り組み、賞をもらい・作品が実際に展示されるという”ちょっと現実離れした経験”を積むことで、成長を感じられたり、自信がついたり、ちょっとした行動に変化が見られたりしたことが分かりました。

また、インタビュー冒頭の自己紹介でも拍手が沸いたり、他のチームメンバーへの感謝を話の中で自然と口にしていたり、お互いへの敬意が感じられる場面が多く、改めて素敵な企画は心理的安全性の高いチームから生まれるのだとインタビュアーも実感させてもらいました。

実際に展示するためには多くの制限があって、その中で自分たちがいかにテーマに沿って工夫をし尽くすかというプロジェクトも、実装はしない分、自分たちで理想を追求できる楽しみもあるプロジェクトもそれぞれ得られる学びがあります。これからも、生徒の皆さんが新たな経験を積める、その結果、良い循環が生まれるプロジェクトを作っていきたいと思います。

改めて、最優秀賞、特別賞最多受賞おめでとうございました🎉🎉🎉

***

最終展示会場の桂浜水族館にはN/S高新聞のほのかさんが取材に行ってくださいました。「まるで自分も桂浜水族館に行ったように気持ちになれる」展示レポートはこちらをご覧ください👇

現在、高知県・桂浜水族館(@katurahama_aq )に #プロジェクトN の優秀作品が展示されているとの情報入手!早速行ってきました✨

— N/S高新聞(角川ドワンゴ学園) (@nshighnewspaper) March 17, 2023

「まるで桂浜水族館に自分も行ったような気持ちになる」プロN中の人も唸ったレポートはこちら!#NS高新聞https://t.co/K92nHMAdYy

プロジェクトNの他の作品はプロジェクトN TwitterやInstagramで紹介しています。興味のある方はぜひ覗いてみてくださいね!