情報過多社会で生きる道標「理性」

生きる道標⇔理性

近年社会で多発している京アニや

無差別傷害殺傷事件などの様々な

凶悪事件、いじめ、ハラスメント、

自殺、事件犯罪などと言ったことは

一方的な自分の思い込みや刹那に生き、

自分の心と向き合うことに背を向け、

「理性」を失うことが原因・要因(起因)の

一つであると考えられます。

そしてこの「理性」は、

人として生きる道(道標)を示し、

愛を以って生きることと思われます。

理性は、辞書に載っている

1.道理によって物事を判断する心の働き。

論理的、概念的に思考する能力。

2.善悪・真偽などを正当に判断し、

道徳や義務の意識を自分に与える能力。・・・

これ以外に、

自分の心と真摯に向き合う活動に

拠って芽生る能力であると解します。

生活を楽しむ「知識と知恵」-感情&理性

※己の感情&理性を知り、

適時適切にコントロールする

🔲現代社会で見直したい「理性」

💟理性(≒コンプライアンスの認識)

今社会で多発している、いじめ、

ハラスメント、引き籠り、孤立、

自殺、犯罪などと言ったことは

感情を優先し、自分自身の心と

素直に向き合うことに背を向け、

「理性」を失うことが、原因(起因)の

一つであると体験から考えます。

そしてこの「理性」は、自心に人として

生きる道を正すことでもあります。

また、理性は、辞書に載っている(下記)以外に、

自分の心と真摯に向き合う活動に

拠って芽生える能力であると解します。

📚理性(辞書検索)

1.道理によって物事を判断する心の働き。

論理的、概念的に思考する能力。

2.善悪・真偽などを正当に判断し、

道徳や義務の意識を自分に与える能力。

🔴「理」の字源を知り、スキルと技、心を生かす!

道理・義理の「理」は

“理無く、理過ぐことなく、

理迫る、理は良知なり” (出典不詳)

解説)

道理に合わないことなく、

当たり前の程度を越えず、道理を尽くす。

その理を作り出す根源は、

人としての良知である、との意。

🔴理無し

1. 理由がない。筋道が立たない。

2. 道理に合わない。道義を弁えない。

🔴理過ぐ

1.当たり前の道理や程度を越える。

2.常識を越える。

🔴理迫めて

1. 道理を尽くして。

2.道理がきわまって。もっともなこと。

🔴理過ぎて

当たり前の程度を越えて。極端に。

🔲理の文字の成立ち。

里は「田+土」から成り筋目をつけた土地。

「理」は「玉+里」で、

宝石の表面に透けて見える筋目。

📚【理】の語彙(辞書検索)

1) 宝石の模様の筋目。

2) ことわり。物事の筋道。

(条理とか、道理、義理)

3) ことわり。筋目をたてる考え。理屈。

(理屈、理論、理想)

4) きめ。動植物の表面にあるきちんと整った筋目。

木の木目など。(肌理=キリ。肌のキメ)

5) おさめる。きちんと筋道をたてる。

筋を通して整える。(整理、理髪)

6) おさめる。訴訟をきいて筋道をただし、

よしあしを整理する。

7) とりあげて処理する。

8) 筋がたって整っているさま。

9) 自然の法則を求める科学。(理科)

【理】の語彙2.こと‐わり《「断り」と同語源》

1 物事の筋道。条理。道理。

「彼の言葉は理にかなっている」

「盛者必衰の理」

2 わけ。理由。

理性に該当する意識✅

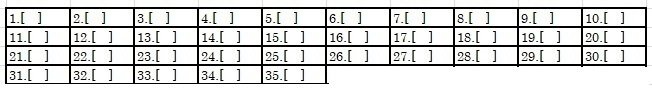

【人間らしい理性の該当項目】

[ ]内は有無を〇✖で記入

1.[ ] 「理」の文字の成り立ち、語彙を認識している

2.[ ] 日本独自の心の教えを理解している

(武士道・侘び寂び・茶道)

3.[ ] 自分の心と正直に向き合える

(自心に嘘・言訳をしない)

4.[ ] 自分の発した言葉の重さを

認識し、責任が持てる

5.[ ] 感情的な(好き嫌い)人の見方はしない

6.[ ] 人としてのモラルを備え持っている

(マナー・エチケット含)

7.[ ] 人として正しい道(八正道)

を以って、人や事象を捉えている

8.[ ] 人は、総てが解り合えないこと

を互いに解り合う活動をしている

9.[ ] 道理(人の道)を意識し生活している

10.[ ] 理の語彙を理解認識している

11.[ ] 実生活で礼儀と節度を重んじている

12.[ ] 聴く、徳の旁「直き心」を意識して

人と触れ合える

13.[ ] 人の言行(連絡)を無視しない

(メール等含)

14.[ ] 人の煩悩・欲の存在を認めた上で

人間関係を築いている

15.[ ] 理性と感性をバランスよく配分出来る

16.[ ] 正義感・善悪意識を実生活で生かしている

17.[ ] 刹那な(感情に流される)生き方はしない

18.[ ] 時に、負けるが勝ちと捉え生活している

19.[ ] 人間だけでなく、物にも心が

あることを理解している

20.[ ] 自心や立場を第三者(顧客)目線で見られる

21.[ ] 立場を理解し合う事によって得られる

様々な要素を推測できる

22.[ ] どんな時でも平常心で人に接し、会話出来る

23.[ ] 他人の喜びを我が喜びと出来る

24.[ ] 困難辛苦の時こそ他者のことを思考出来る

25.[ ] 仕事や生活での色々な障害が

あっても諦めず活動する

26.[ ] 相手の発する一言ひと言を

何故の意識で考えその心を察する

27.[ ] 広い心でお互い納得出来るまで話し合える

28.[ ] 苦言・忠言を真摯に受入られる

29.[ ] 相手の資質に見合った

解説・説明(プレゼン)が出来る

30.[ ] 1/2の法則(要因の半分は自分にある)を

実社会生活で意識している

31.[ ] ルールブック(マニュアル)とガイドブック

(テキスト)を使い別けられる

32.[ ] 知足の心を理解し実践している

33.[ ] ブレない心の軸がある

34.[ ] 先人の残した名言・格言を選択し

生き方に活かしている

35.[ ] 未知のことは体験者と同じことや

意識を実際に体験する

(備考)

理の文字の成立ち、

里は「田+」からなり、筋目をつけた土地。

「理」は「玉+里」で、宝石の表面に透けて見える筋目を意味する。

【理】の語彙 (辞書検索)

1) 宝石の模様の筋目。

2) ことわり。物事の筋道。(条理とか、道理、義理)

3) ことわり。筋目をたてる考え。理屈。(理屈、理論、理想)

4) きめ。動植物の表面にあるきちんと整った筋目。木の木目。(肌理=キリ。肌のキメ)

5) おさめる。きちんと筋道をたてる。筋を通して整える。(整理、理髪)

6) おさめる。訴訟をきいて筋道を正し、良し悪しを整理する。

7) とりあげて処理する。

8) 筋がたって整っているさま。

9) 自然の法則を求める科学。(理科)

【理性】 .(辞書検索)

1.道理によって物事を判断する心の働き。論理的、概念的に思考する能力。

2.善悪・真偽などを正当に判断し、道徳や義務の意識を自分に与える能力。

3.カント哲学で、広義には先天的能力一般。狭義には悟性・感性から区別され、

悟性の概念作用を原理的に統一・制御・体系化する無制約の認識能力。理念の能力。

4.ヘーゲル哲学で悟性が抽象的思考の能力であるのに対して弁証法的な具体的思考の能力。

5.宇宙・人生をつかさどる基本原理。

【理性の対義語】.(辞書検索)

・理性⇔感情

・理性的⇔感情的・盲目的