ポテンシャライトで2022年に生まれたHRトレンド 8選

「創業からHRトレンドブログ公開数400本間近!2022年カウントダウンブログリレー」という企画を12/1からスタートしております!そして、今回は第20弾となります。当社ごとですが、会社として出したブログ公開数が2022年11月末時点で380本!12月は毎日(営業日)ブログを公開するとちょうど400本に到達する!ということで多くのメンバーが参加するブログリレーを実施することにいたしました。スケジュールはこちらとなります👇

では、ご覧ください。

先日 下記のウェビナーを実施いたしました。

当社ポテンシャライトは1年間で140ほど新しいHRノウハウをアウトプットさせていただいているのですが、2022年にアウトプットいたしましたHRノウハウも相当数ございます。

140ほどアウトプットをした中で、選りすぐりのノウハウを8つ選定してアウトプットしております。

本ブログでは、上記したウェビナーでアウトプットをいたしました8つノウハウを詳しく説明していきたいと思っております。よろしくお願い致します。

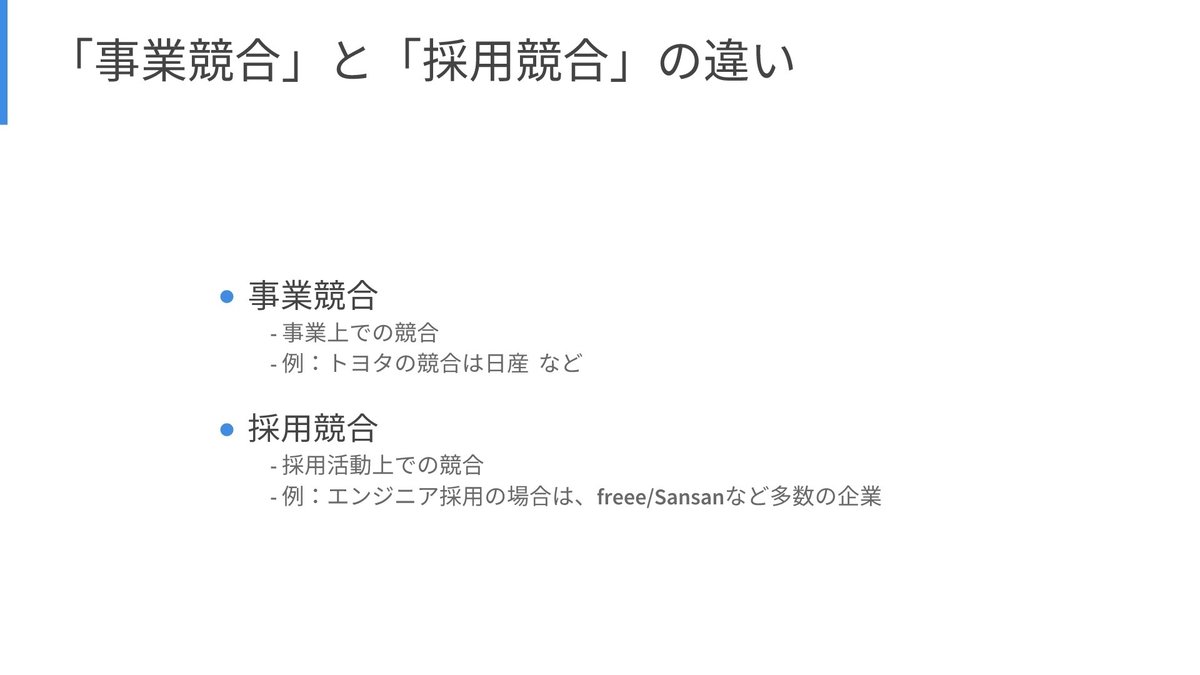

1. 「競合」と「競争」について

どのような課題提起があったのかを記載します。

ちなみに、皆さま「競合」と聞いた際に何をイメージしますか?

・トヨタ自動車の競合は?

⇒日産自動車

・食べログの競合は?

⇒ぐるなび

👆 おそらく皆さまが経営戦略や事業戦略を企てる際に、「事業競合」は強く意識されるかと思います。ただ、採用活動をする上で「事業競合」とバッティングをすることは、(職種によっては)少ないのではないかと推測します。

下記をご覧ください。

👆 当社がエンジニア採用支援をすることが多いため、エンジニア採用をする上でバッティングする企業を記載してみました。繰り返しになりますが、上記した企業さまは、「事業競合」では無いかなと思います。つまり、

「事業競合」と「採用競合」をきちんと理解して採用活動を進める必要があります。特に考えなければならないのは「魅力設計」です。魅力設計をする際に、「当社の魅力は何か?」と自問自答をすることがあるのではないかと思いますので、「競争」相手となる企業様を意識して考えることをお勧めします。

2. 各職種における魅力設計手法である「TIM」について

こちらも課題提起を記載いたします。

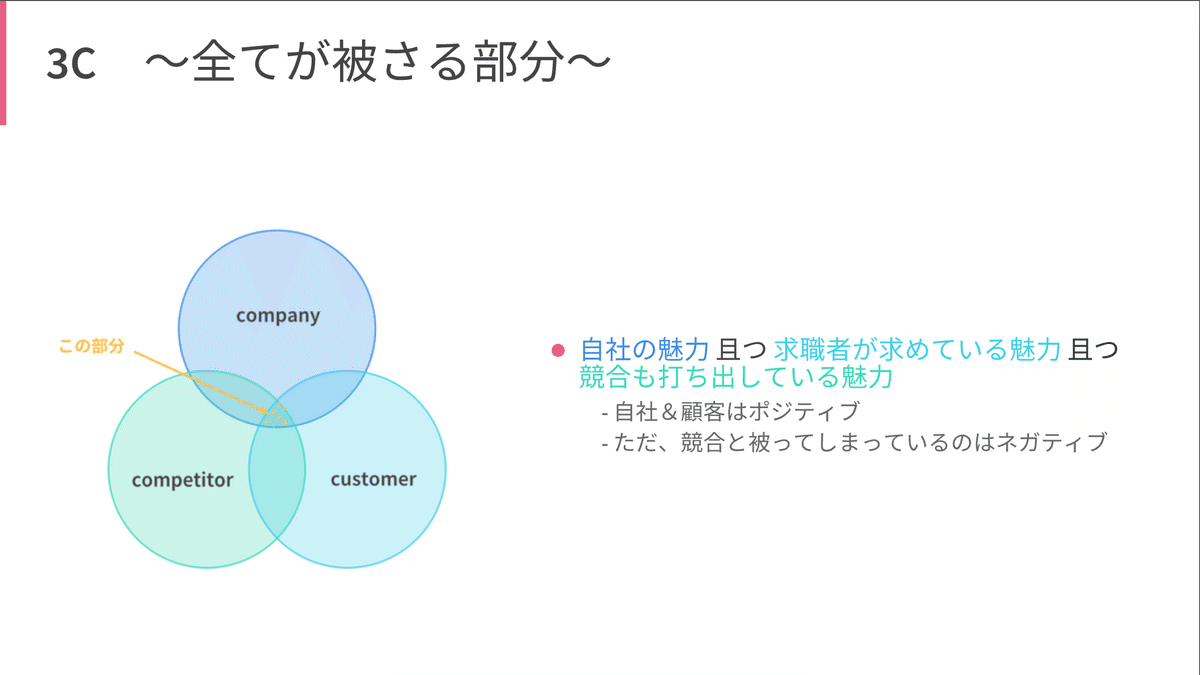

こちらは2022年初めに発生したノウハウです。ご説明する前に採用活動において重要な概念である3Cについて 記載いたします。

3Cとは…

- 自社(company)

- 市場(customer)

- 競合(competiter)

上記の頭文字を取って3と表現しています。

採用活動にこの3Cを当てはめてみます。

仮に、これらのうち 1つだけを注力した自社採用における魅力設計をするとどうなるかを解説いたします。

company(自社)だけに拘るとするなら、頑固なお寿司屋さんのようになってしまう恐れがあります。「うちは最初はコハダ、次はあら汁と決まってます。それがうちのやり方です」という具合になるかと思います。

一方で、customer(求職者)は求職者さまがどのような魅力を求めているのか限りなくユーザー調査をして魅力を伝えていくことになるため、自社の独自性が薄くなってしまう恐れがあります。

competitor(競合)に関しては、競合が打ち出している魅力と自社が打ち出している魅力が重複してしまうと希少価値がなくなってしまいます。

話を戻して、TIMについて見てみましょう。TIMは当社が作成した略語ですが、customer(求職者)観点の魅力となっています。下記ご覧ください。

TIMはあくまでも「インサイト」を凌駕できるような魅力を打ち出すことができれば求職者さまに響くのではないか、という考えのもと成り立っている概念です。

2022年、ポテンシャライトは「魅力」についての追求をたくさんした1年となりました。そのうちの一つのノウハウがTIMだとご理解いただければ幸いです。

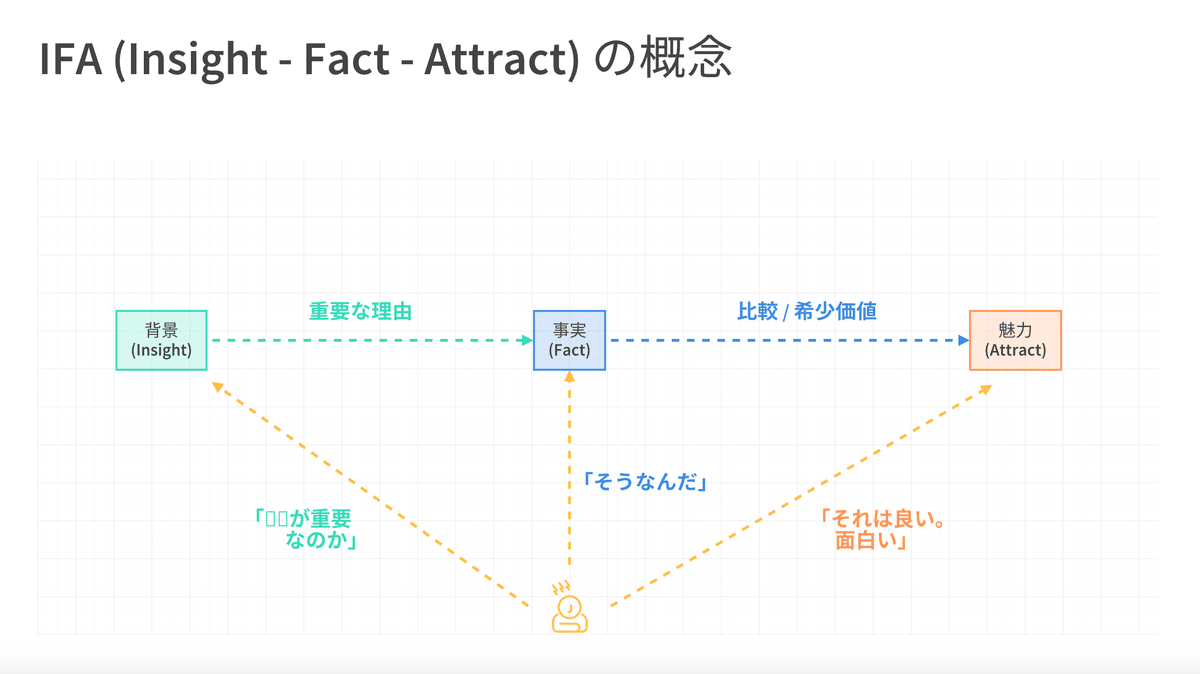

3. 採用ブランディングにおける新ノウハウ「IFA」について

IFAについてはまだあまり公開はしたことがないのですが、2022年の中でもトップ3に入るようなノウハウだったかと思っています。

課題提起について下記いたします。

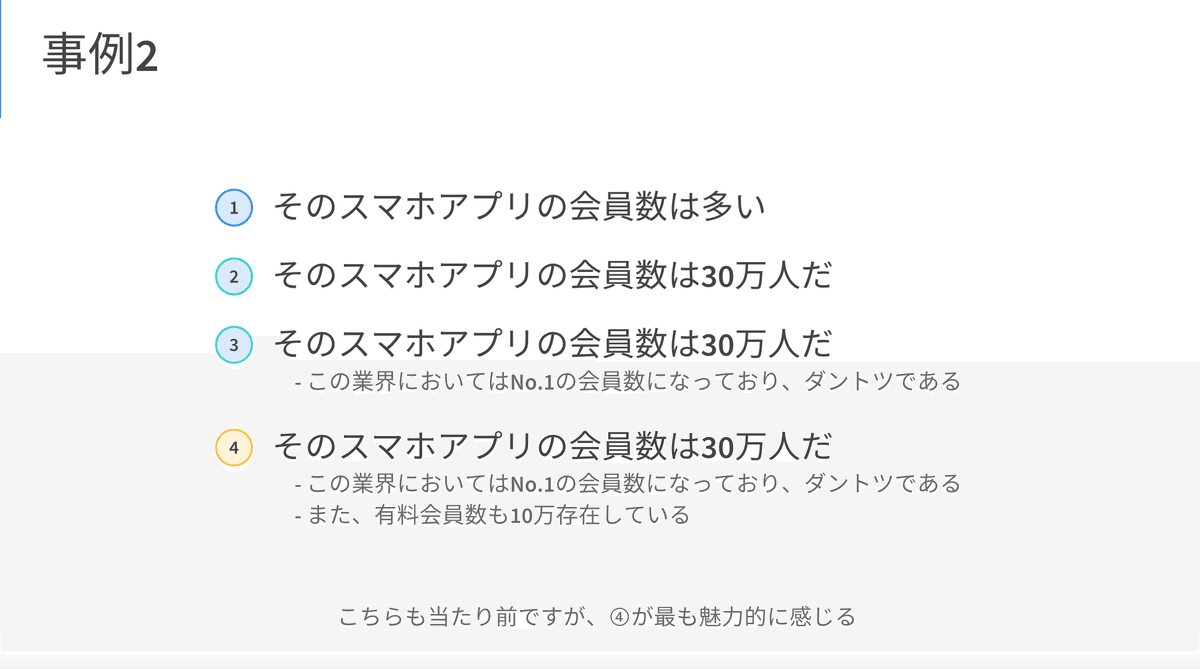

「"魅力" はなぜ "魅力" と感じるのか?」

すごく難しい問いだと思います。人によって魅力の感じ方は異なりますし、伝える人(発信する人)が変わると、魅力と感じないこともあります。そしてようやくこの問いに関して個人的に炙り出すことができました。

魅力とは:

「事実」を相対比較して、希少価値を上げた事項

例を挙げます。

2つの事例を記載しましたが、皆さまはそれぞれどちらが最も魅力的だと思われましたでしょうか。④と感じた方がほとんどだったのではないでしょうか。

つまり、何事も「比較観点」や「尺度」がないと事実は事実に過ぎないということ。「事実」に対して比較や希少価値を付けて初めて事実が魅力となるのではないかと思います。しかしながら、ここで新たな問題が発生します。先ほどの事例1で考えてみます。

「軸」は人それぞれ異なるかと思います。「魅力」をアウトプットしているのにもかかわらず、ある求職者様には魅力と捉えていただき、別の求職者様には魅力と捉えていただけないことが発生します。

しかしながらこれで議論を終わらせないためにはどうしたらよいのか。そこで新たな気づきがありました。

それは無理矢理 転職活動の軸を変えさせるのではなく、その求職者様がこれまで見ることがなかった景色を見ていただき、そういった景色(世界)もあることを知っていただき、企業の選択基準を再考していただくことです。

こちらは本項でご説明した内容を要約した図となります。

つまり、今自分が発信している事実/魅力が「あなたにとってなぜ重要なのか?」を伝えなければ、糠に釘を打つことになってしまいます。これに気づくことができたため、ポテンシャライトのノウハウは一歩前進できました、

さらっと記載してしまいましたが、僕にとってこれはものすごく大きい発見でした!なぜかというと、自分なりに魅力の定義ができましたし、何よりその魅力が「重要」であることを説明しなくては、魅力の最大化ができないことを気付けたからです。

4. 「3C分析の概念」を取り入れた結果エンジニアの新採用ブランディングのノウハウが構築できた話

前述した「TIM」と内容がやや重複いたしますが、下記をご覧ください。

👆 こちらは3Cを採用活動に適用した際のイメージです。詳細には前述したため本項では割愛いたしますが、どの項目に寄せるかによって魅力の角度が変わってきます。

この3項目を「被さる部分」がどのような解釈になるのかをお話ししたいと思います。スライドを3つ連続で貼り付けます。

スライド内に説明をしておりますので、詳細な説明は割愛いたしますが、上記のいずれかの部分でポジティブ/ネガティブの両方が発生しているかと思います。その上で下記をご覧ください。

上記は採用活動における魅力設計において最もポジティブな箇所になります。記載の通りですが、「companyとcustomerが被さっており(ポジティブ)、competitorが被さっていない(ポジティブ)」という箇所です。

この箇所が採用活動において見つけることができれば非常にポジティブと言えます。

そして当社はこの箇所を下記の名称で呼んでおります。

「バリュープロポジション」というのはSaaS企業の方であれば聞いたことがあるかと思いますが、採用活動においても上記の箇所を見出すことができるはず。ただ、この箇所を見出すのは難儀かと思いますが、もし見出すことができれば素晴らしいことですよね・

5. 「同」 ポジションのスカウトではなく、キャリアアップ/キャリアシフトの選択肢を

本項目からは実務的な話となります。課題提起については下記です。

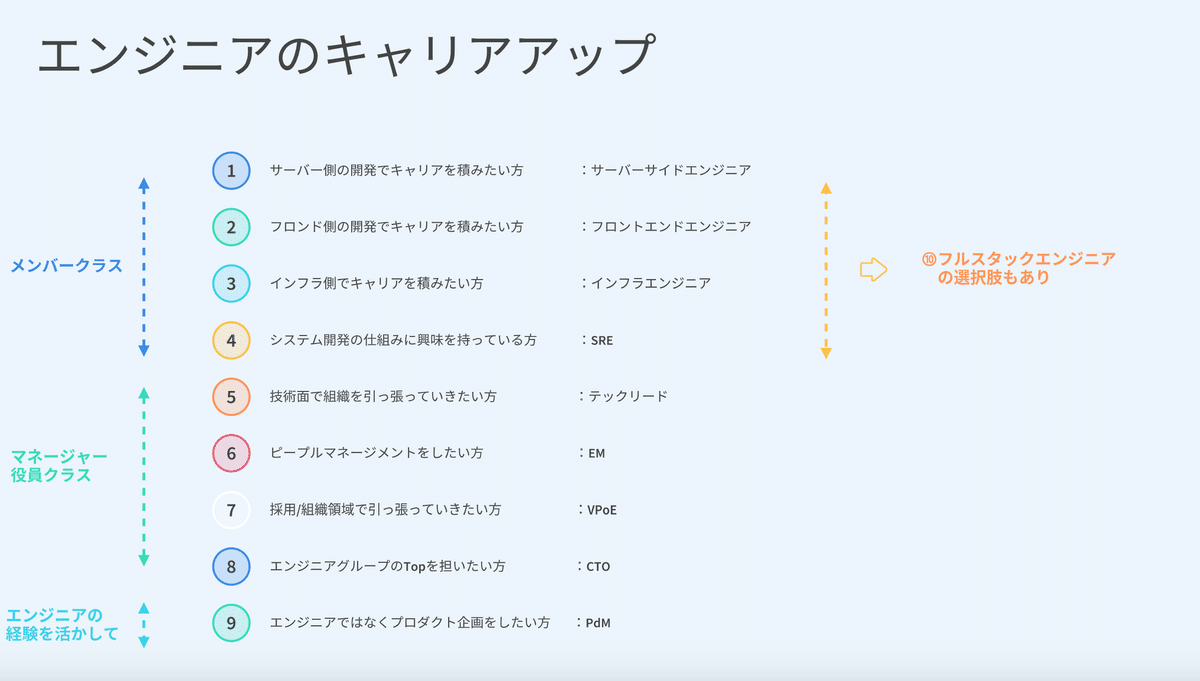

まずご説明する前に下記の図をご覧ください。

こちらはエンジニアの職種を細かく分けたものとなりますが、一言でエンジニアと言っても様々なポジションがありますね(エンジニア採用をされていない方は営業や他のビジネスポジションと捉えてください)

採用においては、「企業側」にも「求職者側」にも希望が存在します。下記ご覧ください。

企業と求職者の「希望」にギャップが生じていることがご理解いただけたかと思います。これはとてもシンプルな話ですが、例えば人材派遣の営業を経験者が 他の人材派遣の営業をしたいと希望されるケースは特別な事情がない限り多くはないと思います。

何が言いたいかというと、今即戦力として仕事をされている方が会社(業界+職種)をスライドさせて同じような仕事を希望するケースは多くは無いのではないでしょうか。つまり、同ポジションでスカウトをし続けても難易度が高くなってしまうため、違うポジションをお見せして魅力をお伝えするという点で発見がありました。

6. エンジニア採用広報に内包される「テックブログ」を38のカテゴリに分類してみる

このような課題提起がありました。

本題に入る前に、テックブログの話をする際に採用広報や採用マーケティングのご説明からできればと思います。

採用マーケティングとは

採用活動における「応募」に至る前のマーケティング活動のこと

採用マーケティング手法には様々なものがあります。下記をご覧ください。

採用マーケティングにはさまざまな手法があり、その1つが採用広報となります。また、採用広報は非エンジニアとエンジニアに分けて考えています。本項ではエンジニアの採用広報についてのご説明となりま。

まず「一般的な採用広報」というのはビジネスサイドの採用広報と大きな違いはありません。例えば、自社に所属しているエンジニアが、「どのようなキャリアで」「どのような入社動機で御社を選んだのか」「どのような職務内容なのか」などです。入社エントリー(インタビュー)をイメージいただけるとわかりやすいかもしれません。

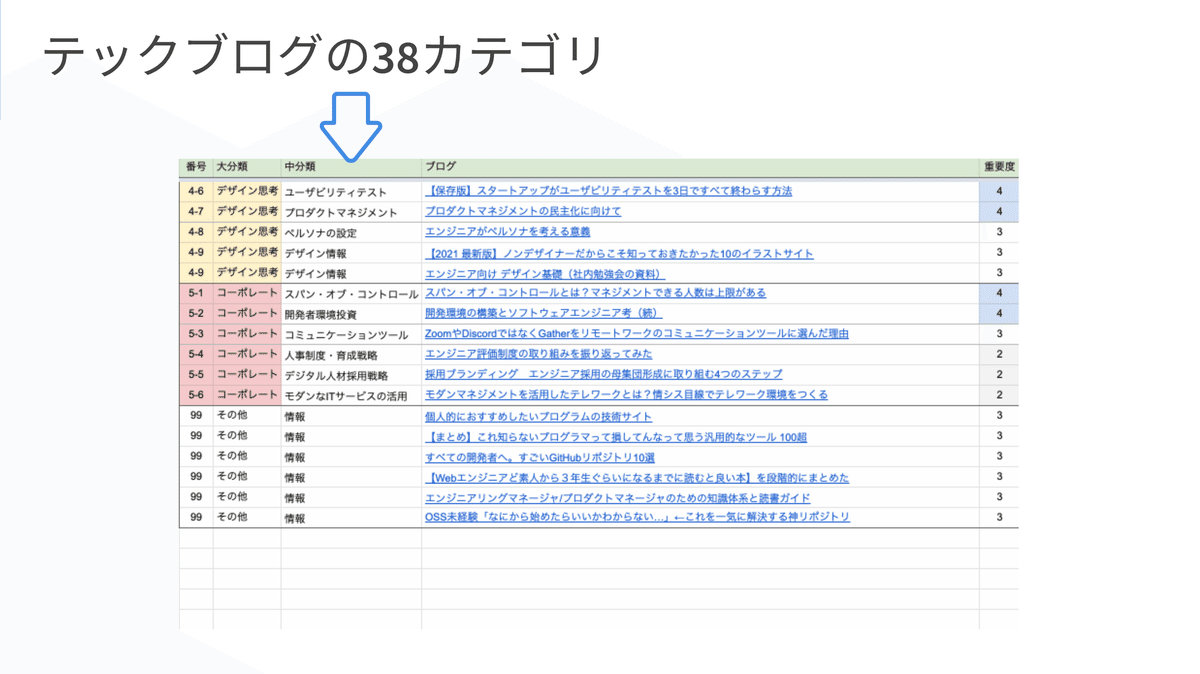

本題となりますが、テックブログについては、はてなブログやQiitaな度に掲載する技術に寄ったブログとなります。例えば「こんな技術がトレンドになっている」「こんな課題が発生して、こんな技術で解決をした」「新しい言語が登場したので試してみた」などが該当します。

今回はQiitaに絞って、おすすめとして取りまとめている50程度のブログの題材をカテゴライズしてみました。その後、それまでポテンシャライトがテックブログの支援ディレクションをするときに用いていた「DX criteria」をうまく反映させることができないか、と考えました。

DX criteriaとは:

日本CTO協会が監修・編纂している企業のデジタル化とソフトウェア活用のためのガイドライン。

結果、「Qiita」と「DX criteria」の項目を活用することによって、エンジニアの題材のブログを書く時にどういう風なカテゴライズができるのかまとめることができました。

7. 難関なPdM(プロダクトマネージャー)採用。魅力設計前に考えたい「採用ターゲット」について

こんな課題提起がありました。

そもそもPdMとはどんな職種か、他職種と比較してみたいと思います。下記ご覧ください。

非常にシンプルですね。プロダクトマネージャーはプロダクトの「what」と「why」を考える人のことだと覚えておいていただくと良いかと思います。次に職域についてご覧ください。

PdMはプロダクトをどう育てていくか、どんな風に販売していくかというところになってきます。

ここから本題となりますが、PdMは大きく分けて6つの能力が必要になってくると言われています。こんな感じですね。

さらに、PdMはいろいろな職種出身の方たちがいらっしゃいます。例えば、「エンジニア出身の方」、「営業出身の市場開拓に優れているビジネスタイプの方」、また最近よく見かけるようになりましたが「UI/UXのご知見に優れているデザイナータイプの方」といったところです。そのため、仮に2人目のPdMを採用するとなった場合に、(何が正解かはさておいて)下記図の赤い部分が不足している部分だとご認識いただければよいかと思います。

8. 採用活動は「テクニック」よりも前に「コミット」が土台に存在することを理解する話

これは当社メンバーから好評だった事例です。よくこんなご質問をいただくことがあります。

さまざまな方向性がありますが、実際採用活動が成功している企業様の特徴をまとめてみました。下記ご覧ください。

10項目並べておりますが、割とコミット系の話にまとまったかなという気がしています。

これまでポテンシャライトがリリースしてきたブログは「テクニック論」が多かったのですが、テクニック論よりも土台に「コミット論」があることは皆さまに強くお伝えしたいと思います。

テクニックが全くない企業さまでもコミットが強いと採用活動はうまく進む場面をたくさん見て参りました。一方でその逆で失敗している企業さまもたくさん見て参りました。そのため、テクニックとコミットの両者を持ち合わせている企業さまが最強なのではないか、と思っています。

最後に

皆さんいかがでしたでしょうか。

※当社の採用/人事組織系支援にご興味がある方はお気軽にお声掛けください。

最近リリースしたポテンシャライトのノウハウを取り入れたATS Opela(オペラ)にご興味をお持ちの方はこちらよりご連絡ください 👇

今後も採用/人事系のアウトプットを続けていきます。

よろしければフォローもよろしくお願い致します(左上クリックいただき、「フォロー」ボタンがあります)👆