成果評価の導入 ~ 評価制度、運用担当者のリアルな振り返り ~

みなさん、こんにちは。ポテンシャライトの小原です。

「創業からHRトレンドブログ公開数400本間近!2022年カウントダウンブログリレー」

という企画を12/1からスタートしております!

そして、今回は第2弾となります。当社ブログ公開数が2022年11月末時点で380本!12月は毎日(営業日)ブログを公開するとちょうど400本に到達する!ということで多くのメンバーが参加するブログリレーを実施することにいたしました。

スケジュールはこちらとなります👇

私からは、「人事評価制度の振り返り」として第三回目となるナレッジシェアをできればと思います。

人事評価制度に基礎はあるものの正解はなく、100社100様の評価制度の形があると思います。それだけに、正解がない中で正解を探しに行く最中にいる担当者の方の参考になればと思い、以下の方を対象にできる限り詳細を書かせてもらっています。参考になりましたら幸いです。

- これから人事評価制度の策定に取り組もうとしている方

- 組織課題が表出してきていて、何か施策がないか検討している方

- ポテンシャライトの人事評価制度を知りたいという方

1.本ブログの概要

株式会社ポテンシャライトでは、2021年4月から人事評価制度の運用を開始、1年半が経過し、半年に一度の評価を実施、3度目の評価が終了したところです。2022年10月から、下半期からのNew versionの評価制度の運用が開始されました。

この下半期から導入した、New評価項目である「成果評価」を導入した背景や導入後の課題について記載しています。

当ブログは、直前回のブログの続きとなります。

以下2点が下半期の導入事項と記載し、実際に導入済みですが、当ブログでは「成果評価」について記載します。

<下半期から反映>

[評価]成果評価がないことによる、評価結果不満 ★今回はこちら

[等級]各等級定義が曖昧である。

「過去の振り返りブログ」は以下をご覧ください。

2.概要 ~ 次回の評価判定に向けて ~

当ブログでは「成果評価」について記載させてもらっています。

この項目では、2023年3月末に期日を迎える下半期評価の運用概要について記載しています。

2-1.評価項目

2023年10月から新しく、以下の評価枠組みとなりました。

今回はその中の、「成果」だけにスコープした内容となっています。

2-2.成果評価の定義

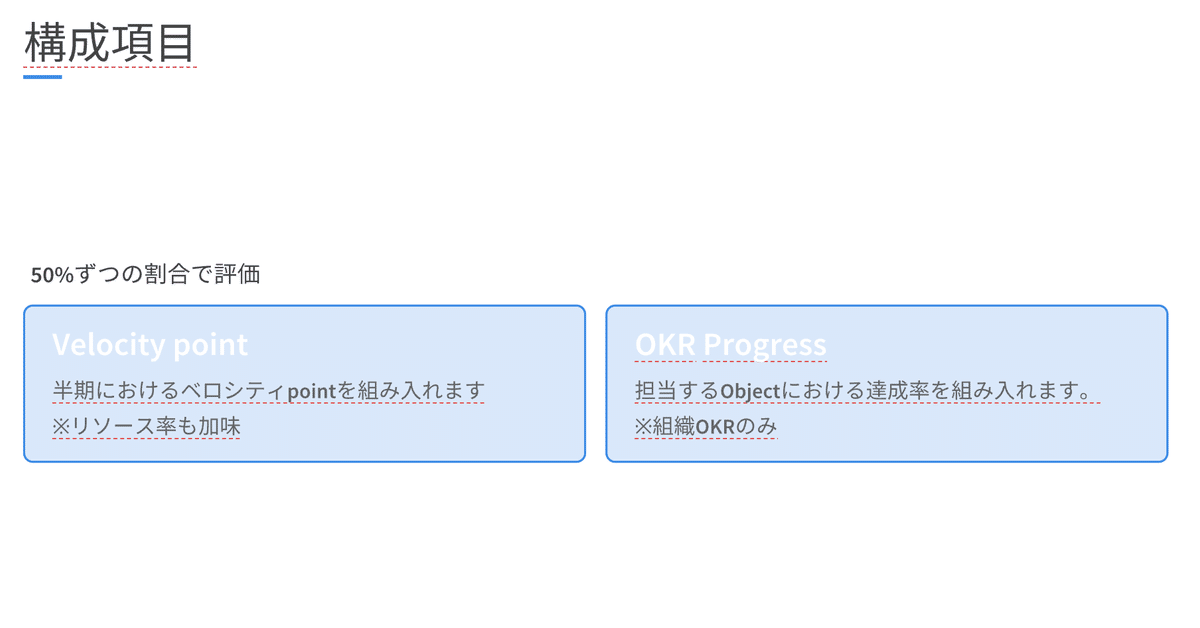

「成果評価」とは、ベロシティポイント及び、OKR達成率の2点により評価するとしています。

割合も含めて以下のような仕様としています。

前述の通り、他にはValueやポータブルスキルに関する評価があり、成果評価は全体のうちの30%の割合を占め、今回の論点であるベロシティはその内の半分、15%を占めています。

弊社は年度始めが4月であるため、10月から新たな仕様の制度運用が開始されましたが、9月に仕様発表、10月から運用開始しています。

そもそも、この評価は弊社事業3つのうち、HR incubate div向けの評価となっており、他事業部では他の枠組みで運用されています。

2-3.HR Incubate div の仕事とは

主に、採用を主軸とした人事支援を行っています。一般的にはRPO(Recruitment Process Outsourcing)と呼ばれています。少しだけニュアンスが異なるのは、

・そもそも採用支援だけではない

採用においては、

・採用もプロセスだけではなく、0→1から入るケースが多い

・採用戦略部分から口を出させてもらう、お節介なスタイル

ということで、少しRPOの枠組みから出る部分があります。

そこで顧客担当としてつくメンバーを、弊社ではHRパートナーと呼びます。そのHRパートナーの一人一人が、顧客課題解決のために伴走させていただきます。

3.ベロシティと導入背景

ベロシティとはスクラムチームがスプリント中に完了する平均作業量をストーリーポイントまたは時間数で表したものであり、予測に非常に役立ちます。プロダクト所有者はベロシティを使用して、チームがどれくらいの速さでバックログを処理できるかを予測します。

HRパートナーはSaaSでいうところの、カスタマーサクセスに近い仕事であり、担当者は顧客獲得には動かずに別機能としてそれを有しています。

仮にカスタマーサクセスとした時、「成果目標」というと「アップセル」の金額やLTVが想起されやすいのですが、弊社の場合は売上予算などを持つことを是としていないため、それらは評価項目からは除外することを前提とした作りになっているのが特徴的な点だったりします。

売上予算を持たない理由は、顧客と自社内の事情間で利益相反が起こり得ると考えるからです。

我々が専門とする領域においてアドバイジングも行うわけですが、そのアドバイジングの背景に、売上予算がちらついてしまうと、本質的なサービス提供ができなくなると考えています。

これは、我々がValueとして掲げる"Honshitsu"からも外れかねないため、社内における相対評価からこの観点を外しています。

HRパートナーの仕事は、顧客企業の人事支援であり、顧客が持つ課題に対して最適なソリューションを提案するだけでなく、一緒に伴走する職務です。我々の利害を背景としたサービス提供はしません。

とはいえ、弊社内においてはサービス提供の総量を評価し、各自に還元すべきであるため、ベロシティという枠組みを利用し、実務量を中心とした管理、それを評価に組み込む動きとなっています。

4.成果評価の導入背景~導入について

直前回まで、成果評価というものはありませんでした。

厳密には、OKRがそれに近いものとして存在していましたが、定量的な評価とは言い難いものでした。そこに、前述のベロシティを加えました。

4-1.なぜベロシティを加えたのか?

私たちの仕事は労働集約型・無形サービスです。

それが故に、極端なことを言うと「睡眠時間を削って働けば働くほど売上・利益があがる」というモデルになっています。

それが故に、平たく言うと、やる気があり、頑張る人に仕事が集まります。

そして、頑張ってる人が頑張ってる総量に似合わない評価を受けること、また逆も然りで存在し不健康な状態となってしまっていました。

「これだけ頑張ってるのに全く評価してもらえない」

と、多くの人が思いメッセージングしてくれるのですが、それを相対的に測れる尺度がないことが要因であったことから導入することになりました。

こういった背景を踏まえて、「頑張ってる人を適切に評価して還元する。」そして、それはメンバーが頑張れる動機の一助となり、顧客への価値提供の最大化に繋がる。結果、Mission・Visionの達成に近づける。こうした考えのもとに成果評価(ベロシティ)の導入が決まりました。

5.成果評価、現時点での課題

運用から2ヶ月経過したいま、既に様々な課題が意見としてあがってきています。

今回、評価項目として採用されたベロシティは、1ヶ月あたりの個人単位のものとなっています。定量的に表現される(分かりやすい)評価項目ができたが故に、それに意識がより過ぎてしまっている。や、前述の成果評価に至るまでの背景の理解度、同僚のそれが見えることによる摩擦 などが生じて始めてしまっていました。

現時点においては、最善を尽くした仕様でスタートした成果評価ではあるため、ルール変更はしませんが、来年度に向けた課題をあげてもらい、背景の理解などは再度説明会を実施し促進の場を設けるなどで対応しています。

個人単位でのベロシティのほか、以下のような数値取得を行なっているためこれらを組み合わせたまたは、新たな表現を利用して来年度以降の評価に組み込む方向で動き始めています。

・チーム、グループ単位のベロシティ

・事例単位のHRパートナー及びアシスタント稼働時間

・それに付随する1顧客あたりの収益率

・顧客満足度(NPS) など

6.参考)ベロシティの内訳

等級は7つあり、今回の成果評価は下から2番目の2等級から算入されます。2等級は、「HRパートナーとして自律している」というのが大枠の定義です。2等級になると、HRパートナーにはアシスタントがつき、単独で顧客の人事課題プロジェクトに入り込んでいきます。

ベロシティの項目は以下のようになっており、専任の改善PJオーナーが月単位でupdateしています。

6.まとめ

今回の新たな評価枠組みを検討するにあたり、改めて、

「人事評価制度は運用が肝」

だと感じています。

2022年度の下半期から導入した成果評価としてのベロシティ、定量的に見える指標だからこそ、この数値だけが独り歩きしないように、あくまで手段とし、日々の運用がなされることが肝だと考えているので、気を配りながら進めていきたいと考えています。

法人格としての価値観を失わずに、適切に顧客-メンバー-自社がwinとなる関係性づくりを、人事評価制度を通じて実現していきたいと思います。

7.最後に

「人事評価制度に成果評価を組み込んでみた!」の内容はいかがでしたでしょうか?

回を重ねるごとに、ポテンシャライトらしい評価制度に近づいてきている手応えを感じています。

人事評価は、従業員の生活に直結する、大事な仕組みだと考えています。

間もなく評価制度の運用から2年が経過しますが、やっと基礎ができ始めてきた。そんな感覚であります。

これから評価制度の設計をされる方にはぜひ、制度の「定性」と「定量」のバランスと、定量の項目については数値がみえるが故に争点になりやすいため、社内に対しての発信の仕方、特に期待値の調整などは一考していただけると良いと改めて感じました。

自分と同じような役割をもって評価制度を設計・運用しておられる方を応援しています。当ブログが、何か一助になりましたら幸いです。