俳句のいさらゐ ◎✴◎ 松尾芭蕉『奥の細道』その三十一。「木啄も庵はやぶらず夏木立」

当国雲岸寺のおくに、 仏頂和尚山居跡あり。

竪横の五尺にたらぬ草の庵むすぶもくやし雨なかりせば

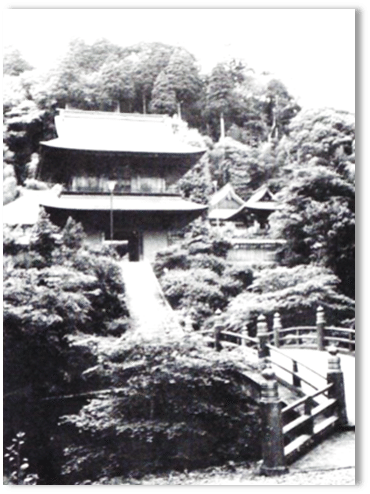

と、松の炭して岩に書付侍りと、いつぞや聞え給ふ。其跡みんと雲岸寺に杖を曳ば、人々すゝんで共にいざなひ、若き人おほく道のほど打さはぎて、おぼえず彼麓に到る。山はおくあるけしきにて、谷道遙に、松杉黒く苔したヾりて、卯月の天今猶寒し。十景尽る所、橋をわたつて山門に入。

さて、かの跡はいづくのほどにやと、後の山によぢのぼれば、石上の小 菴岩窟にむすびかけたり。妙禅師の死関、法雲法師の石室を見るがごとし。

木啄も庵はやぶらず夏木立

と、とりあへぬ一句を柱に残侍し

啄木鳥 ( きつつき ) は、あたかも門を敲 ( たた ) くようだ、という比喩は、漢詩では好まれて使われるという。

蘇東坡の詩「再用前韻 ( ふたたび前韻をもちふ ) 」の一行にはこうある。

故遣啄木先敲門

故 ( ことさ ) らに啄木をして先ず門を敲 ( たた ) かしむ

支那の笑話を集めた書物には、「僧と僧と鳥 笑賛」としてこうある。

時聞啄木鳥 時に聞く木を啄(つつ)く鳥

疑是扣門僧 疑うらくは是れ門を扣(たた)く僧

芭蕉は、こういう漢詩の慣用表現を知っていたであろうから、それを前提に自分の参禅の師である仏頂和尚に呼び掛ける気持ちで、この俳句を読んだと思う。こういう気持ちだ。

仏頂和尚、あなたのいた寺を訪ねてみると、かつてあなたに教えを請わん

とこの寺の門を敲く、啄木鳥ども ( 信徒 ) がやって来ていたであろうこと

が偲ばれます。

その中、あなたは静かにここで修行なされたのですね。

時は流れ、あなたはこの寺を去られたわけですが、去られた後も、古い建

物には大敵である木啄が、この岩窟の小庵をつついて傷めることもなく、

夏木立の中に、あなたのいた頃の姿をそのままに留めているではないです

か。

あなたは、私にいつかはまたこの寺へ帰り、修行を続けたいとおっしゃっ

ていましたが、あなたの望みは宿命であるかのように、あなたの帰りを待

っているとも見える佇まいです。

( ああ、本当にあなたは、いつかここへ戻って来る人なのかもしれません )

私がこう解釈をするのは、芭蕉は、仏頂和尚に心酔していた背景があるからだ。しかし、二人を結び付けたのは全くの偶然の作用である。運命であったと言えるだろう。

この仏頂という僧は、鹿島郡に生まれ、発心したのち、いくつかの寺を経て那須の雲巌寺 ( 雲岸寺 ) で禅修業を続け、そこを出たあと、鹿島の臨済宗根本寺へ移って住職をしながら、寺の用事のために利便であった江戸深川に臨川庵を営んだ。

その頃に深川に住んでいた芭蕉が、おそらく門人らから聞き知ったのか、仏頂のもとに吸い寄せられるように趣き、以後毎日通うような師弟のつながりであったらしい。当時、芭蕉四十一歳 仏頂和尚四十ニ歳とも四十三歳ともいう。ほぼ同年齢の師弟である。

江戸の中心から外れる深川芭蕉庵で暮らし始めて以降の芭蕉の境地の変化は歴然としているが、そこに仏頂の教えによる禅の精神を置いてみるのは、芭蕉の心の内に近づくことになるだろう。

仏頂は、鹿島の根本寺住職を後継に譲ったあと、かねてからの念願であったか、この俳句の舞台である那須の雲巌寺 ( 雲岸寺 ) に戻って、そこを畢生の場として1715年 ( 正徳5年 ) 74歳で亡くなっている。

芭蕉の没年は、1694年 ( 元禄7年 ) であるから、仏頂は芭蕉より21年の長命を保った。

上の解釈における、

「あなたは、私にいつかはまたこの寺へ帰り、修行を続けたいとおっしゃっていましたが」

という私の記述は、そういう文が残されているわけではなく、私の想像によるのであるが、仏頂から、人生の今後の身の処し方などの話も聞いていた可能性は充分にあるだろうと思うからだ。

『奥の細道』の旅以前に、鹿島にいた仏頂を訪ねる旅 (『鹿島詣』の紀行俳文に記録されている ) をしているところから考えても、二人は相当に親密な師弟であったと考えられる。

また、同じく上の解釈において、

「かつてあなたに教えを請わんと、この寺の門を敲く啄木鳥ども ( 信徒 ) がやって来ていたであろうことが偲ばれます」

と述べたのは、『奥の細道』の俳句前文の中に、

「雲岸寺に杖を曳ば、人々すゝんで共にいざなひ、若き人おほく道のほど打さはぎて、おぼえず彼麓に到る」

とあって、これは、『奥の細道』の旅では珍しい、その日の行動の浮かれた様子を映し出すとともに、芭蕉が思い浮かべている、仏頂のいた頃の情景を彷彿させ、当時もまたさもありなんと思わせる描き方に見えるからだ。

仏頂は、鹿島神宮との寺領をめぐる争いという浮世のもめ事のために働いていることや、故郷近隣の寺の再興に尽力している事跡から見ても、かしこまった僧侶ではなく、どんどん前に出てゆく、率直な、気取りのない人であったと思われる。門を敲く衆生が引きもきらなかったと想像できる。

竪横の五尺にたらぬ草の庵むすぶもくやし雨なかりせば

( 身一つでは雨に打たれてしまうので、仕方なく竪横五尺に足りないとはいえ庵など造りましたが、まあ本来は無用の事です )

という仏頂和尚の歌を前文に載せて、その人格の磊落ぶりを示したのだ。

和尚の歌に、芭蕉の「木啄も庵はやぶらず夏木立」は和している。

令和6年8月 瀬戸風 凪

setokaze nagi