三島由紀夫の文学 ━ 幻に立つ船

そうして考えると、私には金閣そのものが、時間の海をわたってきた美しい船のように思われた。美術書が語っているその壁の少ない吹き抜けの建築は、船の構造を空想させ、この複雑な三層の屋形船が臨んでいる池は、海の象徴を思わせた。金閣はおびただしい夜を渡ってきた。いつ果てるともしれぬ航海。そして昼の間というもの、このふしぎな船はそしらぬ顔で碇を下ろし、大ぜいの人が見物するに任せ、夜が来ると周囲の闇に勢いを得て、その屋根を帆のようにふくらませて出帆したのである。

上に引用した『金閣寺』の文章は、三島由紀夫が、船を比喩に用いた表現で最も詩文的彩が華やかで、読者を陶酔に誘うものであると思う。小林秀雄が三島との対談で、小説『金閣寺』は詩であり、金閣を焼いてからのちのことを書かないと小説にはならない、と述べているが、それは三島文学の、最も生き生きと輝く源泉がどこにあるかを語っていることでもある。現実の人間の交渉事を題材にした小説、たとえば『宴のあと』や『沈める滝』や『絹と明察』や『青の時代』などは、『金閣寺』『岬にての物語』『豊穣の海ー天人五衰』『豊穣の海ー春の雪』などに比較して、文学的な高潮感が薄い、と私は思っている。

『金閣寺』など上に挙げた小説には、衣 (きね) の襲 ( かさね ) のような表現があり、古語、漢語表現が、現代文の文体の中に珠玉の輝きで息づいていて、三島美学を浮き上がらせている。その文脈は、小林秀雄が看破しているように散文詩の結合体のようである。

三島文学を読み進めていると、場面の設定において、あるいは比喩で、船は作品の核心につながるものとして、しばしば用いられているのに気づく。『金閣寺』の中では、こういう一節もある。

帰りぎわに、柏木が私のまだ見ぬ三ノ宮や神戸港の話をし、夏の港を出てゆく巨船のことなどを語った。私は舞鶴の夏の思い出に目ざめた。そしてどんな認識や行為にも、出帆の喜びにはかえがたいだろうという空想で、私たち貧しい学生の意見は一致した。

船を用いた比喩が、作品の核心につながる例として、上の引用とならぶ双璧は、最後の連作小説『豊饒の海』第一巻『春の雪』の描写であろう。

私は一読、魅せられた。夜の浜辺での逢引きの場面である。

そこからあの深い海のような喜びまでは、もう一路だった。ひたすら闇に融け入ろうとしている聡子は、その闇がただ、漁船の侍らせている影にすぎないと思うとき、恐怖にかられた。それは堅固な建物や岩山の影ではなく、やがて海へ出てゆく筈のものの、かりそめの影にすぎなった。

船が陸にあることは現実ではなく、その確乎 (かっこ) たる影も幻に似ていた。彼女は今にも、その老いた大ぶりの漁船が、砂の上を音もなく滑り出して、海へのがれてゆくような危惧を抱いた。その船の影を追うには、その影の中にいつまでもいるためには、自分が海にならなくてはならぬ。そこで聡子は思い充溢の中で海になった。

(中略)

‥‥‥二人は身を起こし、闇から辛うじて頸をさしのべて、沈みかけてゆく月をまともに見た。その円かな月を空に炳乎 (へいこ) と釘づけられた自分たちの罪の徽章 (きしょう) だと聡子は感じた。

人影はどこにもなかった。二人は船底に隠した衣類をとり出すために立上がった。

『春の雪』の上の引用場面が、期せずしてちょうど合致するのが、昭和31年の『潮騒』英語訳出版の表紙絵である。下に掲げる。『潮騒』には、この表紙絵ほどの濃密な逢引きの場面はないが、目に留めてもらう術として、このような絵柄になっているのだろう。

『春の雪』は同名で映画製作もされたが、この映画は、三島由紀夫の耽美的な、幻想感の漂う表現を現出し得ていない。下のカットは、映画のワンシーン、船影の逢引きだが、私の思い描くイメージとは全く異なる。三島の描いた船は、破れ船ではあり得ない。

さらに下に掲げた「漁船」「脇の浦漁港」という絵の方が、まだしも二人が隠れ逢う船腹のほとりの、私が持つイメージに近い。

話は脇道に逸れるが、三島作品の映画化について。

『春の雪』より他に、『潮騒』三作品 ( 吉永小百合版・ 山口百恵版・素人俳優版 )、『午後の曳航』、『剣』、『音楽』を見たが、いずれも小説の生み出す文学的陶酔感にははるかに及ばない。三島由紀夫の小説は、映画化には向かないと思う。

例に引いた『金閣寺』と『春の雪』の一部をさらに細かく抜き出せば、比喩として使われている船は、

◆「夜が来ると周囲の闇に勢いを得て、その屋根を帆のようにふくらませて出帆したのである」(『金閣寺』)

◆「その老いた大ぶりの漁船が、砂の上を音もなく滑り出して、海へのがれてゆくような危惧を抱いた」(『春の雪』)

と、同じようなシチュエーションで幻想されている。

三島文学の源を考えるとき、この形容からは、三島由紀夫の胸底にあった伊東静雄を思う。三島由紀夫の感性に影響を与えた与えた文学者として伊東静雄がいることは、諸書論評で指摘されているが、上に抜き出した『金閣寺』『春の雪』からは、その指摘どおりであることを感じとる。該当すると私が思う伊東静雄の詩を下に掲げる。

有明海の思ひ出 伊東静雄

馬車は遠く光のなかを駆け去り

私はひとり岸辺に残る

わたしは既におそく

天の彼方に

海波は最後の一滴まで沸 ( たぎ ) り墜ち了り

沈黙な合唱をかし処にしてゐる

月光の窓の恋人

叢 (くさむら )にゐる犬 谷々に鳴る小川……の歌は

無限な泥海の輝き返るなかを

縫ひながら

私の岸に辿りつくよすがはない

それらの気配にならぬ歌の

うち顫ひちらちらとする

緑の島のあたりに

遥かにわたしは目を放つ

夢みつつ誘はれつつ

如何にしばしば少年等は

各自の小さい滑板 (すべりいた )にのり

彼の島を目指して滑り行つただらう

あゝ わが祖父の物語!

泥海ふかく溺れた児らは

透明に 透明に

無数なしやつぱに化身をしたと

註 有明海沿の少年らは、小さい板にのり、八月の限りない干潟を蹴

つて遠く滑る。しやつぱは、泥海の底に孔をうがち棲む透明な一

種の蝦。

『金閣寺の』の一節の「夜が来ると周囲の闇に勢いを得て、その屋根を帆のようにふくらませて出帆した」ことを幻想する主人公は、上に引いた「有明海の思ひ出」の中の、「夢みつつ誘はれつつ 如何にしばしば少年等は各自の小さい滑板 ( すべりいた ) にのり 彼の島を目指して滑り行つた」という心情に等しく、金閣寺を追って幻想の夜の海を漂っているし、『春の雪』の「その船の影を追うには、その影の中にいつまでもいるためには、自分が海にならなくてはならぬ。そこで聡子は思い充溢の中で海になった」という表現にも、伊東静雄の詩句、「滑板 (すべりいた ) にのり 彼の島を目指して滑り行つた」「透明に透明に無数なしやつぱに化身する」という夢遊感が重なり合って見えて来る。

三島由紀夫は詩を書いていた頃 ( 12歳~18歳 ) から、伊東静雄の詩集を愛読していた。

「伊東静雄の詩は、俺の心の中で、ひどくいらいらさせる美しさを保っている」「その抒情の冷たい澄んだ響きが、俺の持つ荒んだ心情と記憶とに触れるのだ」と、昭和41年、41歳の三島は「伊東静雄の詩」という文章で述懐している。

三島のこの言葉の背景は、学習院時代に敬愛心が昂じて、伊東静雄を訪ねたとき、その敬慕の思いをいっきょに覆す「俗人」という冷たい言葉が、伊東静雄から三島に発せられたことによる。それを心の傷とした屈折の思いがあるのだが、それでもなお、自分の文学的感性に水脈を持つ伊東静雄をやはり肯定していると言うべきだろう。

上の記述で私が肯定した、『豊穣の海ー天人五衰』の中にも見られる船の比喩を抜き出してみる。

刹那刹那の海の色の、あれほどまでに多様な移りゆき。雲の変化。そして船の出現。‥‥‥そのたびに一体何が起こるのだらう。生起とは何だらう。

刹那刹那、そこで起つてゐることは、クラカトアの噴火にもまさる大事変かもしれないのに、人は気づかぬだけだ。

( 中略 )

生起とは、とめどない再構成、再組織の合図なのだ。遠くから波及する一つの鐘の合図。船があらはれることは、その存在の鐘を打ち鳴らすことだ。たちまち鐘の音はひびきわたり、すべてを領する。海の上には、生起の絶え間がない。存在の鐘がいつもいつも鳴り響いている。

『金閣寺』と『春の雪』では、海へ出てゆくものとして比喩に用いられていた船は、ここでは、やってくるもの、出現するものとして表現されている。しかし主人公の内面において、船は静寧の時間に楔 ( くさび ) を打つ劇的な変化をもたらすのだ。

その意味では、去る行くかやって来るかにかかわらず、船の比喩は、日常の眺めの中に存在するものが、心の内側を映し出すものとしての幻像の修辞として用いられている。

三島由紀夫の船へのこの偏愛は、どこに源を持つのかと考えるとき、時代の空気ということに思いが及ぶ。

三島は大正14年生まれ。その少年期は、日本で盛んに大型船舶が建造され、海外渡航者が増加していった時代である。当時の少年の心に、船舶へのあこがれ、大海原にのり出すあこがれはいやましに募ったであろうと想像できる。

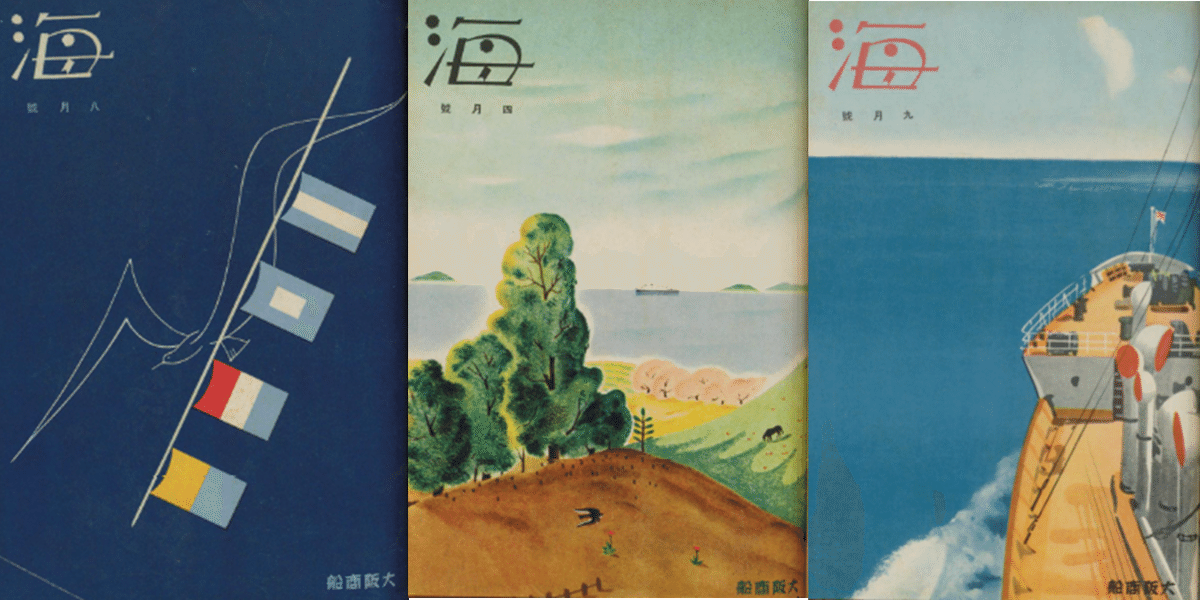

たとえば昭和4年には太平洋戦争前の日本を代表する船、浅間丸が竣工され、その後欧州航路やサンフランシスコ航路が活況を呈し始める。その時代を語る一文と当時の風俗を伝えるポスターを引用する。

昭和6年(1931)、金輸出の再禁止で円為替が下落したのがきっかけとなって輸出が増大し、海運界はやっと健全な経営状態を回復します。この時代は大型優秀船建造ブームの時代で、日本の高速貨物船や豪華客船などが覇を競い、太平洋や南方で外国船を圧倒しました。

左・昭和11年通巻第83号 中・昭和12年通巻第91号 右・昭和12年通巻第9号

中・右の表紙絵は山内國夫筆

下・戦前の日本郵船氷川丸絵葉書氷川丸は1930(昭和5)年にシアトル航路用に建造された貨客船

もちろん、そういうコマーシャリズムがもたらす彩の幻惑だけが、少年のあこがれをかき立てたとみるのは間違いだ。

ひとつの例示として、三島の自伝的小説『詩を書く少年』には、オスカー・ワイルド ( 小説家 ) 、シラー ( 詩人 )の名が、『煙草』では、ボードレール

( 詩人 ) の名が出て来る。西洋のドラマチックな文学から大いに刺激を受けての、夢想を仮託する象徴が船だったのであろうと想像できる。

そういう観念的な幻像を、実際に海洋へと誰もが航海できる船造技術の進展が後押しするかたちで、少年の魂に確かな影を印刻したのであろう。

三島の観念的美学を支える思念は様々に論じられている。神聖なる存在のために死する願望とその挫折、伝統美が日に日に壊されてゆく戦後秩序への怨嗟などなど。それは、極めて明晰な頭脳を持つ、天性考える人であった三島由紀夫の理知と結びついている。

それに対し、海洋や船への羨望は、少年の素朴な、理知が主ではない肌身感覚から発している三島文学の原点と言えるだろう。

令和6年11月 瀬戸風 凪

setokaze nagi