【出版記念トークイベント】「ポスト・スポーツの時代とは何か? 身体の認識論的転回を捕らえる」(5/23)

前回の書評会に引き続き、今回は岡崎勝さん、小笠原博毅さん、山本敦久さんをお招きして『ポスト・スポーツの時代』の出版記念トークイベントを行いました。今回の記事では、動画とテキストの記録を掲載します。

※テキストは動画で話された発言録を、イベント後に読みやすく編集してあります。

※小笠原博毅さんによる本書の書評「ゲットー脱出宣言」が、記事の最後に掲載されています。ぜひお読みください。

ぽす研企画第2弾『ポスト・スポーツの時代』出版記念トークイベント

「ポスト・スポーツの時代とは何か?身体の認識論的転回を捕らえる」

出演者:岡崎勝 ✕ 小笠原博毅 ✕ 山本敦久

司会:高原太一

【日時/会場】

日時:2020年5月23日(土)18:00〜19:30(17:30開場)

場所:zoom

【トークテーマ】

スポーツはいま不可逆的な変容の渦中にある。「ポスト・スポーツ」の登場は、身体の認識論的転回と不可分なものとして現れている。

先端テクノロジーに接続されたアスリートの身体とそのパフォーマンスは、無際限に収集されつづける膨大なデータの束へと変貌する。そのときスポーツのフィールドは、偶然性の領野を著しく縮小させ、「予測」をめぐる戦いへとその主戦場を移しはじめている。

そこで起きているのは、物的な身体の強化と拡張を神話としながら激しく競争をめぐらせてきたスポーツの終焉であるだろう。いま可視化されつつあるのは、認知や情動や脳の働きといった、主体を持たない物質性の次元を資源とするまったく新しい競技のはじまりなのである。

したがって「データ革命」という響きによってセンセーショナルに言祝がれているスポーツの変容過程は、近代スポーツを特徴づけてきた規律訓練の身体を部分的に遊離しつつ、別の身体の登場を意味している。この新たな身体は、私たちが長い間「身体」と呼んできたものの認識論的転回を要請する地殻変動のなかから産み落とされてきたのだ。

データや先端テクノロジーと融合したスポーツを実践する主体性は、同一化された身体――おぼろげな個体性に宿る主体――を溶け出して、新たな主体位置への転位を不器用ながらも遂げはじめているのではないだろうか。このタイムラグがまだ独占され尽くされる前に、私たちは身体の認識論的転回を急がねばならない。主体から次の主体位置へのタイムラグ――個体化の手前にある前-個体性の領野の蠢きは、巨大なグローバルテック企業の新たな狩場ともなっているからだ。

この前-個体性の領野を再領有化するのが、ポスト・スポーツのエージェンシーなのではないか。惑星規模のコモンを目指す「ソーシャルなアスリート」たちの「接続」と、その接続を同一性へと回収しない多種多様な存在の差異を維持する「切断」とを同時に考えなければならない。その思考の実践を私たちは、ポスト・スポーツの時代のなかで鍛え上げなければならないのだ。

【出演者プロフィール】

岡崎勝(おかざき・まさる)

『おそい・はやい・ひくい・たかい』(『お・は』)編集人、名古屋市立小学校教員。著書に、『親子で読む! 東京オリンピック ただし、アンチ』(共著、自由スポーツ研究所編、ジャパンマシニスト社、2018年)、『子育て指南書 ウンコのおじさん』(宮台真司・尹雄大との共著、ジャパンマシニスト社、2017年)、『思春期心中』(東浩紀・岩宮恵子・木ノ戸昌幸との共著、ジャパンマシニスト社、2020年)、『身体教育の神話と構造』(れんが書房新社、1987年)、『反オリンピック宣言―その神話と犯罪性をつく』(影山健・水田洋との共編、風媒社、1981年)他多数。

【ブログ】続・今日も行くがや!体育教師

http://masaruokazaki.jugem.jp/

小笠原博毅(おがさわら・ひろき)

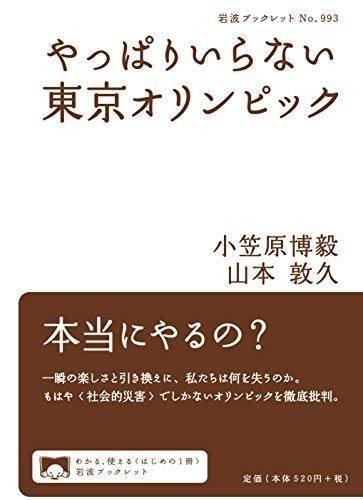

神戸大学大学院国際文化学研究科教授。専門は、カルチュラル・スタディーズ。著書に『真実を語れ、そのまったき複雑性においてースチュアート・ホールの思考』(新泉社、2019年)、『セルティック・ファンダムーグラスゴーにおけるサッカー文化と人種』(せりか書房、2017年)、『反東京オリンピック宣言』(共編、航思社、2016年)、『やっぱりいらない東京オリンピック』(岩波ブックレット、2019年)他多数。

山本敦久(やまもと・あつひさ)

成城大学社会イノベーション学部教員。専門は、スポーツ社会学、カルチュラル・スタディーズ、身体文化論。著書に、『反東京オリンピック宣言』(小笠原博毅との共編、航思社、2016年)、『やっぱりいらない東京オリンピック』(小笠原博毅との共著、岩波ブックレット、2019年)、『出来事から学ぶカルチュラル・スタディーズ』(田中東子、安藤丈将との共編、2017年、ナカニシヤ出版)など。

****************

高原:定刻になりましたので、始めます。本日は山本敦久著『ポスト・スポーツの時代』(岩波書店、2020)の出版を記念して、「ポスト・スポーツの時代とは何か? 身体の認識論的転回を捕える」をテーマに、著者と2人のゲストを迎えて討論する会を開催しました。

まず基本事項と諸注意のお知らせですが、主催者は「ポス研」という最近立ち上がった「ポスト研究会」が主催しています。

前回企画の「書評会」については、内容がnoteに上がっています。それを見て本日の会を知った方などいらっしゃるかも知れませんが、本日の対談についてもnoteの方にアップしますので、聞き逃しや途中参加・退出も可能です。つづいて諸注意ですが、視聴者の方のビデオと音声はオフで、スピーカーである私たちのみが画面に映ります。速記とレコーディングも行なっています。以上が諸注意です。

つづきまして、本日のスピーカー3人のご紹介にうつります。私の手許にそれぞれのご著書が数冊ありますので、あわせてご紹介申し上げたいと思います。

1人目が、著者の山本敦久さんです。今回の『ポスト・スポーツの時代』に収載された論文は、たとえば清水諭(編)『オリンピック・スタディーズ―複数の経験・複数の政治』(せりか書房、2004)や伊藤守(編)『文化の実践、文化の研究―増殖するカルチュラル・スタディーズ』(せりか書房、2004)に収められたものが土台となっています。そのため、『ポスト・スポーツの時代』は、山本さんのここ15年前後のお仕事の積み重ねといえるかも知れません。

2人目が、岡崎勝さんです。岡崎さんといえば、影山健・岡崎勝・水田洋(編著)『反オリンピック宣言 その神話と犯罪性をつく』(風媒社、1981)がまず挙げられます。1988年の名古屋オリンピック開催反対運動の理論書となった本書は、山本さんと次にご紹介します小笠原さんの共編著『反東京オリンピック宣言』(航思社、2016)や小笠原・山本『やっぱりいらない東京オリンピック』(岩波書店、2019)の先輩といえる名著です。そして、影山さんと岡崎さんの『みんなでトロプス!敗者のないゲーム入門』(風媒社、1984)は、スポーツ(SPORT)というのを逆からトロプス(TROPS)と読み、「新しい運動の運動」を提唱され、実践されてきた本です。この本が出版されたのは、もう36年前ですが、すでにそのときから本日のテーマである身体やスポーツの認識の転回を思考/試行されていたのが岡崎さんです。

3人目が、小笠原博毅さんです。前回の書評会で話題になりました「独走論ー独り走ることー」ですが、これは『ZINE 未知の駅(創刊号)』(未知の駅、2012)に収載されています。同書には『ポスト・スポーツの時代』の第七章で扱われています長野のスノーボーダーたちGreen.Labの話も「Critical Riding―ヴァナキュラー横乗り文化論(長野編)」として収載されています。そして、『ポスト・スポーツの時代』でも引用されている小笠原『真実を語れ、そのまったき複雑性において スチュアート・ホールの思考』(新泉社、2019)。さらには『セルティック・ファンダム―グラスゴーにおけるサッカー文化と人種』(せりか書房、2017)。同書でも、じつは「本書の試みは、ひとつの認識論的転換を提示することにある」(p.28)と記述されているなど、山本さんの本をめぐって地図を描けば、そのまま「ポスト・スポーツの時代」の思想史が浮かび上がるかもしれません。

このように、小笠原さん、岡崎さんは一貫して身体やスポーツに対する認識の転回を論じてきました。今回も、「ポスト・スポーツの転回とは何か?」をじっくり探っていければと思います。ここからは、自由に発言して頂きます。大体45分が経過したころで休憩を5分入れます。本日は宜しくお願いします。

小笠原:みなさんこんにちは、小笠原です、よろしくお願いします。先程高原くんは冒頭からひとりでダラダラ喋ったけど、自分が何者か話さなかったっていう、オンラインミーティングのいいとこでもありますし、匿名性が担保されるっていうのがいいのかどうかわからないけど、我々3人がなにものかということの前に、自己紹介を。

高原:自己紹介が遅れましたが、東京外国語大学大学院で立川米軍基地拡張計画に反対する運動「砂川闘争」を研究しています、高原太一と申します。今日は気合をいれてマラドーナのTシャツを着てきました。

小笠原:改めましてこんばんは。今日はとてもいい機会といいますか、この『ポスト・スポーツの時代』、満を持してという言い方がどこまで適切かわからないけど、やはりこういう本を待っていたというのがあります。それからこういう本を書くのは山本さんしかいないだろうなと考えていたこともありまして、非常におもしろく読ませていただきました。参加者もいっぱいいるし時間もないので、何が書いてあるかというあらすじの説明とか内容とかそういうのはできるだけはしょってというか、必要なところは触れるけど紹介するのはやめたいと思います。みなさんが読んだかどうかわからないけど2200円で岩波書店から出ておりますのでよろしくお買い求め下さい。

いろいろ話したいことはあるんですけど、いきなり批判から始めたいと思います。それも大きな問題です。よく頭から読めばちゃんと書いてあるようで、どこかごまかしがあるというか明言していないというか、ここどうするのかなっていう感じで最後まで行っちゃった論点が1つあるんです。それは身体という言葉なんですね。屁理屈かもしれないけど、ポストってなんだとかポストスポーツってことはスポーツは終わったってことかとか。タイトルだけみて山本くんがどういう言論活動してきたのかわからない人はそう思ってもしかたない。でもそれは読めばわかるんです。なにか終わったってことではないということが。ところが身体については、似たような言葉がいろいろ出てくる。「ポスト・スポーツの身体」、ただの「身体」、「デジタル化された身体」とか、「不可視な身体」とか。ポストスポーツ、身体、ほぼ既出頻度は同じくらいで、山川の用語集だとすごい数が出るくらいありますが、ここミソですよ。最後の最後までいったい身体というのがそんなに普遍的な言葉として使えるのかどうかという疑問が残るんです。

身体、からだ。似たような言葉ありますよね、からだ、にくたい、ずうたい、しんたい、フレッシュ、ただの肉。いろいろあるわけですよ。それぞれ意味の位相は違うんですけれども、山本さんはどこかで身体というのを「スポーツする」とか「規律化された」とか「寡黙な」とかいろいろな形容詞はつけてはいるけど、普遍的ななにかとして前提にしちゃってるのではないかという懸念があります。実はこれは大きな論理矛盾をきたすことになる。なぜならこの本は、普遍的な身体がはじめから想定されるのではなくて、テクノロジーの進化にともなって、身体という言葉でくくれるような対象となるものが変わっていくという話のはずなんです。意味の固定化された一般性を持つ普遍概念としての身体はないって話をしてるけど、頭につく形容詞の味つけが変わっても、どこかに身体というのがあるんじゃないかっていう前提が消えないんですよ。当然、これは思想史や哲学史のなかでも大きなテーマですし、これもなかなか難しいんですが、スポーツとか体育とか、そこに体がないとなりたたない、そこに普遍的な体がないと言ったら、登ってる梯子を外してるようなものだから。それくらい難しい言葉なんですが、どこを読んでいるとそう感じてしまうのかということを詳しくお話します。

2つ大きな論点があります

1つはジェンダー。キャスター・セメンヤっていう800mのランナーがかつていました。なぜ過去形かというと、いろいろな理由でやめてしまったんです、陸上競技の選手であることを。やめさせられたというのがより正しいと思います。テストステロンというホルモン。男性性をより強く体に刻印するホルモンなのですが、彼女はそれが女性の平均的とされる数値より多いと言う理由で、その体が男性だと判断されたんです。

セメンヤは本人の自覚として女として生きて競技してきたのだけど、ベルリンの世界選手権(2009年)のときにあまりに圧勝しちゃたので、周りの選手や役員がおかしいなと思い、性別テストをさせたんです。あまりに強いやつは、強い体が本人が思っている状態じゃないものだと疑惑を持たれてしまうんですね。テストの結果、血中のホルモン濃度が6~10倍高いからおまえは男だと言われて。それが2009年ですよ、10年以上前。この間、10年くらいの間に4回彼女はそう言われて、言われるたびに1年競技活動禁止とか。あげくのはてにはホルモンバランスを保つための薬物を服用しなければならないなどの措置を受け入れなくてはいけなかった。これはドーピングです。ナチュラルな体の状態を変えて、男を女に変える。人工的な性転換です。

そういうのがもういやになっちゃって、「私はサッカーやります」と。サッカー選手になりますって、南アフリカリーグのプロテストを受けた。セメンヤは有名なケースですし、なんていうのかな、倫理的な色合いが強いケースです。でもセメンヤ以外にもいっぱいいるんです。性別未分化な器官を持つ体は、ホルモン・テストの結果で両性具有と判断されて、どちらかの性に決めないと競技できない。セメンヤは特に強く、オリンピックで2つメダルを取っています。世界選手権でもメダルを3つ取っています。彼女だけが突出してるけど、草の根までのアスリート含めればそういうケースはたくさんあります。

そのたくさんいる人たちがどういう競技で悩んでいるかというと、男女ともにやるような競技が多いんですよ。フィギュア、体操、アーティスティック・スイミングとか、なんとなく女性っぽい、あるいは女性性というのを競技の内部に取り込むことで採点や優劣が判断される競技よりも、男と女に均等に配分されている競技の選手が多い。こう考えると、身体というのは誰がいつどこでその特徴を決めるんだろうっていうのが、ぼくにはよくわからなくなってきてしまします。この本では、その点に触れられているんだけど、そこのポイントをもうちょっと追求できたら、いいのかな。ないものねだりかもしれませんけれども、問題の入り口が明確に書かれているぶん、その先の道程になにがあるのかを知りたいと思ったんです。

2つめはもう少し大きな点です。少し今の点にも関連するのだけど。これ、なんていうのかな、現象学的な本なんですよ、スポーツする身体の現象学。フェノメノロジーです。とくにメルロ=ポンティというフランスの実存哲学を代表する人の「身体図式」という概念を重視している本です。1章、2章はほぼまるまるメルロ=ポンティをベースに話をしている。この「身体図式」という四字熟語ですけど、これフランス語から英語に訳すとき2通りの言葉遣いがあります。Bodily schemaとCorporeal schemaです。後者のニュアンスは、肉体なんです。生のもの。意図や規律訓練によってなにか改変させられる前の体。Bodilyは特定の目的に向かって結果として現れる肉体、それを身体と呼んでいる。その「身体図式」とは、を自分の意思や筋肉や動きやそれに付随するスポーツ的な技芸を、全部こう、一定の枠の中に入れて図式化するということですよね。こういう動きしをて、こういう意図があるから、こう体を回す、動かす、という一連の流れを「図式」と記述しているんです。

メルロ=ポンティに関しては批判もいろいろあるけど、最大の批判者はフランツ・ファノンなんですよ。単純なんです。ファノン曰く、メルロ=ポンティは肌の黒い人間のことをわかっていないと言うんです。「身体図式」という概念が普遍的だと言っているけれども、それはあなたたたちヨーロッパ人が、肌の白い人たちでやってる話でしょと。身体というものの、要するに、下に置かれた、ディグレードされたサブヒューマンなものはどうなの、と。「身体図式」と言ったら人間として認められる体の人たちでしょ、黒人はインフラヒューマンだからそこで同じこと言われても困ります、ということです。山本さんも知ってるはず。第3章で、きちんと、ファノンのことを記述していますからね。それが不十分だと思う。なぜかというと、「身体図式」に発想を得て、ファノンは「人種的皮膚的図式」という言葉を使いながら黒人の体なぜ差別の対象になるのかということを考えているのですが、この「皮膚的」はEpidermalisationの訳ですが、より正確には皮膚化される、皮膚のようになるとういうことだと思います。

肌が黒い人、非白人、肌が白くない人たちというのは違う人種と言われるけれど、それは肌の表面が黒いということが現象として知覚されるから、というのが1つの理由ですよね。ファノンはさらに突っ込んで、肌の表面が黒いだけなはずなのに、そのネガティヴな意味が中まで浸透しているというのです。心臓まで黒いわけです。血まで黒いわけです。いろんな逸話がありますよね。植民地から来た人たちが血を流しているのを見て、「なんであの人たちの血は私と同じ赤なの」って言ったとか。もしくは、有名な話ですが、インペリアル・レザーっていうイギリスの石鹸会社の、黒人の赤ちゃんをその石鹸で洗ったら白くなって顔つきまで賢くなりましたみたいな、19世紀の広告。肌の表面がだんだん浸透していくっていう、そこがミソなんだよね。で、当然山本さんはそこを勉強して気づいているのだけど、具体的には129頁から130頁 なんですけれど、ここを素直に読むと、まるで人種化された「身体図式」の内側には、黒い肌の「皮膚的図式」を1枚はぐと、メルロ=ポンティの言ったような「身体図式」が隠れていると読めてしまうんです。でもファノンはそこがだめだって言ったんだよね。表の肌を、黒い肌をひん剥いたところで、そこから白人と同じ「身体図式」が出ることはない。ばっちり中まで従属化されている。それを受け入れないと我々は人間として生きられないような環境に置かれている。だから一皮剥いたらという発想は、人種を肌の色で判断したところで、人種化の権力というかえげつない力が終わっちゃってると考えることにつながってしまうのではないか。

のっけからめんどくさい話で恐縮だけど、そこが一番ひっかかったかな。

山本:小笠原さんの指摘は鋭いです。実際、第2章の「身体図式」と第3章のファノンの「皮膚的図式」の話は、僕のなかでつながらないまま提示してるんです。ファノンの「身体図式」への批判的読みを「データ革命」における「身体図式」の議論に導入出来ずにいるわけです。データとしてバラバラに分割された身体、いわば前-個体的なものとしてのデータにも人種化された「皮膚的図式」が読み込まれているかもしれない。つまり、採取されたデータそれ自体がすでに黒いのではないかと。そうした発想にいたってなかったんです。小笠原さんのご指摘で、ピンときました。前-個体性として情報やデータに分割されたものだって、皮膚の下にある黒としての従属化から免れないという考え方は重要です。

小笠原:この本はデジタルリマスターなので、既にリリースされたものをアップデートしてつなげてるので、2章と3章は別々の時期で書かれたのですね。この「身体図式」概念を追っていくと、まず2章読んでなるほど「身体図式」かと、で3章読むとこいつファノンのことちゃんと書いてんじゃんと、でもあれ? って突然ストンと道がなくなっちゃった感じなんですよね。でもね、すごくね、重要なポイントだと思うんですよ。

山本:次の研究に向けての大きな課題をいただきました。ちょうど昨日今日、ニュースやSNSのなかで、covid-19の細胞検査自体がすでに人種化されているということが批判的に議論されはじめました。身体や生体データ、細胞や免疫といった次元においても、人種が消えるわけではない。

小笠原:むしろ強くなっているという見方ができる。covid-19はなんというか、体に対するとても新しい視点を持たないといけないということをつきつけてる気がする。分子レベル、DNAレベルのね。スポーツ生理学や解剖学って、比較的早く90年代初期にはデンマークの研究所かなんかで、ケニアのカレンジン族の遺伝子には長距離遺伝子があるとかないとか言ってたでしょ。だからケニア人はなぜ速いのか、忠鉢信一さんが本書いたけど、結局それが理由かどうかはわからんかったでしょ。でもそう言われるとそうなんだって思うじゃないですか。でもなんでそれを長距離遺伝子と名付けちゃうのか。名付けの段階で人種を刷り込んでいるというか、前提にしているというか、こういうDNAはこういう塩基配列で、化学反応起こして特定の酸を分泌して、単位時間あたりにこれくらいでこう変化するからっていう前に、長距離遺伝子がが見つかりましたって言う。だからケニア人は速いのかなってなっちゃう。

それがヒザ下の長さとか見た目の筋肉とかじゃなくて、ナノミクロンよりもさらに小さいのが見える超微粒子顕微鏡がないと、それを名付ける時に前提となっている知のスキーマが成り立たないってなると、なんかこうね、末恐ろしいというか。それは実際目の前で活動する身体を制御する以上に我々のものの見方をも制御しちゃっていきているのですね。あとは、こういう話になるとなんで陸上がテーマになりやすいんだろうってのはあるよね、厚底シューズとかも含めて。先日大学の授業でセメンヤの話をしたら、アメリカ人スイマーのマイケル・フェルプスの話になってね。彼は筋肉中の乳酸を分解する酵素が、成人男性の平均の30倍近く出るんだってね。乳酸って絶対出るでしょ。乳酸はでるんだけど速攻で分解されちゃうんだそうです。

山本:乳酸の分解速度。つまり、疲れないんですね。

小笠原:そう。出さなくすることはできないけど、早く分解して違う酵素に変えて、おしっこや汗にして出す機能が優れているんだと。言われてみたら彼は強いじゃないですか。だって200mのフリー出た翌日に400mメドレーとかで金取るわけでしょ。すごい。でもそれは彼のアスリートの特質として認められている。じゃあなぜセメンヤは認められないのか。この話も全部数字化されたデータを見て、こういう話が成り立ってるわけですよ。だからこの本の射程のなかで議論をしている。そういう意味でこの本の意義は確実にあります。議論のプラットフォームになりうる。いきなり次の課題を出してしまったけれど。

山本:課題がでましたね。今年、もう一冊書かないといけませんね(笑)。

小笠原:僕からは以上です。

高原:つづきまして、岡崎さんにお話し頂ければと思います。

岡崎:山本さんのこの本は、とにかく面白かったです。僕の知らないこともいっぱいあったし、それから、小笠原さんが今、話して解析してくれたけれど、確かに「未消化」な部分もあるかもしれないです。でも、それを表出することの意味ということ、それを読み手が受け止める意味は十分にあると僕は思いました。

だからたぶんタスクとして色々なものがあるだろうけど、やはりこういう本だとか論文とか意見は、どんなものでもそうだけど、常に「継続的検討」が執筆者や読者の頭にあって、「思考・行動はプロセスだ」ということ。なんでもいいよということではないけど、考えていく過程とか材料というのが明確に位置づけられていて、小笠原さんが言ったような批評も当然でてきていいんじゃないかと思うのです。

今日僕は、自分のやってきたこともかねてこれをどう読んだかという話をしたい。で、さっき紹介にあったように、1980年ごろから、名古屋オリンピック招致に反対し(結果的にはソウルが招致した)、その後、愛知の管理主義教育に異議申し立てしたり、1983インターハイ、1994愛知国体、2005年愛知万博といったもの、スポーツイベントならびに「お祭り型の公共投資」に反対し、市民運動と学校教育に持ち込まれるそうしたイベントの洗脳行政に異議申し立てをしてきた。

そのとき、【高度産業社会批判社・自由すぽーつ研究所(The Insutitute of Sport & Liberty)】というのを立ち上げて、やってきました。その研究所で、ものを考えるときの指標を構築しながら動いてきたんですね。今回この山本さんの本を読ませてもらって、政治性を持った闘うアスリート、肌の問題も含めてですけど、いわゆるソーシャルな身体の話が出てきたでしょ。そのときにどういう風に考えたら良いか 自分なりに引きつけて考えてみようと。

自由すぽーつ研究所は3つの指標で、三次元の考え方をとってきた。常に、この3つの指標で考えて行動し考えてみようということでね。簡単に説明させてください。

三次元というのは、XYZの軸なのです。

1)まずX軸は、右翼VS左翼など、ヘゲモニー闘争です。正統性をバトルする。時に右翼対左翼、保守対革新もある。それは「流動的」なので固まっていない。ただ大文字の政治だけど ヘゲモニー闘争であり、「どちらの側につくか」という軸が必ずあるのだと。最近は、ラクラウがポピュリズムの論議の中で、右翼左翼っていうけど、人民と市民というけど、そんなに簡単じゃないよって話をしてますよね。「ポピュリズムは駄目だ」って一喝するけど、それほど単純に、左右にだって分けられない。抑圧ー被抑圧、この軸の視点は抜けられないだろうと思うわけです。

2)Yはソフトかハードかと最初は主張してました。テクノロジー選択です。トロプス(競争原理から協働原理へとシフトした運動ゲーム群。『みんなでトロプス!:敗者のないゲーム入門』影山・岡崎編 風媒社刊)もそうだけど、既成の運動用具は使わないとか、決められたコートサイズにこだわらないなどハードな利用でなく、ソフトな利用の仕方を考えるとね。

それから障害をもった人ももっていない人と一緒に楽しめるようにとか、テクノロジーの問題を重視しています。それは、一方でテクノロジーを社会制度の問題として、さらにサービス制度として考えるということです。サービスは向上すればいいのかと。それをどう私達が受け止めるかというは話にもなる。

イバン・イリイチは最初、自転車を最適なテクノロジーと例を出していました。風を受けながら移動することがいいし、新幹線では景色も遠景しか見えないし、味わえない。こうした、テクノロジーの問題を1つ軸に加えようと。

さらに、それはエコロジーの問題が大きく視野に入っていました。反原発もそうだし、温暖化もそうだけど、いわゆる「人間にとって最適な技術とはなにか?」ということを考えながらね。最適な技術と環境とはなにかということを問いたい。

3)それから最後にZ軸。これがいちばんやっかいだけど、産業的生活批判(アンプラギングUnplugging、産業的コンセントからプラグを抜く)という世界観みたいなものもあります。自由すぽーつ研究所の名前の前には「高度産業社会批判社」って会社名みたいな名前をつけています。つまり産業社会へ問題提起をしたいということもあって、ヴァナキュラーとかコンヴィヴィアルっていう考え方、それでもいいんですけど「人間が産業化される」ということ、山本さんの本の中でも、ビッグデータの問題とかDNAのことも含めて、科学テクノロジーが、効率だとか、合理性、競争性みたいな産業スキーム、そういうもので社会をつくっていくときには、ちょっと立ち止まって考えていこうと。しかも、工業地帯や都市化された中でも追求できないかという強い意志がある。

手厚いケアっていうのがありますよね。コロナ問題もそうだけど。病気になったときに保険制度がいいかどうか、という問題がでたときに「皆保険制度」「医療の投薬、薬剤投与」が増えてきているという、「薬漬け」になっている実態があったときに、健康になろうと思って、かえって不健康になるというような「逆生産性」だけど、「医療メネシス」で、それも1つの産業化です。だから諸手を挙げて医療サービスを充実させようという、国民皆保険やっちまえ、日本はいいよね! みたいな話は少し立ち止まって考えるべきじゃないかという問題意識で考えてきていたんです。

こうした、X・Y・Zの3つの軸をもって社会、教育、スポーツを考えてきたし、今回の2020東京オリパラもそうですけど、いろんな社会の中で起きていることを自分たちなりに考えて行動を決めていこうと。この3つは欠くべからざる不可分一体であって、どれかがあればいいって話ではないです。必ず3つの視点が必要。この3つの視点をなくすと、時代や多数派に流されやすくなる。

強弱はある。でもどれかを強調したら、強調しなかったものに目を向ける。大丈夫かと。三つを意識していこうと。

抽象的な話になったけど具体的にはコロナ問題でいくとこう考えるのです。安倍政権なり、いまの保守・自民、新自由主義的維新の会など、政権に影響してるひとたちが権力行使で、いろんなことやってる。つまりX軸で出てくるんです。黒田検察問題もそうだけど、私の「普通」に従えば、方法はともかくも、今の政権を倒さないといけないと。これはヘゲモニー闘争としては必要です。ただそのときにY軸としては、専門家権力はあるじゃないかということを考える。

そうすると今の政府主催の会議で感染症対策を論議している専門家たちが、「専門家だから良いのか?」を考えないといけない。そこにたとえば今回経済の専門家がはいったりする。経済の専門家がいることはいいのか? その専門家は、経済的な困窮だとか格差や差別をうみだしているものを考えているのか? それで解消されるのか。こうした専門家による判断の独占を批判しないといけないのではないか。自粛をしない店を批判するのは正しいのか。「専門家帝国主義」って言っていいだろうと。専門家もいろいろいる。

そして、そういいながら一方でこれだけコロナ対策の政策で息苦しいのはなぜかということ。これは日常性の問題なんですよ、日常性のなかにある「安心安全神話」ですよ。いわゆるその心性が確実に、社会に流されて浸透してきている。それをたっぷり受けている。だからまさに医療メネシスなんです医療化社会です。Z軸。今のコロナの問題を考える時に産業社会的にいえば健康じゃないといけないとか、そのために検査・PCR検査も必要だって、そういう議論がでてくる。それは過剰な医療サービスです。それによって「安心安全の産業化社会はゆきとどいてます」で、本当にそれでいいの? という視点で社会を捉える必要がある。

常に、視点を移動しながら、考えながらやっていく。検査することが本当にいいことなのだろうか。長い歴史のなかで死とか、身体ってなんだと考えるべきでしょ。小笠原さんの「身体ってなんだ」という指摘は、すごく示唆的だと思うけれど。ほんとうに「身体ってなんですか」ということが必ず問い返されてこないとX軸のバトルフィールドにも立てないし、テクノロジーで健康になるともいえないし、常に競争のなかの「充実感」ってなんだよ? って問い返すことも出来ないだろうというように考えてるわけですよね。

いろんな市民運動やささやかな抵抗活動をやりながら、ボクはいつも、「絶対に正しいこと」なんて自信はないから、及び腰はなわけです、そういう意味でいうと。そして、これは研究会で話したんだけども、もし影山健が今、生きていたらどうしただろう? と。彼だったらコロナ問題のこの時期に「公園でトロプスやろう!」って言ったと思いますね。

改めてスポーツ、ポスト・スポーツというときに、時代とどう関わるか、社会とどう関わるか。まさにポスト・スポーツの時代のポスト・スポーツ。この山本さんが綿密に書かれている、これをこれからどういうふうに、エリートスポーツやアスリートだけではなく、普通の生活の中にいる自分たちの問題として、身体を考え、スポーツをどうやっていくか、ということも同時に頭に置きながら進めていく必要があります。

具体的にマスクをするしない、三密を受け入れるかどうか といったところも、一つの局面としてポスト・スポーツを考える範疇にいれていいんじゃないかと思う。

自由すぽーつ研究所というのは、影山健と一緒に作った「アンチオリンピック研究会議AOC」というオリンピックに反対する団体と分けて作りました。理由は1つ。アンチって掲げると、ここはヘゲモニー闘争が出てくる。ヘゲモニー闘争をやりつつも、Y軸とZ軸を失わないということを意識して自由すぽーつ研究所というのを、メンバーはほぼ一緒だけど2つに分けたんです。

僕の中では80年代の名古屋オリンピック招致反対運動は、ここで山本さんがいう、ポスト・スポーツを試行錯誤してきたんだなということで、ある面すごく嬉しかった、読んでて。以上です。

高原:ありがとうございます。山本先生から、コメントを頂いても宜しいですか?

山本:その前に、「影山健」という固有名が共有されていないかもしれませんね。

高原:影山先生のお名前は、冒頭の著作紹介で少し出したのですが、岡崎さんから改めてご紹介頂けますか。

岡崎:1980年代くらいまでは「体育」社会学の一部としてスポーツ社会学が位置づけられていたんです。そのときに影山は都立大学にいて、1976年ごろに愛知教育大にきたんだけど、スポーツをもう少し市民レベルまでに広げなきゃいけない。市民スポーツはプロやアスリートのためにあるんじゃない! というのを主張していた。

で、具体的にスポーツと体育の研究をはじめましょう、っていうときに名古屋オリンピック招致が出てきた。影山の立ち位置はリベラル派で、大修館の『スポーツを考えるシリーズ1〜5巻』なんかも編纂していた。非常にリベラルな研究者だったけど、このオリンピック反対を主張し始めてから、どんどん過激(笑)になってしまった。『反オリンピック宣言』(風媒社、1981)はそのときできた。

世界的にスポーツ社会学の研究者では名前が知られていて、インターナショナルな研究大会でも座長をやったりして、いわゆる「業績」もあった。

ところが、オリンピック反対の市民運動を組織する中で、日本の体育スポーツ界では評価が難しかった。ボクは影山に影響をすごくを受けてスポーツ社会学を学ぶようになった。3年前に亡くなったけど、最後の本は、彼はアカデミズムのなかでの研究成果を「ふんっ」って感じで、専門家の閉鎖性を痛烈に批判していたし、こだわりがあった。本をちっとも書いてくれないので、自由すぽーつ研究所で、論文を選択して、『批判的スポーツ社会学の論理:その神話と犯罪性をつく』(ゆいぽおと、2017)を編んだのです。

山本:岡崎先生が若いころに、運動と一体になって書かれた『反オリンピック宣言』をかなり意識して、僕と小笠原さんは、東京2020に引き継いでみたいということで『反東京オリンピック宣言』を出しました。岡崎先生の研究やお仕事と、僕や小笠原さんの研究は繋がっているんです。

高原:なるほど。それでは、5分間休憩して、そのあと山本さんの方から逆に、岡崎さんが携わってきた「自由すぽーつ研究所」なり、『反オリンピック宣言』なり、「トロプス」の実践なりと、「ポスト・スポーツ」の概念がどのように重なったり、あるいは断絶・深化しているのかを整理して頂くのはいかがでしょうか。この40年間で身体やスポーツをめぐる環境や理論がどのような変化を遂げたのかもあわせてお話頂けたらと思います。

山本:いいと思いますよ。

高原:では5分間の休憩をとります。そのあいだに、質問をチャットで受け付けます。

(5分休憩)

高原:それでは、山本さんから岡崎さんへの応答お願いします。

山本:高原さんにうまく整理していただき、議論のポイントが見えてきました。僕の本には「ポスト・スポーツの時代」というタイトルがついているのですが、いろいろなツッコミが想定されます。本のなかで「ポストという概念は、単なる時期区分を意味するのではないよと書いてるのに、時代という時期区分を使ってるじゃないか」と。まず、その話からさせてください。ここには僕なりの大胆な仮説があります。「スポーツは、誕生したときからずっとポスト・スポーツの時代だった」という仮説です。18世紀、イギリスのエリートや貴族が作り出した制度や規範の表現として近代スポーツが生み出されたわけですが、それは誕生してから、ずっと批判にさらされつづけているのだという仮説が「ポスト・スポーツの時代」というタイトルには意図されています。さきほど、岡崎先生が仰ってくださった、名古屋のときの反オリンピックの運動も、ポスト・スポーツだったんじゃないかというように読んでいただいたのはうれしいです。

「ポスト」という概念は、最近のテクノロジーと結びついたスポーツを言い表わす、新しいものを表現する概念だというふうに読む人もいるんだけど、そこはよく読んでもらうとそうではなくて、「ポスト」とは、古い/新しいという考え方ではなく、むしろずっとスポーツを批評しつづけてきた人たちがいたり、批評してるとも思わずに近代スポーツを破壊し続けてきたアスリートがいるということを書くための概念でもある。近代スポーツの軌範を本人は破壊してるつもりもないのに、反近代スポーツを身体で演じるアスリートたちがいる。そういう系譜を紹介しながら、「ポスト・スポーツの時代」という大きな仮説を立てたわけです。

近年、起きているアスリートたちの運動、例えばキャパニックやラピノーといったアスリートたちのSNSを通じて拡がる運動や近代スポーツ批判も、可視化された形でスポーツが別のパラダイムに移行していることを証明している。ポスト・スポーツという批評的な身ぶりが、誰の目にもわかるようになってきたとも言える。

岡崎先生が先ほど仰ってくださった「ポスト・スポーツ時代のポストスポーツの実践」というのは、とても興味がわきます。影山先生であれば、こんな時こそ、公園に行ってトロプスするというのはいろいろな考え方へと広がります。ここにもポスト・スポーツの批評的な蠢きを感じるわけです。

昨日、岡崎先生がFBにポストされた記事で知ったのですが、マスクして体育の授業やりなさいと文科省は御触れを出すんです。場面場面に応じて、マスクとってやれ、こういう場面はつけろとかいろいろ体育にもマスクと自粛のような身ぶりが入り込んでくる。マスク問題と身体運動や体育という流れで言えば、小笠原さんが以前書かれた「独走論-独り走ること」(『未知の駅』vol.1)が再評価されている文脈もある。みんなでスポーツをしようとか、スポーツは世界をひとつにするという言い方が支配的になっているなかで、独り走ることが大事だと。コロナ時代のスポーツ論の始まりを感じる。みんなで、という掛け声ではなく独りで、というスポーツ論。接続ではなく、切断。このあたりにポスト・スポーツの実践のヒントがあるかもしれません。

マスクして走るというのは、どういうスポーツ実践なんだろうって思いますよね。ポスト・スポーツ時代のポスト・スポーツの実践は今後いろんな形でてくるだろうけど、マスクしてスポーツするのが日常になったり、3密を避けて、身体が離れたまま体育することになるとか、オンラインで体育の授業やるとかいろんなことが起きているのだけれども、このあたりをもっと岡崎先生にお聞きしたいです。

岡崎:最初、オンラインでこういうのやりませんかって機会を与えてくださったときに、こういう、zoomの良さもあるし、否定もしないけど、オンラインだと、論議が白熱しても、ボクが山本さんにつかみかかれないな(笑)と思ったわけです。

で、別の視点から話します。今は、コロナ問題は、身体の問題だと思うのです。で、みんな苛立ってるという感じがする。昔もいまもそうだけど、規律型の権力統制なり管理だとリアルなその場その場でのやりとりによってバトル形成されて、まあ、自由を勝ち取るみたいな形で、身体が解放されるっていうのがあっていい。

でも、ドゥルーズが1972年の『記号と事件』で、規律型・ディシプリン型と環境管理権力って指摘してましたよね。個人認証と位置情報の話があのときは出たと思うけど、あの時くらいから、権力の捉え方が少し変化したかな。

で、コロナ問題で日本が動き出したころ、なんかすごくね、なんていうのかな、体が分裂していくんですよ。環境型になったがゆえに内向き、閉じこもらされるような。健康にならなきゃいけないからじっとして不健康になるようにしなさいとね。

さっきのセメンヤの話もそうだけど自分の体を血液のホルモンの量で男性女性を判定するとか。体の中に視線が入っていく。いろんなものが。ドーピングが典型的だけど。

もう1つはそれに対してレジリエンス(しなやかな強さ、持続的頑張り)をすごく求めていませんか。身体にも精神にも。レジリエンスって、最初いい言葉だと思ってたけど、社会心理学系の人やカウンセラーの人が、レジリエンスを教育として学校にも入れてくるようになった。

高原:そのレジリエンスを日本語に訳して説明すると、どのような意味になりますか?

岡崎:厳しい場面での抵抗力。多少は悩みとか不安があっても、それをはねのけながら生きていける力みたいな。「しなやかな鋼(はがね)のような強さ」でもいいかもしれない。そういう身体が求められている。

管理主義教育批判と同時にボクらはトヨタ方式(トヨタ自動車工場のシステムと人間の労働、そしてレジスタンス)について考えていました。何かというと、適宜対応で無駄をなくすカンバン方式や、工場ラインで立ちながら、ボルトをはめながらも、1日8時間を耐えられる身体の管理方式です。そういったものを、露骨に資本家というかトヨタ会社の、労働者教育をつかさどっている人たちは要求し、彼らの重要なタスクになっていました。

従順な「粘り強い」肉体労働者。古典的だけどね。しかし、それが80年代後半にかけて、高度経済成長が完全に終わり始めてきた時にそれが減っていく(オートメ化、ロボットなどが入り、しかも、外国人労働者に請け負わせる)。で、その従順な労働者に求められているレジリエンスは、何かといったら,今で言うアクティブラーニング的なものです。主体的対話的な。

山本さんの本の中に、コミュ力(コミュニケーション能力)の話がでましたね。まさにこれ。レジリエンスに不可欠な1つだと言われている。目を見て話せとか。学校の国語の内容なんかは長文の物語の読み取りよりは、プレゼンテーションの仕方の学習が多くをしめている。昔は、長い物語をよんで、作者は何を考えているのだろうなどと、ああたらこうたら授業をしてたけど、いまは見学の結果や調べたものをポスターにしようとかパワポで作ろうという、コミュニケーションの力が重要で、しかも、それを数値化まではいかないけど経済化させる力が必要だという流れが出てきている。

そういう閉じこもっていく身体形成とレジリエンスみたいに、主体的に耐えていく、そういう身体みたいなものが両方ぶつかりあっているなあという気がしています。身体がいらだちますね、やっぱり。解放も、また開放もされない。

山本:規律型のスポーツのように、先輩後輩の関係であるとか監督のシゴキであるとか。つまり戦後のスポーツをつくりあげてきた道徳や規範を含んだ根性主義がありますよね。そこから、じゃあ自由になろうという議論が立ち上がってくる文脈がある。岡崎先生はそこを「自由スポーツ」というふうに提起されてきました。規律や管理からの脱出をスポーツのなかに生み出そうということです。

じゃあ、ポスト・スポーツへのパラダイムシフトのなかで重要となってくるのは、制御や管理がすべての生活環境へと全面化するという議論です。そのとき、自由ってほんとうに自由なのかという疑問も浮かんでくる。自由のように思えているけど、アスリートは完全に24時間制御されるようになる。

岡崎:管理主義教育の集団行動をファシズム的だと批判したり、上意下達と命令服従を想定してたけど、高校生や当事者と話したり、そこからドロップアウトした子たちと話をする、さらに、教員の同僚にそういう時代に子どもで、今現在、教員になってきてる人もいる。当時どうだったのって話をするわけですね。でやっぱりか、と思うけど、結構ね、嫌だったけど、やる以上は、前向きにとりくんでたって言うんですよ、彼らは。

だから「集団行動訓練なんて嫌でしょうがない」という物語を僕らは批判言説として欲しいけど、実際にディシプリンの規律型訓練を批判しながらも、実際に彼らに対しては環境型が入りこんでて、「真面目に取り組むことがよい」という心性まで形成されていくというのがあるんです。

僕は、論議すると、常に対案やオルタナティブを出せって言われてきた。でも対案って出た瞬間にもうそれは、規制対象、体制補完の枠組みに入るわけ。だから対案主義というのははっきりいってX軸では必要だけどY軸やZ軸では体制補完や延命機能でしかない場合がある。

だから、この『ポスト・スポーツの時代』が最後どうなっていくか 僕は「別になくていいんじゃないか」って言うんだけどね。そんなの自分で考えろよと、といって僕ははねかえす。

トロプスがそうだった。もう駄目だなと思ったのは学校教育に導入されたときだった。トロプスを提起して始めた頃は、学校のカリキュラムにはない。ところが 1980-90年頃に、「楽しい体育」って言い出したでしょ。そのとき、トロプスのゲームのノウハウだけ、「形式」が入ったんです。トロプスは、近現代スポーツの批判、具体的には競争原理、測定主義、根性論、公式ルール優先、非政治性などを批判していたんだけど、それが全部捨象されて学校に入っちゃうんですね。逆に体育嫌いだった子も、正統性のある運動領域に参入させられてしまう、そういう危険を目の当たりにした。

小笠原:それはその通りで、制御社会って外部がないので。規律化の状態だと自由が対立項としてどこかで生きてた。自由もまた別の規律なのだけど、なんとかそうじゃない自由を想定したいと思えた。でも制御社会では外部という概念が入ってくることは想定されない。そうなんですよね、きっと。ただじゃあ、なんだろう、もう、次の宿題の話になるけど、じゃあスポーツする身体って言ったときに、スポーツしない身体はどうなんだろう。スポーツする身体としない身体に分けるとすれば、それこそまさに制御社会の思うツボじゃないか。『がんばれ元気』でさ、堀口元気が走る電車の中の人の顔を一人一人見極める練習するじゃん。『ドカベン』の山田太郎だって通学の電車の中でずっとつま先立ち。元気はボクシング練習としてやってるけど、そういう目的論的な発想でやってたらただ鍛えてるって話にしかならない。でも意識してなくて、なんとなくそうやっちゃう癖の人っていると思う。コロナでスポーツできないから、だったらエレベーターじゃなくて階段使うとか二段飛びするって人いるでしょ。そういう身体ってスポーツする身体って名付けなくてもいいのかとか。それがまさに遊びとか日常性の中に溶け込んでいくということかもしれないし。あえてスポーツしているんだっていうこととか、そういう細かい話をしていかないと、外部のなさみたいなものを目の前にして、なんかあれもだめだなこれもだめだなって話にしかならない気がしてね。

山本:踏切での視覚トレーニングみたいなものは、いまではパッケージングされてる。ブンデスリーガのクラブのいくつかが採用しているトレーニング(フットボナウト)ですが、選手は、部屋に入れられて、そこで認知や判断を鍛え上げる特別な訓練をする。

近年、認知というのがスポーツ界で注目されています。認知と判断というのが、重要視されている。この能力が、切り離されて専門的にトレーニングされる仕組みができあがっている。それが本当にアーセナルやドルトムントのサッカーと結びついているのかはわからないところもあるけど。 制御社会の人間モデルや労働モデルみたいな人たちがヨーロッパサッカーにぞろぞろ出てきている。育成もそういう方向にある。メッシがみえている視野を人工的に訓練できる。小笠原さんの話でいうと、スポーツする身体っていうのは本当に一部の人間たちだけの世界に幽閉された人たちのことをいうのかなと。僕らがマスクつけるかつけないかで悩んで走ってるのとは違うのかな。

小笠原:違うの? 基準はなんなん? 1つは金だよね。で、もう1つは象徴的価値だよね。他にはなんだろう?

山本:その仕組みから降りていくという選択肢もあるのかな。こんなのスポーツじゃねえよって。イチローにはそういうところがあったんじゃないかな。

岡崎:ボクはスポーツの重要な問題は、商品として消費できるか、だと思う。社会のなかで消費するだけの価値があるかどうか。昔の話で恐縮だけど、床運動について話し合ってる時にスポーツ史研究のの権威、稲垣正浩さん、ちょうど日本の体育・スポーツ史で外せない人、「スポトロジー」っていう雑誌を編集していた。彼は体操が専門の先生。そのとき彼に「いまの床運動がどんどん高度化していったら最後はサーカスですよね」って僕は聞いたんですね。つまりサーカスっていうのは見世物ですよ。いまの床運動なんかも見せて金を取るようになるのかと。いわゆるプロフェッショナルという人間になるのかと。今、床運動というと、スポーツや体育の1つの領域だってなってる。でも、それは消費社会の中では、見世物としてのサーカースの範疇に入れた方がいいんじゃないかって論議をしたことがある。

1つの視点としては、山本さんの本読むと、アスリートたちは、すごいトレーニングしてますよね。それ見てたらやっぱりこれは、他の身体と差異化し、商品価値をつけながら生き続ける身体だなと思ったんです。

小笠原さんに聞きたいのは、セメンヤの話ですけど、スポーツにおける男女の区分の仕方も、今も、男女のどっちかに入れる、範疇分けするためにいろいろトラブルが起きてますよね。でも一緒にしちゃうっていうのはあり得ないのかなと。一緒の種目もあるわけで、まあ、混合ダブルスは、あれは、逆に男女の異質性をはっきりさせてるんだけど、人間の身体自体がボーダーレスになってきているんじゃないか。そうなってきてるときにスポーツの地図が変わってくるんじゃないかと思ったんです。

小笠原:なんというかな、いまね、オリンピック含めてさまざまなルールに則って競技しようとしたら決めないといけないですよね、ジェンダーを。ところがセメンヤのように自分の自覚してるジェンダーが通じない、裁判にしないといけないという、そこのラインが崩れるとは僕には思えない。今のままでいくとね。なぜなら男女混合を進めましょう、自覚されているジェンダーでやろうと言っても、いいよ、女子3人に男子3人ねとか、男女の区分けを消したところでやるというのは不可能ではないけど、種目とか競技の特性とか、細分化がされてしまうと思う。それがいいことなのかどうかわかんない。子どもサッカーもそうだけど、ごちゃごちゃですよね、練習のときは。でも試合になると区切る。練習のときはばらばらなのに、相手が女の子を3人しか出してなかったら、うちも3人にとか。平等じゃないからという理由で、うちもそうしようみたいになりますよね。

岡崎:だから消費が、スポーツという商品の消費が産業社会のなかで確立されたきに、ボーダーをとっぱらったほうが「売れる時代」になりつつあるのではないか。だって、将来的には男女で分けることに無理がある、だからルールが維持できるスポーツの業界は「男女別」を守るけど、山本さんがいってるようにどんどんデータベースで、人間というものを識別してスポーツへの投下エネルギーを増大させれば、男女別なんて面倒なだけで。ジェンダーを無視して平等という言い方が屈折してますけど。商品としてのサーカススポーツだと思うんですけどね。男も女も関係ないグローバルな知性的、つまり差別解消というような意味じゃなくてですけど。文化的にもなるんじゃないかなって気はするんです(金になるなら何でもあり的な)。

小笠原:それが本当に平等とかボーダレスになるには、例えば自分で性を変えられるようになるという条件も必要でしょう。1つの解決策が見えた先には常に矛盾が後追いで出てくる。それをドーピングというのかとか、性別の決定権と競技の公正性の関係とか。今までの話は、見る側の視点で話してるけど、やる側からすればすごくいびつで非対称だと思うんです。自由に男になる、女になる。それを見る側が認めることによって成立するのであれば、ある程度の平等性を担保できる場は作れると思うけど、じゃあそれが売れるか、売れたとしても売れた理由が、僕はなんかいやらしい話になる気がする。

岡崎:ボクは小笠原さんがいうように、ポジティブな平等性をふっとんばすんじゃないか。金になればいいっていう。なぜかというと僕はたとえば、スポーツをやる人間の中で、自分で楽しむ程度のスキルでいい、楽しめればいい。「今日は疲れたからやめておこう」とか、そういう適当なスポーツとの向き合い方と、動体視力を鍛えていく話は分断されていて、後者は、やっぱり、売れるか売れないかっていうことが、この人権とか平等性とか、機会均等みたいなものを、ふっとばすんじゃないか。スポーツ商品は別枠でやりますと。サーカス化、プロレス化だと。そういうものに、なるんじゃないかっていう気がする。

山本:僕が本のなかでサイバスロンを扱った理由はそこにあります。スポーツって、身体のサイズであるとか、機能であるとか。まあ、いろんな条件や有限性があるけど、サイバスロンだと、体は動かないけど神経回路と結びつけてアバターが動くわけです。そこまでもをスポーツとして考えたい。

ボーダレス化ということで言えば、サイバスロンを考えることは重要になります。身体を通じて差異化されていくものをとっぱらってしまう。e-スポーツもそうです。こういう新しいスポーツが一方ででてきていて、そこにはまた商品化とは別の回路がでてきている。スポーツをどう享受するのかっていう意味では、可能性が拡がっています。

他方で、サイバスロンやe-スポーツで使われる能力、認知や判断速度などをリアルスポーツの側も追求しはじめている。だから、前-個体性が、これからのスポーツの主戦場になると思っています。そこをめぐって競技も発展していくだろうし、資本主義もそこに新たな狩場を見つけている。データサイエンスやテック産業も、この前-個体性の領野をますます開拓していくようになるだろうし。ゲーム産業もそこにはいってる。

いろんな人が、例えば身体の能力がそれほど発達していないとしても、スポーツができるようになって、さらに世界レベルで戦えるという無限の可能性がでてきている。

岡崎:いつも僕は、楽しさとか開放感とかそういったものは、最後には、人それぞれが どういうふうにそれを感じるかって話になるのかなって気がする。さっきいったように、この本でもサイバスロンが出てくるんだけど、たとえばそれを見せることによって、興奮して面白いという人がどれくらいて、参加して、観客を動員して、どれだけ採算がとれるのかとか、そういうふうに 資本といっていいかわからないけど産業社会ってそういう、スポーツの競争原理によって何を生み出すかといつも問われている。現代社会では、費用対効果を産み出しているから、あらかじめ競争して無駄になるのははなからやらない。そこをスポーツって、サーカス化しやすい、ものなんだなっていうき気すごくする。

今、e-スポーツなんか子どもたちは興味があるし、おもしろいから、家で、テレビゲームだとか、PCゲームとかネトゲーなんかやるわけでしょ。そうするとクレームが親からいっぱいくるのだけど子どもたちは「e-スポーツの選手は1日8時間練習してる」とかいうわけじゃないですか。ボクはe-スポーツでお金が取れる選手になれるのは何千人に一人だよっていうんだけど。星飛雄馬が長島を見て素振りやってたような心性があるとなると、やっぱりスポーツを商品化していくことにもっとしたたかに、社会が動く気がしている。

山本:商品化の話ですが、僕らが見てきたスポーツって、例えば黒人アスリートたちの身体美であるとか、とてつもない「身体能力」だっていわれるような神話化されるものの売り買いでもあるわけです。それは表象やイメージとして理解されるようなスポーツ消費と生産の関係なんだけど、いまスポーツ産業はそこから重点を移動させている。グローバルなテック企業がどんどんスポーツに参入していて、スポーツのパフォーマンスや生体データを売り買いしはじめているわけです。だからナイキも、以前はマイケル・ジョーダンのイメージをブランド化して、グローバルブランドになったわけだけど、いまは、世界中のランナーのシューズをばらまいて、そこからビッグデータを集積している。ビッグデータから、新商品やスポーツ商品のテクノロジーを作り出している。

市民ランナーや消費者は、新しいシューズに使われているデータやテクノロジーに適応させて走り方変えたりとかするようになっている。本来、無数の走り方があったはずなのに、厚底シューズのように、前のめりに走るためのシューズを世界中の市民ランナーが履くと、キプチョゲのような走り方になる。無数にあるはずの走り方も膨大なデータからはじき出された最適とされる走り方に適応させられていく。これがいちばん正しい走り方で、効率がいいんだと。消費というのは、市民ランナーの走り方や走る効率や疲労、自己のマラソンタイムへの欲望と結びついているんです。

小笠原:当然そういう厚底ブームに対するアンチというか、バックラッシュというか、そういうのをかつては生んできたかもしれないけれども、さっきの話しに戻ると、制御社会だからそういうことにはならないということになるよね。いろいろ思うけど厚底でいいじゃないかっていうところで落ち着く、納得してしまう。その根拠がデータだとという解釈でいいのかな。

山本:近年のスポーツ資本主義って、「モチベーション」を売り買いするところに向かっているように思います。もっと速く走りたい、自分なりのベストタイムを出したい、もっとスタミナを温存したり、脚の疲労をおさえて楽に走れたら、自分のベストに近づくというように。タイムや爽快感や人生を生きていく意味や「生きがい」にまでスポーツ消費が食い込んでいます。筋トレもそう。そうやってモチベーションという形で呼びかけられて、欲望が開拓されている。

岡崎:人間ってね、なんで早く走りたいのか、ホームラン打ちたいのか、最初に戻るけど、そういう素朴な疑問がアンチオリンピックのときは基本にあった。それは「当たり前ではない」と。これは経済・社会思想家の水田洋さんに質問したんだよね。資本主義を理解するには、そして、文化を理解するには、競争の問題ってすごく重要なのに、やってないじゃない経済学者がきちんと。

それはとてつもない話なんだって、水田さんも言ってた。だから僕は山本さんの本を読ませてもらって、人間がここまでね、データを駆使してビッグデータを取られることがわかっていても、厚底ブームで走りたくなるのはなんだろうか。単なる心理操作だけじゃない、人間の深いところに入りこまないとむずかしい。

だから「オリンピックに色々問題はあるけど、やっぱやったほうがいいよね」と、みんななんで言えるのかと。まあ、ボク自身サッカーで、興奮しちゃうんでね、観てて。ヨーロッパサッカーだけど。だから古いけどペレなんかを観てた時、本当にすごいと思ったわけです。練習して真似するけどなかなできない(当たり前だけど)。そこが人間の持つ、向上心だったり、時代を進めていく1つのモチベーションだろうけど。それがなぜできるのだろうか。ここまでしてなぜやるかっていう。根本的な疑問はなくならない。

高原:ちょっと司会ながら首を突っ込んでお伺いしたいのですが、いま岡崎さんがおっしゃった資本主義を駆動していくような欲望とスポーツをすることで自由や解放を求める「欲求」みたいなものはどのように節合されるのでしょうか? 小笠原さんが冒頭で批判されたように、スポーツは身体の主体化を一方の極に置きながら、もう一方では中井正一が言っていたように、自由のためにやるという解放の側面が反対極にありますよね。しかし、資本や「スポーツ界」が一人一人に働きかけて促していく欲望の成就とスポーツをすることで感じられる(かも知れない)自由や解放の心地よさがいつの間にか混同されて、気がついたら楽しさとか嬉しさみたいなものを追い求めて始めたスポーツが、主体化の極の方に持って行かれてしまうことは多々あると思うのです。

そして、これが相応しい例なのかは分からないですが、競泳の池江璃花子選手が、白血病と診断される前から、海外遠征合宿の頃から、約1ヶ月ずっと不調を感じていたと言われています(https://www.fnn.jp/articles/-/2007)。そのカラダの異和感や不調にはコーチも気づいていて、本人も自覚していたのにも関わらず、おそらくデータにはっきりと現れていなかったんですかね、ずっと練習し続けていたという状況がありました。そして、早期帰国しないとすまないぐらいのところまでカラダが悲鳴をあげて、ようやく「病気」になれた(これは非常に語弊がある言い方ですが)そのような過酷な環境があるわけです。金メダルとか世界新とかの欲望のむこうか手前に。

そのとき、池江さんの「欲望」は、自由や解放からもっとも遠いところに向かってしまっているのは間違いない。でも、データや欲望の対象であるメダルはなんの「責任」を取りません。なにも語ることはない、できない。ただ、彼女のカラダを最後に守ったのは、アスリートの身体をずっと管理・制御しているデータや試合メニューではなくて、幼少時から磨いてきたカラダへの感覚とかある種の「身体知」みたいなものだったと、外からは思えます。そこに大変不幸な形ではあるけれども、ギリギリのところで(近代スポーツに抗うという意味の)「ポスト・スポーツの身体」が透けて見えたと考えられるのかなと思ったのですが、山本さんは「アスリートの身体」を取り巻くこのような状況をどうお考えですか?

山本:トップアスリートたちが近年、科学トレーニングとかデータ分析を重視しています。それはまるで「身体の民主化」だって思ってる節もある。シゴキから逃れたスポーツ、ちゃんとデータや科学的な手法に従ったスポーツの仕方、トレーニングの仕方が大事だと思っているんです。

シゴキや根性の時代は古くて、その時代よりも自分たちは自由にスポーツやってるって思っている。最近、youtubeでアスリートたちがいっぱい喋るじゃない。選手たちが言ってるんですよ。「昔より科学的だからいいよね」って。それが自由なスポーツのやり方だっていう意味で。

でも高原さんが言ったように、本人の思う方向とは違うものとしてもとらえられてしまうわけじゃない。僕は毎日走ってるけど、いま時計をつけて走るのやめたんですよ。小笠原さんはどうですか?

小笠原:おれ時計なくしたんだけど、それ以来つけてないんだけど、いいよ、なしで。iPhoneもなしで、水だけランニング・ポーチに入れて走ってる。

山本:僕ら2人くらいですよ、たぶん時計つけてないやつ。

(一同笑い)

小笠原:でも大迫くんはマラソンで一番大事なのは根性だって言ってたよ(笑)。「根性ですね」って、ナイキのオレゴン・プロジェクトの超エリートランナーがそう言ってた。

岡崎:僕もどっかで読んだのかな。レジリエンスっていうのは西洋風の言葉。あるいは、ネガティブ・ケイパビリティもそうだけど、だから変な話、スポーツの世界って最後、根性で落ち着くこともあるだってことは体験的に分かる。自分がスポーツをやってきて思う。だって、山本さんや小笠原さんも「根性なし」でやってきたわけじゃないでしょ(笑)。ボクなんか、ハーフタイム終わって、ああ、後半かよって。また、フィールドに戻るのは根性しかなかった(笑)。

小笠原:わりと求めますね、僕は。

岡崎:力技を感じるんですよね、山本さんのこの本。だから聴きたい、今後期待し、お願いしたいのはやっぱり、今回深く触れていない、生権力とか統治性の問題を展開して欲しい。中身としてはおそれおおいんだけど、生権力の問題っていうものの奥深くて、なんというか、小笠原さんが翻訳された『統治性』だったっけ。あそこでも「新地域主義が グローバル化の新しい統治対応である」というのがありましたよね。

ああいうのをみてるとボクはこう、なんと言うか、地域主義に「新」をつける、自由主義もそうだけど、「新」をつけることによって良くなることはない。オルタナティブスポーツもそうだったんだけど、それなりに脱皮していくんだけど、なんか中身は変わってないどころか、変わらないといけないところが残ってしまうような気がします。

スポーツで残るのは勝利へのモチベーションそれは根性をささえるんですよ。勉強もみんなそう一番大事なのはやる気なんですよ。やる気は興味や好奇心に触発させられるんだけど、それがなければ疲弊するだけ。そのあたり、ここは関係者だから言っちゃうと(笑)、根性大事なんて言うのは古いといってもね、まとわりついてくるんですよ、絶対。そこは自覚したほうがいいと思っていろんな人にささやく。

小笠原:根性あるやつって、言わなくてもある。根性って言葉がネガティブでもポジティブでも価値を持ってコミュニケートされるときって、必ず根性ないやつがいる前提。根性座ってるやつらの中では言わないですよ。中産階級の子どもしかいない規律正しい学校に校則ないのと一緒。廊下にバイク入ってきたりトイレでセックスしたりしないですから、そういう高校の生徒は。それと高原くんが言った動機ですね、モチベーション。自由と同じステージで論じることができるとすれば、社会史を見るとわかるんじゃないかな。スポーツが自由だっていうのは、工場や炭鉱で働かないでいい状態、労働ではなく体が使えるっていうことでしょう。「〜への自由」というより、「〜からの自由」の意味合いが強ったと思う。

高原:それで思い出したのですが、山本さんが本でも触れているNetflixのドキュメンタリー「マラドーナ・イン・メキシコ」で、メキシコ二部リーグの監督を引き受けたマラドーナが、初めての試合に臨んだときに選手を送り出すときの言葉がすごく印象的でした。マラドーナはそのとき「サッカーをしてこい」と言ったんですね。もちろんマラドーナはあんなキャラですから、他の試合のときには「ぶっ潰してこい」とか「俺たちが勝つんだ」みたいに発破をかけることが多いのですが、初めての試合でかけた言葉はそういう深みのある言葉だった。「サッカーをしてこい」って、どういうことか本当に難しい。それは単純に相手よりも多く点を取るとか、勝つとか、あるいはちょっと流行った言葉でいうと「自分たちのサッカーをする」とか、そういうことでは全くないですよね。そういうある意味で裸のままの言葉が何気なくマラドーナからすれば自分の子どもか孫ぐらいの選手たちに投げかけられた。あくまでピッチの上でするのは「サッカー」というゲーム/競技なんだぞ! と示したのは、さすがアステカが生んだ「神の子」と感動していました。そして、もしかしたらここに「ポスト・スポーツ」の一つのありかや方向性が眠っているように感じるのです。スポーツの根底にあるのは、「サッカーをする」というような生のままで、そのままでは到底どう答えていいのか分からない問いを、でも本気で、他者と共に突き詰めていくときの楽しさや想像力、試行錯誤だと思うんです。そのときに見えてくる世界、可視化されるものはデータとして集積できるのか。あれ、つい司会なのに熱くなって喋り過ぎましたね(笑)

それでは、皆さまからの質問を受け付けたいと思います。

竹崎:すみません。議論が熱すぎて、どなたも質問を躊躇されているようなので、私から質問させていただきます。学習院大学などで非常勤講師をやっている竹﨑一真です。私の質問は、小笠原さんが一番最初に投げかけた「身体とは何か」につながる問題です。小笠原さんは、山本さんの論では「身体」という言葉に少し無自覚だったんじゃないかという指摘をしていました。

山本:そんなひどいこといってない(笑)。

竹﨑:すみません(笑)。質問に戻ります。私も身体についての研究している端くれなんですが、そこで自分自身も「身体」という言葉に無自覚であったと思うだけでなく、そこに加えて、「身体」と「主体」との関係についても無自覚だったなと気づかされました。「身体」と「主体」っていう言葉はどのように区別すべきなんだろうと。例えばですが、「規律身体化された身体」「規律訓練化された身体」といったとき、ここにはどういう差異があるのか。 それか、差異があるというよりも、「身体」について論じていると、身体(肉体?)の現象に注目しているという前提があるため、「身体」を使いたくなるだけなのか。あるいは上位概念と下位概念という違いなのか。この点は、これまでスポーツ社会学を専門とする人々、あるいは「身体」に関する研究をしている人々は無自覚であった気がします。何かご意見があればお願いします。

山本:主体と身体については切り分けて考えているつもりなんだけど。

竹崎:これは例え話です。

山本:主体っていうのは、空間や社会のなかでの位置取りなんじゃないのかな。

竹崎:もうちょっと説明してもらってもいいですか。

小笠原:ちょっとその前に大事な言葉があって、この本にはね、「前ー個体性」ですよ、「プレ」ね、前。個体になる前のスポーツ。個体になる前の身体認識。この個体は、さらにその後に来る主体の前ですよね。個体はいるじゃん、個人て言ってもいいけど。個人/個体。それが呼ばれて飛び出て振り返って主体になるんでしょって。...市田さん(zoomから)いなくなっちまったな(笑)。喋らせると長くなるだろうからいいんだけど(笑)、個人/個体っていうのが「ある」というと実在的な対象があるってことになっちゃうけど、「ある」でいいよとりあえず。「ある」。この「ある」ということの論拠が身体なんじゃないか。それくらい乱暴に考えていいと思う。それがどうなると主体になるのか、主体になったら個人/個体は消えるのか。消えない。なぜなら身体は残っているから。残骸として、そこに主体の残滓としての身体が残っている。「問題なのは身体だ」ですね。それぞれの言葉のつながりに齟齬はきたさないんじゃないかな。じゃあ主体っていうのはどう考えるのか。それは機能であり、地図の上における位置取りであり、もっといえば行為をしたことによって事後的にあいつはだれだれだったんだっとわかるものであり。そのあたりの議論がこの本では別に固定はされていないと思う。開かれているよね、よく言えばね。悪く言えば「未消化」? 議論は開かれております。

高原:他に、一つ質問が来てます。先程から話題に出てくる「独走論」とはなんですか? 小笠原さん、ご説明お願いしてもいいですか。

小笠原:独走論ですか。さぶ(イベントの速記を担当している編集者・諫山三武のこと)、早くオンラインで公開してね。それは独り走ることですよ。僕は高校時代長距離ランナーだったんです。いまもジョギングしてるんですけど、誰かに見られたいとか誰かと一緒に走りたいとか、スポットライトの下で走りたいとかはまったく思わないんです。むしろそういうことを避けるために走るんだけど、そのうち避けているということすら忘れてしまうということです。競技者だったときは意識しましたよ、記録も順位も。でも走っている最中そんなこと忘れちゃうことがあるんですよ。いまはもっとそう。記録も順位も関係ないですから。

これを書いたのは10年近く前だし、なんかさぶがジン(zine:少部数の自費出版本のこと)を作るからというので書いたんですけど。当時うちのゼミ生がね、有名な若い社会学者をゼミに呼びたがっていたんですよ。タイムリーなタイトルのタイムリーな本を書いた人でした。彼は彼の師匠でもあるもっと有名な社会学者から背中を押されて、それこそ未消化の本を出して、すごく有名になったんです。有名になったので、先生呼んでくれってことで、同僚の塚原東吾さんと一緒に呼びました。そのときに、「自分はこんなにスポットライトが当たるとは思わなかった、とまどってる、でも書いた本には責任があるから答えます」ってな感じで、質問にまともに向き合ってくれなかった。特に厳しい批判的な事柄については逃げてばっかりで答えになっていなかったわけです。それを見てて、口ではああ言ってるけど有名になって嬉しいんだな、スポットライトが当たって嬉しいんだろうなと思ったんですね。

彼の師匠もかつて、「観客のいないグラウンドを独走するランナーの孤独を味わった」とかなんとか書いてるんです。明らかに否定的な意味で。注目してもらえない不満です。ずるいなと思ったんですよ。孤独のふりしてメジャー志向。だったら読んで下さい、吟味して下さいって言えばいいのに。人の評価や視線が、マイナーな存在であるときは気になってるのに、いざ注目されると気にしてないふりをするんだけど、さらに気になって仕方ないというか。でもこの「ランナーの孤独」はいいもの、気持ちいいものなんです。僕は他者を前提として走らない。走ってるときって他者なき世界という架空の状態に自分を置けるんですよ、僕の場合。

山本:一旦、人称を外してしまうというか。

小笠原:他者からのね。その他者からの認証を受けた自分自身の認証すらね。スキーしてるときもそれに近い。何人かで同じゲレンデを滑ってるとしても、夢中で滑ってるとどんどん独りになれる。登山をするゼミの卒業生が言ってました。冬山に1人で行って、ホワイトアウトで真っ白で15m先に他の登山者がいたとしても見えない。見えない状態で、そのときにすごくハイになるんだそうです。この雪ぜんぶ僕のものだ、このスロープ全部僕のものだ、この先にある、唐松岳でもなんでもいいけど、そこまでの世界は全部僕のものなんだって思うときが一番気持ちいいけど、怖い。冬山で死ぬ人ってそう。全部行けちゃうって思って死んじゃう。全部僕のものとは言え、所有とか独占とはちがって、むしろその真逆です。手に入れるのではなく一部になる感覚だと思います。邪魔されずに溶け込む。溶け込み過ぎたら個体の終わりだから、エロスとタナトスじゃないですけど、なんていうのかな、他人とのつながりとか絆とか連帯とか脱ぎ捨てる感じ。singularityでしょうか。

高原:最後に、山本さんから今日小笠原さんや岡崎さんから出された「宿題」への答えの方向性についてコメントを頂けたらと思います。

山本:ポスト・スポーツでは、個体性がバラバラにされていくわけです。いったんバラバラになったものが、なんらかの別の「主体化へのプロセス」のなかで、何か別のものを伴って次の主体位置へと向かっていく。主体とは、あくまで主体化のプロセスのことなんです。大草原でもいい。雪でもいいし。他者やテクノロジーでもいい。そうしたものを含みこんだり、それらと接続しながら、それまでとは違うスポーツの身体になるっていうプロセスを考えることが大事だと思います。

隙間が生まれている、可視化されていると思うんですよ。個体の前と次の主体化までの間の隙間。小笠原さんの考え方を借りると「タイムラグ」かもしれない。そうした隙間みたいなところを僕らはどう扱うのか。それを僕らはこれから「身体らしきもの」と呼ぶのか、新たな個体と呼ぶのか...。バラバラな前-個体性の主体化へのプロセスに介入したいわけです。そこを考えたいんです。

それは近年スポーツで起きている社会運動の場面では出てきている。ラピノーやキャパニックのように、情報やイメージとしてとしての断片、あるいは情動のようなもの。それが、SNSを駆け巡って、「ソーシャルなアスリート」っていう形で再構成される。そうした主体化のプロセスもあるから、単純にデータ化されてバラバラになっていてしまうという前-個体性の領野は、否定的にとらえず、そこに次のスポーツの主体化への道程があるんじゃないかっていうことを考えてみたいとういうのが、この本の後半部分のテーマでした。

小笠原:ありがとうございます。これは本のプロモーションもかねていますので。明日以降活字にしてみんなにアクセスできるようにしますが、この本の書評ということで文章を書いてnoteの記事の巻末にのせるのでそれを紹介します。

岡崎:今日楽しかったです。小笠原さんもそうだし、山本さんもそうなんだけど、今までよく存じ上げてはいるけれど話をきちんと聞いたことないんですよね。『セルティック・ファンダム』が、僕の小笠原さんデビューですけど。山本さんの本はタスクがいっぱいはいってるというか課題をつきつけられてる気がして、嬉しい本ができたなと思います。参加させてもらって感謝の一言です。ありがとうございます。

ゲットー脱出宣言―

山本敦久『ポスト・スポーツの時代』(岩波書店、2020年)に寄せて

スポーツはゲットーでした。ゲットーという場所そのものでもあり、またみずから内に閉じ込もる存在でもありました。壁を作ってそのミクロコスモスの中で延命を図ってきたのです。残念ながらまだそうしなければ生きられないスポーツと、スポーツする身体と、スポーツの知識を操る人たちが「ムラ」を作り、利害保全の共同体として頑迷に存在することは否定できません。

しかし、山本敦久によるこのスポーツにまつわる身体の現象学は、ついにゲットーからの離脱とゲットーの破壊をともに試みようとするアカデミックな営みの到来を宣言しています。

ゲットーは強いられたものでもありました。ゲットーに閉じこもるにはそれなりの理由があったのです。「体育会的」、「脳みそが筋肉」、「スポーツバカ」。こういった侮蔑と差別の語彙による囲い込みは、日本の近代に限ったことではなく、例えば休日に美術館に行ったり、左派リベラルの「ガーディアン」紙を読んだり、グレン・グールドを聴いたりしているイングランドサッカー・プレミア・リーグの選手などは、まさにその日常的な趣味や行為が新聞の見出しになることもあったんです。「サッカー選手が?!」、という揶揄です。それに対してゲットーの中から、スポーツは「経験したことがないとわからん」、「あいつらは現場を知らん」、「頭でっかちのもやしっ子め」という反撃を加えることによって、内への求心力を高めて外からやってくる(と思いこんでいる)被害への妄想を掻き立ててきたのです。

それがひがみややっかみや、侮蔑や差別といった現象に終始するのではなく、心と身体、または大脳と肉体の二元論が、西欧において司るものと服従するものとを厳密に分ける思考を確立して以来の知性の問題だと、「足から見た世界」を記して喝破したのは山口昌男でした。身体と肉体は、山口昌男の言葉を使うなら「表現媒体」であることを許されてこなかったのです。せいぜい「体が心を支配するのか、心が体を支配するのか」という堂々めぐりの古典的問いを発することができる程度だったのです。だからスポーツはその反動として、「体で覚えろ」という、大脳中心主義の単純な転倒にすがらざるを得ませんでした。大脳もまた体の一部であることは、見て見ない振りを続けてきたのです。その転倒は転倒ではないよ、結局主従関係は残ってしまうのだから、別の考え方が必要だよと山口昌男は書いたのです。それが1982年のことでした。

それから40年近い歳月の間、私たちはスポーツする身体をどのように認識することができるのか、またそうやって認識されうる身体とはいったいどんなものなのかを明らかにしてくれる導き手を待ち望んできました。いくつかのヒントを経験することもできました。一つは、「自然な身体」や「人間学的な思考」を回復しようという運動です。また脱西洋的な身体を回復しようという運動もありました。そしてついには、身体とは「親からもらったこの体」ではないということを知るに至ったのです。障がいを持つ部位を補助する以上の能力を高める器具の開発と実用、ワクチンに始まる免疫機能の人工的な上昇を促す医療的措置は、そのままドーピングへとつながります。日本の海岸線と同じく、人の手が入っていない身体などもはや不可能なのです。そして、実はそれでいいのだと私たちは教えられてきたのです。

そうして高められた運動能力を備える身体を、『ポスト・スポーツの時代』は一切否定しません。むしろそれを、「ポスト・スポーツの身体」の一つとして定位し直そうとするのです。ところが、その身体がいったいどのようなものなのか理解し把握するのは心ではなく、同時にまた体自体も自らの動作の統合性を十全に追うことはできない。そのような身体の動き、機能、様態は、技術革新によって可能になった種々のデータの集積によってのみ輪郭を顕にされるしかないのです。これが、スポーツする身体が「データ化された身体」だと形容される理由です(58頁)。

このようにまとめてしまうと、西欧近代的な心身二元論をテクノロジーの助けを借りて克服した、という物語が出来上がってしまいそうです。テクノロジー主義やテクノロジー先導論、これらは否定的なレッテルに聞こえることもありますが、『ポスト・スポーツの時代』はなにか見たことも聞いたこともないものが発明されスポーツ界を根源的にひっくり返してしまった、とは言っていません。すでに実現されていたこと、「出来事」として私たちが知っていること、記憶されていることを、テクノロジーが別の文法で見せてくれているだけなのだというのです。「ホーク・アイ」がなければわからないということでも、GPSがなければ読み取れないということでも、超スロー8Kカメラがなければ理解できないということでもありません。テクノロジー装置を通して知覚できるスポーツ行為は、「もうすでにそこで起きている」のであり、いわばもう「知っていること」を翻訳してくれていると言ってもいいのでしょう。

私たちはすでに、スポーツするということが心と体の主従関係とは関係のない行為であり、その行為体の主意性とは関係のない意味を作り出しているということを、例えば1968年のジョン・カーロスとトミー・スミスと、そしてピーター・ノーマンによって「知らされて」いるのです。特定のスポーツの効果として生じる行為とそれが解釈される意味は、行為体としてのアスリートにも、それを読み取るアスリート以外の誰か(私たち)にも専有されるものではない。そしてコリン・キャパニックもミーガン・ラピノーも1968年の「出来事」をアップデートさせました。こうしたアスリートたちは、「多様な身体のあり方が多様な差異を持ったまま社会を構成できるのだという可能性」を現勢化させていると、『ポスト・スポーツの時代』は指摘しています。

プレーする身体をまるで地図上に配置するかのごとく社会の内部に位置を開くことを、デジタル・ネットワークの環境はプレーとほぼ同時に可能にします。この時身体は「ポスト・スポーツの身体」となります。監視と制御との緊張関係を保ちながら、スポーツする身体は隠しようのない「いま」を表現するからです。その刹那では、意図と意思が身体を統制したり、身体が理想形を目指す過程を物理的に担保することができません。近代スポーツはできるだけ理想的な身体動作へと近づき、ある瞬間に意図や意思とは別に体が勝手にやってしまう、意図と意思の閾値を超える瞬間を目指してきました。閾値の向こう側にこそ、スポーツのスポーツたる論拠がありました。その論拠を言葉で表現できないことこそが、スポーツを特異な領域とし、その特異性がスポーツのゲットー化に一役も二役も買ってきたのです。

山口昌男は身体が「表現媒体」になることを許されなかったと書いていました。今やわたしたちは、スポーツはその中心性を担う身体に「表現媒体」であることを自ら許さなかったと言うことができます。これは知識の中で身体が置かれていた位置がこれまでとは異なる意味を与えられているということで、身体の認識論的な切断であると同時に、別の認識の仕方への転回を促すことでもあるでしょう。何を認識するかでどのように認識するかが決まり、どのように認識するかで何を認識するかが決まる。対象を放棄しない限り(そして放棄することは全く可能なのですが)、切断は即転回へと転移するのです。

言葉では言い表せないとか、非言語的表現とか、いろいろな言いようはあるでしょうが、問題は、それらの言いようが全て言葉で言い表されているということです。認識論とは結局、見方を変えれば違って見える、この見えるもの(知識)と見方(方法)とを言葉にして考えることなのですから、それを考え続ける限りゲットーに戻ることは不可能です。ゲットーを脱出するということは、不可逆的な営為なのです。『ポスト・スポーツの時代』を、この不可逆性という波に乗らんとする高らかな宣言として、「セルフ村八分宣言」として、歓迎したいと思います。

出版おめでとう。

2020年5月23日小笠原博毅

いいなと思ったら応援しよう!