体験とは (1)

この文章は2021年8月2日に書いたものであるらしい。書いた当時の記憶はあんまりないし、正直言ってなにを書いたのかもあんまり憶えていない。まだ読み返してみてもいない。けれど、必要があって、この文章を2回に分けて、noteで公開してみることにした。

体験とは、例えば見知らぬ場所に足を運んでみること。それは立派な冒険だと思う。

冒険と言うとどうしてももっとスケールの大きなこと——新大陸を発見したり、未知の洞窟へ潜入したりすること——をイメージしてしまうけれど、私がいまだ知らない場所を私が体験することも立派な冒険なのである。

冒険とは、危険を冒すこと。つまり外に出てみるということは本質的に自ら傷つきに行くということだ。

そして、負った傷を代償に、あるいは負った傷そのものが財産になることがある。

*

大阪で演劇上演を終えたあと、すぐには帰らないで西成や飛田新地をひとりで歩いた。

これらの観光地と一線を画す場所にはひとりで行くべきだ。僕は大抵「同行者」というきっかけがなければあまり旅行をしないので、今回西成や飛田新地をひとりで歩かなかったら、今後5〜10年くらいは足を運ばないだろうな、と思った。だから、勇気を出して行ってみた。

そこで体験した内容についてはここでは詳しく触れない——痛烈な体験がいくつかあった——けれど、一言だけ記すとすれば「冒険をしてよかった」。

訪れたことのない場所を、あるいはふつう人が訪れない場所を。多くの人が避けるようになればその場所はますます寂しくなり、ますます疎外されていってしまう。こういう見方をすることもできる。

その場所は治安がわるいのではない。その場所の治安をわるくしているのは私たちなのだ。

だからといって都市整備をしてみればよいわけではない。それは多数による暴力だろう。

その場所で暮らしたいと願っている人々がいる。そのことを忘れたらいけない。

大都市圏に暮らす大多数の人が経験する、失いつつある故郷の感覚を強いてはいけない。僕たちにできるのは足を運んでみるということ。

そして別世界だと思っていたその場所は、たかだか川一本を隔てたむこう岸であるということに気づく。

*

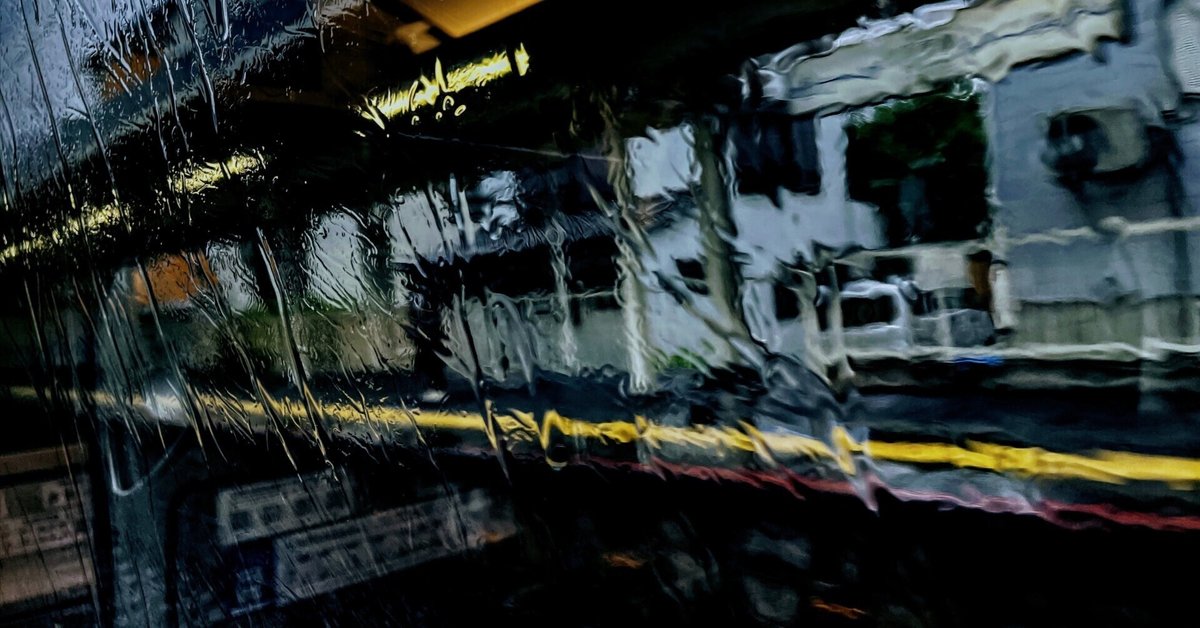

なによりも重要なこと。生身で歩くこと。

自動車でフロントガラス越しにその場所を眺めても場所を体験したことにはならないと思う。

感染症下、人と人のあいだにアクリル板が設置されることが多くなった。僕はあれが気になって仕方がない。たかだかアクリル板一枚なのだけど、あれがあると話しづらくてついつい除けてしまう。

zoomで話しているときと似たような感覚になるのだ。他者とのあいだにディスプレイという障壁(インターフェース)がある感覚。

捉えようによっては、インターフェースは障壁にもなるし、防壁にもなる。事実、あの邪魔くさいアクリル板は感染防止に一役買っている(とされている)。

自動車に乗っていれば、生身の身体を殺傷される確率は少なくなるだろう。自動車がインターフェースとなっているためである。自動車という安全な私的空間の中に身を置いている限り、私たちは危険を伴う冒険的な、稔りある体験をしているとは言えない。

*

パンデミックを経験した人類は「リモートの可能性」という言葉をつかって、時折、「リモートの展望」ではなくてたんに「リモートの楽さ」について語っていることがある、ということに注意しておきたい。

車やアクリル板の例と同様に、リモートは利便性と引き換えに、人間の体験を奪っていることに気づいておきたい。

「リモート演劇」がいまいち流行しきらないのはそのためだと思う。

演劇は、体験と切り離して語ることができない。そういう意味で、演劇と観光には、似ているところがある。

関連記事

❶ 体験とは (2)

❷ 演劇は、「見る」だけでは物足りなく、「体験」できてこそのものだと思っています

❸ プライベートとパブリック。オンラインとオフライン。現代と近代──「境」を攪拌する #断片をつむぐ

❹ 「ぺぺぺのオンライン」人と人との距離が遠くなってしまった今だからこそやりたいこと

いいなと思ったら応援しよう!