『どうぶつ百景』

会場:東京ステーションギャラリー

所在地:東京都千代田区丸の内1-9-1

アクセス:東京駅直結

訪問日:2024年5月11日

母の日に、娘たちが美術館のチケットをプレゼントしてくれると言うので、家族4人で行って来ました。

娘は一卵性のふたごで、同じ大学に通い、同じところでバイトをしている、親から見ても不思議ちゃん姉妹です。

美術館へ行くといっても、家族の誰も絵に興味がないんです。

連れ回しても退屈するのは火を見るより明らか。

娘たちは動物が好き、夫は鉄道や建物がわりと好き、折衷案として東京ステーションギャラリーで『どうぶつ百景』を見ることにしました。

写真撮影不可なので、webから拝借します。

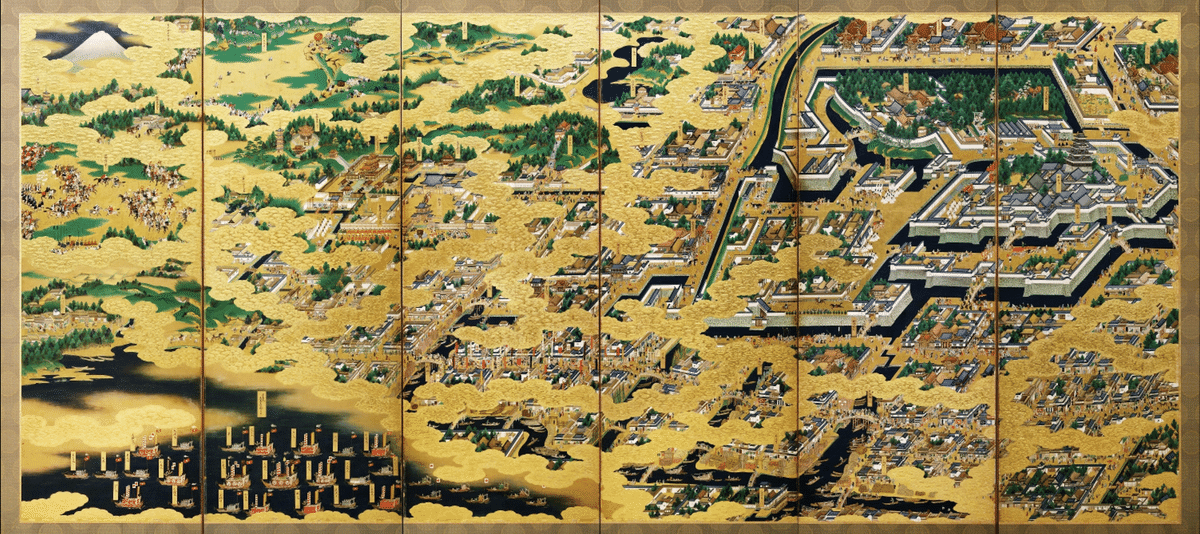

『江戸図屏風』

会場に入って人目を引くのは、その大きさからして『江戸図屏風』。

片隻だけで、162.5✕366.0センチメートルもあります。

徳川家光の時代に描かれたそうですが…、実は複製。

オリジナルは「歴博」こと国立歴史民俗博物館にあるそうです。

歴博から高精細画像をダウンロード。

左隻

現物が大きすぎて、PC画面では何が描いてあるのかわかりません。

スマホならなおさらでしょう。

https://www.rekihaku.ac.jp/kids/activities/screen/index.html

右隻

https://www.rekihaku.ac.jp/kids/activities/screen/index.html

拡大します。

まずは左隻の富士山、どこにあるかわかりますでしょうか?

むかって一番左上です。

江戸城

石垣の石、きちーっと積まれていますね。各地の大名が提供しているので、各地の良質な石が集められています。

参考までに「江戸城石垣石丁場跡」

神奈川県小田原市、静岡県熱海市・伊東市

石を採掘・加工した石丁場の跡です。点線は、割取りのために打たれた矢穴。

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/293280

運ぶのが大変そう。

https://bunka.nii.ac.jp/heritages/detail/293280

日本橋

昭和31年の日本橋(京橋図書館所蔵)

令和4年の日本橋。

上を首都高が通っていて、せっかくの日本橋が台無しです。

景観と劣化のため、首都高は地下に通すことが決まっているそうです。

東京都は地下鉄が地下4階まであるのに、道路も通すなんて、それはそれで心配。

たぶん、ですが、桜田門?

徳川家光の頃は、「桜田門外の変」が起こるなんて予想もしなかったでしょう。

増上寺

徳川家の菩提寺。

中国人みたいな人が何か売っています。

これは何をしているところ?

次は右隻です。

浅草

あれ? 五重塔が三重塔に見える…。どういうこと?

ちょっと調べてみましたが、わかりませんでした。資料ではこの頃は五重塔だったことになっています。

上野東照宮

こちらは五重塔になっていますね。

現在の東京国立博物館があるあたりです。

さらに拡大して、上野大仏。

寛永8年(1631)に、戦死者の慰霊のために建立されたのが始まりです。

地震や火災で何度も消失し、そのたびに建替えられました。

関東大震災で顔が落ち、胴体は、太平洋戦争の折り、「金属供出」で持っていかれてしまいました。保管されていたお顔は、元の場所に安置され、現在「これ以上落ちない」として受験生が合格祈願に訪れます。

鹿狩の様子。

当時、鹿や猪は害獣だったそうです。

※kyotoKさまよりご指南頂きました。

当時、鹿は害獣どころか、神様のお使いで、鹿狩りは武家の権力を表すものとしての神事だったそうです。まったく逆の意味としてお伝えしてしまい、大変失礼致しました。申し訳ありません。

またkyotoKさまに篤くお礼申し上げます(2024/6/17)

更に拡大。

犬が大きい。猟犬なんでしょうね。

これ、何をしているところかなあ。宴会のようですが。

それにしても江戸ってほんとにこんなにたくさん人がいたのかしら。

整列して立っている人、座っている人が、やたらいます。

『江戸図屏風』はこのへんで。

見ていると1日でも経ってしまいそう。

各所江戸百景『四ツ谷内藤新宿』

安政4年(1857)歌川広重

https://www.ndl.go.jp/landmarks/details/detail182.html

「名所江戸百景」は、葛飾北斎の「富嶽三十六景」と並んで、傑作シリーズ。

宿場町を描くのにこのアングル、広重、なんという御仁。

画面の下、3分の1を地面にしてしまうなんて、大胆だし。地面に落ちている小石のようなものは、馬糞です。

元禄11年(1698)に設けられた内藤新宿は、甲州街道の最初の宿駅。甲州街道は、多摩や秩父地域で採れる鉱物や農産物の運搬路で、牛馬の往来が盛んでした。実際、宿場は馬糞だらけだったようです。

馬のひずめは、人間と同じようにわらじが履かせてあり、ひとが馬をどれほど大事にしていたかが伺えます。日本を訪れた外国人にはびっくりなんだとか。

浮世絵には遠近感がなかったと言われることがありますが、広重は一点透視法を使っていますね。

広重の大胆な構図は「各所江戸百景」のあちこちに見られます。

『吾妻橋金龍山遠望』

女性の背中だけをちらっとと見せることで、桜の花びらが散る中、舟が進んでいく「動」を表現する、このテクニック。

https://webarchives.tnm.jp/imgsearch/show/C0080797

(展示されていません)

「風俗三十二相」 『うるささう』

月岡芳年 明治21年

猫の首輪と女性のかぶせ襟がおそろいで、「猫っかわいがり」している様子。

1mm以下の線が彫られて、とにかく彫りと摺りの技術がすごい。

「風俗三十二相」シリーズのタイトルはすべて「~~そう」で、たとえば「いたそう」「あったかそう」「けむそう」など。

煙そうのこの表情、いいですね。

(展示されていません)

『鶉会之図屏風』

江戸後期 作者不詳 東京都江戸東京博物館蔵

うずらの鳴き声を競う会というのがあったらしいです。手前にいる人たちが小さく描かれて、鳥かごの側にいる遠くの人たちが大きく描かれている、この主役を大事にした主観的遠近法、好きだわあ。

『千代田之御表 鶴御成』

楊洲周延 明治30年

http://archive.library.metro.tokyo.jp/da/detail?tilcod=0000000003-00051201

「鶴御成」は、鶴を捕まえる鷹狩のことです。鶴は鷹狩の中でももっとも厳かなもので、捕まえた鶴は朝廷に献上され、お正月のお吸い物になったとか。

鶴を捕まえた鷹匠にはご褒美があったそうで、名誉なことだったのでしょうね。

<参考資料>

東京ステーションギャラリーHP

https://www.ejrcf.or.jp/gallery/index.asp

東京都立図書館デジタルアーカイブ

https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/top

こどもれきはく

https://www.rekihaku.ac.jp/kids/activities/screen/index.html

Tokyo Museum Collection 公益財団法人東京都歴史文化財団

https://museumcollection.tokyo/

浅草寺公式Webサイト

https://www.senso-ji.jp/guide/guide06.html

本日の着物生活普及活動

ジルなんとかというブランド(横文字は覚えられない)。

ラッピングに使われていたカーネーションを帯にさしています。

階段の壁は、東京駅設立当時のものがそのまま使われている、国の重要文化財です。ここは写真撮影可ですが、触るのは禁止。

着物は母の日なのでカーネーションの付下げです。

カーネーションは手描き。

洋風の柄が描かれている着物は珍しく、カーネーションはこれ以外に見たことがありません。たんす屋(着物専門リサイクルショップ)で20年以上前に購入しました。

3500字を超過してしまいました。

長い文章をお読みくださりありがとうございました。