池上本門寺

訪問日:2024年7月7日

大田区龍子記念館で、川端龍子の絶筆が、池上本門寺の「雲竜図」であることを知り、行ってみることにしました。

所在地:東京都大田区池上1-1-1

アクセス:東急池上線池上駅徒歩約15分

指定:宝塔 平成22年12月24日 国重要文化財

指定:木造日蓮聖人坐像 昭和3年8月11日 国重要文化財(非公開)

指定:五重塔 昭和39年2月19日 国重要文化財

池上本門寺は、日蓮聖人が、弘安5年(1282)、61歳で入滅された霊跡です。

カバー写真は、日蓮聖人が亡くなり、悲しんでいるところです。

日蓮聖人は臨終間近を悟り、その年、住みなれた身延山(現・山梨県身延町)をあとに、病気療養のため常陸の湯に向かいましたが、途中の武蔵国池上(現東京都大田区)で亡くなられました。

翌日14日、荼毘に伏されたのち、遺言によって、遺骨は身延山へ納められます。

鎌倉御家人にして当地の領主だった池上宗仲が、屋敷の一部である7万坪の土地(東京ドームの15倍)を寄進して、「池上本門寺」となりました。

江戸時代には徳川家や、加藤清正、加賀百万石の前田家といった諸侯から信頼を得て、豪華な伽藍が立ち並び、庶民で賑わうようになりました。

出典:Wikimedia Commons

東京大空襲では、堂宇56棟が焼失するという大きな被害を受けました。

56棟もあったの?!

五重塔、多宝塔、総門、経蔵は焼け残り、日蓮聖人坐像(重文)や開祖直筆の書簡(重文)などは寺僧が命懸けで守ったそうです。

総門

元禄時代に建立。

「本門寺」は本阿弥光悦が1627年に書いたもの。

石段

加藤清正が寄贈したと伝わる96段の石段。

仁王門

門をくぐると、視界が開けています。

東京都なんて信じられない。

武蔵国を東西に走る国分寺崖線※1につながる南北崖線によって、段差が作られている、高台にあるためです。

※1国分寺崖線

立川市から大田区まで約30キロにわたって、古代多摩川が、武蔵野台地を削り取ってできた、河岸段丘の連なりです。

もっとも高低差があるところでは20メートルに及びます。

本殿

本尊の釈迦如来像(秘仏)の胎内には、インドのネルー首相(1889−1964)が寄贈した仏舎利(釈迦の遺骨)が納められています。

ほんとに?

調べてみますと、昭和29年(1954)、日本とインドの友好と世界平和を祈念して、ネルーは10粒の仏舎利を日本に送り、釧路市の日本山妙法寺、姫路市の名古山霊苑、熊本市の花岡山などにあるそうです。

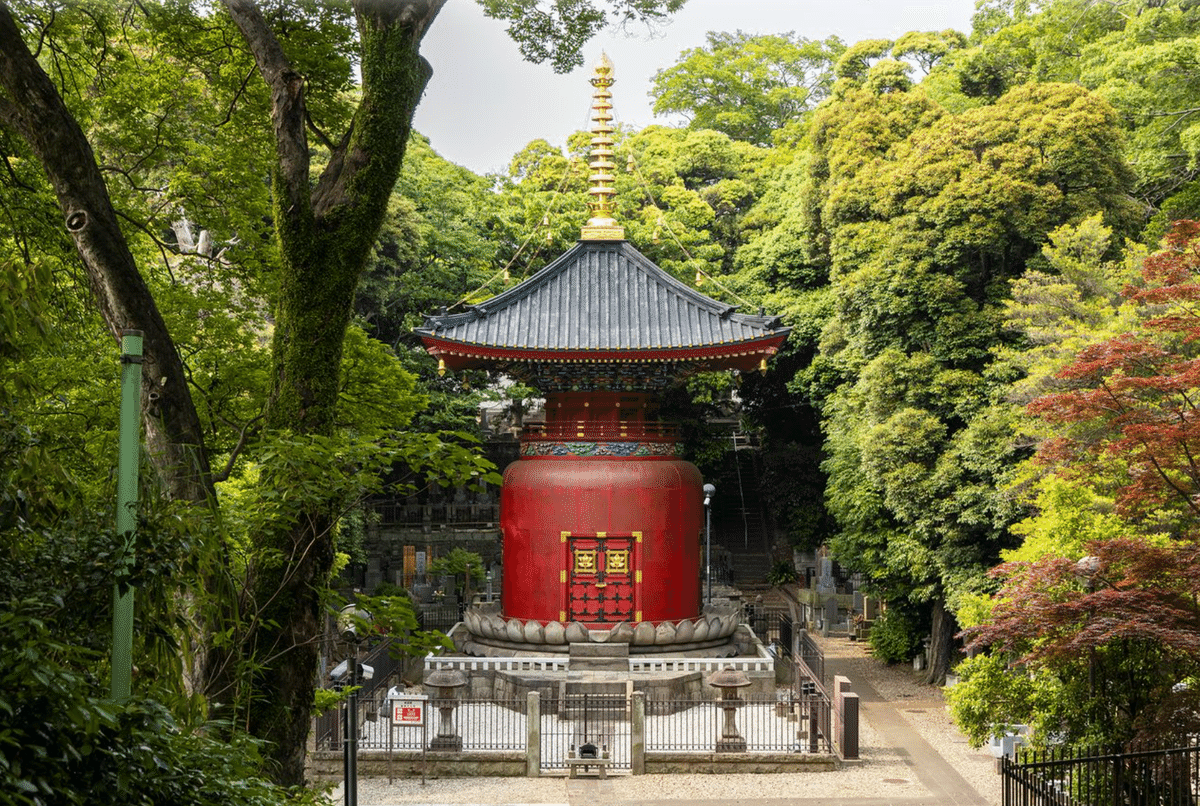

多宝塔(国重要文化財)

日蓮聖人の荼毘所跡に、文政11年(1828)に建造されました。

https://www.nippon.com/ja/guide-to-japan/gu900220/

色鮮やかな彫り物は、日光東照宮にも見られる、江戸期の霊廟建築様式です。

https://www.nippon.com/ja/guide-to-japan/gu900220/

経堂(大田区指定有形文化財)

東京大空襲での焼失を免れました。

経堂内部に、心柱を軸に回転する八角形の書架があり、

一切経が納められていました。

五重塔(国重要文化財)

高さ31.8メートル。

江戸幕府2代将軍・徳川秀忠の乳母である「岡部局」の発願により、慶弔13年(1608)に建立されました。

岡部局って誰かしら?

当時の乳母が権力を握っていたのは周知のことですが、岡部局さんは不勉強にして存じ上げず。

なんでも春日局が大奥の権勢を極めた、その前に権威をふるったのが「岡部局」別名「大姥局」だそうです。

ホンモンジゴケ

https://tabiiro.jp/likes/articles/view/1187/

明治43年(1910)、共立薬科大学・桜井久一博士が、池上本門寺の五重塔で発見し、その場所に因んで命名されたそうです。

その後の調査で、神社や寺の銅屋根、青銅像、燈篭、精錬所、鉱山、といった場所で、世界各国で発見されています。

銅を含む場所に生えることから「銅ゴケ」とも呼ばれています。

通常、植物は銅を嫌い、銅を含んだ水を浴びると枯れてしまうこともありますが、ホンモンジゴケは銅が好きな苔なんですね。

和みゾーン

親子のお狐さま

墓地には、狩野探幽、幸田露伴、幸田文、児玉誉士夫、紀伊徳川家、加藤清正、前田利家側室、力道山などのお墓が点在しています。

時間が足りず、今回は引き返しました。

力道山は訪れる方が多いのでしょうか。

本日の着物生活普及活動

古典柄・糸車の浴衣です。

染は注染。注染ならではの、ぼかしになっています。

地は鰹縞。鰹の背中のようなグラデーションのある縞模様です。

注染〜染料が液体なので、混ざり合う部分がぼかしになります。

天井画

最後になりましたが、目的だった本堂の天井画です。

撮影不可のため、写真を拝借しました。

これまで拝見した、どの「雲竜図」とも違いました。

筆致が荒々しく、色が華やかで、鱗なのか雲なのか、わかりません。

さすが川端龍子、すごすぎる。

https://www.tokyo-np.co.jp/article/304370

川端龍子は、未完のまま80歳で逝去されました。

その後、奥村土牛の指導の下、金子日威聖人が眼を点じて開眼供養をとげたそうです。

大田区龍子記念館の記事もよかったら併せてお読みください。

今回も長い記事になってしまいました。

最後までお読み頂きありがとうございました。

<カバー写真>

日蓮聖人註画讃(桃山時代)

<参考資料>

池上本門寺ホームページ

https://honmonji.jp/

大田区指定・登録文化財一覧

https://www.city.ota.tokyo.jp/kyouiku/bunkazai/bunkazai_hogo/shitei_torokubunkazai/bunkazai_list.html

池上地区商店街連合会ホームページ

https://ikeshoren.jp/honmonji/

東京都環境局ホームページ

https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/nature/natural_environment/tokyo/area/28_gaisen

旅色LIKES「枯死の危機を乗り越えた苔界のレジェンドに会いに池上本門寺へ」 藤井久子著

https://tabiiro.jp/likes/articles/view/1187/