玉堂美術館

10月6日(日)

奥多摩にある『玉堂美術館』へ行ってきました。

こんなに清々しい所!

玉堂美術館入口。

所在地:東京都青梅市御岳1-75

アクセス:JR御嶽駅から徒歩約3分

入場料:一般600円

玉堂のひ孫さんにあたる小澤順一郎氏が館長を勤めていらっしゃいます。

庭園は、2023年日本庭園ランキング7位だったそうです。

この日の展示は『玉堂の水墨画と日美展』でした。

写真撮影はすべて可です。

ただガラス越しのため、見づらくて申し訳ありません。

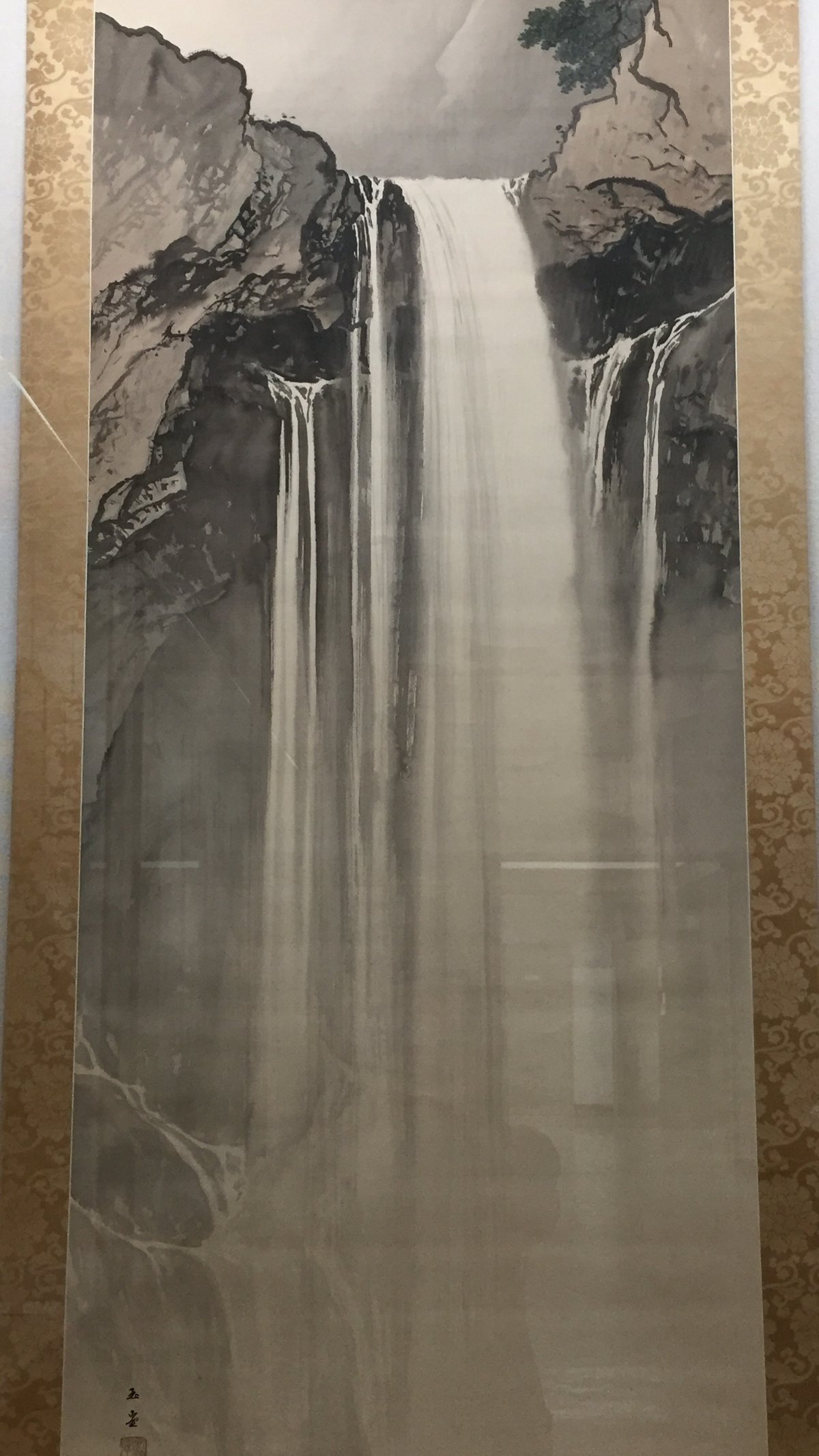

『瀑布』明治42年 36歳

どうやって描くの? この滝の勢い、水しぶき。

『楊柳観音』昭和15年 67歳

玉堂は観音様の絵をたくさん描いていますが、ほとんどは、知人が亡くなられたあと、冥福を祈って、差し上げたものだそうです。

そこでこの観音様にも、落款に本名の「芳三郎」が使われています。

玉堂は落款印をたくさん持っていて、

使い分けていたのですね。

15歳のときの写生。

ご紹介したい絵はたくさんあるのですが、今回取り上げたいのはこちら、

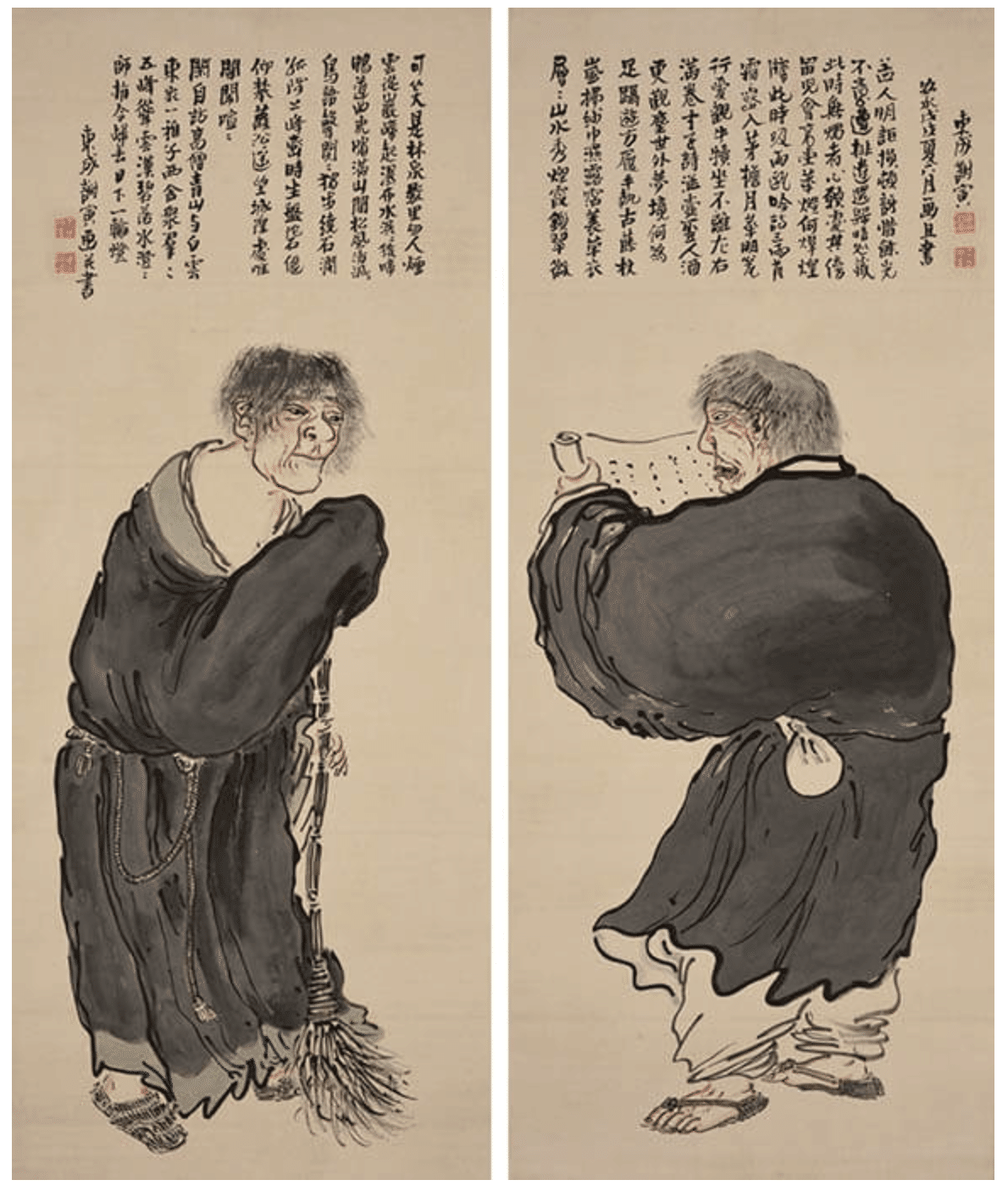

『寒山拾得』

なぜことほどさように、芸術家たちは『寒山拾得』がお好きなのでしょう。

伊藤若冲の『寒山拾得』

展示されていません

与謝蕪村の『寒山拾得』

展示されていません

横尾忠則の『寒山拾得』

展示されていません

文化遺産オンランで拾ってみると、なんと『寒山拾得図』は42件もヒットしました。

伝顔喜の『寒山拾得』 14世紀 中国 国重要文化財

足利将軍家→織田信長→石山寺に伝わりました。

のちの『寒山拾得』のお手本になったそうです。

この「破顔」しているのが定説らしい。

寒山は手に竹箒を持ち、木の靴を履いています。

伝説の典拠である『寒山詩集序』の文章に倣っているそうです。

展示されていません

因陀羅『寒山拾得』 国宝

「豊干禅師はどこですか?」と尋ねられて、大笑する寒山と拾得です。

因陀羅の絵は日本では非常に珍重されました(中国ではほとんど遺品が見つかっていないらしい)

松江藩主→松平不昧→浅野家と辿って、現在は東京国立博物館蔵です。

展示されていません

こちらもお顔を拡大して見ると、顔喜の系譜であることがわかります。

目尻がさがって、口角がにょきっと上がっています。

寒山と拾得は中国天台山の、伝説上の人物です。

拾得は捨て子でした。国清寺の高僧である豊干禅師に拾われたのでこの名がつけられました。

寒山は寒巖の石窟に住んでいたため、こう呼ばれます。

国清寺の食事係になって、食器を洗ったりしながら、僧たちの残飯を貰っていました。

お寺の中で奇声を発したり、大声で歌ったり、近寄ると走って逃げたりした、そんな奇行から「風狂」と称されていました。

高い教養がありながら、脱俗して生きる寒山拾得に、後世の人たちは憧れを募らせるようです。

寒山は文殊で、拾得は普賢、と言われているのも、憧れの要因かもしれません。文殊と普賢はみんな大好き。

また中国禅宗では、悟りの境地として「風狂」が重要視されていたそうです。

絵画だけでなく、芥川龍之介、森鴎外、井伏鱒二も小説の題材にしています。

「やあ、又寒山拾得が歩いてゐるな」

芥川龍之介が電車の中で出会った寒山拾得は、「大雅の画から抜け出したやうに、のっそりかんと歩いて」いたらしい。

大雅は池大雅でしょう。

どこかにあるかなーと探してみたら、京都国立博物館のコレクションにありました。

池大雅の『寒山拾得』

展示されていません

森鴎外の『寒山拾得』の主人公は閭丘胤という名前の官吏ですが、森鴎外の創作ではなく、『寒山詩』の序文である『寒山詩集序』の著者です。

寒山拾得は伝説上の人物ですが、彼らの詩集である『寒山詩』が出版されています。じゃあ、その詩は誰が書いたの?

閭丘胤が書いたとするのが妥当ですが、閭丘胤も本当にいたのかどうか、正史には名前が見当たらないらしい。

ともあれ森鴎外の『寒山拾得』のストーリーでは、閭は寒山と拾得に会いに行き、自己紹介をするときに、恭しくお辞儀をして、

「朝儀大夫、使持節、台州の主簿、神柱国、賜緋魚袋、閭丘胤と申すものでございます」

と肩書を述べます。

すると寒山拾得ふたりとも、腹の底から笑いが込み上げて、笑いながら逃げてしまうんですね、

寒山と拾得が肩書を滑稽だと思っていた、それは森鴎外にも通じるところでしょう。

森鴎外は、軍医として高いキャリア積み、立派な肩書を持っていましたが、遺言書に、

「余ハ石見人森林太郎トシテ死セント欲ス」

と記しました、肩書はいらないと。

そうして実際、森鴎外のお墓はこんなに簡素なのです。

さて、こちらは玉堂のアトリエです。

常に座布団に正座をして描いていましたが、亡くなる半年前から、回転椅子を使っていたそうです。

違い棚の上には師の写真がかけてあります。

望月玉泉、幸野楳嶺、橋本雅邦です。

玉堂は、絵を描くために入室するとき、描き終わって退室するとき、必ず最敬礼していたそうです。

三師のお写真をwikipediaからお借りました。

雅邦四天王と言えば、横山大観、下村観山、菱田春草、西郷孤月、

ですが、この時期、橋本雅邦の薫陶を受けていなかった日本画家は、

いなかったと思います。

博物館ではたくさんの絵を体系的に見ることができますが、個人の美術館では、作家の人となりに触れることができる気がして。

玉堂、好きだなあ、と思うのでした。

<カバー写真>

玉堂18歳のときの写生

筆者撮影10月6日

<参考資料>

玉堂美術館公式ホームページ

『寒山拾得』芥川竜之介

『寒山拾得』森鴎外