川端龍子記念館『いつか夢見た桃源郷』

訪問日2024年7月7日

川端龍子は、横山大観、川合玉堂とともに、近代日本画の三大巨匠に数えられる画家です。

所在地:東京都大田区中央4−2−1

アクセス:都営地下鉄・浅草線「西馬込駅」徒歩15分

指定:龍子記念館 令和6年3月6日 国登録有形文化財

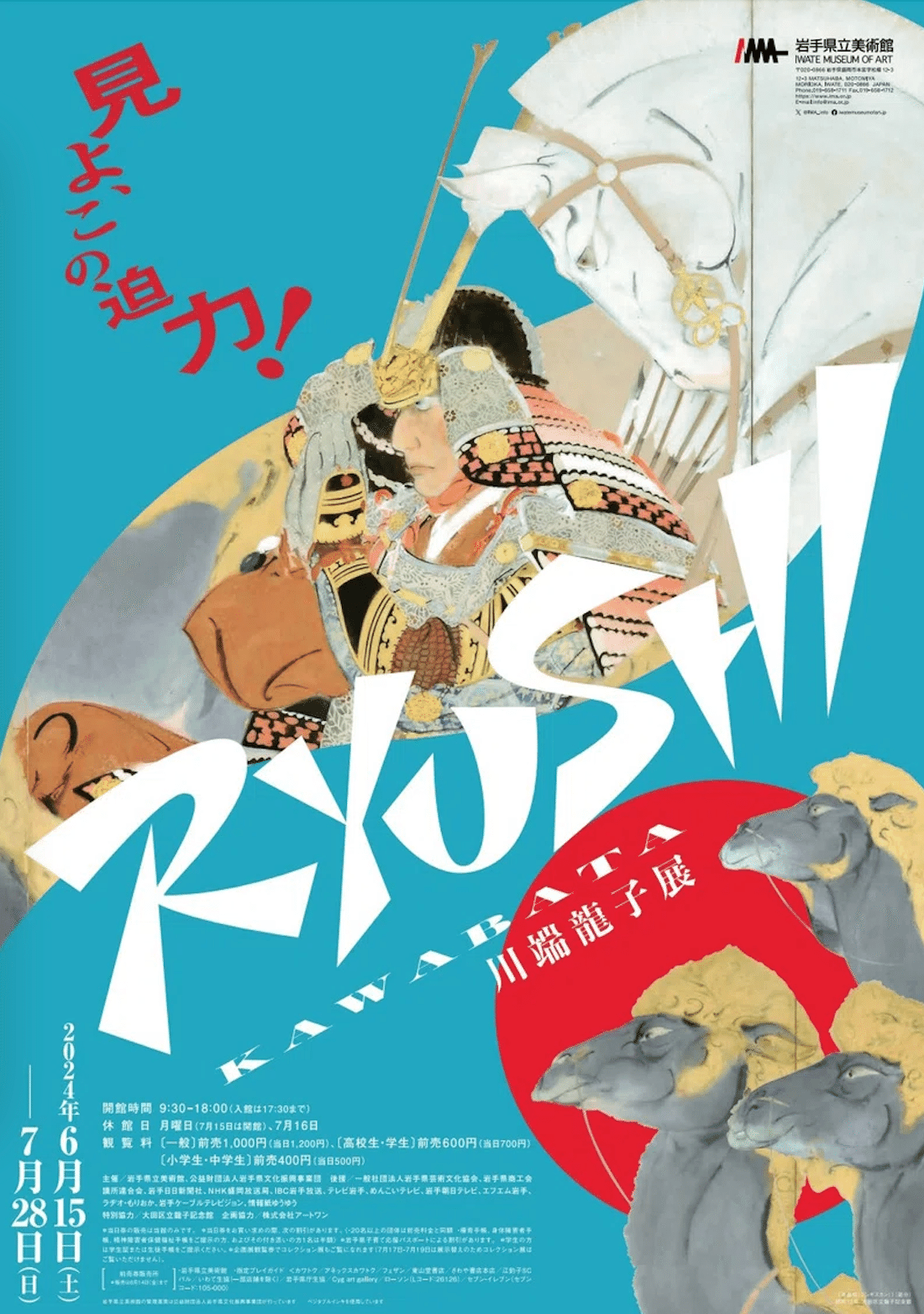

岩手県立美術館で「川端龍子展」が開催されているという、あやのん先輩の記事を拝読してから、羨ましくて、心臓がなきべそ状態。

あやのん先輩の記事はこちらをご覧ください。

私がこれから書く記事より面白いです。

川端龍子の絵は、そこここの日本画展覧会で、たびたび拝見しておりますものの、単独での展覧会は行ったことがありません。

都内に龍子記念館があり、何度か行く予定を立てたのですが、なぜかそのたびに別の用事ができたり。

今度こそ行きたい。

有名な絵は、もっか岩手県立美術館に行っちゃってる、それはわかっていますが、でも行かずにはいられない。

※有名な『草花』と『爆弾散華』は、あやのん先輩の記事からご覧いただけます。

龍子記念館 (国登録有形文化財)

龍子が生前に、自宅の前に作った美術館です。

77歳の喜寿と、文化勲章を受章したことで、記念館を作ろうと思い立ち、1963年、オリンピックの前年に開館しました。

設計も龍子なら、出資も全額、龍子。こんなことは日本で初めてだと新聞の記事になったそうです。

建築にこだわりがあった龍子は、1階部分をピロティ構造(柱のみの空間)にしました。

湿地帯なので、風通しをよくして作品を湿気から守ろうという意図もあったようです。

駐車場だと思って、まちがえて車を停めてしまいました。

以前は駐車場だったらしいので、まちがえるのもしょうがない。

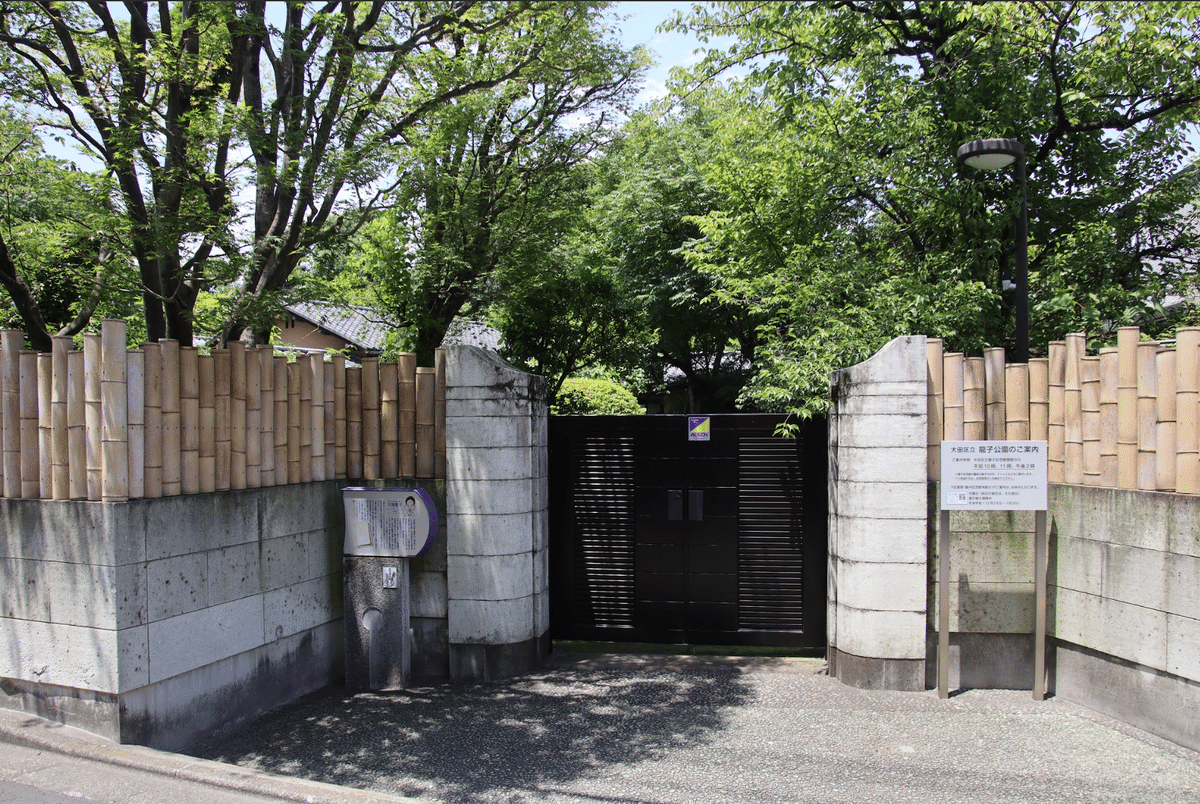

お向かいには、かつて龍子の自宅だった家屋とアトリエが、龍子公園として限定公開されています。竹垣がシンボルです。

館内は撮影不可ですので、大田区龍子記念館のホームページから写真を拝借しました。

中学生のころ、公募で絵が入選したことをきっかけに、絵の道を志すことになった龍子。

横山大観に一目置かれますが、茶の間や床の間に飾られる繊細で優美な「床の間芸術」が好まれていた当時、龍子の自由で大胆な画風は受け入れ難かったようです。

異端児となった龍子は、「青龍社」を立ち上げ、次々と大作を発表します。

龍子の絵は、規格外のスケールと豪快な表現で「会場芸術」と批判されましたが、やがては「会場芸術」だからこそ支持され、人気作家になっていきます。

その矜持を引き継いでいるのか、額入れせずむき出しのまま、幅7メートルを超える作品が、壁いっぱいに展示されています。

『翡翠』(かわせみ) 1951年(66才)

展覧会のタイトルにあるように、理想の温泉郷。

「泰西名画で見るニンフ(精霊)を夢想して描いた」と龍子が語っています。

242.4×727.2 cm

この展覧会では、戦後の絵を展示しています。

初期は洋画家を目指したこともあり、ゴッホのような筆致の作品もありますが、日本画に転向してからは、スピード感を重視するようになりました。

龍子と言えば、ダイナミックですが、わりと薄塗りなのが、おわかり頂けるかと思います。

大画面で、勢いよく描くために、幅広の刷毛や、筆が何本も束になったものを使いました。

名村大成堂【公式】Xより拝借しました。

『寝釈迦』 1954年(69才)

伊豆・修善寺から富士を描いた一作です。

山の稜線が涅槃仏に似ていることから「寝釈迦」と名付けられました。

修善寺へは20代後半から、毎年のように家族で訪れていました。

次女が若くして亡くなると、修善寺を墓地と定め、その後、妻・夏子、戦病死した三男・嵩も眠っています。

つがいの雉は家族愛の象徴と捉えられているらしく、この風景に家族愛を込めたのでしょう。

『獺祭』(だっさい) 1949年(64才)

立春を迎える頃。かわうそが、水中で捉えた魚をすぐには食べず、岸に並べておく習性を「獺祭」と言います。

周囲にたくさんの書物を並べておくことを、比喩して「獺祭」というのは、ここから来ています。

俳人「正岡子規」は自らを「獺祭社屋主人」と称していました。

『沼の饗宴』 1950年 1950年(65才)

きつねの嫁入りをもじったのか、河童の嫁入りを描いた作品です。

花嫁さんはここ。

恥ずかしそうにうつむいています。

鯉は引き出物でしょうか、それとも宴会用にお料理されるのでしょうか。

「川」は描かれていないのですが、白いふわふわ線や、河童の群れのゆらめきから、川の流れを描いているのですね。

この作品は、龍子が戦後にとりくんだ「河童シリーズ」の第一弾です。

龍子はなぜ河童を描いたのでしょうか。

師匠・小川芋銭の影響を受けていると考えられています。

龍子には小川芋銭との交流を書いた「河伯のおぢさん」というエッセイがあり、小川芋銭は河童を目撃したそうですよ。

「河童シリーズ」を見ていきます。

『酒房キウリ』 1956年(71才)

葉っぱをテーブルに見立て、きゅうりを肴にお酒を飲んでいます。

男性が女性を口説いているようにしか見えない。

『ツイスト』 1963年(78才)

人間の若者の文化を真似てツイストを踊っています。

夫「カッパパー、ルンパッパー♪」

それだ、何かが耳の中で鳴っていると思ったら。

妖怪というよりも、健康的で、生きることを楽しんでいる河童たちが描かれています。

川端龍子は河童のことを「架空の愛玩動物」と語っていたそうです。

まだご紹介したいのですが、2000字を超えました(とっくにわかっていた)

旅の話が始まってないのに1,900字を越えている( ´艸`)

サクサクっと行きますぅ~(でも好きなことは語らせて!)

ですよね、ではお気に入りをもう1枚。

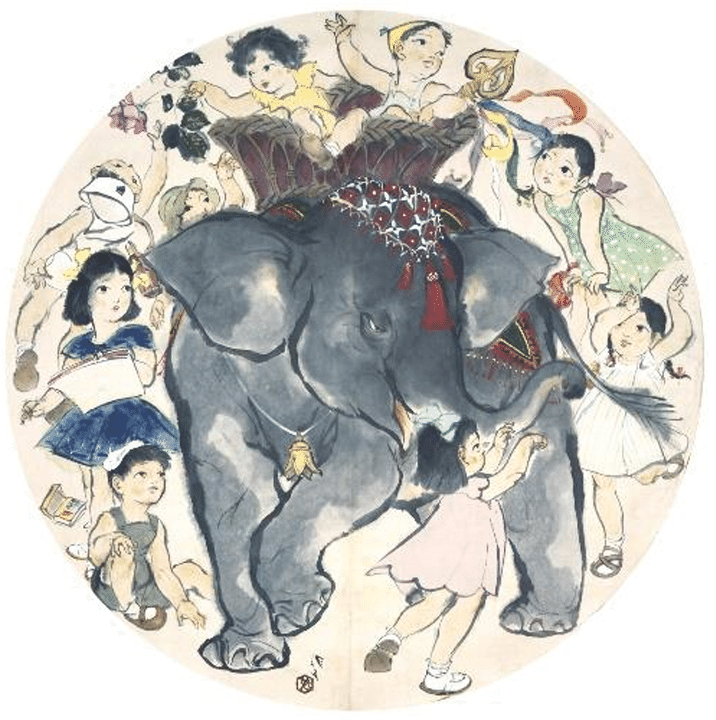

『百子図』 1949年

「百子図」は古くから子孫繁栄を描いてきた絵です。

1949年、上野動物園にインドのネルー首相からインディラという名前(ネルー首相の娘と同じ名前)の象が贈られました。

戦後、上野動物園に象がいなくなったことを(童話「かわいそうなぞう」)、子どもたちが寂しがったため、実現した出来事だったそうです。

インドから芝浦に到着したインディラは、お披露目のため、動物園まで歩いて連れて行かれました。

その沿道はたくさんの見物客であふれ、首にぶらさげた鈴の音と一緒に、歩いて行ったと伝わっています。

ちょっと可哀想な気もしますが、インディラは1983年まで上野動物園のシンボルとして愛され続けました。

このように川端龍子は、時事もよくモチーフに取り上げています。

1966年、龍子は、池上本願寺に奉納する「雲龍図」を制作していました。

しかし完成を見ることなく80歳で亡くなってしまいます。

後日、奥村土牛が眼を描き入れ、画竜点睛としました。

その「雲竜図」が、池上本願寺にあるらしい。

すわ、池上本願寺へ!

3000字を超えてしまいました。

長い文章におつきあい頂きありがとうございました。

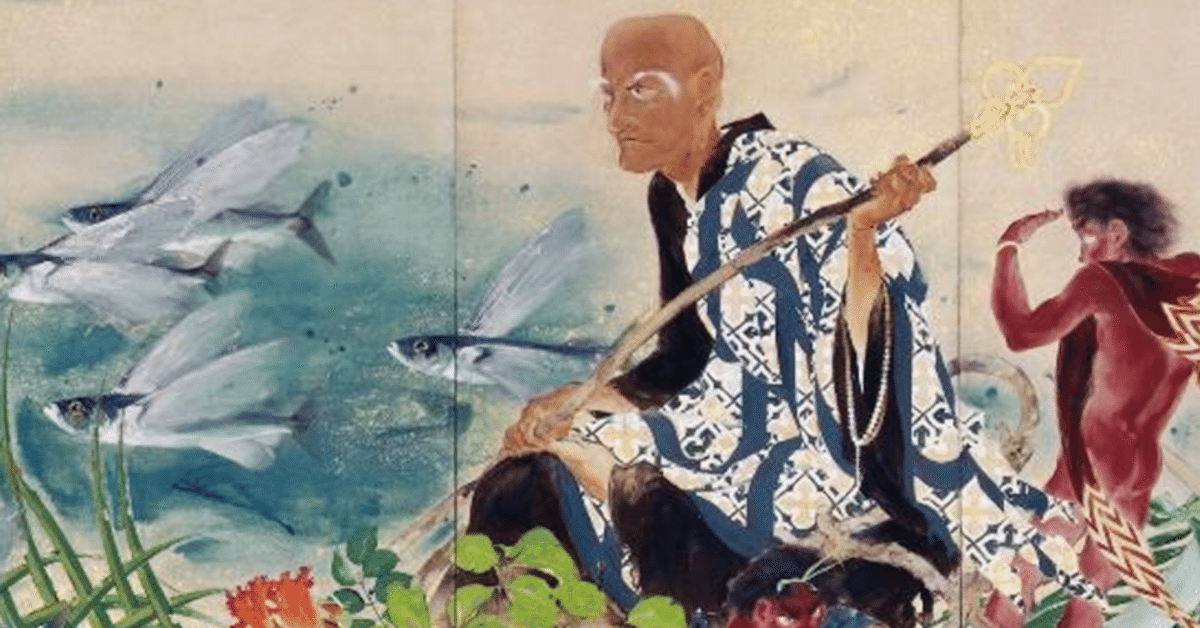

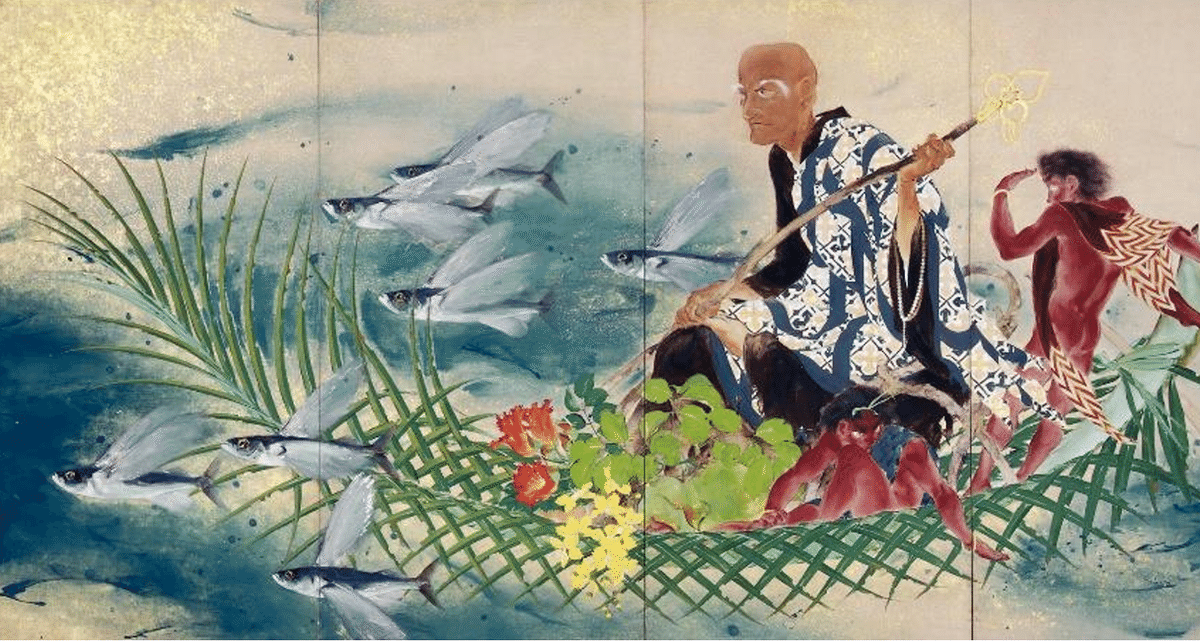

<カバー写真>

『真如親王』1943年(58才)

唐から天竺へ向かう、真如のりりしい表情!

このとき、真如は消息を絶ってしまいますが、その直前を幻想的に描いたのでしょうか。

船が蘆の葉なのは、かつて達磨が1枚の蘆の葉で海をわたったという伝説に基づいているそうです。

<参考資料>

大田区立龍子記念館ホームページ

https://www.ota-bunka.or.jp/facilities/ryushi