昔の口語短歌を読む――労働・呪詛・家族

はじめに

テーマ別に和歌を分類した本を類題和歌集という。俳句でいうところの歳時記だ。1928(昭和3)年、奇しくも2冊の類題和歌(短歌)集が編まれている。一冊は『昭和一万歌集』(尾山篤二郎、矢島歓一共編)。もう一冊は『現代口語歌集』(花岡謙二編)だ。

前者は当時の短歌全体を見渡したアンソロジーと言っていい。対して、後者は文字通り「口語歌」の短歌集である。後に述べるように、口語歌はこの時期に最盛期を迎えていた。

『昭和一万歌集』と『現代口語歌集』の目次を比べてみよう。『昭和一万歌集』の目次は次の通り、非常にシンプルだ。

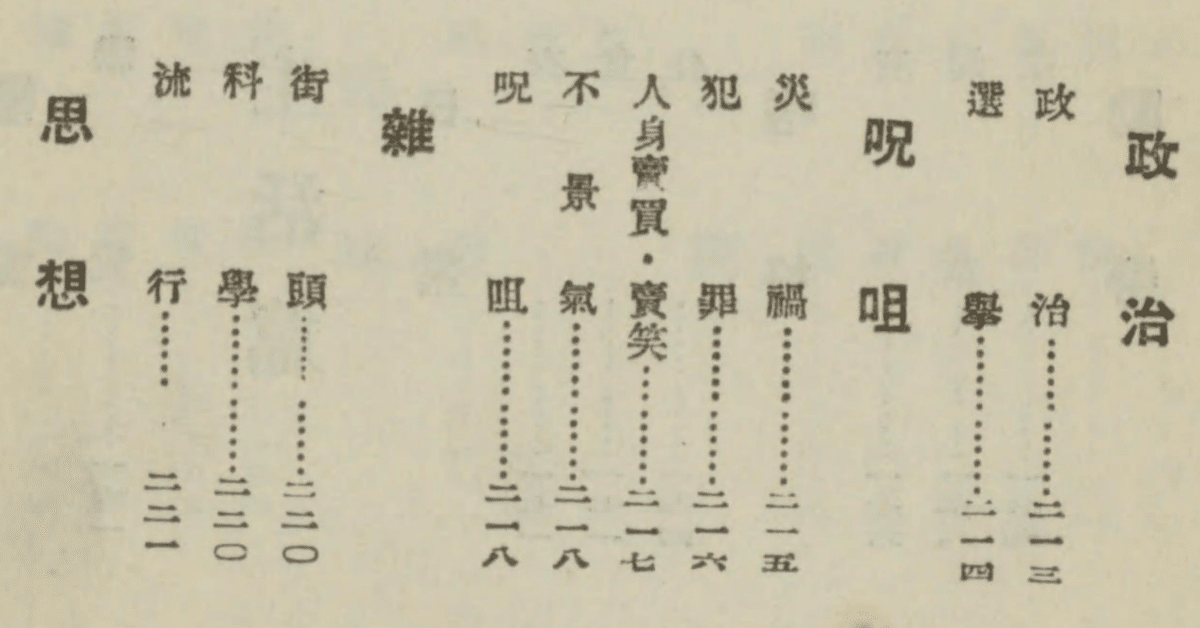

『現代口語歌集』の目次はどうだろうか。

『昭和一万歌集』の「無季」を拡大し、「人事篇」「生活篇」「羇旅篇」に分けたようになっている。特に気になるのは「生活篇」と「社会篇」で、「生活篇」には「軍隊」「貧乏」、「社会篇」には「呪詛」がある。「呪詛」の短歌とは……。

以下、いくつかの項目を立てて『現代口語歌集』の歌を読んでみよう。適宜『昭和一万歌集』と比較することにする。

秋の歌

このnoteが書かれている10月は晩秋だ。

汽関車も身をおどらせて走つてくる雨の上つた十月の朝/伊藤音次郎

晩秋の桜の丘の枯草に寝ながらをれば風たえにけり/土江苔歌

先に示した『現代口語歌集』の歌は口語定型短歌である。当時は口語自由律短歌がそれほど普及していなかった。歌の内容にも注目したい。「汽関車」という近代の産物が、まるで秋晴れの朝をよろこぶように「身をおどらせて」やってくる。後の歌と比べればその新しさがはっきりする。

嫁いで行つた女がふいに穂芒の蔭から出さうに思はれる野よ/島田芳文

穂芒の夕野にとほる道ほそしまともに秋の日の大いなり/宇津野研

先の歌。作中主体は未練があったのだろう。穂芒にぼやける野から「女」がひょこっと現れて、「やっぱり帰ってきちゃった」なんて言ってくれたら……。「ふいに」がそうした心情をうまく表しているし、「野よ」と呼びかけている点もさびしさを感じさせていい。

対して、後の歌は絵のような叙景歌である。「まともに」は真正面にの意味だ。歌が「秋の日」で終わることで景に遠近感が生まれている。

四首の共通点として、『現代口語歌集』の歌は散文的で新鮮な詠みを目指しているようだ。対して『昭和一万歌集』の歌は鮮明な叙景歌で、場面に新しさはあっても詠みはありきたりだと言えるだろう。

もうすこし秋の歌を並べておこう。

月夜だ月夜だかず知れない魂は昇天をして見ろ空には星のやうな花が咲いてる/郷康文

「もう栗はゑんでゐますぜ」いちはやく秋を知らせる山の子供ら/稲村ゆづる

※ゑむ……実があらわになる

月今宵家のしきたりわがすると米の団子を造りたりけり/山中茂樹

夕かどに子を待ちをれば枝ながら栗の実持ちて笑みて来にけり/中島哀浪

定型の口語歌が多かったとはいえ、自由律がなかったわけではない。また、話し言葉に近づけるためかぎ括弧が使われるのはよくわかる。同じ「月」でも、栗×子供の歌でもここまで歌風に差が出るのだ。

労働の歌

『現代口語歌集』には「勤労」の項がある。

蒼い高い三月の空箱のやうな工場の中で菓子つくる人ら/西村陽吉

ふくろうがひと声ないて山畑のひるげの芋がすてきにうまい/植木芳文

ああこれがわが一生を託すべき仕事か今日の鍬のおもたさ/伊藤映児

納税の告知書ちらと見は見たが父は黙つて畑へ出てゆく/中村考助

興味深いのは、労働を肯定する歌と否定する歌がならんでいる点だ。「蒼い高い三月の空箱」は肯定的な比喩に思える。「ひるげの芋がすてきにうまい」なんて、理想視された田舎の生活ではないか。一方で、後半二首のような暗く現実的な歌もある。

『昭和一万歌集』にも「無季・人事」の細目に労働の歌がある。

この母にいかで告げ得む職業を離れて来しといかで告げ得む/三上昇宏

東京の生活は苦し父に逢ひ金貰はむと帰るふるさと/細井魚袋

貯金玉に五十銭一つ落すことが妻をこんなに喜ばすのか/村田薫吉

興味深いのは、「労働」の歌と同じ数だけ「失職」の歌がある点だ。『現代口語歌集』には工場労働・農業に従事する人々の歌が多かった。対して、『昭和一万歌集』の歌には「失職」が多い。これが何を意味するのか。

第一次世界大戦後の好景気は雇用を拡大させたが、1920年ごろから恐慌が相次ぐと(この中には関東大震災による震災恐慌が含まれている)失業者が増加し、労働者はいっそう苦しい生活を強いられるようになる。重要なのは、失業がおおむね〈都会〉の問題である点だ。〈田舎〉の仕事が重労働であり、貧窮に苦しめられていたとしても、仕事はなくならなかっただろう。『昭和一万歌集』の多くは〈都会〉の歌だったのだ。

「貧窮」の歌も『現代口語歌集』が圧倒的に多い。〈田舎〉のテーマは失業ではなく貧窮だった。いくつか引用しておきたい。

空腹を抱へてあるくうしろから鐘つよく鳴る泣けといふのか/福田義正

月末の払ひの金を工面する血走つた眼に青い海原/野の人

お米も炭ももう無くなつたと妻がいふこつそりといふ朝の出がけに/花岡謙二

呪詛の歌

災禍

『現代口語歌集』「呪詛」には五つの細目がある。一つ目は「災禍」。

大地さへ今は信ぜられぬ人間が土を離れて何処に住むだろ/村田憲吉

指一本機械に喰はれ会社から友は貰つた四十円也!/高橋聴雨

先の歌は、前書によると1927年の北丹後地震を指している。京都府北部の丹後半島を震源にマグネチュード7の地震が発生し、約3000人が死に至った。これは大地に対する呪詛である。

後の歌は労働災害を指している。三菱UDJ信託銀行によると、当時の1円は現在の600円~800円ほどの価値があるらしい。2000倍とするものもあるが、それでも「四十円」は80000円にしかならない。指の値段としてはあまりにも安い。

犯罪

二つ目の細目は「犯罪」である。

一生を牢屋で暮らす朴烈と文子はそれでも晴れて夫婦だ/炭光任

高い塀だ、刑務所の塀だ、煉瓦塀だ高い高い塀だまだ春も寒い/矢代東村

朴烈は朝鮮のアナーキスト。渡日し日本人の金子文子と結婚するも、関東大震災のときに朝鮮人が暴動を起こしたとするデマのなかで、その黒幕に仕立て上げられて検挙される。死刑判決は無期懲役に減刑され、終戦後に釈放された。

先の歌の作者に朝鮮人の暴動がデマだという認識があったのか、アナーキストへの共感や朴烈が黒幕に仕立て上げられたことへの怒りがあったのか分からない。後の歌とともに、呪詛の対象は犯罪者ではなく不当な検挙・投獄を行った警察・司法にある。思えば1928年は三・一五事件(治安維持法に基づく一斉検挙)があった年だ。とてもプロレタリア的な価値観だと思う。

人身売買・売笑

三つ目の細目は「人身売買・売笑」。売笑とは売春のことだ。

たつた一年の作はづれでも十九年育て上げたる娘売るのか/中村孝助

かよわいものにめぐまれたわざ暗闇におとこを捕へて肉を売るわざ/幹槍太

「娘」を売ることで、親は金銭を手に入れ、相手は娘の支配権を手に入れる。娘は娼婦になるほか、工場で重労働に課せられることも多かった。人身売買と売春は地続きの問題だったのだ。

後の歌は、「かよわいもの」には「おとこを捕へ」る「わざ」が「めぐまれた」のだ、という歌だ。その女は身を売ることでなんとか生きていられるのだろう。同情的な歌とはいえ、なかなか直視しがたい。

なお、明治以降1872年の娼妓解放令をはじめとして人身売買の禁令は何度も出されていたが、全面的に禁止されるには戦後を待たねばならない。女工の重労働についても、1911年に女子・児童の長時間労働などを制限する工場法が成立したが、資本家の激しい反対にさらされ例外規定が設けられるようになり、これも戦後にいたるまで解決をみなかった。

ここでの呪詛の対象はブルジョアジー、あるいは国家である。

不景気

四つ目の細目は「不景気」だが、一首しか載せられていない。先に述べたとおり、当時の日本は1920年ごろから恐慌が相次いでいた。

週期的に不景気のくる当然さこの夥しい商品を見ろ/西村陽吉

呪詛

五つ目の細目は、その名の通り「呪詛」である。全12首のうち8首が中村孝助の歌だ。

腫物が膿んでただれてひろがつて行く様に似て呪はしい都市/中村孝助

米も野菜も金さへ出せば来るものといつまで思ふ都市の人達/中村孝助

女工になる娘等をのせたこの汽車よ全速力で山にぶつかれ/堀川狐

「都市」を恨む理由は二首目に明快だ。「女工」に関しては先に述べた通りだが、ここでプロレタリア作家である佐多稲子の「キャラメル工場から」を引用しておこう。自身の幼年期の労働体験をもとにした小説で、奇しくも1928年に発表されている。

「光ちゃん、あんたもう三つ出来て?」

「ううん、まだやっと二缶、あんたは?」

「あたいもさ、手がかじかんで……」

二十人ばかりの娘たちが、二列にならんだ台に向かい合わせに立ち、白い上着を着、うつむきになって指先を一心に動かしながらおしゃべりをしていた。(…)

ひろ子はしょぼしょぼ眼の娘と女工頭の妹の三人で、新しい年の物だけが一組になって一台持っていた。三人はみんなから離れて室の片隅で、手元がまだ定まらないらしい調子で小さい紙切にキャラメルをのせた。

「みんな早いのね」

ひろ子はしょぼしょぼした隣りの娘に話しかけた。

「だってあの人たちは古いんでしょう」

「そうよ。当り前だわ」

女工頭の妹が小声で言った。

(…)

みんなの方では一人が流行歌を唱い出して、あとをつけたり、合いの手を入れ合ったりした。ひろ子はやっと幾つか出来た紙箱を積んで数えていた。事務員が二枚の半紙を両手に吊り下げてはいって来た。ひろ子の見覚えのあるいつかの事務員だった。

「今日は誰かした?」

「たいがい定まってるわ、お梅ちゃんよ、きっと」

「あたいも昨日はずい分したんだけどなあ」

その間には事務員は一方の壁の所で、一枚を女工頭にもたせて置いて背のびをしながらそれを貼りつけた。前日の成績表だった。優等者三人と劣等者三人の名が毎日貼り出されるのだった。

「やっぱりそうね」

「お梅ちゃんにはかないっこない!」

「しっかりやらなきゃ駄目だぞ」

事務員がからかうように、にやにや薄笑った。ひろ子は誰かが読み上げる自分の名をききながら頭を上げなかった。勝気らしい島田の女工頭が妹に、不愛想に「あんたもしっかりしなきゃ駄目よ」と言っているのが聞えた。

(…)

ひろ子はあせった。どうかして劣等者の名前からだけでもぬけたかった。

みんなは盛んに仕事をつづけた。それは競争だった。彼女たちはその成績表張り出しを目あてにその小さなからだを根限り痛めつけた。

注意しておきたいのは、「ひろ子」にとって辛い体験だったとしても、「みんな」のなかには労働を楽しんでいる人もいた点だ。確かに重労働であり、過酷な労働環境であり、労働災害も多発していたに違いない。だからこそ「この汽車よ全速力で山にぶつかれ」という歌が詠まれるのだ。しかし、当事者たる女工のすべてが労働を悲痛に感じていたというのは言い過ぎだろう。やりがいのようなものを感じていたかもしれないのだ。

軍隊の歌

『現代口語歌集』には「軍隊」という項が、『昭和一万歌集』には「争」という項がある。

夜が来て遠い麓に灯が点けば遠くが恋し歩哨勤務に/小野田白冷

ひよつこりと露地から出て来たほろ酔ひの古兵にあはてて挙手の礼する/大槻三好

※歩哨勤務……軍隊の見張り番

戦争に談話移れば小さなる町の事件は忘られにけり/丸内三葉

特徴は身近な戦争であること、そして戦争を称え、天皇を称え、日本を称えるような歌は載っていないことだ。ちなみに1935年に刊行された『近代一万歌集』には「兵隊」という項があるが、ここにも戦意高揚を狙った歌はほとんどない。いわゆる専門歌人の戦争詠には目も当てられない歌が数多くあるが、同時に身近な戦争を詠んだ歌があったことも記憶しておきたい。

家族の歌

最後に趣向を変えて、「人事篇」から家族の歌を見てみよう。

ほしいものつて何もありませんつよく強く抱きしめられることのほかには/泉ふぢ子

より添うてゆけば雨夜のうすあかりかへり花など咲くけはひして/西出朝風

貧窮を訴える歌が多かったが、あえて引用しなかった。ここではもうすこし楽しい歌を読んでおきたい。

かなかなの鳴いてる庭ですちよこなんとかあゆくしやがむ我が子に見とれる/木田翠明

子供子供さびしい人生の路上に美しい花を投げてはくれる私の子供子供/高草木暮風

嬉しさを子は子で歌ふ俺は俺で歌ふ三月野の明るさに/清野泰民

生れた生れた男の子なんだすぐ行かうおい自動車だおい(長子出生)/八代東村

『昭和一万歌集』にも家族の歌はあるが、飛び跳ねるような喜びは自由律のほうが伝えやすいようだ。

久々に帰り来ませる吾が夫に心ときめく少女の如く/若山喜代子

抜手きりて泳ぐが如く這ふちごを円く囲みて手をうちはやす/石榑千亦

おわりに__口語短歌の歴史について

近代口語短歌史の基本文献は中野嘉一『新短歌の歴史 自由律運動半世紀の歩みと展望』である。なんとデジタルコレクションで読めるので、以下にその歴史を概説しておこう。

書き言葉を話し言葉に近づけようとする言文一致の運動は1880年代にはじまり、短歌の言文一致(つまり口語短歌)も当時から主張されていたが、最初の成果は1903年の青山霞村『池塘集』まで待たねばならなかった。石川啄木が口語的発想の歌集『一握の砂』(1910)、『悲しき玩具』(1912)を出し、1914年に西出朝風の口語短歌誌「明日の詩歌」が発刊されると口語歌の運動が拡大していく。1920年代から口語定型短歌に並行して口語自由律短歌が試みられるようになる。1924年の西村陽吉・青山霞村・西出朝風共編『現代口語歌選』は口語歌の選集であり、以後の口語短歌の普及に大きく役立った。同年には反「アララギ」を掲げる歌誌「日光」が創刊され、多くの歌人が口語自由律短歌をつくり歌壇に新風をもたらした。1926年に口語歌人が大同団結した新短歌協会が結成されるも、定型・自由律の対立から1928年に解散する。1931年の満州事変から戦争の影が広がっていくと、自由な気風を目指した口語歌は衰退していく。1928年は運動の最盛期であり、以後は同年に結成された新興歌人連盟を起点に、プロレタリア短歌・モダニズム短歌ともつれあいながら進んでいくことになる。

これまで1928年という年号を繰り返してきた。『現代口語歌集』は口語歌の最盛期かつ転機に編まれた類題短歌集だったのだ。

『現代口語歌集』はいくつかの熱っぽい序文からはじまっている。石原純は時代の変化に応じて「現代語法による新短歌」が生まれたのは当然のことだといい、十余年にわたる「新短歌」を集成する本書の刊行に深い感謝を述べている。服部喜香は「新短歌運動の前途」と題して本書を評価したあと、「新短歌」という名称は単に口語短歌のことではないとして、次のように気を吐いている。

新短歌は、(…)旧短歌からの脱却・分離・背反を意味し、短歌の本格的成立條件の新しい開拓を目的とする。自然及び人生に対する作者の主観的態度に、何らの先蹤もなく、伝統もなく、極めて自由で、清新で、ありのままで人格的であることを必要とすると同時に、その表現に於て、端的、迫真、確実、正直を要求する。

彼の言をまとめれば、新短歌のキーワードは革新・主観・自由になるだろうか。他にも西村陽吉・西出朝風の序文があるが、異口同音に旧来の文語短歌を半ば敵視し、反対に新短歌(口語短歌)の価値を称えている。

最後の安成二郎「口語歌論断片」は短い歌論で、五七五七七の音数律そのものが複雑化した現代にはそぐわないと述べている。文語定型の歌人は「幽霊歌人」であり、口語定型の歌もやがて「滅ぶ」として、「短歌」と「俳句」が合流した「短詩」(口語自由律短歌)を声高に提唱する。『現代口語歌集』は口語短歌という運動・主張を掲げた大きなアンソロジーだった。

ちなみに『昭和一万歌集』の序文はシンプルだが、いくつかの特徴がある。編者は1924年にも『大正一万歌集』を編んでおり、それぞれに「現代の歌」を収めたとする。つまり『大正一万歌集』は明治時代の短歌選集であり、『昭和一万歌集』は大正時代の短歌選集だということだ。もう一つの特徴は「最近に至つて顕著なる進出を見」る口語短歌をも収めている点だ。その数は少ないが、当時の短歌全体を見渡そうとしている点は間違いない。

元々は呪詛の歌を読むことが目的だったが、奇しくも関東大震災×短歌の記事の続きのようになった。ここから更に、昭和初期の口語自由律短歌・プロレタリア短歌・モダニズム短歌に踏み込むことができる。しばらく時間が取れそうにないが、これからの課題として頭の片隅にとどめておきたい。